KTM・150EXC……1,225,000円(消費税10%込み)

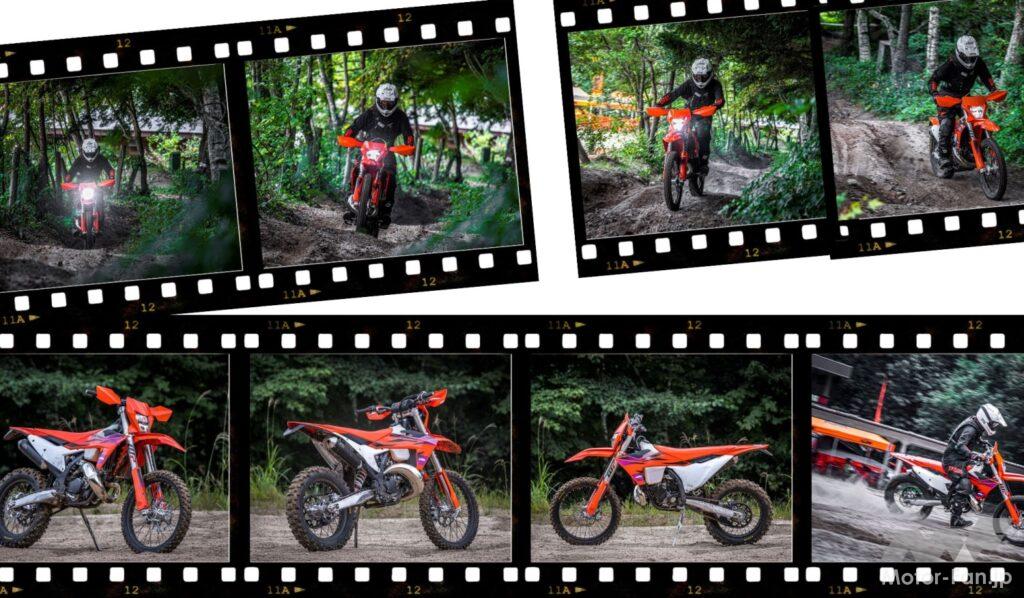

今回試乗した新型KTM150EXCは、フレームひとつ、足まわりひとつとっても注目すべきポイントは多い。ハイドロフォーミング、レーザーカット、ロボット溶接、ステアリングヘッドの接続部を鍛造、メインパイプに接続されないショックマウントなど新しくなったフレームは縦方向とねじれ方向の剛性などを計算して設計、構築された。これによってライダーへのフィードバック、ショック吸収、直進安定性が向上している。ステップの取り付け位置を狭め、ステップその物は大型化して破損を防止しつつコントロール性はアップさせている。

さらに2ピースポリアミド強化アルミのサブフレームは、僅か1.815kgという軽さを実現してハンドリングへの卓越したフィードバックも実現している。

WP製のフロントフォークは、クローズドカートリッジとなりフォーク径は48mm。フォーク全長は旧モデルの928mmから940mmとロング化され、ストロークは292mmから300mmへとなった。高速域での安定したダンピング特性を実現している。

リヤショックもWP製で、こちらは旧モデルの全長415mmから402.7mmへと短縮され、ショックユニットのストロークも105mmから102.7mmへとショートストロークとなり、380gも軽量化している。

ライダーのトライアングルを一新しているとのことだが、ポジションの変化は余り感じられない。しかし、タンクカバーへのフィット感は向上し、安定したポジションが取れるように思った。

シート高はモトクロッサーよりは低いと思うが、足着き性は良いとは言えない。それでも173cm85kgの私では両足の半分は接地するので、大きな問題ではない。

2024年モデルからヘッドライトはLEDとなり、光量は何と300%もアップ。夜間レースでの視認性は向上し、ナンバー取得して公道を走る場合の安全性も格段に向上した。

ヒューズやリレーに代わり、全く新しい独立したOCU(オフロードコントロールユニット)を採用。ユニットはシート下に設置されており、破損しにくく、電気関係でのトラブルが起きた場合は個別に停止されるようになった。

エンジン関係では2018年から採用になったTPI、シリンダーの掃気ポートへ噴射するシステムからTBI(スロットルボディインジェクション)へと変更になった。これはたんにスロットルボディで燃料噴射するものではなく、バタフライバルブの前後に噴射ノズルを備え、低回転ではシリンダー側だけの噴射、高回転になると2箇所のノズルからの噴射するものだ。

京浜と共に開発したもので、ECUと連動して水温、気温、クランクケース内の圧力、回転数、スロットル開度などを常に分析して正しい空燃比を実現するもの。

始動性はセル一発であるのは変わり無し。スタートすると、以前のモデルよりも力強い加速と感じた。低回転から中回転までのトルクが増えたような、そんな感じなのだ。実際の加速力、速さは分からないものの実感として加速が上がったように感じる。

そして高回転での伸びは、少し頭打ちが早いかなと思ったものの相変わらず回すのが気持ち良いエンジンであるのは変わらない。確か最高出力は39馬力くらいなので、150ccエンジンとしては十分にハイパワー。軽い車体ということもあり、とにかくアクセルを開けるのが楽しくて仕方ない。

ではガレ場や段差、根っこなどハイスピードで走れないような路面ではどうか。そりゃ排気量の大きいエンジンよりはトルクは少ないので余り回転を落としてしまうと半クラッチ操作が忙しくなるのは仕方がない。

それでも十分粘るし、半クラッチの感覚は非常に分かりやすいので後はライダーのテクニック次第。この噴射が変わった新エンジン、扱いやすさもありながらレスポンスはシャープだしとにかく楽しいのだ。

有り余るパワーではアクセル操作も慎重になるし、実際全開なんてほんの短い時間しか出来ない。そりゃエキスパートライダーなら、そしてエンデューロレースで勝ちに行くライダーならいいだろうが、大多数の楽しみたいライダーにはこの150エンジン搭載車を薦めたい。

さて車体回りも大幅にチェンジしているが、そもそもシリーズ最軽量なので取り回しが軽く出来、暴れても押さえが効くしサスペンションは小さなショックでも良く動くしで、狙ったラインをトレースし易いしマディなど滑りやすい路面でも安心感は一番大きいと感じた。

昼間の試乗だが、鬱蒼としたエンデューロコースの一部は結構暗い。それなのにLEDとなったヘッドライトは路面に光が見えるくらいだったので、相当な明るさを持っていると思う。日本では夜間のレースってまず無いけど、ナンバーを取って公道を走る場合には夜でも非常に心強いだろう。

KTMのリヤサスはリンクレスを採用しているが、私はシンプルで軽量だし性能的にも全く気になる事はなく、私は大好きな形式だ。もしかしたら突き詰めると限界に近いシュチュエーションとか、大ジャンプの着地などでは差があるのかもしれないが、私レベルでは何ら問題無しでした。

価格はそりゃ国産オフロード車と比べたら高いけれど、エンジンオイルは分離式だしセル始動だし、遥かに高い走破性と軽さ。今時のKTMは耐久性も高いので経済的に許すなら絶対にこれを薦めたい。150ccという排気量が絶妙に楽しめるから。

ディテール解説

主要諸元

●エンジン トランスミッション:6速 スターター:セルスターター ストローク:54.5mm ボア:58mm クラッチ:Wet multi-disc DS clutch, Brembo hydraulics 排気量:143.99㎤ EMS:Vitesco Technologies EMS デザイン:単気筒、2ストロークエンジン ●シャシー 重量 (燃料なし):97.8kg 燃料タンク容量 (約):9ℓ フロントブレーキディスク径:260mm リアブレーキディスク径:220mm フロントブレーキ:ディスクブレーキ リアブレーキ:ディスクブレーキ チェーン:520 X-Ring フレームデザイン:セントラルダブルクレードルタイプ 25CrMo4 スチール フロントサスペンション:WP XACT-USD、Ø 48mm 最低地上高:347mm リアサスペンション:WP Xplor PDS ショックアブソーバー シート高:963mm キャスター角:63.9 ° サスペンションストローク (フロント):300mm サスペンションストローク (リア):310mm

村岡 力/プロフィール

1956年生。

70年代スタントマンから雑誌業界へ入り、ずっとフリーランスのライター&カメラマン。2輪メインですが4輪もし時々航空関係も。モータースポーツは長年トライアル1本で元国際B級。現在は172cm85kgの重量級。業界ではジッタのアダ名で通ってます。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)