連載

バイクの法律第1回【第1回/全2回】において、「原付は30km/hで走っていれば本当に安全なのか?」を体感すべく、筆者(バイクの運転歴38年)は実際に原付に乗り、交通量の多い一般道を30km/hで体験走行。その結果、

1:自動車との速度差が大きく、車線変更等が困難。特に路上駐車の車両や、突如車線変更して急停車するタクシーをかわしながらの走行は極めて危険

2:自動車、特に車幅が広くて車体の大きな大型トラックやダンプカーに追い抜かれる時は恐怖を感じる

3:左折レーンでの自動車による巻き込みや接触の危険性

4:追い越し禁止区域の場合、30km/h走行では渋滞を誘発

5:多くの道路は雨水の撥水性を良くするため、道路の端を斜めに傾斜。道路の左端を走る原付は、傾斜に逆らって直進するため、「左側に振られやすい」というリスクを負っている

などの問題を体感した。

では、原付が30km/hで安全に走るための最低条件とは?

上記の実験走行から、筆者が感じた「原付が30km/hで快適かつ安全に走るための最低条件」を挙げてみよう。

A:道路に原付専用レーンを設ける

B:路上駐停車車両の撤廃

C:(水捌けのために)かまぼこ形状になっている道路端の構造変更

とはいえ、「30km/h制限の撤廃」にも諸問題あり

幹線道路の場合、上記Aは既存の自転車専用レーンを利用する等、一部では現実するかもしれない(ただし単線ではほぼ不可能だろう)。なおBとCの実現は、“原付だけのため”では不可能だと推測。

では原付の30km/h制限を撤廃し、仮に最高速度を40km/hまで引き上げたとしよう。すると様々な問題が発生する。例を挙げると、

①ペーパー試験のみの試験制度を根本的に見直す必要がある。既得者には再教育する必要も

②これまで通り、普通自動車免許に付帯させるか否か

③既存の安全講習のカリキュラムを、現況の小型限定普通二輪免許と同等まで高める必要あり

④30km/h規制が撤廃されて③が実施された場合、既存の小型限定普通二輪免許との区分けが曖昧となり、小型限定普通二輪免許存続の意味がない。現況、もしも既存の125ccに乗りたいならば、最短2日で小型限定普通二輪免許で取得できる(昔に比べ、免許取得が大幅に簡素化。詳しくは下記参照)

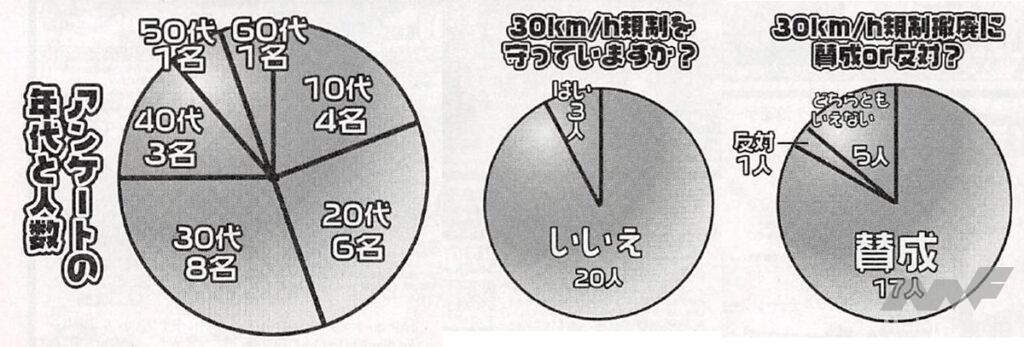

実録:原付ライダーに聞きました。「30km/h規制をどう思いますか?」

質問事項

1:30km/h規制撤廃に反対or賛成?

2:その理由は?

3:30km/h規制を守っていますか?

4:その理由は?

30km/規制を守っていますか?「いいえ」と答えた理由

・いちいちメーターを見ていない(42歳/男)

・クルマに抜かれるのが怖いから(20歳/女)

・運転歴が長く、経験が人よりも豊富だと自負。大型バイクも所有し、テクニックに自身がある(32歳/男)

・知らなかった(55歳/男)

30km/規制を守っていますか?「はい」と答えた理由

・近所の住宅街しか走らないから(65歳/男)

・怖いから(42歳/女)

30km/h規制撤廃に「賛成」と答えた理由

・交通の流れに乗るため、通常40~50km/hで走行。この方がスムーズに走れる。初心者の頃は30km/h程度で走っていたが、横からビュンビュン抜かれて何度も怖い思いをした(28歳/女)

・速度を守ることよりも、周りの流れに乗ることが大切。スピードを出し過ぎても危ないけれど、逆に遅すぎても危険。これは16歳からバイク、18歳から自動車に乗ってきた教訓。ちなみに20年間、無事故です(40歳/男)

30km/h規制撤廃に「反対」と答えた理由

・ペーパーテストと簡単な実技講習のみで乗れるのが原付のメリット。30km/hで十分なのでは?(43歳/男)

30km/h規制撤廃に「どちらともいえない」と答えた理由

・バイクの運転に慣れたライダーへの撤廃には大賛成。ただしビギナーはちょっと心配。仮に撤廃されても、ビギナーには免許取得1年以内は30km/hの義務化を課したり、実技講習を今以上に充実させることが必要だと思う(27歳/男)

・バイクに乗り慣れている人は、「たかがプラス20~30km/hくらい」という感覚だろう。しかしビギナーにとって、このプラス20~30km/hは、かなりのスピードになるのでは?(65歳/男)

結論。なぜ、今時の一般公道での「30km/h規制」が危険なのか?

例えば大人数が参加する大きなマラソン大会(特に国際大会)は、一般的に速い選手が前、遅い選手は後ろからスタート。これは速い選手が遅い選手の背後からぶつかり、それが元で将棋倒しになるのを防ぐためだ。

四輪や二輪のレースでも、マシントラブル等によって失速したマシンに、後続車が追突してしまうという事故が発生する。これは一言でいうと…速度差。

同じ土俵の上で、一方がスピーディ、もう一方がスローであること。これは速度差が大きいほど、危険である。対象物が動けば動くほど、たとえプロのレーサーであっても(予想外の動きをすることがあるので)かわすのは難しい。

街には30km/h制限の道路がある。この標識のある道路の多くは、道路の幅が狭い住宅地や、建造物の密集地域。つまり人や自転車が頻繁に行き交う場所だ。人や自転車が飛び出してきても、止まりやすい速度=30km/h。これは別の言い方をすれば……。

歩行者と車との速度差を縮めている。住宅街などの30km/h制限は、「車と人間との速度差を、可能な限り縮める」ことにより、歩行者の安全を確保している。

一般公道にはあらゆる危険要素が潜んでいる。仮に時速5km/hで歩いていても、10km/hで自転車を漕いでいても。人は危険を回避するために注意を払い、また人に危険を与えないようにモラルをもって公道を使用している。

原付30km/h問題における最大ポイントは、「一般公道で原付が30km/hを超えて走ることが危険」なのではなく…

60km/hで流れているような道路でも、30km/hで走行しなくてはいけないことによる「速度差」が、もっとも危険だということ。

周囲の流れに乗るために速度超過する原付ライダーは、きっと本能的に感じ取っているのだろう。30km/hで走行することが、いかに危険であることを。

結論。「原付が30km/h以上出したら危険」なのではなく、「原付30km/h、自動車40〜60km/h、この速度差こそが、最大の危険要素」なのだと考える

総括:原付が125cc以下に変わり、30km/h規制も変わるのか?

警察庁は2023年12月21日、原動機付自転車(排気量50cc以下)の車両区分の見直し、現行の排気量を50cc以下から125cc以下に変更するのが理想的と発表。ただし最高出力4kW以下/5.4ps以下に制限することを条件とした。

今回の法律改正の理由は、メーカーが50cc以下では新しい排ガス規制にクリアできないため。あくまでも便宜上、排気量の上限を引き上げただけで、原付ライダーが抱く恐怖や乗りにくさは考慮されていない。

利用者の利便性向上や安全性を確保するためにも、法律は変化する時代や環境に合わせ、変えていく必要があるもの。原付の30km/h規制、加えて原付免許と小型限定普通二輪免許(125ccクラス)の在り方を含めた免許制度全般を、改めて見直すべき時期に来ているのではと感じる。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)

50cc→125cc(4kW以下)になった原付免許。ただし30km/h制限は継続…このままでいいの?【第1回/全2回】

50cc→125cc(4kW以下)になった原付免許。ただし30km/h制限は継続…このままでいいの?【第1回/全2回】 小型限定普通二輪免許編|普通自動車免許所有→原付二種スクーターの免許取得は最短2日。バイクの運転免許・基礎講座|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]

小型限定普通二輪免許編|普通自動車免許所有→原付二種スクーターの免許取得は最短2日。バイクの運転免許・基礎講座|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス] 【続報】原付が50cc以下から125cc以下に変更(ただし最高出力制限あり)。警察庁が報告書を正式発表|ホンダは125cc以下に集中、ヤマハは50cc以下を廃止

【続報】原付が50cc以下から125cc以下に変更(ただし最高出力制限あり)。警察庁が報告書を正式発表|ホンダは125cc以下に集中、ヤマハは50cc以下を廃止