連載

バイクの法律もしも自転車用や工事用のヘルメットでバイクを運転したら……

工事用の安全帽(別名・ドカヘルとも呼ばれる)や自転車用ヘルメットをバイク乗車時に着用する行為は、運転者・同乗者ともにNG。規定の強度や安全性をクリアし、下記のシールが貼付されたバイク専用のヘルメットを被らなければ、道路交通法違反に問われる。もしも違反した場合、乗車用ヘルメット着用義務違反、違反点数1点となり、反則金はなし。

ヘルメットを被らない。バイク用ヘルメット以外で事故を起こす。また上記で事故に遭った場合。身体的にも金銭的にも、被害を被るのは、基本的に運転者や同乗者のみとなる。反則金なしと規定されているのは、他の車両や歩行者が被害を被る確率は極めて低い等の理由が大きいと予測される。

では本題。バイク用ヘルメットを被り自転車に乗ったら……

警察庁の調べによると、2021年までの5年間で、自転車を運転中に交通事故で亡くなった人は2145人。このうち6割が頭部の致命傷が原因だった。またJAF(日本自動車連盟)が実施した、人形を使った自転車どうしの衝突事故の再現実験では、ヘルメットを着用した状態と着用していない状態で頭部の衝撃を比較すると、着用していない場合の衝撃はおよそ17倍に上ることが分かった。

これらを踏まえ、2023年4月1日に改正道路交通法が施行。自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となった。施行された道路交通法・第63条の11は下記の通り。

1:自転車の運転者は、乗車用ヘルメットを被るよう努めなけらばならない。 2:自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3:児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

筆者の自宅(千葉県某市)の近所には、バイク用の半キャップヘルメット(地方の小中学生が被っている半キャップ風の自転車用ではなく、明らかにバイク用)を被り、「歩いたほうが速いのでは?」と思えるスローなスピードで、ヨロヨロと小きざみに揺れながら危なっかしく自転車を漕ぐおじいさんがいる。

たまたまバイク用半キャップが家にあったからなのか? 自転車用を購入する費用がもったいないからか? バイク用のほうが頑丈だと思ったからなのか? 彼が何ゆえにバイク用ヘルメットを着用しているのかは不明だ。

実際にバイク用ヘルメットと自転車用ヘルメットの頭部に触れてみた場合、バイク用ヘルメットは明らかに頑丈。バイク用に比べ、自転車用は柔らかい感触がする。加えて自転車用は風通しを良くするためか、頭部に肉抜き処理を施したような“すき間”がある。強度も見た目も、バイク用ヘルメットの勝ち。ならば自転車に使っても問題なし、なのか?

一部の自治体は『自転車ヘルメットの安全基準』を制定

改正道路交通法において、自転車乗車時のヘルメット着用は「乗車用ヘルメットを被るよう努めなけらばならない」という努力義務であり、強制ではない。つまりヘルメットを被らなくても、交通違反には問われない。

自転車用ヘルメットやバイク用ヘルメットを生産販売する「OGKカブト」は、『自転車ヘルメットの安全基準』について、

自転車用ヘルメットの規格には、日本国内では「SG(製品安全協会)」や「JCF(日本自転車競技連盟)」が流通しているほか、欧州の「CE EN1078 ※」、米国の「CPSC1203」などがあります。弊社製品はおもにSG、JCFの基準をクリアしており、その証しとして製品には必ずそのマークを貼付しています。自転車用ヘルメットを選ぶ際は、これらのマークをしっかり確認しましょう。

※CEマークの自転車用ヘルメットには「EN1078」の表記があります。(「RoHS」や「EN812」などは自転車用ヘルメットではありません)

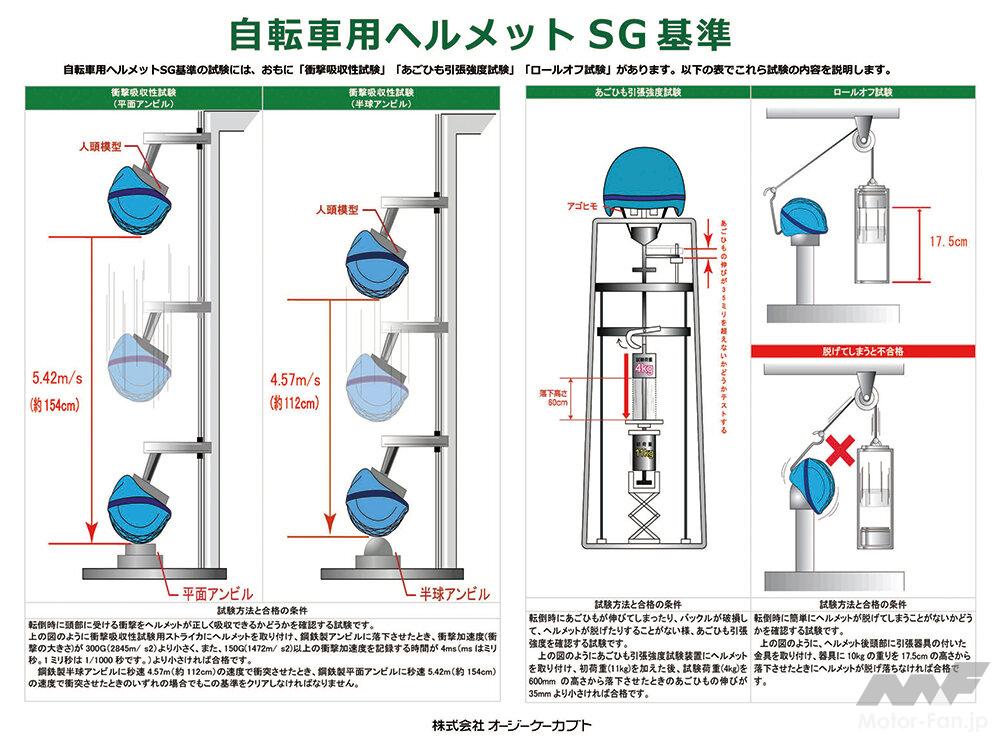

と公表。自転車用ヘルメットのSG規格を満たすべく、衝突安全性など下記の各種実験も行われている。

改正道路交通法では、具体的な『自転車ヘルメットの安全基準』は明記されていない。ただし下記の通り、たとえば東京都を管轄する警視庁(東京都八王子市や神奈川県横浜市等々、一部の自治体でも具体的に明記)では、「安全性を示すマークの付いたヘルメットを被りましょう」と言及。

交通の方法に関する教則 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを被りましょう。 乗車用ヘルメットは、努めてSGマークなどの安全性を示すマークのついたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。 安全性を示すマーク SGマーク(一般財団法人製品安全協会 日本) JCF公認マーク・JCF推奨マーク(日本自転車競技連盟 日本) JISマーク(日本) CEマーク(EN1078) (欧州標準化委員会 EU加盟国等) CPSCマーク(1203) (アメリカ合衆国消費者製品安全委員会 アメリカ) GSマーク (ドイツ) など https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/helmet.html

バイク用ヘルメットを被って自転車に乗っても、道路交通法違反には問われないだろうが……

上記の調査結果から、2024年1月現在、バイク用ヘルメットを被って自転車に乗っても、道路交通法違反には問われないと予測。とはいえ、実際に触れてみても分かる通り、バイク用ヘルメットは自転車用ヘルメットに比べ、非常に頑丈なつくりだが、一般的に自転車用よりも、

・重量が重い

・頭部の通気性が悪い

のが特徴。ペダルを漕ぐ必要のある自転車は、エンジンの力で進むバイクに比べて体力が必要。上半身と下半身の体力消耗に加え、重量の重いバイク用ヘルメットの着用は、首への負担も大きい。そのために運転中の注意力や集中力の低下を招く恐れがある。

特にフルフェイスヘルメットの場合。真冬は顔面部の保温や寒風の防御など、“ある程度”快適かもしれない(ただしシールド閉時は、ペダルを漕ぐ息遣いでシールドが曇る可能性大)。ただし真夏の使用はまず無理だろう。たとえシールドを全開にしても風通しが悪く、顔面に内装が密着。しかも重いヘルメットを被り、ペダルを漕ぐ……ヘルメット内は蒸し風呂を超える過酷な状態。想像しただけでも頭がクラクラしそうだ。

結論。バイク用ヘルメットはバイクの乗車用に設計製作されたもので、自転車の乗車用には作られていない。従って自転車の乗車時には、自転車用ヘルメットを被るのがベスト。バイク用を被るより見た目もスマートで、楽しく快適にライディングできるはず。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)

バイク運転時、自転車用ヘルメット、工事現場用ヘルメットの着用は何違反?|PSCマークやSGマーク等の意味を知る

バイク運転時、自転車用ヘルメット、工事現場用ヘルメットの着用は何違反?|PSCマークやSGマーク等の意味を知る 半キャップヘルメットで大型バイクに乗車。これって違反? 問題ある?

半キャップヘルメットで大型バイクに乗車。これって違反? 問題ある? 【バイクの基礎知識】ヘルメットはなんでもOK? 「安全基準」はもちろん、実は「排気量制限」もある

【バイクの基礎知識】ヘルメットはなんでもOK? 「安全基準」はもちろん、実は「排気量制限」もある 【半キャップでのヘルメットで大型バイクは乗ってよい?】現場のプロに聞いてみました!|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]

【半キャップでのヘルメットで大型バイクは乗ってよい?】現場のプロに聞いてみました!|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス] 自転車用や工事用ヘルメットでバイクを運転!はナニ違反?【安全規格のオハナシ】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]

自転車用や工事用ヘルメットでバイクを運転!はナニ違反?【安全規格のオハナシ】|Motor-Fan Bikes[モータファンバイクス]