「ほんとかァ、おい?」と疑って臨んだ、「イージーフィット」の実践編

今回は前回の「ラウンジ」の続き。

前回は、カーメイトの新型非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」の商品特長や在来型からの進化点をお伝えした。

今回は実際の雪上にチェーンとクルマを持ち込み、メーカーの謳い文句のとおりなのかどうかを試す。

こと、私は非金属チェーンに特に関心はなかったので、「非金属チェーンはかくあるべし」といった指標を持っていないのと、そのいっぽうで、ある部分については「ほんとうなのかねえ?」という思いで臨んだこともお断りしておく。

スタッドレスか? 非金属チェーンか? 迷っている方必見 カーメイトに聞いた、6年ぶりの新型非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」の概要と、バイアスロンのヒストリー イージーフィット 前編・概要編

撮影は2月某日、某県某市の某所にて実施。

1月の雪予報が気象庁の降る降る詐欺に終わり、その後暖かい日が続いてテストができるか心配されたが、2月上旬、日本海側からやってきた寒波のおかげで北関東&日本海側は大雪。

ニュースでは被害の様子を報じていたから手放しで喜ぶのは慎むべきだが、非金属チェーンのテストを予定していた私たちにとっては好都合な運びとなり、取材当日は、雲はありながらも写真に撮って残しておきたいほどの好天に恵まれた。

テスト現場の顔触れは、まずはお立会いいただいたカーメイトの広報・浅井さんと、開発担当の小林さん。カメラマンは花村さん。そして私だ。

テスト車両は自前の旧ジムニーシエラJB43W型。

タイヤサイズは205/70R15で、いまはスタッドレタイヤのダンロップ・ウィンターマックス02に履き替えている。

このサイズは使われるクルマが少ないめずらしいサイズで、現行シエラが195/70R15の細身を選んだのは流通の問題からだ。

なお、「イージーフィット」の205/70R15用は、たまたま夏タイヤ用とスタッドレス用の2種あり、今回はスタッドレス用(品番EF113)をご用意いただいた。2種の違いは前編で述べた。

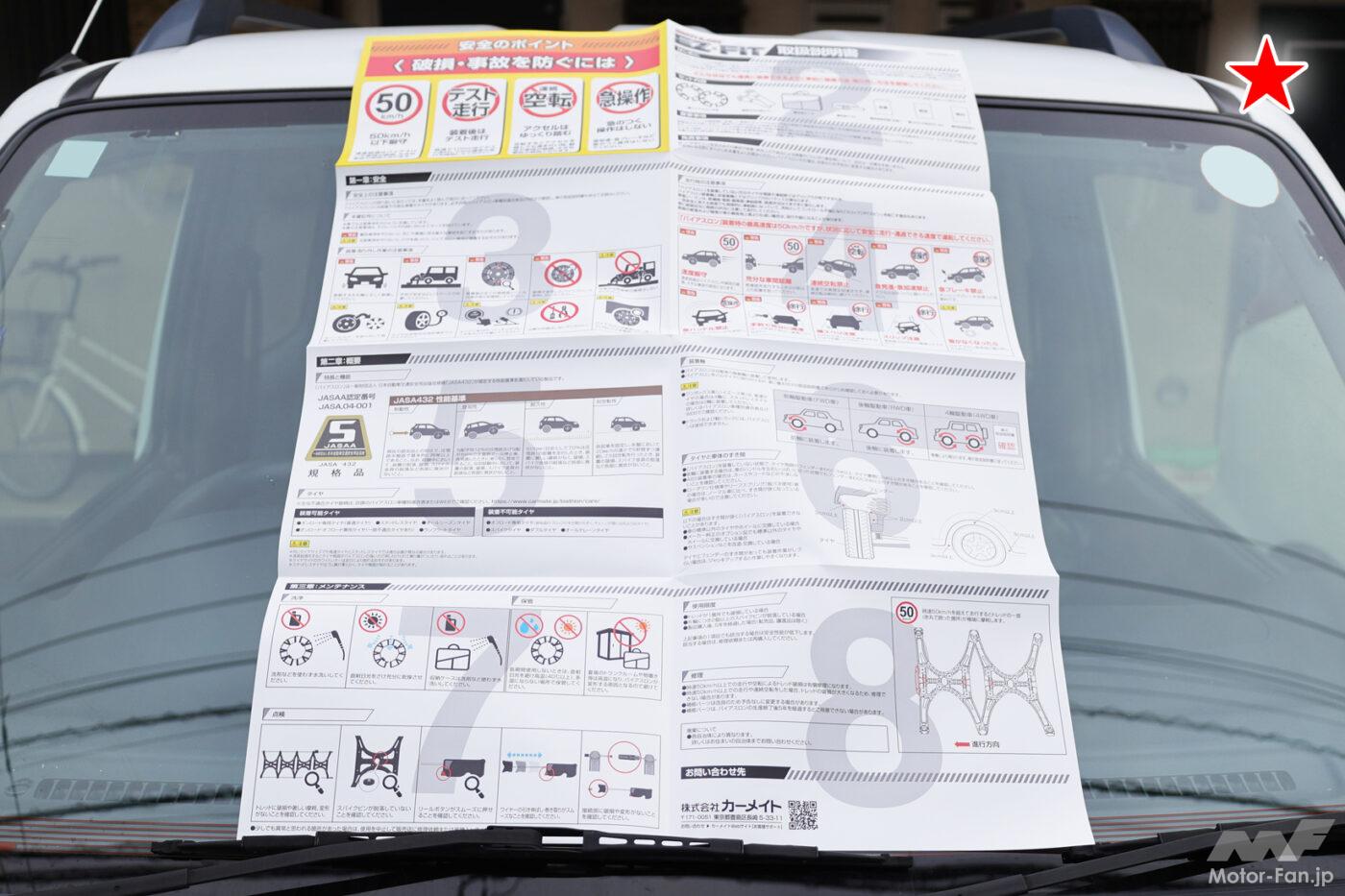

「バイアスロン・イージーフィット」セット内容

お持ちいただいた「イージーフィット」のセット一式は次の写真のとおり。

前編の解説と一部重複させながら個別にお見せする。

チェーン各部の写真も撮ったので、興味ある方は画像ギャラリーをごらんください。

チェーン本体以外の脇役で気に入ったのは次のふたつ。

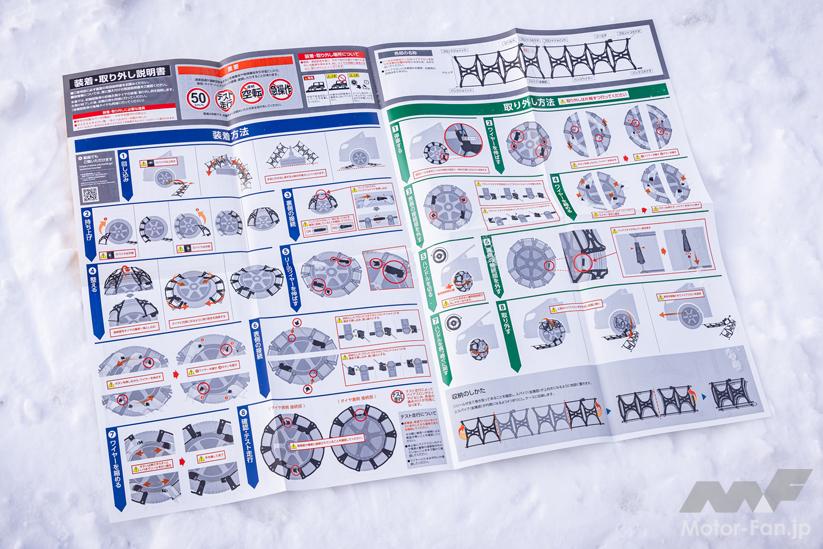

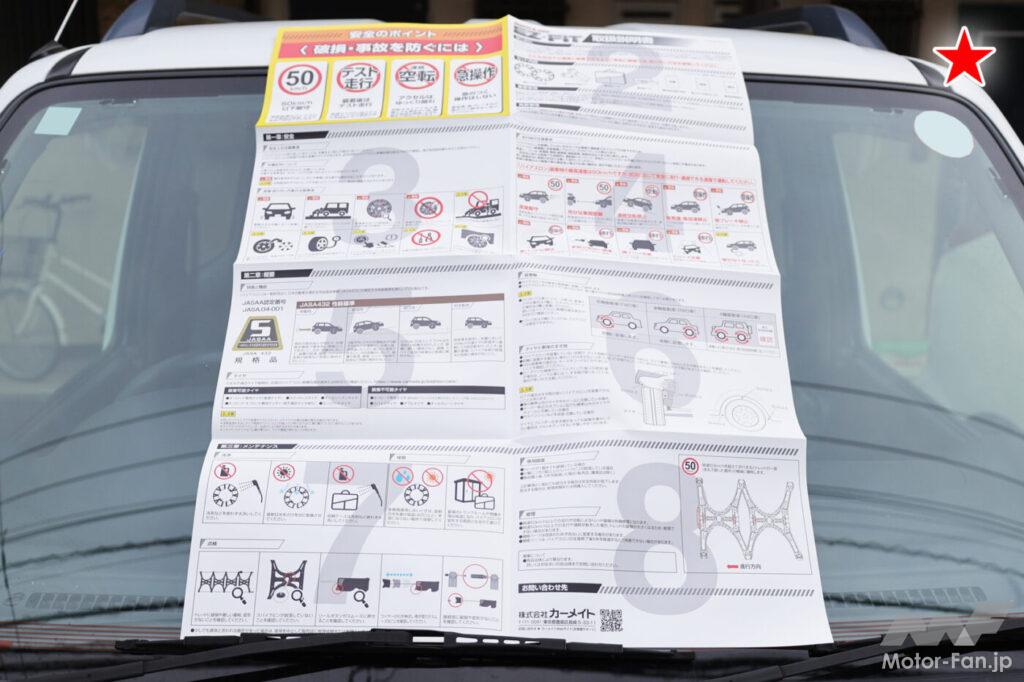

ひとつは取扱説明書。

PCなどでダウンロードしたPDF版は、大事なポイント説明部をクリックすると動画ページに飛ぶようになっているが、実物にも工夫があって、水に濡れてもどこ吹く風の防水タイプになっている。そして破れない。

風呂に浸かりながら読める本と同じ材質で、雪の上でイージーフィットを脱着する際、雪面上に広げてひざまずくなどして使うことを想定してのことだ。

こんな気遣いのある取扱説明書なんて初めて見たが、他社の同類製品も同じなのかな……。

また、写真で見てもわからないが、広げりゃあ727×515mm(筆者実測)の特大サイズ。敷いて使うことを考えたからだが、結果的に大きくて見やすくなっている。

せっかくこれだけのサイズにしてくれたんだもの、防水にしてくれた優しさをもうひとつ加え、四隅とその中間の計8か所に薄いゴム磁石を取り付けてくれれば、雪の水分で濡れたボディに貼り付けながら作業できると思った。防水性がなお活きるというものだ。

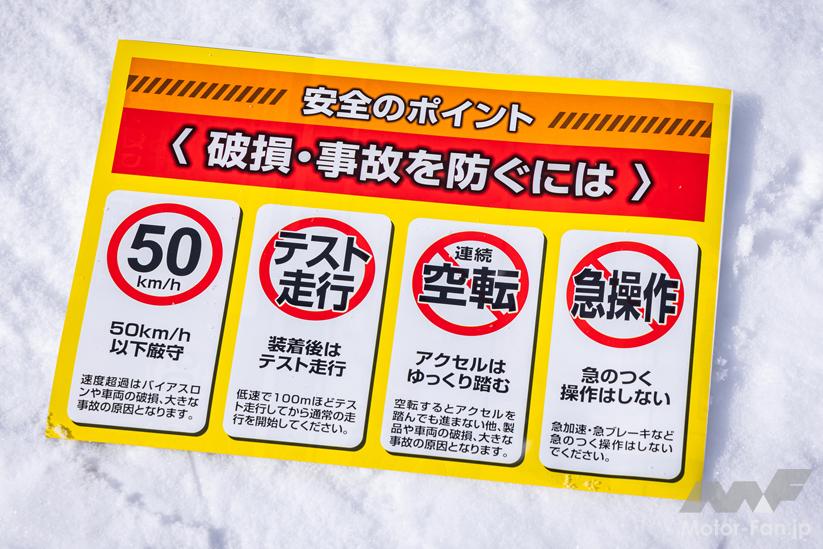

畳んだ状態の裏表が、目立つ色彩の注意書きになっているのも意図してのことだろう。

もうひとついいと思ったのは、未使用時の収容ケースがソフトタイプになったことだ。

これまでのケースは樹脂製で、「こんなに大きいの!」と思うほどのサイズだが、今回ソフトケースに変更。実際のサイズは変わらないらしいが、ソフトな分、物置やクルマのトランクの端っこに置き、何だったらしわくちゃにして小さくすることができる。

この前、前回載せたタイヤ雪対策用品の価格調べで近くのカー用品店に行ったとき、入口で「クイックイージー」を買った客とすれ違ったが、右肩に載っけ、まるでおみこしを担ぐようにしていた。ソフトケースなら手軽……この違いは決して小さくない。

ただし、荷室がダックスフンドの寝床のようなサイズしかない私のクルマの場合は、どのみち後席に置くことになる。

いよいよ取付作業に

冒頭で述べた「ほんとかねェ?」は次の2つ。

・本当にセルフフィットリールがワイヤーを締め付けてくれるのか?

・気温が低い雪中でチェーン樹脂が硬くなって作業性が低下しないか?

の2点。

前回のおさらいになるが、取扱説明書上では取付作業を次の8つに分けている。

1.回し込み

2.持ち上げ

3.裏側の接続

4.整える

5.リールのワイヤーを伸ばす

6.表側の接続

7.ワイヤーを縮める

8.確認・テスト走行

これらに沿って見ていく。

なお、見出しに下線のあるものには、クリックすることでメーカーの説明動画サイトにジャンプするようにしてある。

興味ある方はクリックなりタッチなりしてください。

わかりやすいよう、まずはタイヤの前にこのように置くのがいいだろう。

スパイク(鋲)のある面を上に、2つに分かれているチェーンをつないぐ1本ワイヤーを手前にして置く。

この向きのままタイヤ向こう……車体下にまわし込む。

上から透視したとき、タイヤとワイヤーで曲げたチェーンとが三角形になるようにセットする。

チェーンをつかみ、スパイクが外側に、1本ワイヤーがタイヤ向こう側にあることを維持し、セルフフィットリールが手前に来るようにしながらタイヤに巻き付ける。これはメーカー動画を見るとわかりやすい。

3.裏側の接続

向こう側にある(はず)のバックコネクターを接続する。洗濯ばさみのようなコネクタのロックを拡げ、バックジョイントを差し込む。コネクタの小窓にジョイントの赤色が見えれば正しく接続されている。

4.整える

5.リールのワイヤーを伸ばす

このふたつはいっしょに。

服装を整えるようにチェーンを軽く整えたあと、真打ち技術・セルフフィットリールの登場だ。

正しく整えられていれば、セルフフィットリールは時計でいう2時と7時あたりの2カ所に位置しているはずだ。

どちらが先でもいいのだが、セルフフィットリールの赤いボタンを押して・・・

ビャーッとワイヤーを引き出す。ここだけが何だか必殺仕事人みたいで楽しい。

セルフフィットリールからのワイヤ先にあるフロントコネクタを、対向するフロントジョイントに差し込む。コネクターを斜めにして挿すというコツが要るが、大事な接続部の割には軽い力ですむ。

これも上下どちらが先でもいいのだが、露出しているワイヤーを引っ張ってセルフフィットリールに巻き取らせる。

前編で述べた、掃除機の電源コードと同じ要領だ。

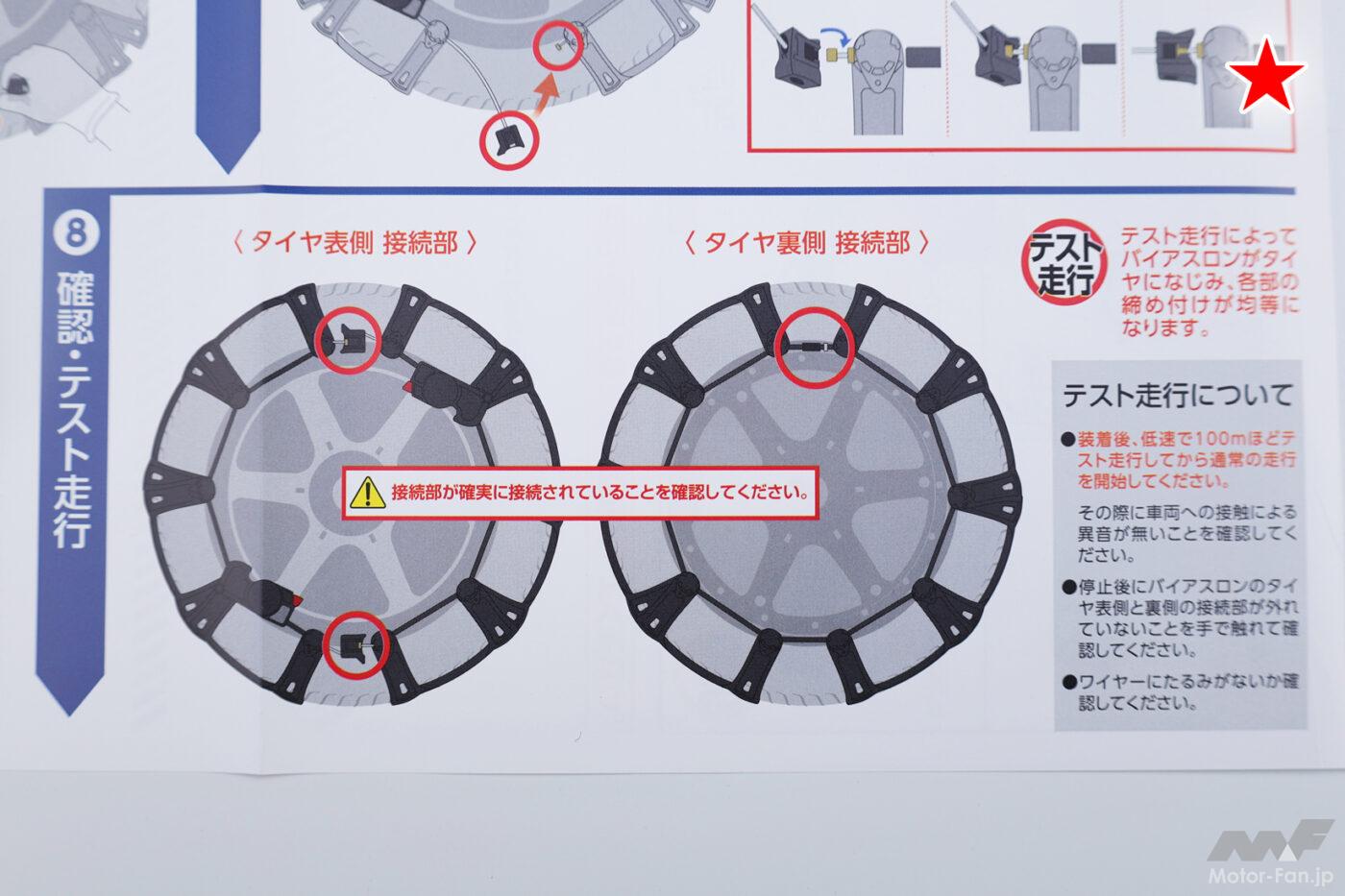

8.確認・テスト走行

前項までで手作業はおしまい。

だが、これで完了ではなく、最後の重要な仕上げ作業が残っている。これを怠ると破損・損傷の他、大事に至る可能性があるので、この8番め「確認・テスト走行」だけは大きく取り上げる。

もうひとつ、その働きに「よくできているな」と感心したこともある。

ここから先、前編同様、「クイックイージー」を「QE」、「イージーフィット」を「EF」と表記する。

ここまででEFは確かにタイヤに巻かれたが、あくまでも仮の状態にある。

車両横=タイヤ正面からの遠目にはフィットしているように見えても、斜め後ろから見れば、渋谷センター街の若者の服装の様にダブダブであることがわかる。

これが生活指導の先生なら「ちゃんとしなさい!」と頭ひっぱたくところだが、EFは先生がいなくても、テスト走行するだけで自ら身なりを整えていく。

その走行距離は100mほど。その間にセルフフィットリールが30㎝ほどワイヤーを巻き上げ(メーカーでいう「余巻(よまき)」)、EF全体をタイヤに密着させる・・・というのだが、私が「ほんとかねえ?」といちばん疑っていたのがこの点で、チェーンセット後、30~40km/hほどの速度で走ってきたら・・・

横並びのビフォア・アフターでもういちど。

トレッド面の雪で少々見にくくなっているが、EF全体がタイヤに密着しているのがおわかりだろうか。手は一切触れていない。

カーメイトの宣伝屋のつもりはないが、これには驚いた。

ただ密着しただけではない。走る前に多少整えたとはいえ、EFのどの部分も、タイヤのどこに対してもきちんと均等に密着しているのだ。

トレッド面、サイドウォール部・・・曲がったネクタイのように偏った部分はどこにも見当たらない。

さっきまで渋谷の若者だったのに・・・

それにしても、1000mが100mなんて極端で、よくぞいきなり1割にまで短縮したものだ。

この調子なら、タイヤひとっ転がり(revolution:回転)で密着する、「バイアスロン・レボフィット1(ワン)」なんていう次の第5世代までそう時間はかからなさそうだ。

EFのセルフフィット機能は、私にディファレンシャルギヤやビスカスカップリングを思わせた。

曲がり角で駆動輪の左右タイヤの回転差を吸収するディファレンシャルギヤに、シリコンオイルの膨張で前後シャフトを連結して駆動力を伝達するフルタイム4WDのビスカスカップリング・・・それ自身は知能を持たず、外の力を受けるだけ、いわば「あなた任せ」で機能する。

それらに似て、EFも、タイヤとともにただ転がるだけで、まるで自分の役割を認識しているかのように自らタイヤに巻き付いていく。車重とアスファルトの板挟みにされながらも「あなた任せ」でたちまちタイヤを包んでいくのだ。

いうは易し、行なうは難し。

頭で浮かべて口でいっても、とうてい実現できそうにもないこの仕掛けをよくぞ造り上げたものよ。そして意図どおり、よく密着すると思う。

走ってみて

わがジムニーは古典的なパートタイム4WDだが、実際にはFWDやRWDのユーザーが多いことを想定し、テストは2WD・・・すなわち後2輪駆動状態(RWD)で行なった。

スタッドレスといえど万能ではない。まずはアクセルを踏んでもタイヤが空転する場所を選んで試してみた。

JB43Wの最終型にだけ備わる横滑り防止装置が発動しても進まない場所であることを確認。

<雪上走行>

EFを巻いた後、同じ場所でアクセルをゆーっくり踏み込むと・・・

ちゃんと進んだ。

ダフダフな雪の上だけに乗り味は非装着時と変わらず。雪を蹴散らす写真を撮りたいがために、アクセルを踏み込んだが、乗り味は変わらないし、降りてチェーンを確認してもゆるんだ様子は一切ない。

アクセルを急激に踏まない限り、リヤボディが横に振れることはないし、メーカー呼称「ディープリブ・ポリウレタンエラストマー」の名のとおり、動いている間、深いリブが雪をしっかり踏みしめているようで、接地感ならぬ掴雪感(筆者の即席造語。読み方はみなさん適当に)はスタッドレス単体のときよりも上のように思える(あくまでも感覚)。

<乾燥路走行>

読者のみなさんや、非金属チェーン購入予備軍が気になるのは、雪道走行も去ることながら、アスファルトが露出している場の走り味ではないだろうか。

雪が溶けて乾燥アスファルトが露出している場所を見つけて走ってみた。

冒頭で述べたとおり、私は非金属チェーンに「かくあるべし」というものさしはなく、装着も初めてなので、どんな乗り味であるべきかの基準もない。

したがって、初めて乾燥路面を走ったときの感想は、「へえ、こういうもんなのですか」というものだった。てっきり「ガタガタガタガタガタ・・・」の振動がクルマと身体を連続的に襲うと思っていたのだ。

さすがに未装着状態と同じというわけにはいかないが、軟質なポリウレタンエラストマー製ゆえだろう。やわらかいスタッドレスタイヤとエラストマー双方の弾力効果なのか、思っていたほどの影響は感じなかった。外での音は、ハンドルを握る者にわかりようがないが、スパイクがアスファルトを叩きつける音だって聞こえない。

車室に聞く音は「ガタガタガタ……」ではなく、「タタタタタ……」というのが正しい。

タイヤ回転で鳴る周期音が、10~20km/hあたりの低速では「タタタタタ……」と連続的だったのに対し、ややスピードを上げた40km/h前後でこそ「タ、タ、タ……」と間が開くのはおもしろかった。低速ほど音が耳につくわけだが、何となくリズミカルで、そのうち振動マッサージいすの気分になる。

もっとも、このあたりは装着するクルマによっても変わってくると思う。

私のクルマのサスペンションは車軸懸架式。平坦だと思っている普段使いの道を一般的なサスのクルマで走ると、ジムニーがいかに路面のデコやボコを事細かに拾っていたかを痛感する。いまのクルマの乗り味に慣れちまっているから普通のクルマの乗り味を忘れているのだ。

「乗り心地が悪い」と悪定評(?)のジムニーででさえ、乗り味や音は前記した程度のものでしかなかったので、あくまでも想像だが、EFの取付先が普通の乗用車なら、乗り味も音ももうちょいマイルドになることだろう。

本当はFWD車の前輪に巻き、ハンドル操舵感の変化がどうなるかも確認すべきだが、車両の都合上、省略する。

また、ブレーキングの変化なども試したいところだったが、なにぶん実践場所がテストコースではないため、こちらも省かせてもらう。

取り付けやすさ対決・「イージーフィット」 vs 「クイックイージー」

実はカーメイトの方には、「イージーフィット」とともに今後も併売していく在来品「クイックイージー」も持ってきていただいた。

取付性比較のためだ。

両者とも非金属チェーン。パッと見の写真では同じに見えるため、混濁しないよう、比較は最後に持ってきた(本当はこれを書いている本人がまちがえそうなのだ。)。

購入を考えている人のために、相違部分に重点を置いてお見せする。

1.回し込み&持ち上げ

まずはスパイク面を上に向け、1本ワイヤーを手前にした状態のままタイヤ向こうにまわし込むのはEFと同じだ。

2.裏側の接続

EFと異なるのはここから。

裏側接続は同じだが、接続パーツがちがう。

写真左の「ジョイントホール」に右側の「ワンタッチジョイント」の先端の丸ボールを差し込む。ホールの赤いロックを引き出してボールを差し込んで縦にスライドさせるなど、せまいタイヤ懐(ふところ)部の操作としては少々力が要る。ジョイントホールの外観も金属製だ。EFは樹脂で覆われており、この部分だけでも進化していることがわかる。

3.落とし込み・2カ所フックの接続

タイヤ全体をチェーンでおおかた覆った後(落とし込み)、上下2カ所あるフックのうち、最初にまず上側フックを接続する。

写真左の「ホール」に右の「フック」に引っかけるわけだが、チェーンにタイヤがなじんでいないとちょっと引っ掛けづらい。

上側フックを接続した後、下側フックを接続するわけだが、このQEでの上下2カ所フックの接続が、EFでは2つの「セルフフィットリール」に……さきの必殺仕事人スタイルに変更されたわけだ。

4.ロック部のロック

ここで「クイック」のゆえん「ハンドル」が登場する。さきの金属ピン3つをロック部の3つ穴に差し込み、ハンドルをタイヤ正面からウォール面に押し付けるように力を入れた状態でぐいっと右にまわし、チェーン全体を締め付ける。このロック操作は3カ所で、EFでは「セルフフィットリール」でのワイヤー引っ張りの引き込み操作・・・掃除機のコンセント収納に相当する。

5.テスト走行

裏のジョイント、表のフック&ロックを確認したら完了。

EFのようなテスト走行での締め上げはないが、それでも取扱説明書では100mほどのテスト走行を指定している。怠ってはいけない。

EF単体で試すとわからないのだが、在来QEと比較すると、なるほどEFの取り付けやすさが向上していることがよくわかる。

この「イージー」ぶりのありがたみをいちばん感じるのは、「クイックイージー」のユーザーかも知れない。

QEのジョイントがEFでは力を入れやすくなっているし、QEは、フックやロックも「イージー」とはいいながらも、実際には少々コツが要る。

EFがハンドル不要になったのもいい点だろう。いざ取り付けようとしたとき、ハンドルを家に忘れてきたとなったら出先ではどうしようもなくなる。

カーメイトは特にアピールしていないが、両者並べてみて、EFでは、スパイクや連結パーツを除き、金属まる出しの部分がないのも新しさを感じさせる部分だろう。QEはジョイントや、くの字のロッドなど、金物が散見され、前の世代の製品という感じがする。

なお、両者とも気温が低い中で材質が硬くなって扱いにくいことはなかったことは確認できた。

収穫あるハプニング発生

この話を書くことは、カメラマンを引き受けてくれた花村さんの承諾ずみ。

実はこの取材日、カメラマンを引き受けてくれた花村さんが、撮影前に自車の数世代前クラウン(他人のクルマなので世代の明記は控える)をテスト敷地の中でスタックさせた。

最初の挨拶のあと、撮影スタートまでまだ時間があったから、めったに出くわさない雪道の後輪スリップを楽しんでいるのかと本気で思っていたのだが、聞けば撮影準備のためにクルマを敷地の端に移動しようとしたんだって。

花村さんばかりかクラウンまでもが楽しそうだったので、そうとは知らず「あ~あ」と笑ってしまったことを反省したが、さあ、それからが大変ダ。私と花村さん、チェーン開発の小林さん、広報・浅井さんのほか、カーメイトから別の用件で訪れていた2名の方、計6人で救出作業と相成った。

ところが相手はわが日本が誇る天下のクラウンである。

アクセルを踏んで車体を外から押しても重くて簡単には動かない上、さっきの空転で雪の下には氷が露出し、タイヤはなお空転するばかり。スコップで雪を掘っても板をはさんでも変化はない……王様だからでんと大きく構えてくれていいのだが、もうすぐ撮影だから、ちょっとだけどいていただきたい。

小林さんが持ち出してきた今回の撮影用非金属チェーンを仮で巻いたりタイヤ下にはさんだり……結局はどうにかのこうにかで何とか脱出したが、このハプニングでわかったことがある。

金属チェーンなり非金属チェーンなり、「新たに購入したら早めに車庫などで練習しておくこと」とはよくいわれることだが、確かにそのとおりだと思う。

ただ、練習はあくまでも練習でしかなく、現地での取付作業は、練習とはまるで別ものであることがわかった。

救出作業を5人に任せての勝手な撮影ははばかられたのでその様子を写した写真はないが、まず車体下はでこぼこの雪面だ。

テレビの「北の国から」に出てくるような、富良野のふんわり雪原のイメージからほど遠い、けっこうな硬さの雪面なのである。

車体下にチェーンをしのばせるとき、アスファルトの場合と違ってうまくすべってくれないことに気づく。

もうひとつ、乗用車のタイヤまわりの懐は思いのほか狭い。これは練習でも同じなのだが、加えて今回の場合、わずかとはいえタイヤが雪に沈んだため、雪面と車体下の距離(最低地上高)がさらに短くなっている。沈んでいなくてもアスファルトの上とは条件が違うから、クルマの床下やタイヤまわりに手が入れにくくなった。そのあたりの相違を念頭に入れておいた方がいい。

これはクラウンだから気づいたことで、私のジムニーは車体構造上、タイヤまわりがスカスカ、ホイールハウス内側を覆うカバーもなく、裏舞台がまる見えだ。地面との距離も乗用車よりも大きいから取付作業がしやすいという違いがある。

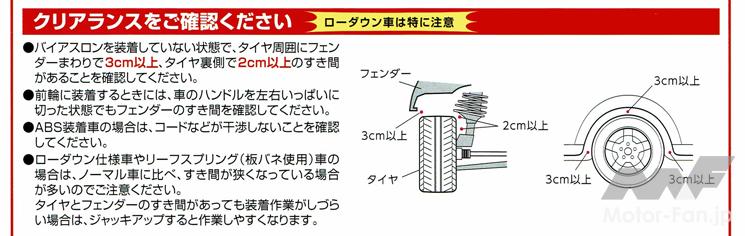

ここでメーカーが要求する、「イージーフィット」カタログ掲載のタイヤまわりのスペースの数値を載せておく。

これはあくまでもEFが求めるタイヤまわりの余白寸(QEも同じ)であり、手や腕を入れるのに要る作業スペースではない。

とにかく練習をすっ飛ばして現地でいきなりぶっつけ本番はやめるべきだ。

もっともこれは積雪地帯に住むひとには「何をいまさら」な話だろうが、非降雪エリアにいる者として見落としていた。

とにかく、花村さんがクラウンをスタックさせてくれたおかげで危うくこの点に気づかぬまま記事にするところだった。

まったく、花村様様である。

というわけで、当初11時予定だった撮影開始が、この救出作業のために11時30分スタートに。

この30分遅れをそのまま引きずり、前回の「前編」、今回の「後編」ともに予定より30分遅れの公開になってしまったことを読者のみなさまに深くお詫び申し上げる次第である。

というわけで、前編、後編に分けてお送りしたカーメイトの新型非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」についてお伝えした。

非金属チェーンについて知識が薄い私の解説だったので、みなさんには不出来な記事だったかも知れないが、スタッドレスだけでは不安感を抱く用心派や、スタッドレスタイヤ購入に躊躇する非降雪エリア在住の方の参考になれば。

ではまた次回。

ごきげんよう。

スタッドレスか? 非金属チェーンか? 迷っている方必見 カーメイトに聞いた、6年ぶりの新型非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」の概要と、バイアスロンのヒストリー 【MFクルマなんでもラウンジ】 No.14 イージーフィット 前編・概要編

スタッドレスか? 非金属チェーンか? 迷っている方必見 カーメイトに聞いた、6年ぶりの新型非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」の概要と、バイアスロンのヒストリー 【MFクルマなんでもラウンジ】 No.14 イージーフィット 前編・概要編