話は雪だるまのようにゴロゴロと

昨年2024年12月に、自前で買ったカーメイト製の「サポートミラー」を採り上げる記事を書いたら、同社広報の方から掲載のお礼のメールをいただくとともに、6年ぶりの非金属チェーン新製品を紹介された。

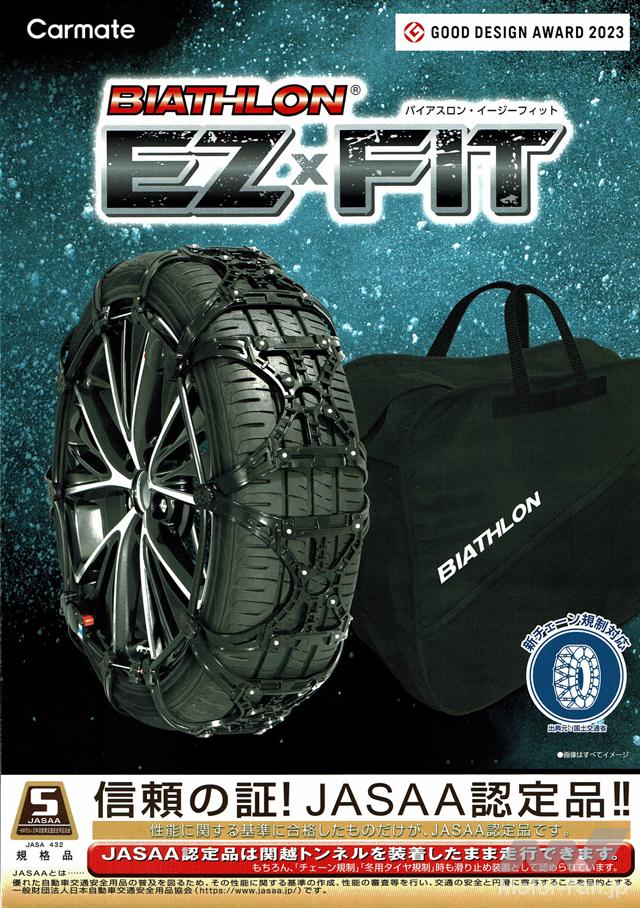

その名も「バイアスロン・イージーフィット」。

あら不思議、ほんとに自ら巻きついちゃった! 雪中で実践・カーメイト非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」イージーフィット 後編・実践編

「冬に入るとチェーンの記事はPV数も上がります」と、わがMoto-Fan.jpのPV数の気遣いまでされたが、「ふうん、そんなもんですかねえ……」と、後日会議にかけてみたら、かけた本人よりまず編集長がのってきた。「海外から帰ったらドカ雪が降っていたときがあり、空港からの帰り道に困った」過去があったという。他には「金属タイプや布型と比べて値段はどうか」といった声も。

「これだけ意見が出たんだからさ、記事にしたらいい」という編集長の意見で記事化することに。だからといってただの解説として採りあげるのはイヤだ。「どうせやるなら本当に雪道の中で試し、写真もカメラマン起用できちんとした形で」と要望したらあっさり通過。

対象が雪がらみの製品だけに、話も雪だるまのように転がっていく……でもいいのか? もともと非金属チェーンに関心のなかった奴が手がけても?

そんな戸惑いを抱きながら、今回の「ラウンジ」は、この「イージーフィット」をテーマに、初の前後編に分けて話を進めていく。

非金属チェーンに抱いていた疑問とタイヤへの雪対策

率直にいって、すでにスタッドレスタイヤを所有していることもあり、非金属チェーンの存在は知ってはいても特に関心はなかった。

個人的なことをいうと、私の出身地の群馬県前橋市にしても、いまいる東京都内にしても、スタッドレスタイヤやチェーンの心配をするほど雪が降らないのだ。雪予報が出てもたいていは気象庁の「降る降る詐欺(失礼!)」に終わる。それでも万一のためにこの時季スタッドレスに履き替えているが、少なくとも生活圏内でほんとうの意味で役に立ったことは一度もない。

ただ、ふだん関心はなくとも、カー用品店で見かけるたび、疑問を抱いてはいた。

刻々と変化する雪道の中で、非金属チェーンでまだらに露出したアスファルトの上、あるいはアスファルトまる出しのトンネルの中を走るとなるとどうなるのか、スタッドレスタイヤに巻いたらせっかくのスタッドレス性能を邪魔することにはならないのか、距離に対する耐久性など・・・同じ思いを抱いている人はいると思う。

雪道走行のためのタイヤに対する策はいくつかある。

ひとつはタイヤを冬用に履き替えちまう策で、いまはスタッドレスタイヤが用いられる。

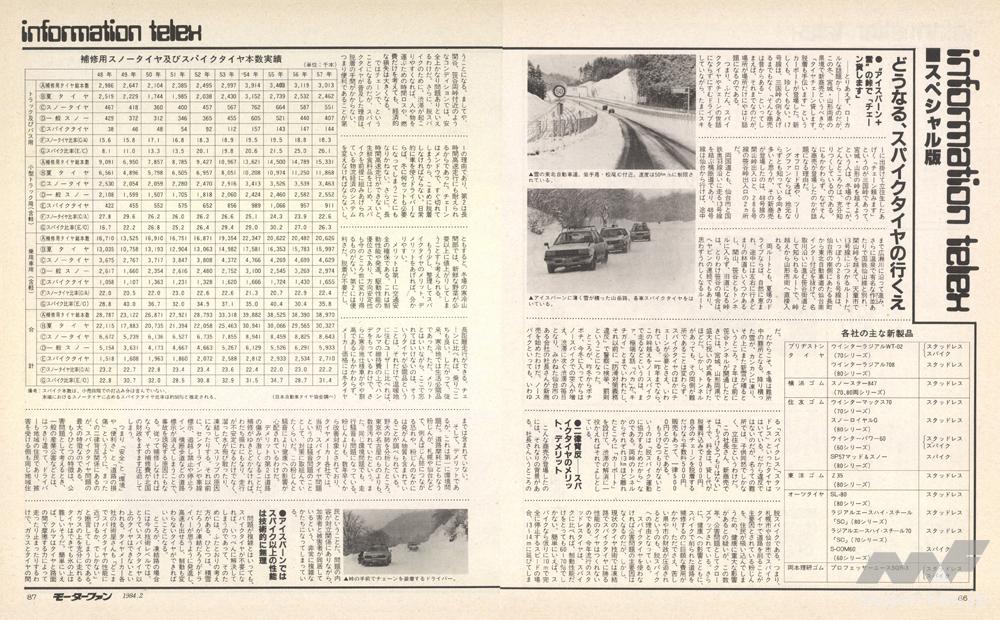

昔はスタッドタイヤorスパイクタイヤが使われていた。名のとおりタイヤトレッド面に鋲が打ち込まれたタイヤだが、1980年代前半頃、これを履きっぱなしで乾燥路面を走ろうものならアスファルトやその上に塗られている白線などを削り、その粉塵が人体や動物の健康に悪影響を及ぼすことが社会問題になって禁止された。ついでにいうと、騒音のもとにもなっていたし、傷んだ道路の補修費の問題もあった。

私も小学生の頃、粉塵を吸って病気になった犬をテレビのドキュメントもので見た憶えがある。

対してスタッドレスタイヤは、トレッド面ゴムの材質と形状、変形の仕方に工夫を与えて雪をつかませ、クルマを走らせる。

いまは終了しているTBSラジオの「全国こども電話相談室」に回答者として出演されていた自動車ジャーナリスト、故・三本和彦さんの、いまだ憶えている言葉を引用するなら、「猫が爪で地面をつかんで歩くのがスパイクタイヤなら、スタッドレスタイヤは体全体で地面を這って進んでいくナメクジのようなもの」だ。

スタッドレスも初期にはスパイクにおよばないとかブレーキ性能への疑念を持たれたものだが、毎年の進化の度合いはすさまじく、いまでは不安の声は聞かれない。

いっぽう、いま履いているタイヤそのものに策を施すやり方もある。

昔からあるのが金属のジャラジャラ鎖を巻く、まさにタイヤチェーンだ。

これも二通りあり、広げるとはしごの形になる「ラダータイプ」と、いくつかの六角形で構成される「亀甲型」がある。かつて雪道では「ジャラジャラ」と音を立てて走る様子を見たことがある方も多いだろう。

カー用品店ではいまでも売られているが、スタッドレスや非金属チェーンが広まって乗用車で目にすることは少なくなった。

ある時期から登場したのが非金属チェーンだ。

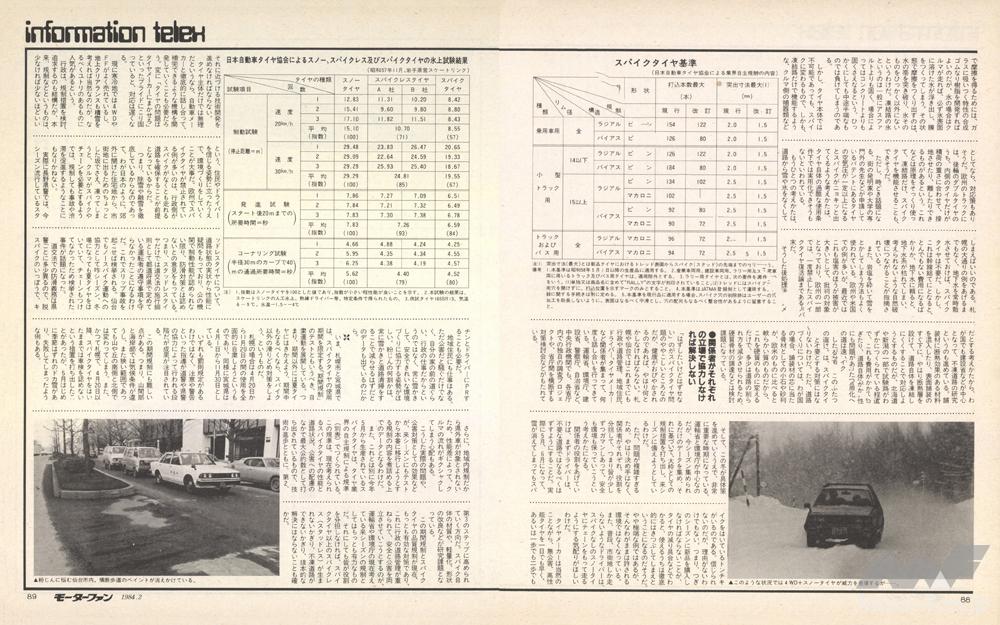

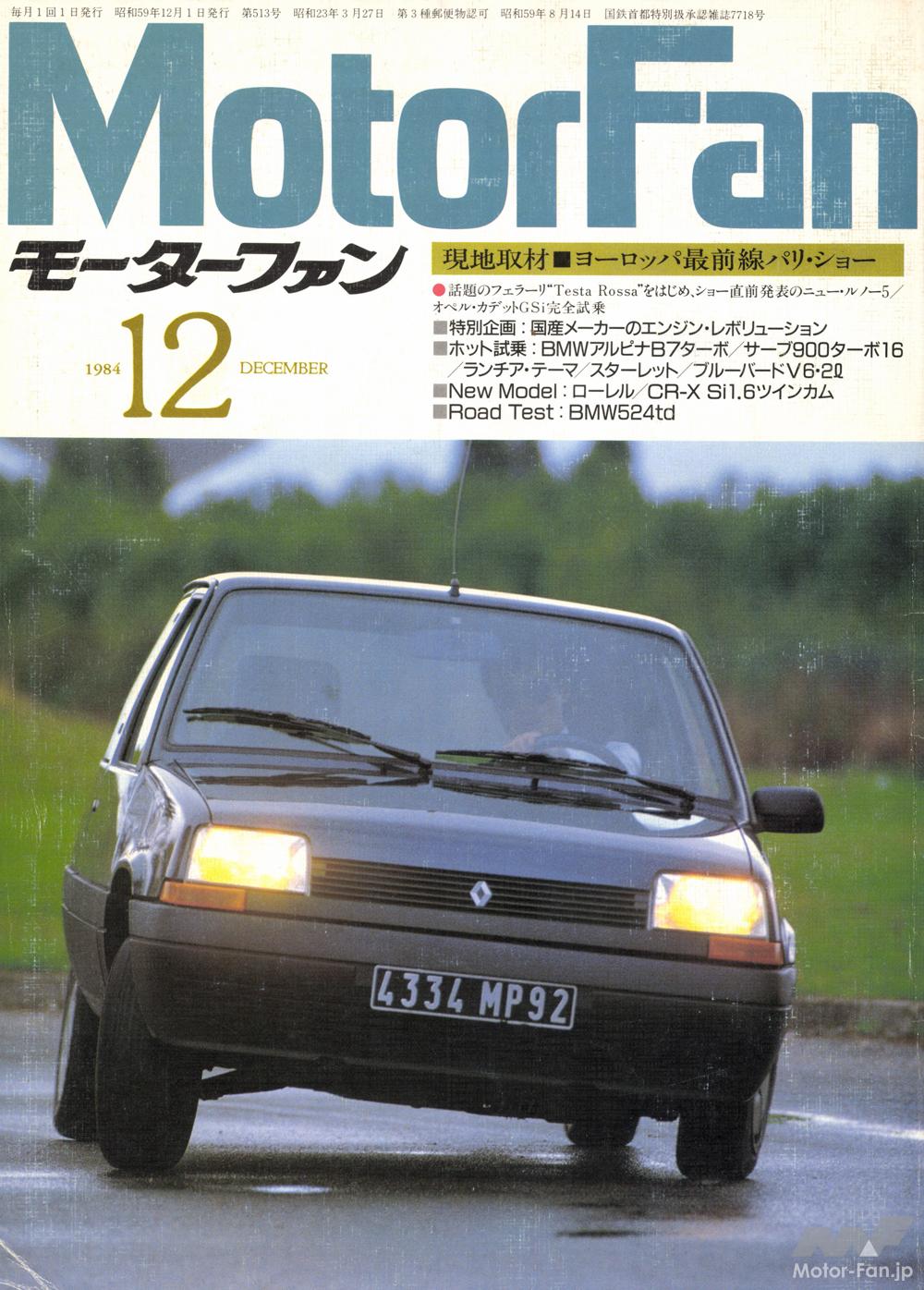

これまた過去MFを調べたら、1984年12月号の新製品紹介ページに載っていた「スーパーサイルチェーン」が最古(あくまでも私のMF調べ)。ゴム製品メーカーであるオカモトの前身、岡本ゴム工業の製品で、MFでは、紹介した翌々月の1985(昭和60)年2月号でテストしている。

ゴム製品が本業だけに樹脂製ではなくゴム製。「ゴムネットの踏面に特殊素材で造られたスーパーメタルがカシメられて」いて、ひし形を並べただけの単純な形だ。

チェーンではない新顔では、昭和時代の主婦が着る割烹着のようにタイヤにかぶせ、摩擦力で走らせる布製カバーや、タイヤ表面に吹き付けた薬剤による粘着力で走らせようというスプレー式があるが、あくまでもその場しのぎ用で、耐久性は推して知るべしだ。

というわけで、タイヤの冬対策はざっと4とおり。

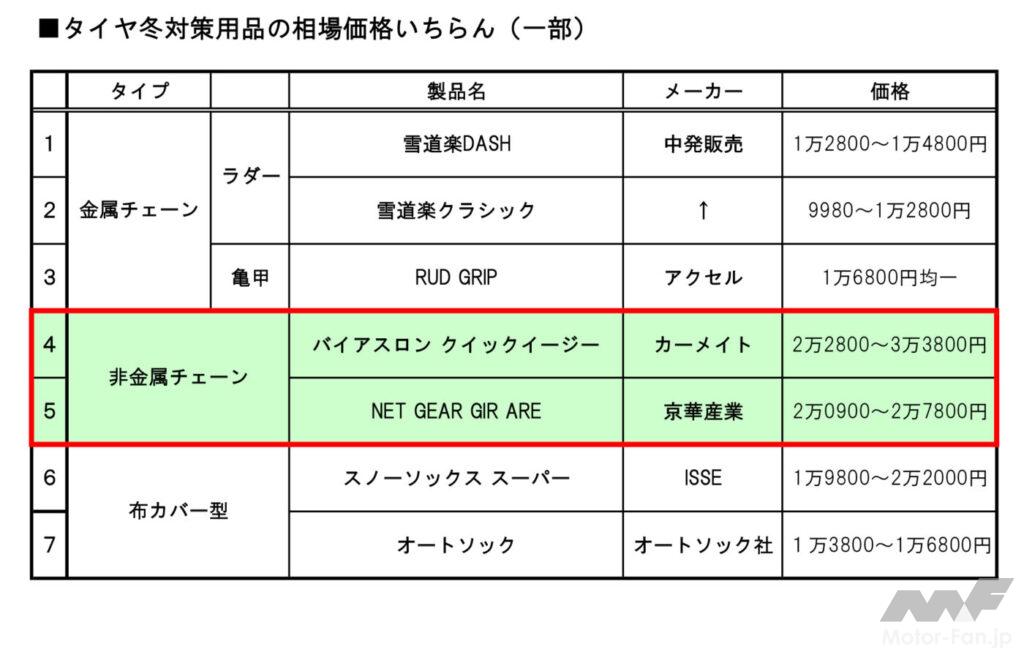

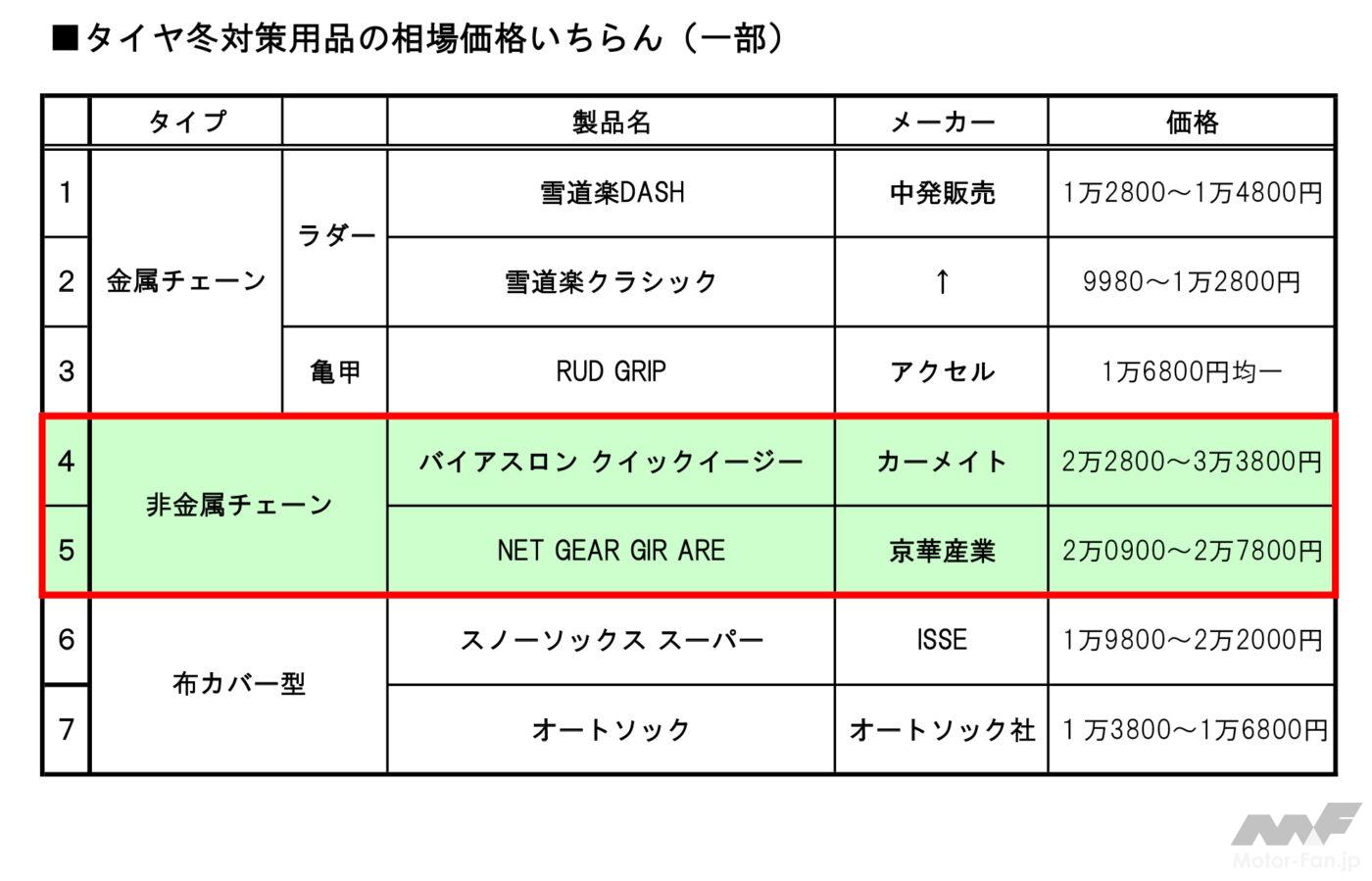

ここで、私が最寄りのカー用品店で調べた、各種チェーンの相場価格を表にして載せておく。

ボディへのワックス塗布やガラスの撥水処理などは、より低価格で施工が簡単なものほど長持ちせず、高額寄りで作業が面倒だったり時間がかかるものはそれなりに効果が高く、安心度合いも上がる・・・それはタイヤの雪対策にも当てはまることがわかる。

非金属チェーンもひと目「高いな」と思うが、考えてみればスタッドレスを4本買うよりは安いのだ。非降雪エリアでは威力を発揮しないまま終える(ことが多い)スタッドレス購入に躊躇する非降雪域のドライバーも、保険としてひとセット持っておくのもいいかも知れぬ。

もうひとつ、冬なら夏タイヤ、冬以外ならスタッドレスタイヤ……未使用中のタイヤ置き場に悩まなくていいのも利点に挙げられよう。特に集合住宅に住む人には大きなメリットになるに違いない。

今年で40年を迎える、バイアスロンのヒストリー

実際の雪中で試す前に、カーメイトの方が製品について説明の場を設けてくださった。

来客用ショールームでもある広い部屋に置かれた店頭用タイヤ模型とチェーン実物を前に、オンラインによる開発担当・小林さんからのレクチャー……思いがけない大がかりなセッティングに恐縮することしきり。

当初、実践はチェーンを借りるだけして雪上で取り付けて走り回るイメージでいたのだが、それじゃあ喜んで庭かけまわる犬と同じになってしまう。

新製品の見どころや疑問点に対する回答、その他もろもろ……非金属チェーンに興味がなかっただけに、その知識を事前に、新鮮な気分で得られたのは大きな収穫だった。特に後述する、同社非金属チェーンのヒストリーなんてめったに聞けるもんじゃない。

今回主役の「バイアスロン・イージーフィット」は昨年2024年10月に発売されたばかりのできたてホヤホヤ、同社では6年ぶりの新型の非金属チェーンだという。

カーメイトの非金属チェーンブランド「バイアスロン」の歴史は古く、その始まりは、1985年の第1世代となる初代「バイアスロン」にまで遡る。さきに「最古」と書いたMF掲載「スーパーサイルチェーン」は、号の年月からして発売は1984年秋頃のはずだから、非金属チェーンのスタート時期はどこも似たりよったりだったことがわかる。

前述の「スーパー・・・」をはじめ、この頃ちらほら出始めていた他社の非金属チェーンはゴム製だったのに対し、カーメイトはポリウレタンエラストマー製……初手から樹脂製を志向した。

「エラスト」は「弾力性のある」、「マー」は「『重合』という化学反応でできたもの」を意味する「ポリマー」の「マー」。ふたつくっつけて「エラストマー」。プラスチックは重合体に属するので、「ポリウレタンエラストマー」は、「ポリウレタンによる弾力性のある樹脂」の意味となる。

ただし、このときのサイドの留めリングはゴムバンド製だ。

ところでチェーンは冬眠するクマと逆で、年間のうちの冬季だけ活躍する季節商品だから、降雪エリアの人にだって使用頻度は低い。それだけに取付方法は見てすぐわかる、あるいは昨年を思い出せるほど簡単であることが望ましい。

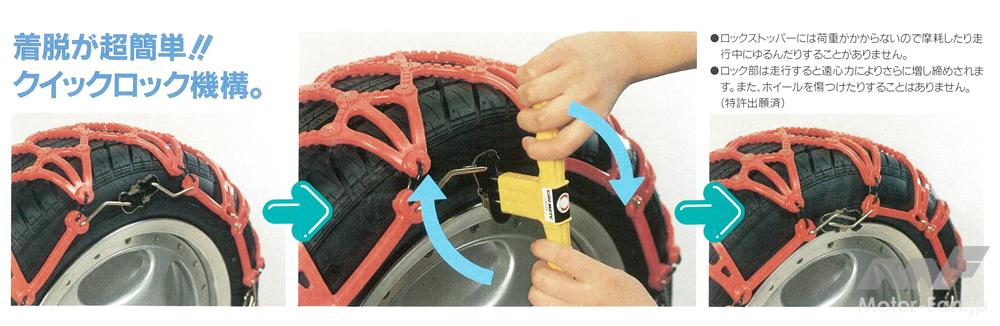

そこで1990年の第2世代「バイアスロン・クイックロック」では、初代「バイアスロン」でゴムバンドだったサイド面の輪っかをワイヤーに代え、その締め付けを、付属のT字型ハンドルですばやくまわすだけですむようにした。だから「クイックロック」・・・写真ではそう見えないのだが、サイドのゴムバンドは取り付けがけっこう煩わしかったらしい。

7年後の1997年に、取付時の車両移動を不要にした第3世代「バイアスロン・クイック55」を送り出した後、2009年に「バイアスロン・クイックイージー」を発売。いまでも売られているこの「クイックイージー」までが第3世代だ。

ロングセラーとなっているこの「クイックイージー」は、今回主役の「バイアスロン・イージーフィット」とともに併売していくというから、どうやらロングロングセラーになりそうだ。

「イージーフィット」の何がイージーなのか?

その「イージーフィット」は、「バイアスロン」シリーズの第4世代に当たる。

正確にいうと、第4世代の第1弾は、最後のハンドル締め付け=クイックイージー操作をも省き、締め付けを自動化した、2018年の「バイアスロン・セルフィット」なのだが、翌2019年、自主回収となり、いまでは販売していない。

普通、触れたくないであろう過去のこともきちんと説明されたことに好感を抱いたが、この点についてはいいたいことがあるので後々触れる。

さて、「イージーフィット」の大きな商品特徴は、チェーン本体をタイヤに巻いた後、在来「クイックイージー」ではユーザーがハンドルで行なっていたサイドのワイヤー締め上げを、「イージーフィット」では自ら行なってくれるようになったことだ。

(ここから先、カタカナ羅列ばかりでややこしいので、「クイックイージー」を「QE」、「イージーフィット」を「EF」と表記する。

これはこれでややこしいが、「クイックイージー」は併売するから旧型ではないが、便宜上「旧型」の「Q」で「QE」とし、「イージーフィット」は「いいやつが出てきたな」の「E」で「EF」と覚えてほしい)

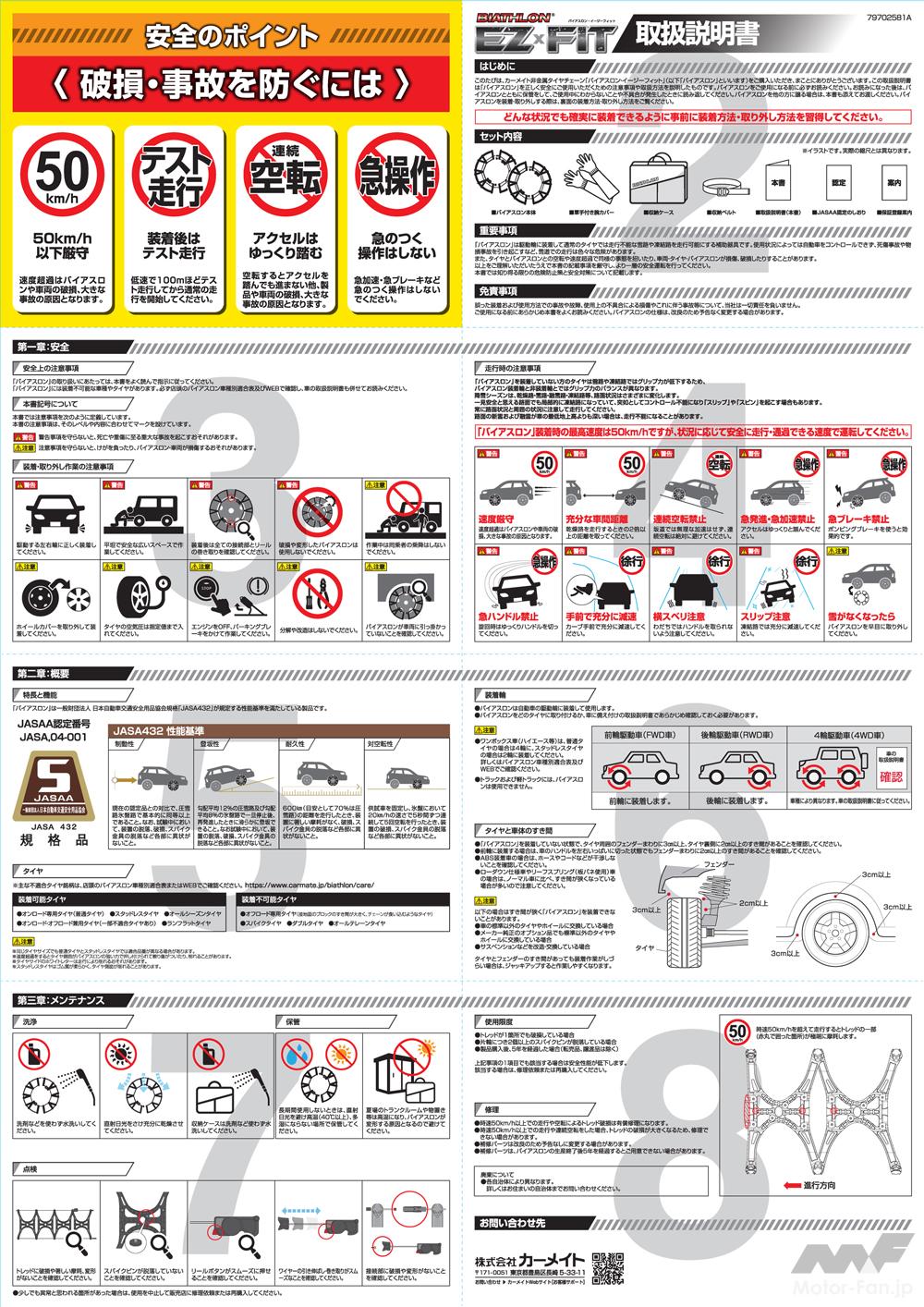

全体の取付プロセスは、取扱説明書上では次の8つに分けている。

1.回し込み

2.持ち上げ

3.裏側の接続

4.整える

5.リールのワイヤーを伸ばす

6.表側の接続

7.ワイヤーを縮める

8.確認・テスト走行

全体の作業は次回の「実践編」にまわすことにし、ここでは5~8だけをクローズアップし、EF自慢の「セルフフィットリール」の働きについて解説する。

チェーンを巻くまでの作業は、併売中のQEとほぼ同じ。違うのはここから先で、QEでは付属のハンドルでユーザーの手で締めていたが・・・

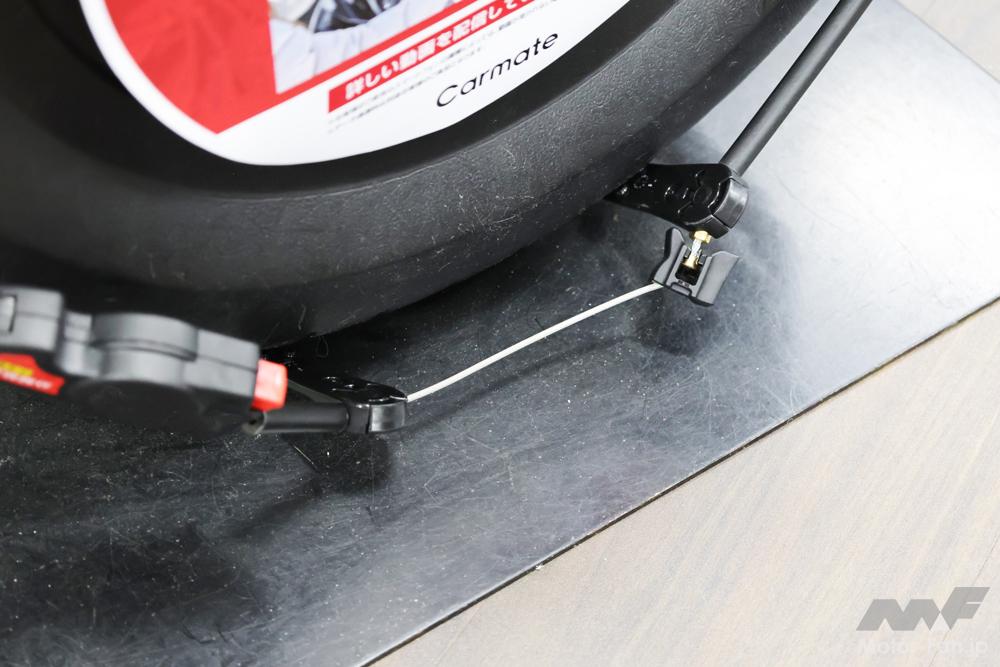

EFではワイヤー締め上げを新設した「セルフフィットリール」に一任。リール本体の赤いボタンを押してリールから引き出したワイヤー先端のフックを、対向するキャッチャーにはめるだけとなった。

ここから先、写真のずら並べで「セルフフィットリール」の接続法をお見せしよう。

広報の方にデモンストレーションしていただいた。

ここで露出しているワイヤーをちょい引き出して手を離すとワイヤーはリールに引き込まれ、テンションがかかった状態になる・・・掃除機の電源コードと同じだと思えばいい。確かに「イージー」だ。そして常にテンションがかかっているのは、装着中のELRシートベルトと同じだ。

そういえばかつて伸縮操作が面倒ゆえに怠りがちだったシートベルト装用も、ELR(Emergency Locking Retractor:緊急時ロック付自動巻取り式)付きになったことで装着も格納もイージーになったんだっけ。

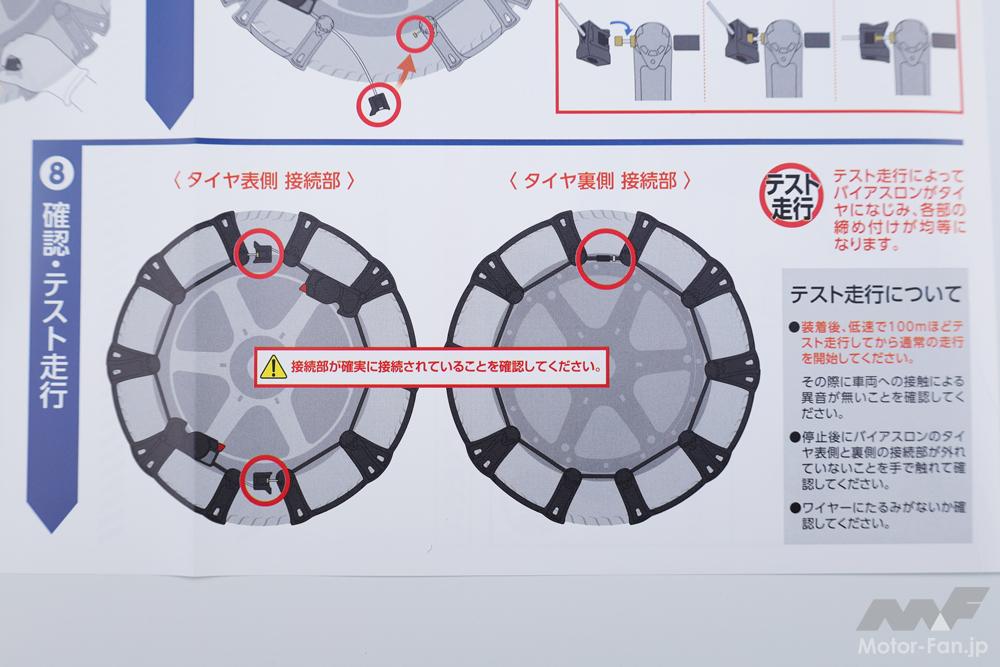

この時点でワイヤーは仮締め、チェーンも仮付けの状態にある。このあと100mほどを低速で走らせることでワイヤーはさらに30cm巻き取られ(メーカー呼称「余巻(よまき)」)て本締めされ、チェーンがタイヤに密着する・・・いったんクルマから降りて異常がないことを確認して初めて、すべての作業が完了だ。これは取扱説明書では「テスト走行」と呼んでいる肝心要の作業。これを怠ると外れたり車両に損傷を与えたりする可能性が出てくるので、この「テスト走行」を絶対に忘れてはいけない。

実はこの自動巻きの仕掛け自体は、幻の「セルフィット」も同じ。ただし「セルフィット」ではテスト走行の余巻が1000m走行で80cmだったところ、EFではワイヤーの配策を変えながら100m走行の30cmにまで短縮・・・「クイックイージー」や「セルフィット」から大幅な進化を遂げた新型「イージーフィット」なのである。

ここまで書いていま気づいたが、「イージーフィット」は、「クイックイージー」と「セルフィット」を足して2で割ったようなネーミングになっている。

実は在来QEから新しいEFに向けての変更点は他にもあるのだが、そのあたりの相違は次回「実践編」で比較しながら述べていくつもり。

非金属チェーンの疑問を聞いてみた

さて、冒頭に書いた、非金属チェーンに対してノーマークでいながらもかねてから抱いていた疑問について聞いてみた。

かつての金属チェーンは夏タイヤに巻いて走るクルマが多かったものだ。非金属チェーンは夏タイヤ、スタッドレスタイヤ、造り手としてはどちらに巻くのが本命と考えているのかを尋ねたところ、夏タイヤだという。もちろんスタッドレスタイヤに巻くのもOKで、アイスバーンならなお安心度は高まると。

EFはタイヤサイズに応じたバリエーションが用意されているが、一部、同一サイズ用でも「夏タイヤ用」と「スタッドレスタイヤ用」、2種用意されているものもある。これはトレッド面からサイドウォールにかけて、夏タイヤは丸みを帯びているのに対してスタッドレスは角ばっているためで、チェーン側のサイズを変えてあるという。

いってみれば、夏タイヤがなで肩、スタッドレスがいかり肩であることに対応したわけだ。

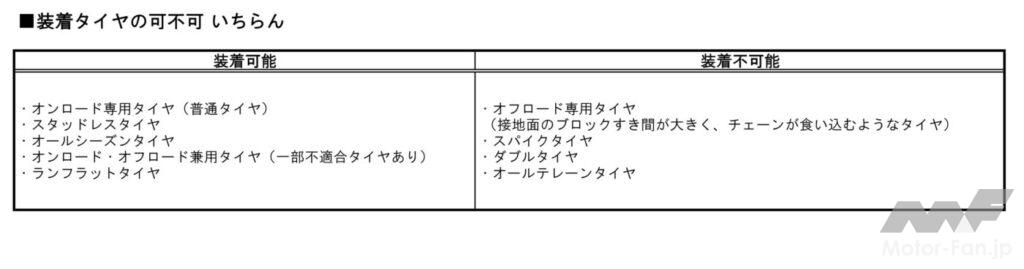

逆に装着できないタイヤもある。その可不可を表にした。

チェーンを巻くのが駆動輪なのはいまも昔も変わらない。すなわちFWDなら前輪、RWDなら後輪。

4WDの場合、FWDベースならやはり前輪、RWDベースなら後輪に巻く。

ただし何事にも例外はあるもので、ハイエースやキャラバンのようなフルキャブオーバー1BOXは、夏タイヤなら4輪装着を指定している。というのも、フルキャブ1BOXは背が高い上、全長に対してホイールベースが短い。RWDであることもあって他のタイプに比べ、走行安定性は劣る傾向にある。

考えてみれば、フル乗車、フル積載、空荷と、用途で前後重量バランスが異なりがちなのもこのボディタイプだ。そこに後輪だけチェーンを巻くとなお安定性が低下するため、夏タイヤの場合は4輪装着指定としているわけだ。

樹脂製だけに耐久性が気になるところだ。

雪道といってもシチュエーションはいろいろで、走っているうちにアスファルトがまだらに露出してきたと思ったらいきなり晴れの日と変わらぬドライ路面がまっすぐといった場面に変わることも少なくない。

硬いアスファルトに軟質樹脂が勝つわけがないと思いきや・・・

その存在を知らなかったことの不勉強ぶりを恥じるべきだが、一般財団法人・日本自動車交通安全用品協会・通称JASAA(ジャサ:Japan Automobile Traffic Safety Accessories Association)が定める規格「JASA432」(規格ナンバー付与時には「JASA」になる)に基づいているので問題ないという。

要はJASAAの太鼓判付きというわけだ。

「JASA432」が求めるいくつかの基準のひとつ「70%目安が圧雪路の道を630km走って著しい摩耗、破損、スパイク金具の脱落などがないこと」を満たしているばかりか、カーメイト社内基準の1000kmにも耐えるというし、耐用年数も5年というから樹脂もなかなかやるもんだ。

カタログには「JASAA認定品は関越トンネルを装着したまま走行できます」と書いてあるが、たかだか長さ11km弱の関越トンネルなんざあ朝飯前なのである。

装着時の制限速度は、一般に金属チェーンが30km/h、割烹着よろしく布カバーが40km/hが通り相場のところ、非金属チェーンは50km/h。正常な神経の持ち主なら雪道で50km/h超で走る気にはならないだろうから充分だ。

取扱説明書はちゃんと熟読せよ!

ここに掲げたことの多くは取扱説明書やカタログに記載されているのだが、ここでさきに触れた、販売をやめた「セルフィット」とともに書いておかねばならないことがある。

「取扱説明書はちゃんと読みなさい」ということだ。

「セルフィット」は自動巻取りを実現させた画期的製品だが、取付直後はたるんだ状態にあるチェーンを密着させるべく、ワイヤー80cm余巻のため、1000mほどをゆっくり走らなければならなかった。

ただ、自らフィットする・・・「セルフィット」は当を得た、うってつけのネーミングだと思うのだが、それがひとり歩きしすぎてしまったのかも知れない、さきの「テスト走行」を知らず、いきなり本走行に移るユーザーが少なくなかったらしい。ために破損などが発生……自主回収することになったのだそうな。

1000mの80cmもちと長く、新しいEFは100mの30cm・・・このあたり、メーカーの狙いとユーザーの認識がうまくかみ合わなかったことの反省が活かされてのことのような気がする。

ここから先が私見だが、カー用品に限らず、自動車にしてもその他電気製品にしても、取扱説明書を読まないユーザーが多いように思う。取扱説明書にはその製品が持っている機能やその使用法のほか、注意事項や厳禁事項がきっちり書いてあるのだ。各分野メーカー擁護のつもりはないが、それらを読まず、誤った使い方をしていながら造り手にクレームを入れるのは筋違いだろう。

ついでにいうと、何か製品を買うときは、その前に、各社サイトに載っている取扱説明書を見ておくといい。カタログや製品サイトに載せきれなかったことまで出ていて役に立つし、中には「へえ、こんな機能もあるの」なんていう発見があってなかなか楽しい。

以前は買った後にしか見られなかった取扱説明書が、インターネット時代になって買う前から見られるようになった。

これを利用しない手はない。

このEFの取扱説明書の、メーカーサイトのPDF版は、装着方法の項にある要注意ポイントの赤枠クリックで説明動画につながるようになっていた。インターネットを活かしたアイデアだと思う(それを知らずに無意識にクリックし、いきなり動画画面につながってPCが壊れたっ! とあわてたのは内緒だ)。

さて、ここまで文字と写真だけでお伝えしたが、これだけで「イージーフィット」の素性を把握できた読者はいないと思う。

百聞は一見に如かず。次回は雪中に車両と「イージーフィット」を持ち込んでの「実践編」をお届けする。

【次回予告】

あら不思議、ほんとに自ら巻きついちゃった! 雪中で実践・カーメイト非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」 【MFクルマなんでもラウンジ 】No.15 イージーフィット 後編・実践編

あら不思議、ほんとに自ら巻きついちゃった! 雪中で実践・カーメイト非金属チェーン「バイアスロン・イージーフィット」 【MFクルマなんでもラウンジ 】No.15 イージーフィット 後編・実践編