耐久性2倍、燃費1.2倍、低コストの第3世代FCシステム

現地のトヨタブースでは、トヨタ自動車株式会社 水素ファクトリー Presidentの山形光正氏が「持続可能な水素社会の実現に向けて」と題してプレゼンテーションを行なった。

トヨタはこれまで燃料電池車(FCEV)のミライとクラウンを発売し、累計で2万8000台を販売している。外販ユニットは約100社に対して2700台を販売。小型トラックは161台、バスは150台超を販売した。

こうした実績から、商品を進化させて競争力を上げていく必要性を感じると同時に、水素の「つくる/はこぶ/ためる/つかう」、すなわち供給から需要までエコシステムで考える必要性を改めて感じたという。

まず商品の進化だが、トヨタはNEDOグリーンイノベーション(GI)基金プロジェクトを通じ、CJPT(トヨタ、いすゞ、スズキ、日野、ダイハツが参画する商用事業プロジェクト)と一緒になり、カーボンニュートラルに向けFCEVトラックの実証実験を進めている。58社のパートナーが実証実験に参加し、のべ288万5432kmを走行D。ドライバーからは「スムースで疲れない」「振動が少なくて荷崩れしない」という好意的な声があるいっぽうで、軽油と水素の価格差やメンテナンスについて不満・不安の声があったという。

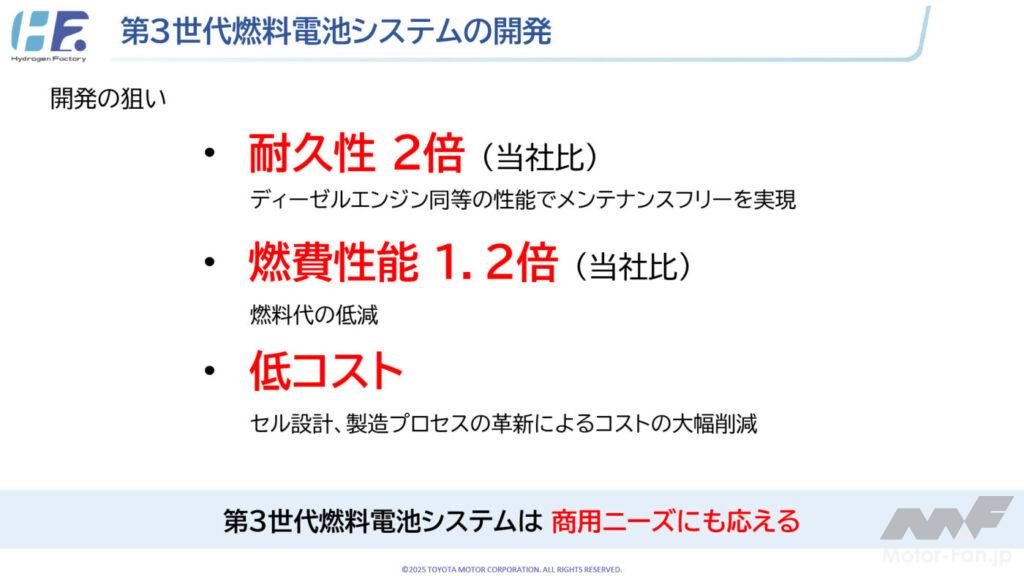

こうした実績から、商品性は高いとの評価を確認。いっぽうで、商用ユースの厳しい目を持つユーザーの期待に応えられるような商品開発が必要だとも認識した。こうした期待に応えるべく開発したのが、第3世代FCシステムである。耐久性を引き上げたことにより、従来のディーゼルエンジンと同等のメンテナンス性を実現。燃費性能が上がることにより、燃料代の低減に貢献。新技術のセルの採用や製造プロセスまで見直すことにより、商用ニーズに応えられるだけの大幅なコスト削減が期待できる。

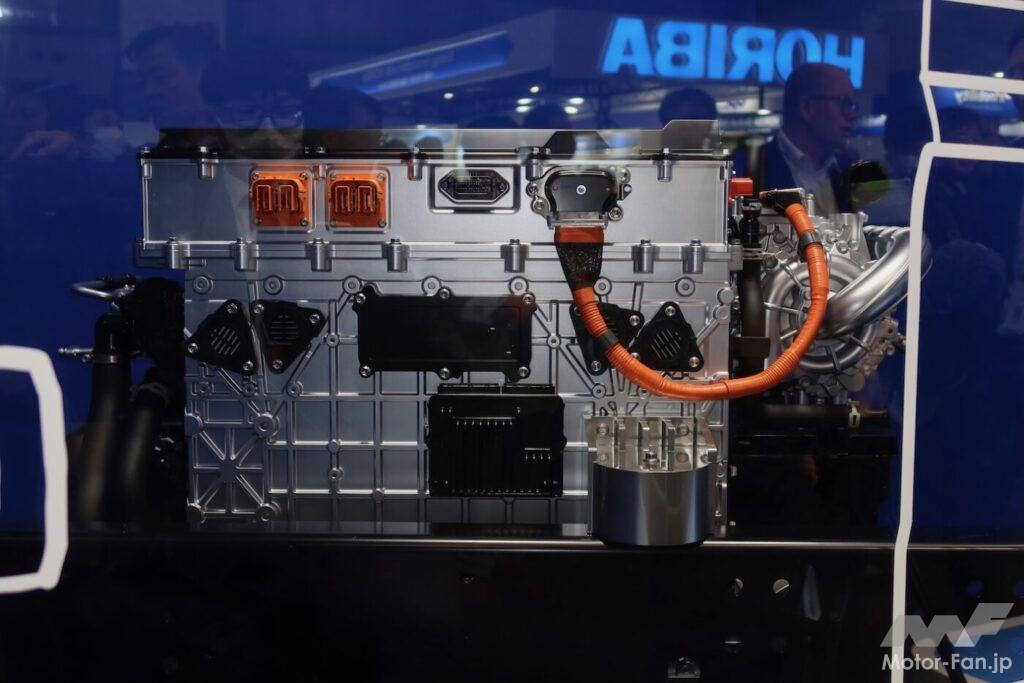

第3世代FCシステムは、乗用車向けユニット、汎用向けユニット、商用車向けユニットの3種類のラインアップを設定。H2&FC EXPO(水素・燃料電池展)の会場には、各ユニットが展示されていた。

水素エコシステムのうち「つくる」については、千代田化工と協業し、新たな水電解装置を設置すると発表した。現在はデンソー福島に400kWの水電解装置を実証で動かしているが、2026年にいったん5MWの水電解装置をトヨタ自動車本社工場内に設置し、段階的に能力を10MWに引き上げる計画だ。「2030年までのしかるべきタイミングで、対外的な販売につなげていきたい」と、山形プレジデントは意気込みを語った。

エコシステムについては、中国の例を引き合いに出した。2023年のFC(燃料電池)トラックの販売実績を見ると、約90%(7177台)を中国が占めている。日本は105台だ。中国では販売台数が急速に伸びているが、この伸びは、主要都市を結ぶ幹線物流道路を「水素ハイウェイ」にしようという政府の構想が後押ししているとの分析だ。

プレイヤーはまだいる。FCトラックをつくるOEMが存在し、物流倉庫事業者がいて、水素を供給する水素事業・供給業者・ステーション事業者がおり、物流を管理している高速道路事業者がいる。これら4つのプレイヤーがつながり、政府のサポート(車両購入補助金・水素価格補助金・高速道路無料化など)でエコシステムを形成している。これが、中国でFCトラックが急速に増えている背景にある。トヨタは中国で最大規模の物流事業者、GLPと2024年末に提携し、中国における物流のカーボンニュートラル化に貢献していく。

欧州では、2023年のダイムラートラックにつづき、2024年にはBMWとの提携強化を発表した。欧州でもエコシステムを広げるべく、欧州トヨタの部品物流にFC大型トラックを使用。2024年のパリオリンピックでは、700台のミライ・タクシーを水素モビリティ企業のHysetCoに供給した。

日本では政府主導で幹線物流の脱炭素化が進められており、小型トラック、大型トラックを計画的に配備することが発表されている。重点地域に対しては、水素1kgあたり約700円の補助が出るという大きなサポートも発表されている。「政府のありがたいサポートにしっかり応えていきたい」と山形氏。第3世代FCシステムの小型トラック用ユニットは2027年に次期モデル、大型トラック用ユニットは2029年以降に投入するプランだ。

現状では水素ステーションの運営コスト改善が課題だが、これについてはトヨタ生産方式でサポートする考え。また、機器の耐久性向上については、日本の企業の技術を持ち寄って解決する方向。法令に関しては、安全性を確認しながら、韓国を参考に運営コストの低減に取り組んでいる。JHyM(ジェイハイム)、JH2Aという日本の水素の二大団体が引っ張り、運営コストを下げていく取り組みもスタートしたという。

トヨタが今回発表した第3世代FCシステムは、燃費向上により運用費用の削減に貢献。JHyMやJH2Aの取り組みや政府のサポートにより、水素ステーションの運営費が改善される。政府は30円/Nm3 (Nm³=ノルマルリューベイ、Nは「ノルマル」m³は立方メートルの略で、標準基準状態の空気量)の水素価格低減目標を掲げている。これらが実現すると、ディーゼル車を運用している事業者と非常に近い費用でFCトラックが運用できるようになる。

「皮算用、たらればの積み上げで課題はたくさんありますが、みなさんと一緒に実現していきたい。(水素の需要を増やし、水素を安く供給するために活動する)JH2Aの傘のもと、トヨタ自動車も自ら汗をかいてしっかり水素の課題に取り組んでいきたい。将来に向けて水素は絶対に必要なエネルギーのひとつだと考えています」

そう山形プレジデントは結んだ。水素で未来を変えていく。山形プレジデントとトヨタの強い意志が感じられるプレゼンテーションだった。