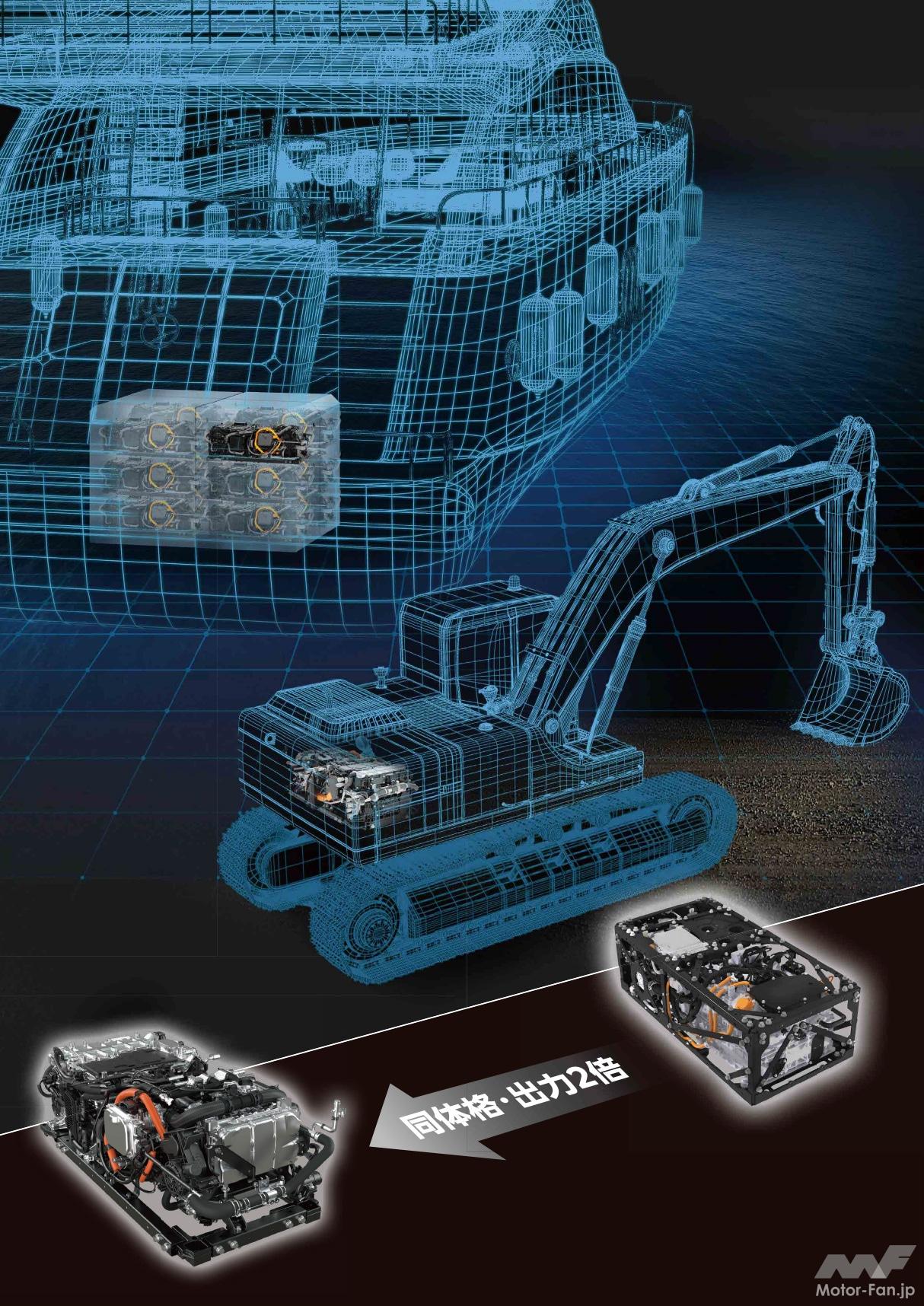

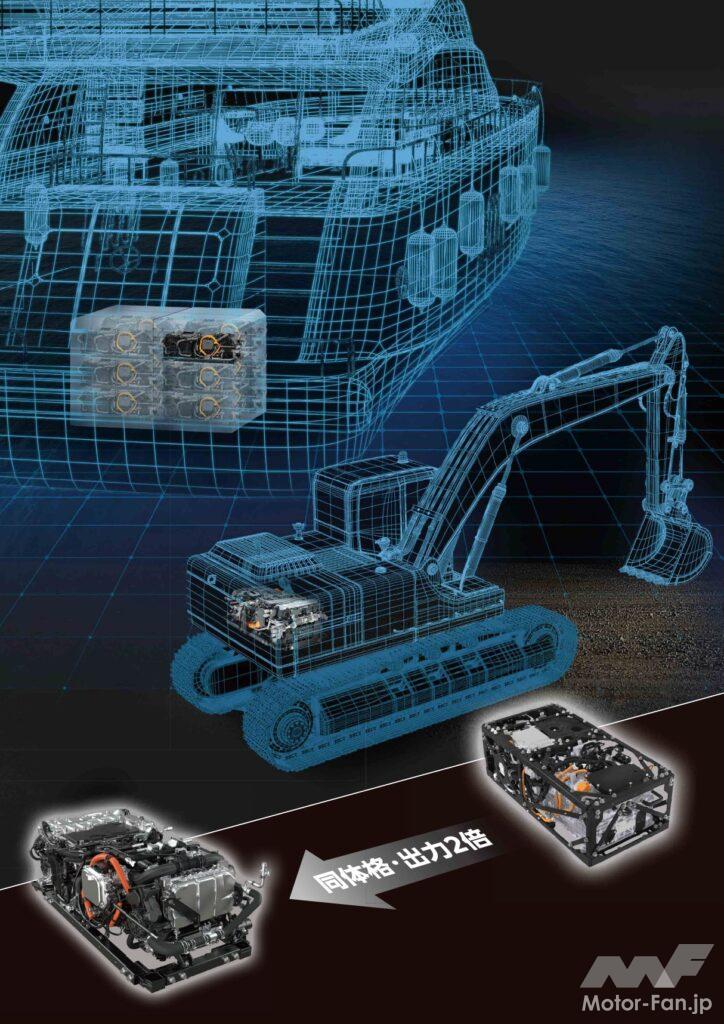

汎用向けユニット

汎用向けユニットは第2世代と並べて展示されていた。第3世代は第2世代と同等の体格に見えるが、革新的セルの採用で2倍の出力を発生する。展示物の背後に描かれている船と建機は汎用向けユニットの代表的な用途だ。乗用車よりも高い出力を発生し、船や建機のほか、定置式発電機やバス、電車への適用も想定しているという。

第2世代ユニット

外観上は、第2世代がフレームで囲まれているのに対し、第3世代はフレームレスとなっている点が違う。これは、第2世代のユーザーから受け取ったフィードバックを反映した結果だそう。さまざまな用途に対応する際、場合によってはフレームが配管類などと干渉してしまう悩みが生じた。ユーザーのこうした声に対応し、第3世代はフレームレスとしている。

第3世代ユニット

また、FCスタックに送り込む水素のインや空気のインとアウト、クーラントのインとアウトを第2世代では小口側に集中的に配置していたが、第3世代では長手側に改めた。これも、第2世代ユーザーの声を反映した結果。配管類の取り回し性を高めるためで、汎用ユニットとしての汎用性を高めた格好だ。

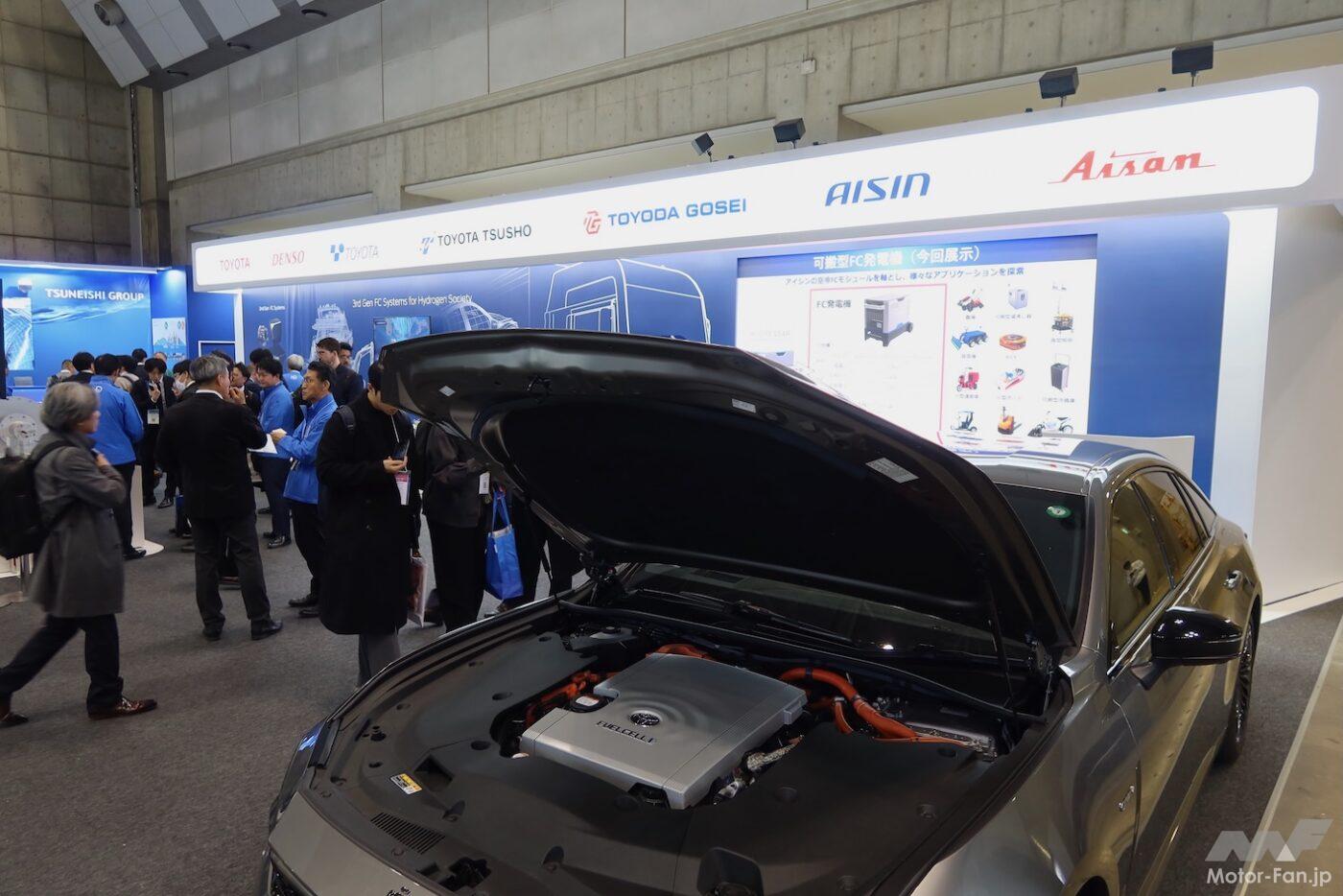

乗用車向けユニット

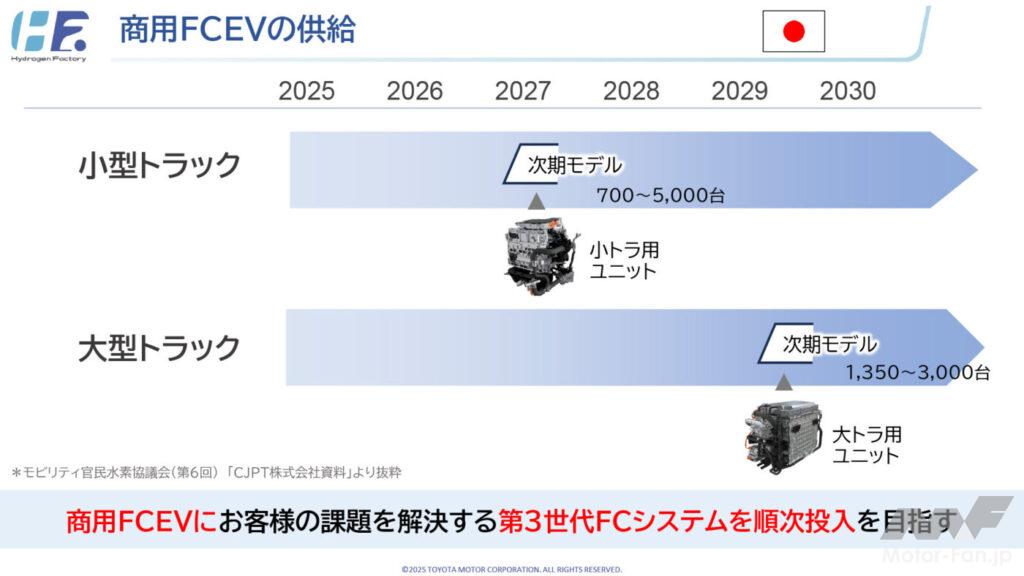

第3世代FCシステムの乗用車向けは、現行モデルでいうとMIRAIやクラウンのようなセダン、あるいは開発中のハイラックスのようなピックアップトラック向けを想定している。さらに、トヨタグループの日野自動車がラインアップする小型トラック向けも想定。いわゆる「小トラ用ユニット」でもあり、現地でのプレゼンテーションでは、2027年に発表される次期モデルに投入されることが示されていた。年産700〜5000台規模である。

FCスタックに使用している「セルの枚数は言えない」としながらも、説明員は「あくまでイメージになりますが、MIRAIは330枚のセルを使っている。これと同じ出力を出すのに(第3世代ユニット乗用車向けは)同じ枚数が必要かというと、答えはノーです。セルの効率が上がっていますので、上がった分の枚数が入っています」と説明してくれた。出力が同じなら、第2世代よりも少ないセルで済む。

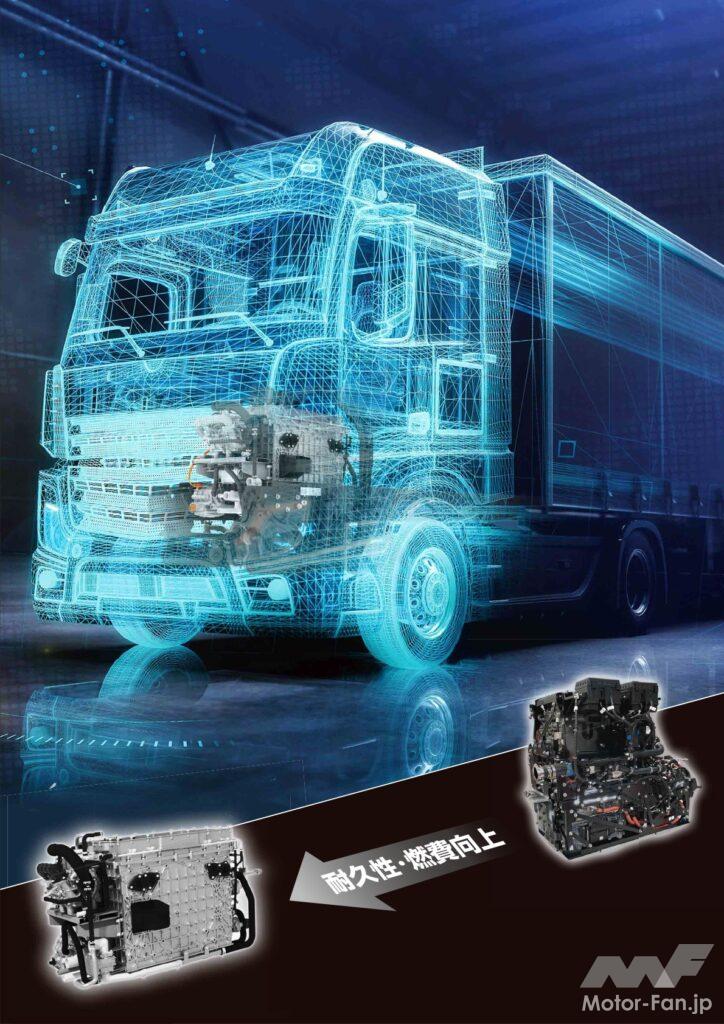

商用車向けユニット

第3世代FCシステムの商用車向けは、大型トラックの絵が描かれたパネルの向こう側にあり、透明パネル越しでの観察となった。鉄道のレールのように配された2本のメンバーが再現され、そこに大型のユニットが搭載されている。汎用向けや乗用車向けに比べると明らかに大きいが、「10何リッターもあるディーゼルエンジンとの置き換えをイメージしている」と聞けば、大きさも納得。むしろコンパクトに見える。

プレゼンテーションで示された資料の中では「大トラ用ユニット」に分類でき、2029年の投入を目指している。年産は1350〜3000台規模だ。小トラ用ユニットと同様、CJPT(トヨタ、いすゞ、スズキ、日野、ダイハツが参画する商用事業プロジェクト)としての車両供給シナリオ案であり、実際は各OEMにて次期モデルの供給時期や台数を検討。かつ、実際の需要やステーション数、水素価格などは考慮に入れていない。

展示状態の右側がフロントで、ここから空気が入り、大型のエアコンプレッサーで加圧され、底部の水冷インタークーラーで冷却されて、奥の小口側からFCスタックに入る。汎用向け、乗用車(小トラ)向け、商用車(大トラ)向けともにセルは共通。共通設計にすることでコストを下げている。新開発したセルは材料や構造を変更することで性能と耐久性を向上。第2世代FCシステムの製造ラインを活用することで投資を抑える考えだ。日本や欧州、北米、中国などの市場に投入する予定である。