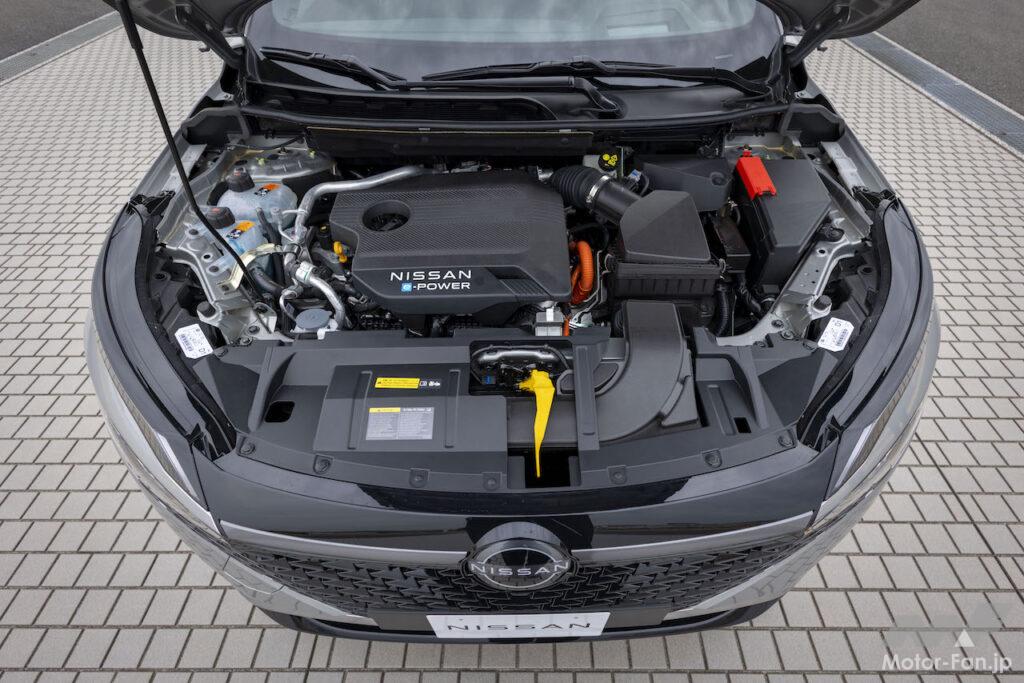

日産自動車が2025年3月26日に発表した2026年度までの商品計画では、第3世代となるe-POWERの投入が予告された。2025年度後半に欧州向け「キャシュカイ」で搭載し、2026年度には北米向け「ローグ」や日本向けの“大型ミニバン”にも採用する。HEV(ハイブリッド車)の人気が高い北米市場に、ようやくe-POWERを導入する。

第3世代のe-POWERに関しては、高速走行時の燃費を最大で15%改善すること、排気量1.5Lのe-POWER専用エンジンを採用すること、EV(電気自動車)と主要部品を共有した「5in1」のシステムを搭載することが現時点で明らかにされている。EVとe-POWERで部品を共用してコストを低減するとともに、部品をモジュール化することで音振性能の改善や走行性能の向上を図ることは2023年に発表済みだ。

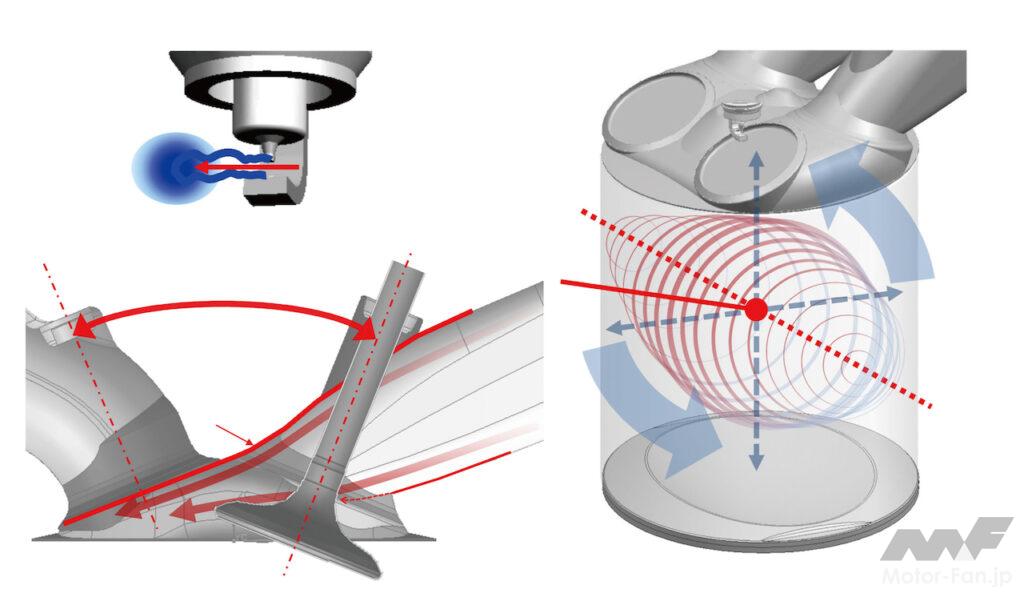

試乗会では、第3世代向けのエンジンに「STARC(Strong Tumble and Appropriately stretched Robust ignition Channel)」という新たな燃焼コンセプトを採用し、発電用としての性能を磨いたことも明かされた。また、5in1のシステムによって静粛性を高め、第2世代e-POWERを搭載した同じモデルと比べて車室内で5.6dB低減するとしている。

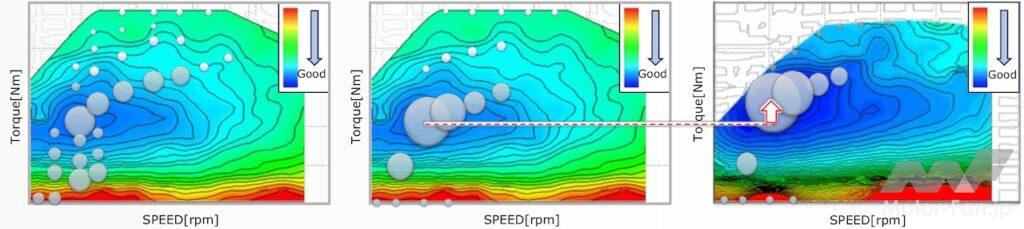

第3世代は、これまでに寄せられた「高速道路での燃費がよくない」という声に応える。WLTCモードでは平均9%、高速では15%の燃費改善を達成するとしている。車両や電動パワートレインも寄与しているが、燃費改善に大きく貢献したのはエンジンだ。

e-POWERではエンジンを発電専用とし、駆動系とつなげないことで運転状態に関係なく燃費の“目玉”を狙えるようにしてきた。ただ、走り方によっては高効率な領域以外も使う必要がある。また、既存のエンジンを流用すれば燃費マップで効率の良い範囲は限定的だ。これが「高速道路での燃費がよくない」とされる要因だったと開発陣はみている。第3世代のe-POWER専用エンジンでは燃費の目玉を広げた。熱効率を向上させて高トルク域での燃費を改善し、高効率な状態をより長く維持できるようにした。

熱効率向上のカギを握るのが、「STARC」という燃焼コンセプトだ。発電専用で燃焼室に入る空気流が安定することを利用し、強いタンブル流を導入する。点火タイミングに合わせてタンブル流を整えながら、安定した点火状態を実現する。STARC燃焼は、発電用エンジンで熱効率50%を目指す開発の中で生まれた技術の1つ。他にもまだ採用されていない技術が残されている。

2023年に「Xin1」として試作品を発表した電動パワートレインも、第3世代のe-POWERで採用する(EVは3in1、e-POWERは5in1)。EVとe-POWERで主要な部品を共用化する量産効果などでコストを低減する狙いだが、部品の一体化が静粛性に貢献した。軸構造から最適化することで剛性を高め、走行中の部品の揺れを抑える。部品が別体だったこれまでのシステムでは、車体の振動がパワートレインの揺れを増幅し、振動や音が車内の乗員に伝わってしまっていた。5in1で剛性を60%高めることで、車体と共振する領域を回避している。

欧州では2022年にe-POWER搭載のキャシュカイ/エクストレイルを発売した。累計の販売台数はキャシュカイが13万台、エクストレイルが6万台だ。上質さが高く評価されているという。

ラバーバンドフィーリングのように不自然な運転感覚を好まない欧州にe-POWERを投入するに当たって、発電用エンジンには可変圧縮比のVCターボを採用し、加速とエンジン回転数のリニアリティを追求してきた。第3世代でも、そのリニアリティの自然さを深化させた。開発陣は、信号が青になったときの「スタートダッシュ」を重視する米国人の運転の好みに第3世代はマッチすると考えている。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)