連載

今日は何の日?■スカイライン初のターボを搭載した2000GTターボ

1980(昭和55)年4月18日、日産自動車は1977年に登場した5代目ジャパンにスカイラインとしては初のターボモデル「スカイライン2000GT」を追加した。日産としてターボ搭載は、セドリック/グロリア、ブルーバードに続く3車種目であり、GT-Rの設定がなかったジャパンにとってはGT-Rの再来として歓迎された。

スカイライン2000GT、GT-R誕生の経緯

1963年の第1回日本GPで惨敗した雪辱を晴らすために、プリンス自動車(後に日産が吸収合併)が翌1964年の第2回日本GPのために仕立てたのが、「スカイラインGT(S54A-1型)」である。もともと1.8Lの直4を搭載していた2代目スカイラインに、半ば強引に直6エンジンを収めた、レースのためのモデルである。

第2回日本GPレースでは、圧倒的な性能を持つ「ポルシェ904」に生沢徹選手が駆けるスカイラインGTが必死に追いすがり、7周目のヘアピンでポルシェ904を抜き去り、一時的だが先頭に立つという快挙をやってのけた。国産車が最高峰のポルシェを抜いたことに観客は熱狂し、ここにスカG伝説が誕生した。

スカイラインGTは、レース参戦のために急遽仕立てられた限定100台の販売だったので、さらなる販売を要望したファンのために、翌1965年に「スカイライン2000GT(S54B-2)」が発売され、待ちわびたファンから絶大な人気を獲得、これがスカイライン2000GTの始まりである。

そして、1969年に3代目スカイライン(ハコスカ)にトップグレード「スカイライン2000GT-R」が設定され、進化しながら現在の憧れのGT-Rへと発展した。4代目スカイライン(ケンメリ)でもGT-Rは設定されたが、排ガス対応が困難なために僅か197台の販売に終わってしまった。

一世を風靡した“ケンメリ”に続いた5代目“ジャパン”

1977年8月、5代目「スカイライン(C210型)」がデビューした。人気の「ハコスカ(C10型)」、「ケンメリ(C110型)」に続いた5代目のキャッチコピーは、日本車の決定版の意味を込めて“ジャパン”とされた。排ガス規制が強化された時期だったので、先代に較べると比較的大人しいジェントルなモデルだった。

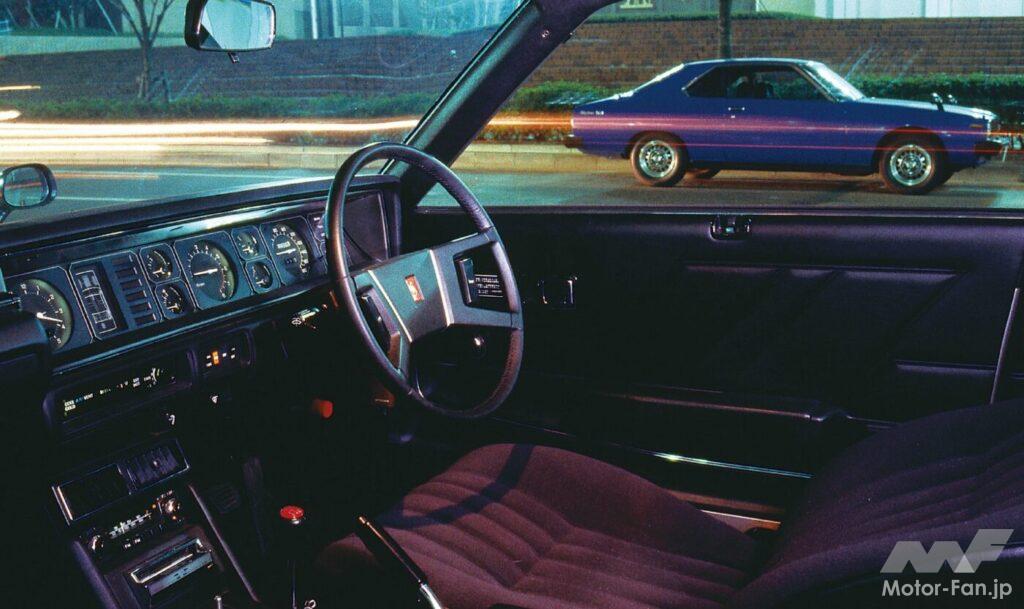

ジャパンは、従来のウエッジ型とサーフィンラインを継承しながら、先代より直線基調でシャープなスタイリングとなった。先代と同じく4ドアセダンと2ドアハードトップが設定され、またGT系には、ハニカム型のフロントグリルや放射状レンズカットの丸型ヘッドライトが採用された。

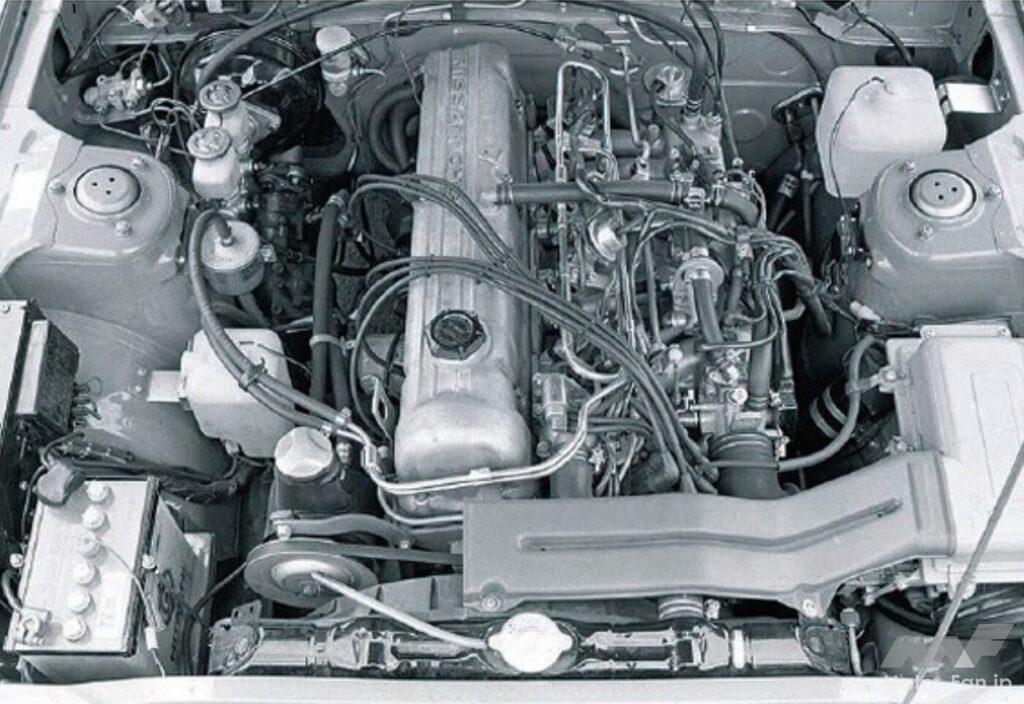

パワートレインは、最高出力115ps/最大トルク16.5kgmを発揮する2.0L直5 SOHCツインバレルキャブ仕様、130ps/17.0kgmのEGI(燃料噴射)仕様の2種エンジンと、4速/5速MTおよび3速ATの組み合わせ。

1970年代は、世界的なオイルショックと排ガス規制の強化が重くのしかかり、ジャパンは最も厳しい昭和53排ガス規制に、さまざまな排ガス低減技術や三元触媒の採用によって対応した。その結果、高性能を追求するのが難しく、特に際立った性能を実現できなかったのだ。

高性能と低燃費を両立させた2000GTターボ登場

排ガス対応が一段落した1997年、ジャパンはマイナーチェンジを敢行。エクステリアは、初代2000GT系から続いていた丸型4灯ヘッドライトから角型2灯式ヘッドライトに変更され、フロントグリルも横桟基調のフロントグリルに変更された。

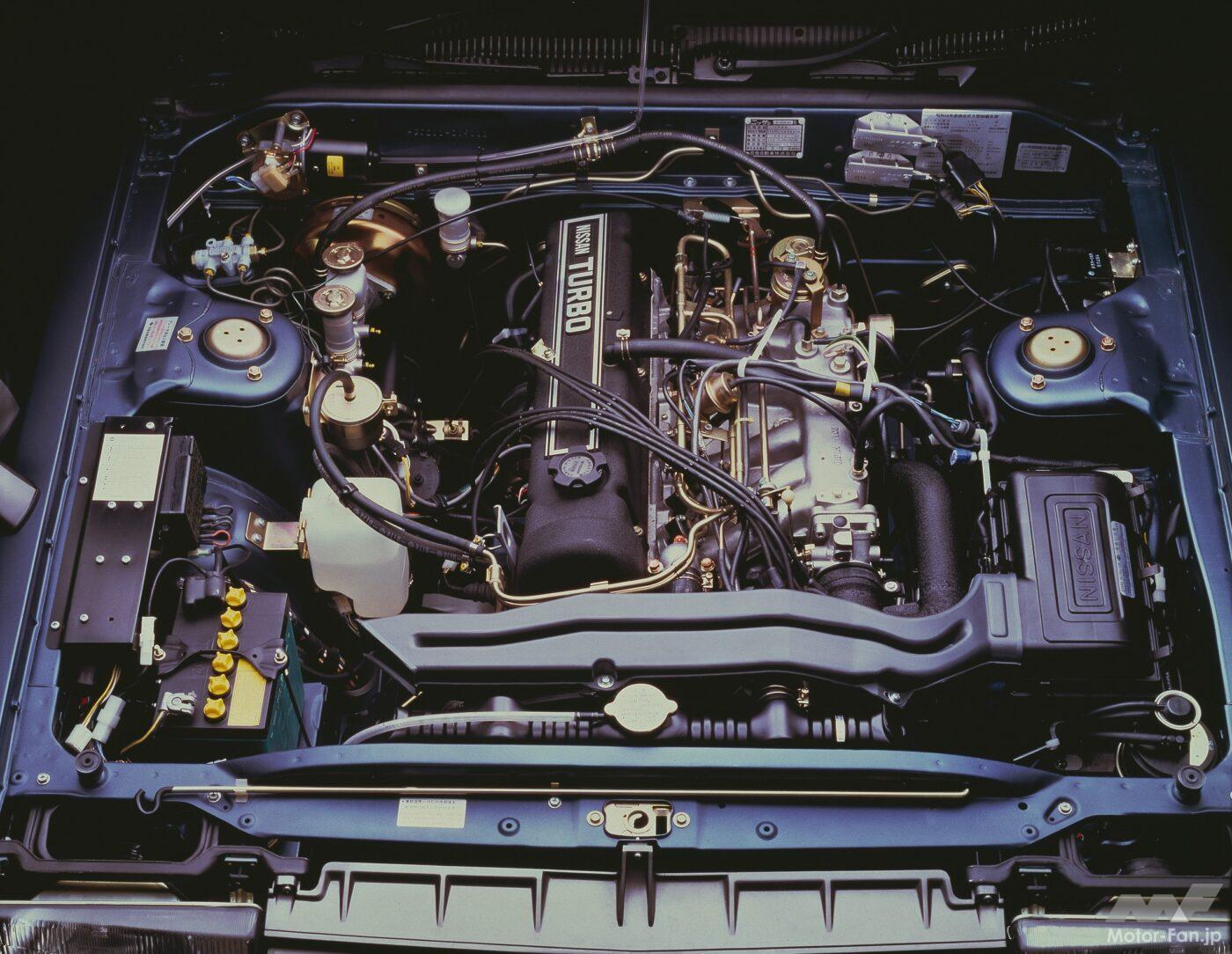

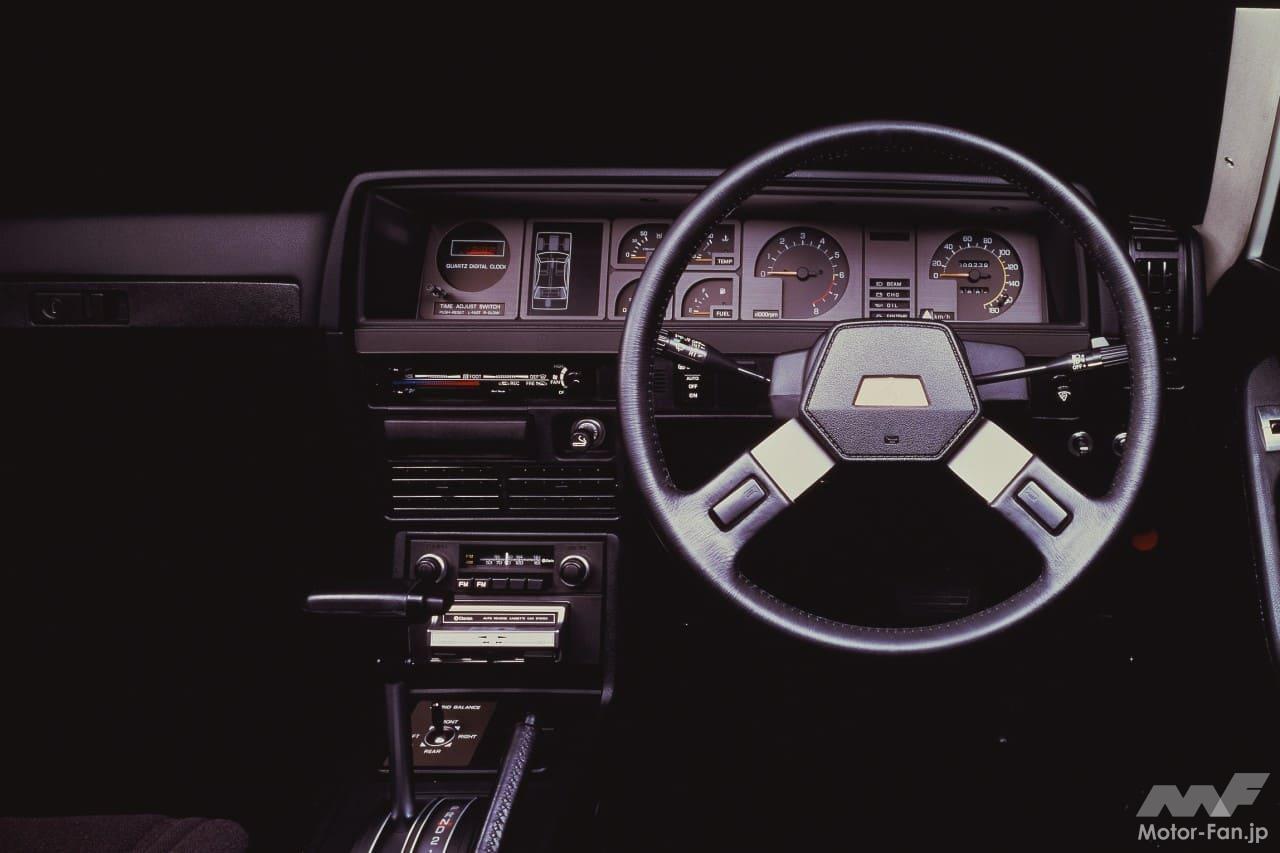

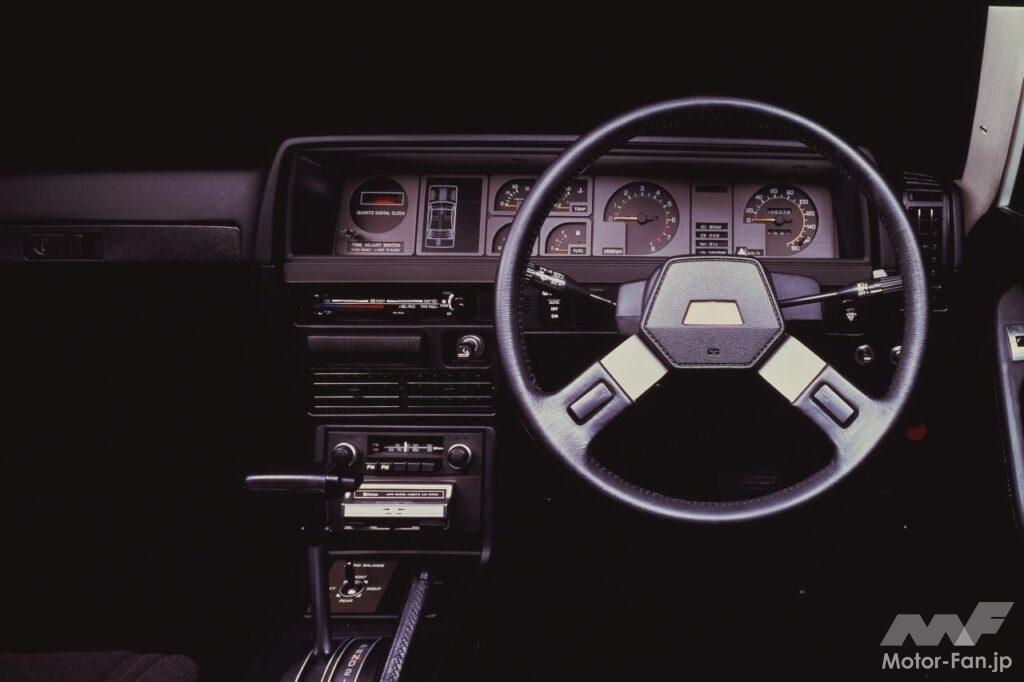

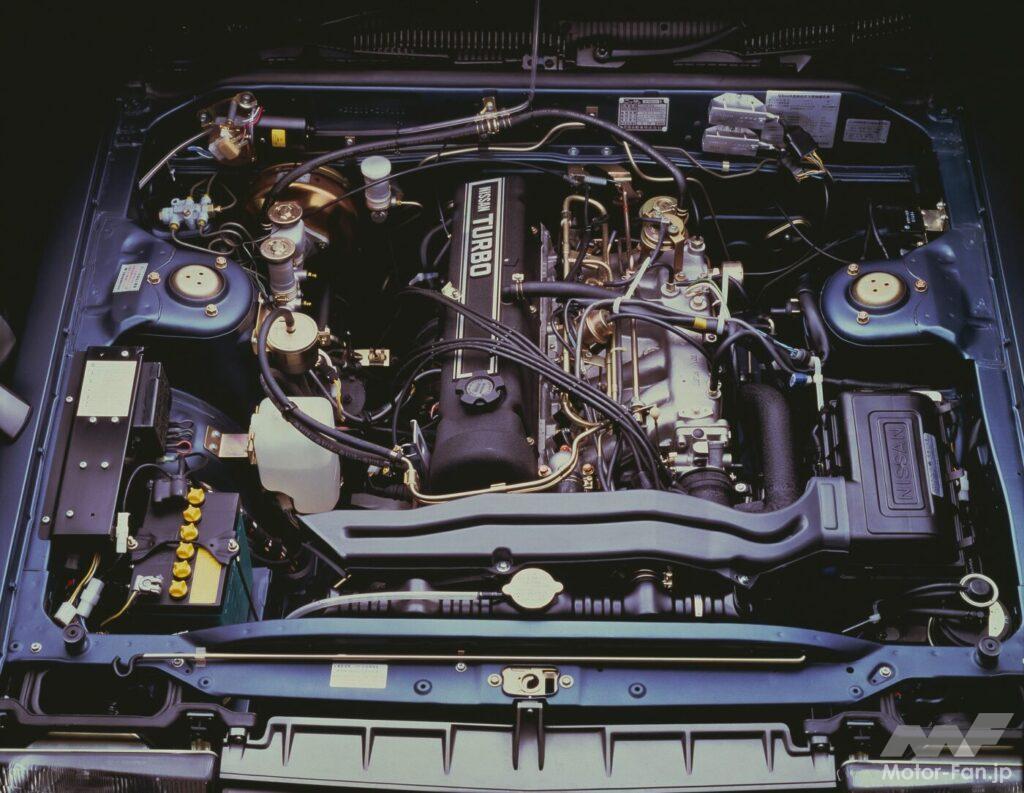

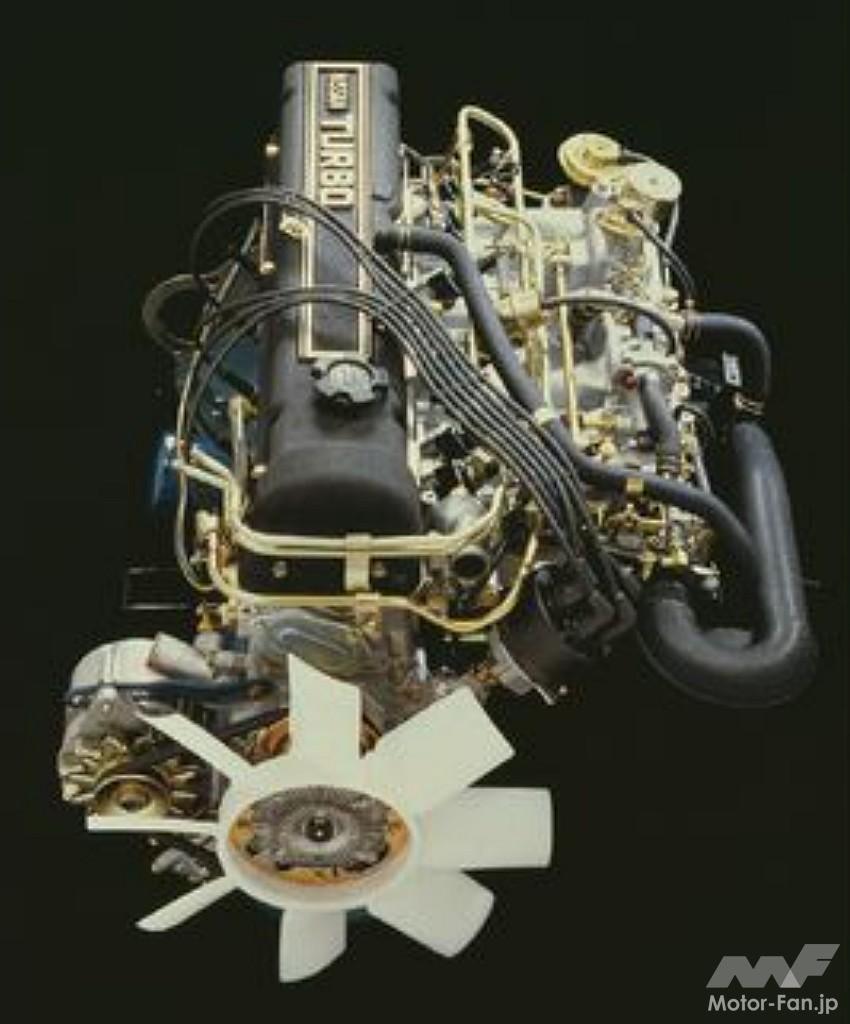

そして翌1980年4月のこの日、高性能バージョンの真打となる「2000GTターボ」がデビューした。キャッチコピーは、“省燃費と高性能を両立させた夢のエンジニアリング”で、既存のL20ET型2.0L直6 SOHCエンジンにターボを装着し、最高出力145ps/最大トルク21.0kgmを発揮した。ターボを装着するために圧縮比は8.8から7.6に下げ、最適な点火時期制御を実現するためにノックセンサーが採用された。

車両価格は、標準グレードで155.8万円(セダン)/160.1万円(ハードトップ)に設定。当時の大卒初任給は、11.5万円程度(現在は約23万円)だったので、単純計算では現在の価値で約312万円/320万円に相当する。

人気のケンメリの後を引き継いだジャパンだったが、落ち着いた大人の雰囲気を好むファンも多かった一方で、やや大人しいイメージにがっかりする若者もいたが、2000GTターボの登場によって若者からの大きな支持を集めてスカイライン人気を盛り返した。

・・・・・・・

厳しい環境で船出したジャパンだったが、1980年になって一気に高性能に舵を切った。スカイラインに限らず、日本車は1980年代に入ると排ガス規制から解放され、一気に高性能・高機能化に移行した。さらに1980年代後半にはバブル好景気と重なって絶頂期を迎えたのだ。

毎日が何かの記念日。今日がなにかの記念日になるかもしれない。