『オートモビルカウンシル』はモーターショーであると同時に展示即売会の側面ももつ。それだけに国内の専門店を中心にミントコンディションの車両がプライスタグと共に展示されている。珠玉のマシンが、資金や環境が許せばその場で商談できるのだから、たとえ自身にとって現実的ではなかったとしても夢が広がる空間だ。

今回はラリーやレースでその姿を見たクルマ(の同型車)や、参戦ベースになったクルマをピックアップしてみた。

フォード・エスコートRS2000(MKII)

フォード、特にヨーロッパ・フォードは古くから欧州における市販車ベースの競技カテゴリーをプロモーションに利用してきた。1960年代前半はロータスとジョイントしたコルティナ(コーティナ、コルチナ)・ロータスでツーリングカーレースやラリーなどのモータースポーツに投入している。

続いて、ヨーロッパ・フォードのモータースポーツベース車両を1968年デビューのエスコート(MK.I)に移行。エスコートMK.Iは1960年代末から1970年代初頭に、ヨーロッパ各国のラリーやツーリングカーレースで活躍しており、現在でもクラシックラリーでは多数のエントリーがあるほど。

そしてエスコートは1975年にMK.IIへとモデルチェンジを果たすが、コンベンショナルなFRレイアウトや基本コンポーネンツはMK.Iと同様であった。

やはりMK.Iに続きワークスチームも含め多くのエントラントがエスコートMK.IIをコンペティションフィールドに持ち込み、好成績を残している。

「RS」系はエンジンもMK.I同様にコスワースBDAを搭載するが、排気量は1800ccに拡大され「RS1800」となり、最終的には2000ccの「RS2000」まで進化している。

展示車両は1980年式の「RS2000」で、MYTHOS PRESTIGE(ミュートスプレステージ/大阪府箕面市)が出展。1950万円のプライスタグを付けていた。

フォード・エスコートMK.IIは多くのエントラントがドライブしたが、WRCではビョルン・ワルデガルド、ハンヌ・ミッコラ、アリ・バタネンといった北欧系ドライバーが活躍。ランチア・ストラトスやフィアット131アバルトとチャンピオンを争い、1979年にはフォード初のマニュファクチャラーズチャンピオンを、1981年はアリ・バタネンがドライバーズチャンピオンを獲得している(その時のコドライバーが後にプロドライブを立ち上げるデビット・リチャーズ)。

フォード・エスコートMK.IIの白眉は1975年から1979年までのRACラリー5連覇が挙げられる。中でも1976年は地元のロジャー・クラークが優勝しており、これはイギリス人のWRC初勝利となった。余談ではあるが、この後、イギリス人が再びWRCで勝利するのは1993年のニュージランド・ラリーにおけるコリン・マクレーまで実に17年も待たなければならなかった。

デビット・サットン・カーズは、アリ・バタネンがチャンピオンを獲得した1981年とその前年1980年のフォードのセミワークスチームを率いたデビット・サットンの会社で、現在もエスコートの車体やパーツを扱っている。展示車両は同社のコンプリート車とのことだ。

タイレルP34シックスホイーラー

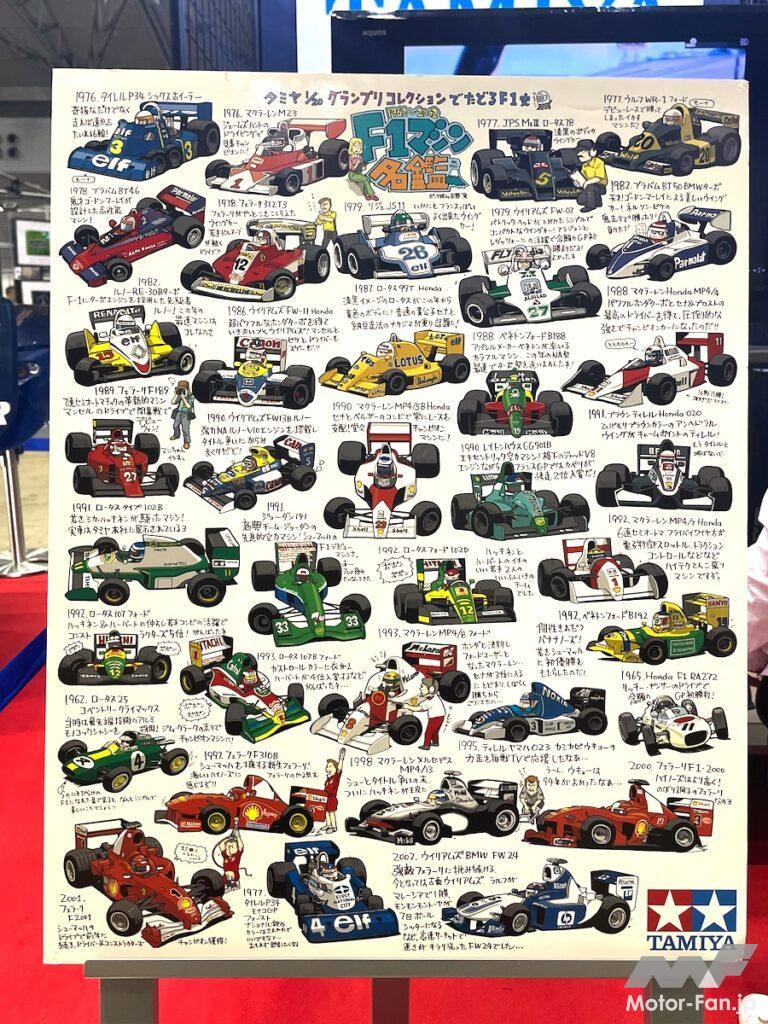

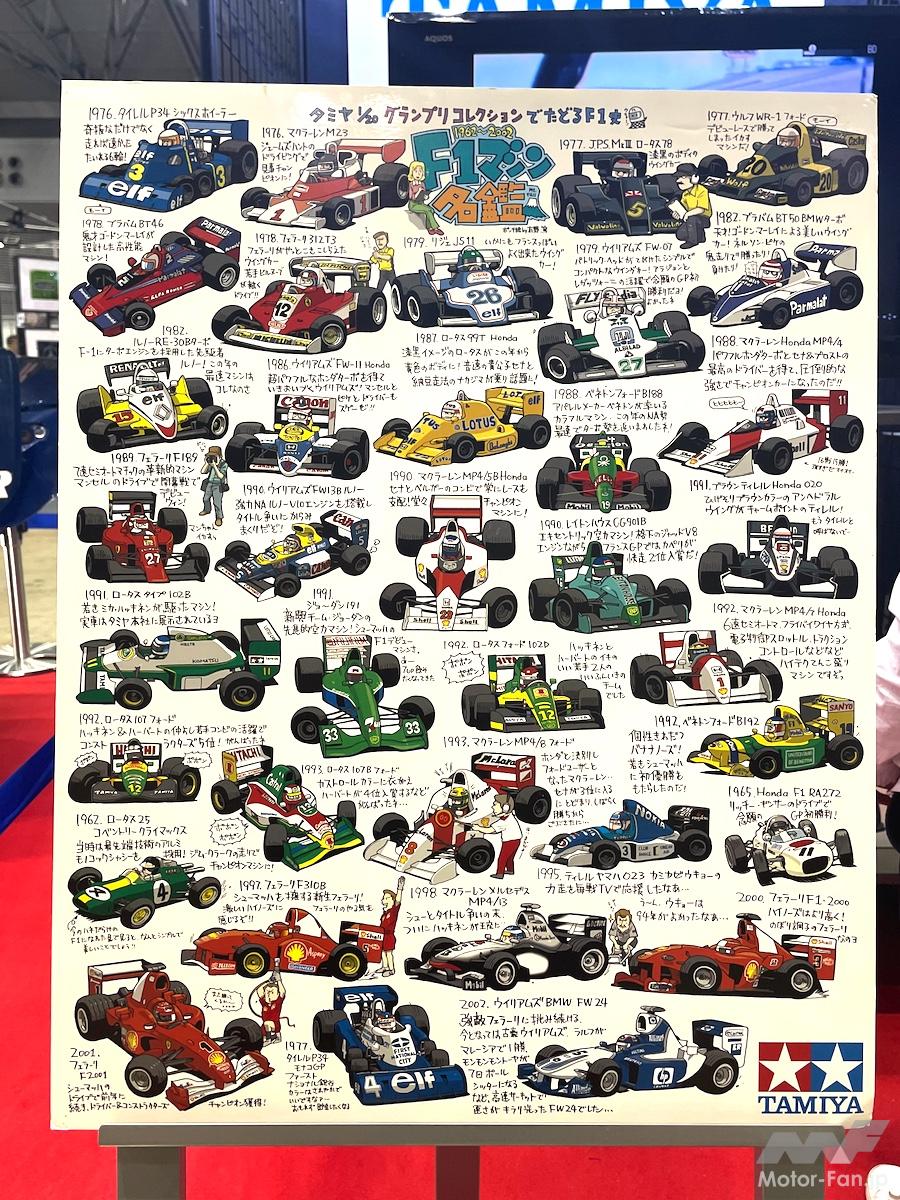

F1史上でも特に有名なマシンのひとつとして挙げられるのが、ティレルが1976年に実戦投入した6輪車「P34」であることは間違いない。『オートモビルカウンシル2025』の会場に展示されたP34は大手模型メーカー「TAMIYA(田宮模型)」のブースだ。

TAMIYAがティレルP34の実車を所有していることは古くから知られており、TAMIYA本社ロビーの実車展示コーナーやホビーショーなどの各種イベントで展示されることから、これまで目にしたこともある人も多いかと思う。

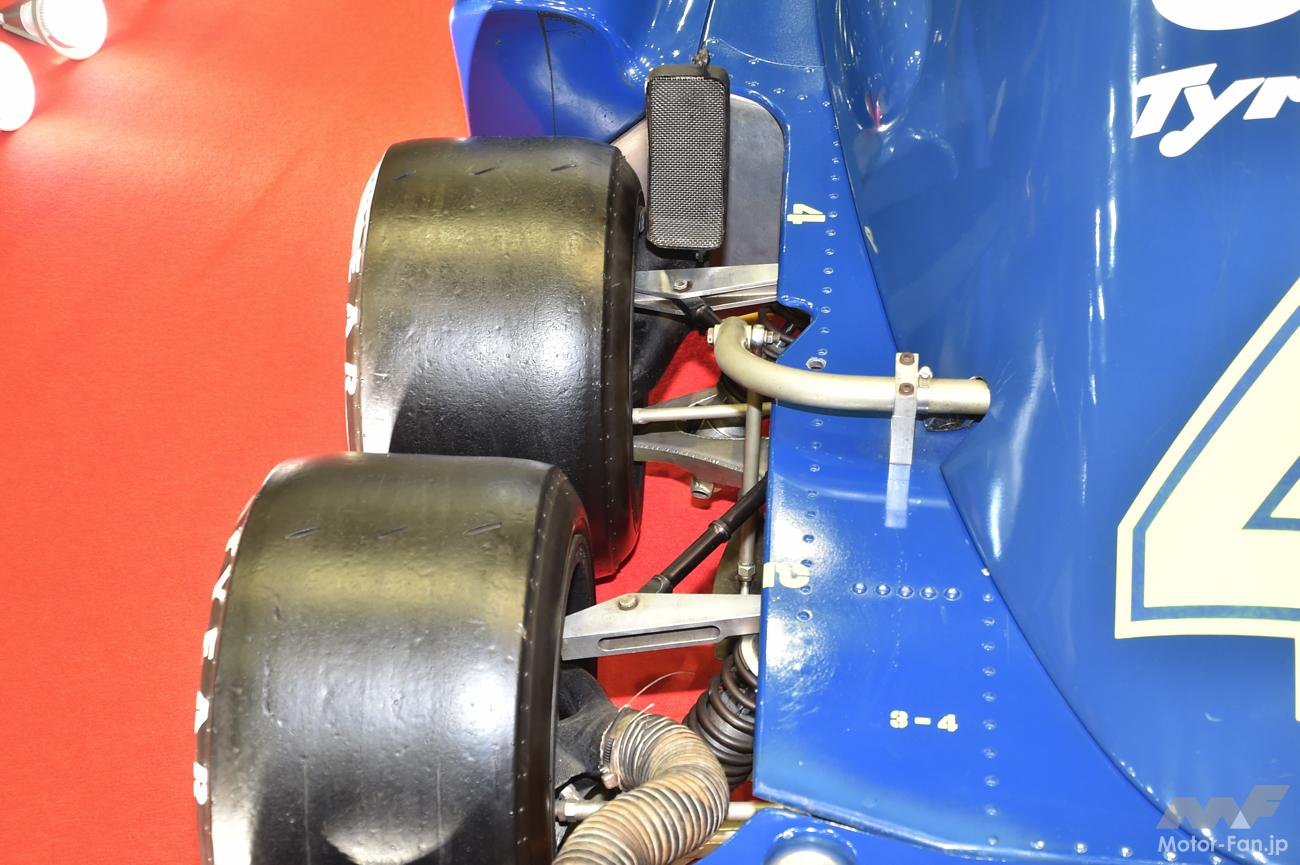

P34の開発やメカニズム、活躍と栄枯盛衰はすでに語り尽くされているので改めて紹介するまでもないだろう。ここではじっくり写真を見てもらうとしよう。

展示車両は1976年型のゼッケン4、パトリック・デパイユ仕様だ。1976年のF1日本GP(開催名はF1インジャパン)に出走した際は、初の日本開催ということで車体にチーム名をひらがなで「たいれる」と記載して話題となったが、展示車両はひらがな表記無しだった。

はからずも競技ベース車?

ここからはちょっとこじつけ気味ではあるものの、モータースポーツと当たらずも遠からずのクルマを取り上げてみようと思う。

ランチア・デルタHFターボ

ランチア・デルタといえば、グループA時代のWRCを席巻した4WDターボのラリーマシンとそのホモロゲーションモデルがあまりに有名。しかし、そのホモロゲーションモデルにも、その大元ととなるベーシックモデルが存在するわけだ。

1975年に登場したフォルクスワーゲン・ゴルフで人気を博した2ボックス車市場に進出を図るべくランチアがジョルジェット・ジウジアーロのデザインで開発、1979年に発売したのがデルタだった。とはいえ、大衆車のゴルフと違いランチアブランドで販売するイタリア車だけに、インテリアにはアルカンタラを使用するなど”プレミアムコンパクト”を打ち出していた。

そのコンセプトとデザインが高く評価され、1980年にランチア初のヨーロッパ・カー・オブ・ザ・イヤーを獲得している。

エンジンはいずれも直列4気筒で1.3Lと1.5LはSOHC、1.6LがDOHCとDOHCターボ、1.9Lのディーゼルターボが用意された。トランスミッションは5速MTで一部3速ATの設定もあり、駆動方式はFFのみでスタートしている。

そして、WRCにおけるグループB終了とグループA移行のために、このランチア・デルタに2.0Lターボエンジンを押し込み、駆動方式を4WDとしたHF4WDが急ぎ開発され、1986年に早くも発表。そこから(実際には開発中から)ランチアワークスは突貫工事で1987年のモンテカルロラリーにグループAワークスカーを間に合わせている。

ランチア・デルタHF4WDからHFインテグラーレ、HFインテグラーレ16V、HFインテグラーレ(デルトーネ)と続くホモロゲーションモデルの変遷と1987年から1992年までのWRCマニュファクチャラーズチャンピオン6連覇は今さらここで改めて語る必要もないほど語り尽くされている。

しかし、そのWRCにおけるデルタの栄光もこのベーシックモデル(展示車両はスポーティグレードだが)があってこそと思えば、極めて重要な存在と言えるだろう。

BMW M1

ポルシェ934と935により席巻されてしまったグループ4・グループ5のレースカテゴリーで捲土重来を期すためにBMWが開発したのがM1だ。デザインはジウジアーロのイタルデザイン、開発はジャンパオロ・ダラーラ、生産はランボルギーニという体制だった。

ツーリングカー選手権用に開発されたM88型3.5L直列4気筒DOHCエンジンをミッドシップに搭載するスーパーカーは、量産性の極めて低い設計のため生産が難航。グループ4ホモロゲーションに必要な連続する24ヶ月で400台という生産台数がクリアできないという事態を招いてしまった。

生産モデルは1978年に発表されたものの、生産台数がクリアできないことからアピールの場としてF1の前座にワンメイクレース「プロカー・レース」を開催。F1ドライバーがステアリングを握り、これはこれで人気を博した。

結局、400台が生産できたのは1980年末になり、「連続する24ヶ月」という条件を特例で免除してもらい、ようやく1981年からのグループ4ホモロゲーションを取得するのだが、1982年からはモータースポーツ規則が大幅に変更されることが決定していた(グループ+アルファベット)という有様だった。

サーキットではグループ5末期からグループCへの移行期にグループ5車両としてプライベーターが走らせたり、グループBホモロゲーションを取得して1986年頃まで耐久レースを中心に使用されたが、目立った成績は残していない。

ちなみに、サーキットイメージの強いBMW M1だが、ラリーに参戦しているのをご存知だろうか?

主な戦場はターマックが中心のフランス選手権やヨーロッパ選手権などで、フランスではBMWフランスがグループB仕様のBMW M1で1982年から1984年まで出走している。特に1983年と1984年はヨーロッパラリー選手権チャンピオン、ベルナール・ベガンがドライブし、フランス選手権で優勝を含め何度か表彰台に上がっている。

レギュレーションの過渡期にあたってしまったとはいえ、生産体制の遅れがBMW M1の活躍の場を狭めてしまったのは実に惜しい。当初の予定通り、グループ5のレースでポルシェ935やランチア・ベータモンテカルロと戦うことができれば面白くなったことだろう。

フェラーリ308GTB

ディーノに端を発する12気筒エンジンを搭載しない”ピッコロ”フェラーリ……当初は「12気筒エンジンを搭載しないモデルは”フェラーリ”ではない」ともされたが……で、3.0L V型8気筒DOHCエンジンをリヤミッドシップに搭載するスポーツカー。

1973年にデビューしたディーノ308GT4をベースに開発され、1975年にデビュー。1980年に燃料噴射をインジェクション化。1982年にエンジンを4バルブ化したQV(クワトロバルボーレ)に変更。最終的に1985年に後継の328にモデルチェンジするまで10年間生産された。

展示車両はインジェクション化される前の1979年モデルで、シャシーナンバーは30007J。1979年11月に香港のディーラーに販売されている記録が残っていた。

ちなみに価格は2250万円。20年前くらいまではフェラーリとしては”比較的”安価な部類だった印象だが、今やすっかりビンテージカーである。

フェラーリ308にあまりモータースポーツのイメージは無いが、ランチアがグループCのWSPC(世界スポーツプロトタイプカー選手権)でポルシェ956(と962C)に対抗するために開発したランチアLC2は、フェラーリ308のエンジンを2.6L(後に3.0L)ツインターボ化したものを搭載した。この流れはフィアットグループにおける、ディーノ246GTのV型6気筒エンジンをランチア・ストラトスに搭載したのと同様だ。

また、ラリーイメージのないフェラーリだが、パドヴァのフェラーリディーラー兼モータースポーツカンパニーのミケロットがグループ4仕様(1978年〜1983年)とグループB仕様(1982年〜1986年)を開発。プライベーターがヨーロッパのナショナル選手権で活躍しただけでなくWRCにもエントリーが見られる。

WRCには1978年のサンレモラリーにラファエレ・ピントのドライブで出場(リタイヤ)したほか、1981年のツール・ド・コルスではリタイヤしながらも、ジャン・クロード・アンドルエが5回のステージトップタイムを刻んでいる。

1982年はモンテカルロとツール・ド・コルスにジャン・クロード・アンドルエが出場し、ツール・ド・コルスでは殊勲の2位。サンレモラリーでは名門ジョリークラブが走らせるなど活躍している。

1983年は1982年と同じ3戦に顔を見せているが、ワークス系のグループBマシンの熟成も進み、プライベーターでは上位に食い込むのも難しい状況に。トピックとしては、サンレモラリーでビョルン・ワルデガルドがドライブしたことくらいか(リタイヤ)。

1984年と1985年はいずれもサンレモラリーのみエントリーが見られ、どちらもリタイヤという結果で終わっている。これがWRCにおけるフェラーリ308GTBの最後のリザルトとなったようだ。

グループ4時代からグループBへの過渡期には、オイルショックの影響もありWRCに参戦する純然たるワークスチームが減少。結果として、メーカーの委託を受けたセミワークスや現地ディーラーチーム、有力プライベーターが活躍する余地があった。

中には一見ラリーに向いていないようなクルマでもラリーカーに仕立て、時に表彰台に顔を出すほどの活躍を見せる。フェラーリ308GTBそんな時代に輝きを見せた、異端のラリーカーだったと言えるだろう。

RALLY CARS(ラリーカーズ) Vol.36 FORD ESCORT Mk1/Mk2

RALLY CARS(ラリーカーズ) Vol.36 FORD ESCORT Mk1/Mk2 GP Car Story(GPカーストーリー) Vol.26 Tyrell P34

GP Car Story(GPカーストーリー) Vol.26 Tyrell P34

オレさま烈伝 壱の巻

オレさま烈伝 壱の巻