【モーターファン・イラストレーテッド Vol.136より転載】

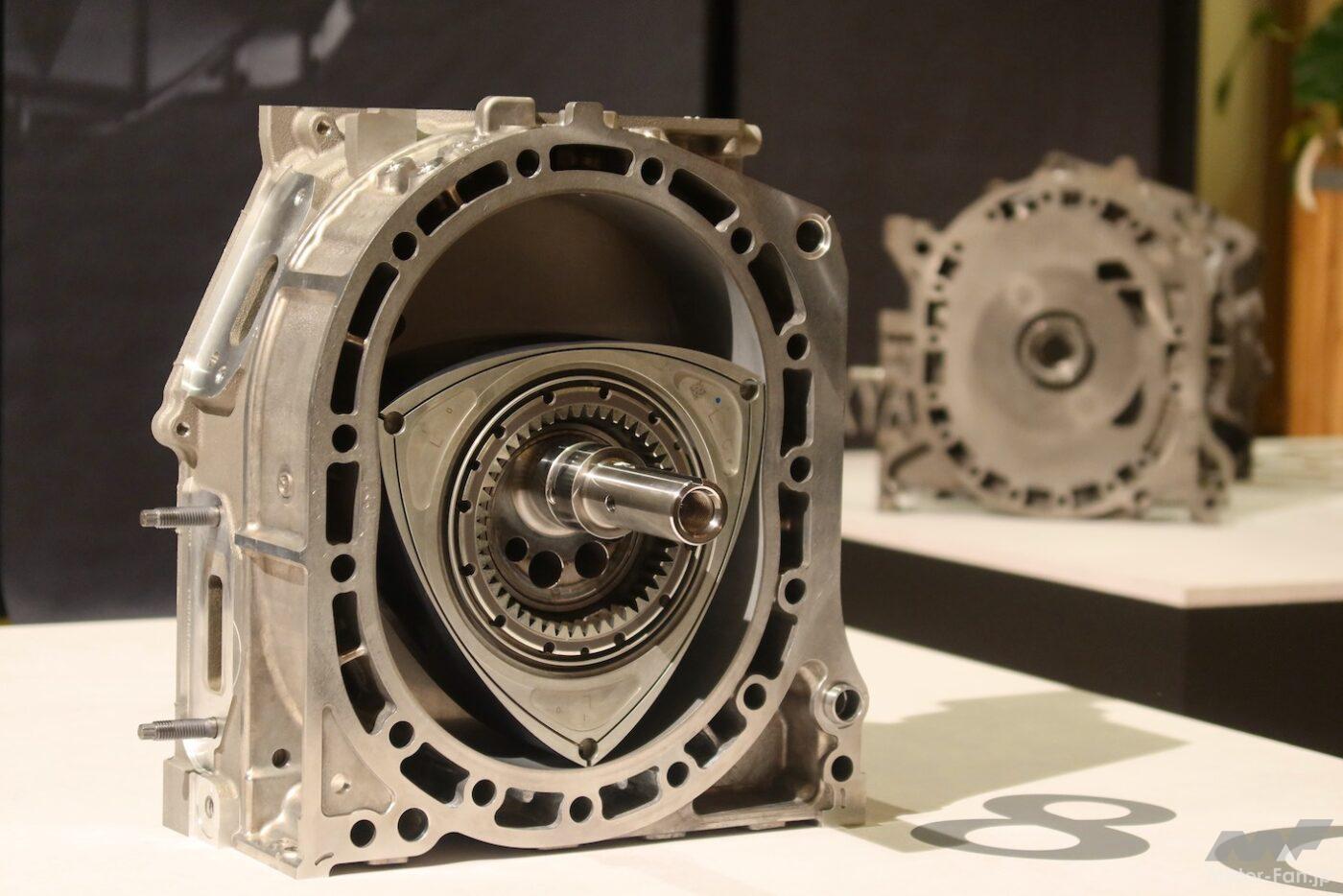

インタークーラーと呼ぶほうが日本では一般的だ。エンジン設計者諸氏はチャージクーラーと呼ぶことが多いようだ。「エンジンが吸い込む空気を冷やす」ための道具である。なぜ空気を冷やすのか。空気を構成している酸素、窒素、アルゴンは温度が高ければ振動が激しい。この状態では分子同士がぶつかり合い、同じ分子数でも容積が増える。逆に、冷やせば分子は大人しくなり、隣同士仲良く並ぶようになる。つまり密度が高くなる。ターボチャージャーで断熱圧縮された高温の空気をそのままエンジンに吸い込むと、圧縮行程で温度がさらに上がり、ノッキングを引き起こす原因になる。だから冷やして密度を高め、充てん効率を高める。そのためにインタークーラーが使われる。

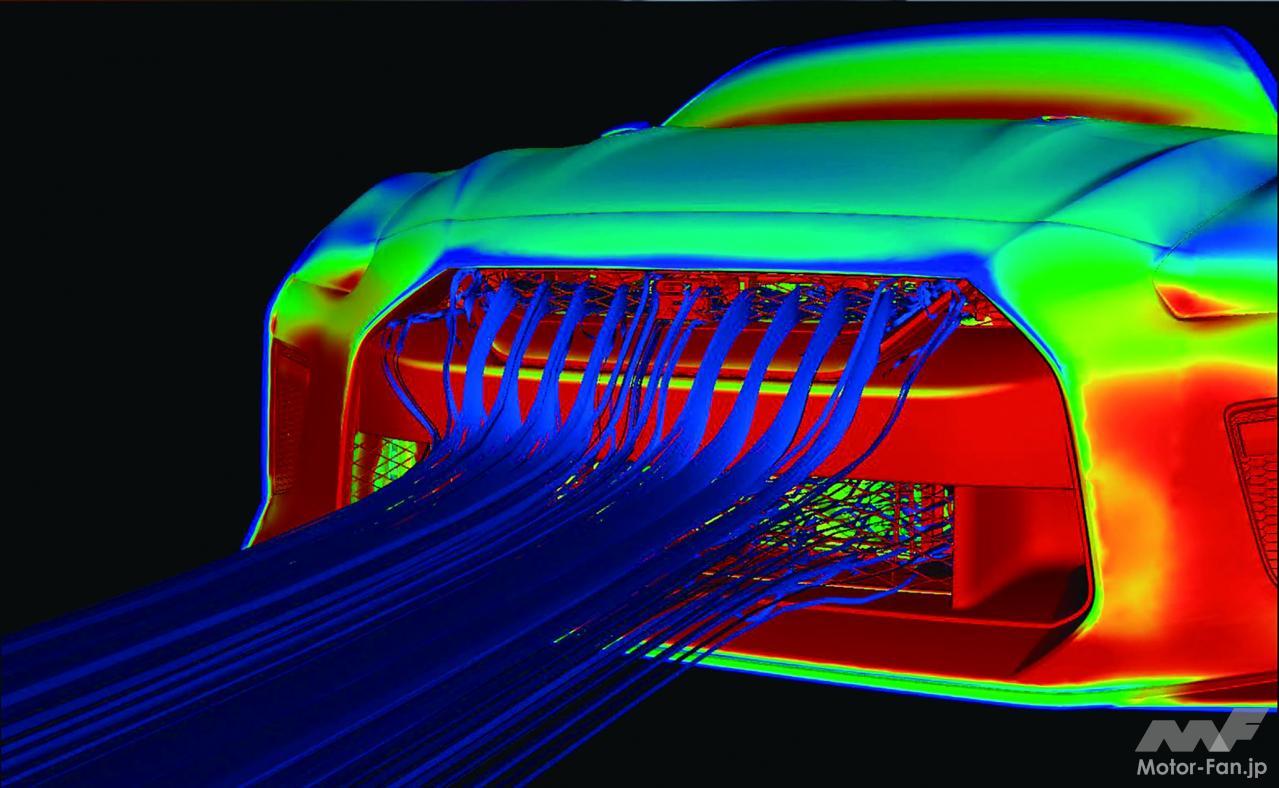

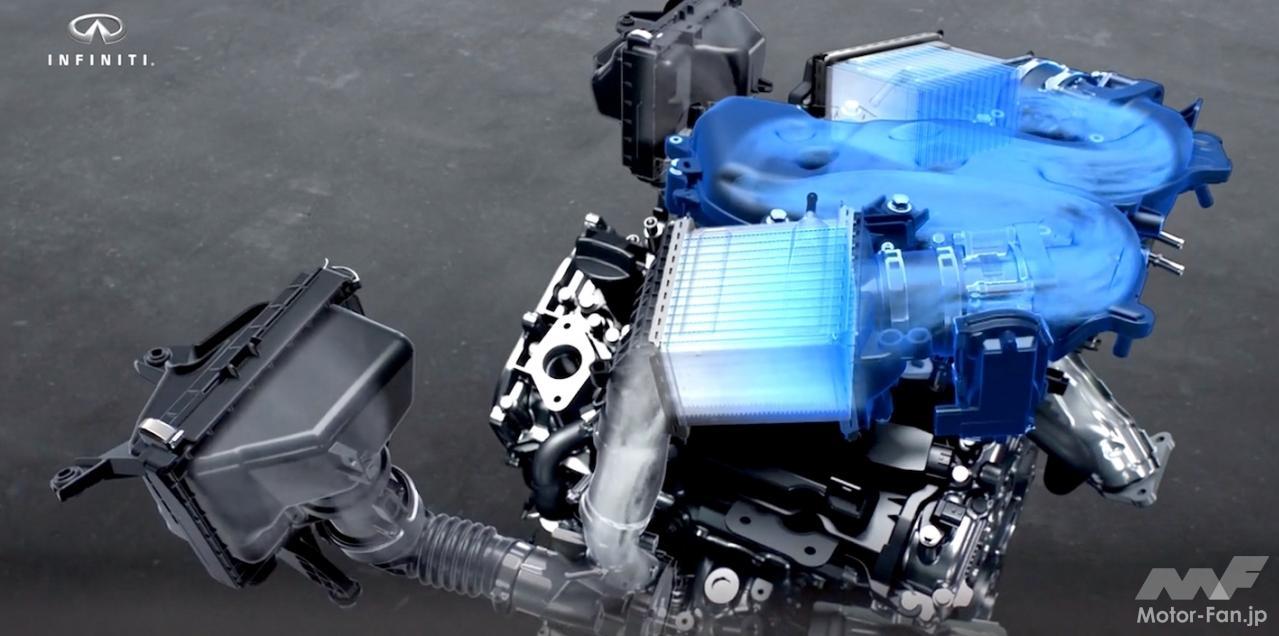

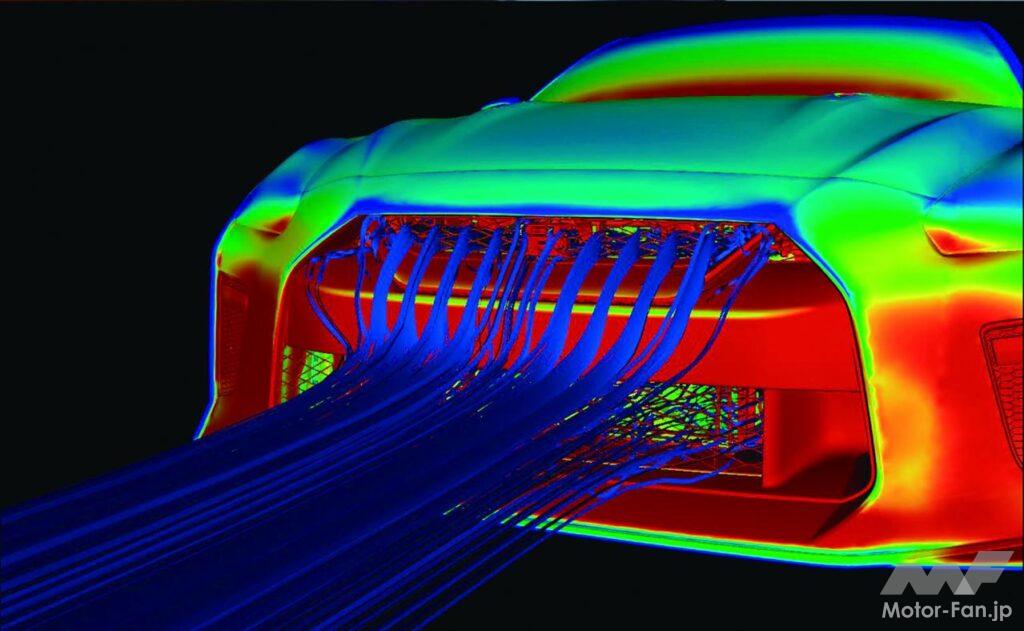

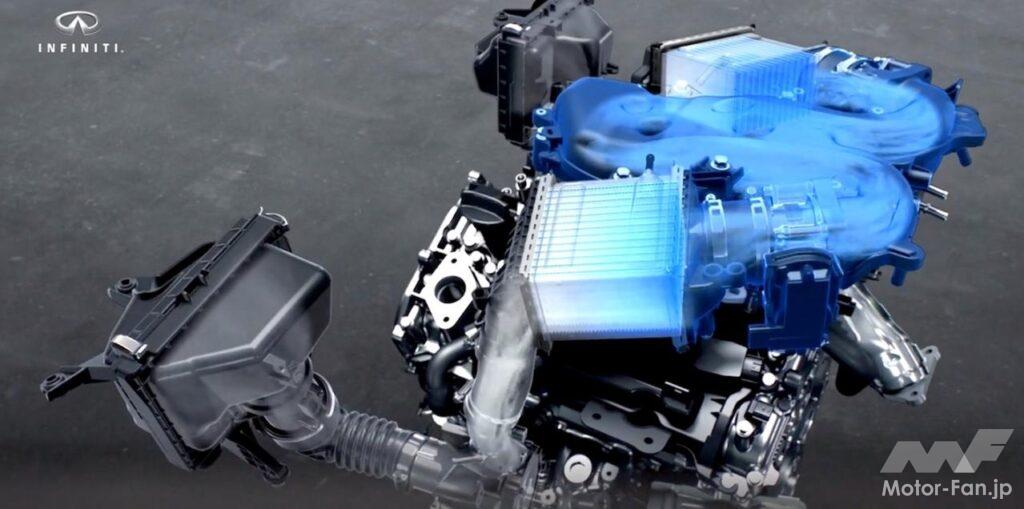

ただし、走行中のクルマにとってインタークーラーは走行抵抗を増やす装備であり、置き場所や設計の工夫が必要だ。水冷インタークーラーが登場した理由はレイアウトの自由度にある。熱交換器の分野進歩が著しい。

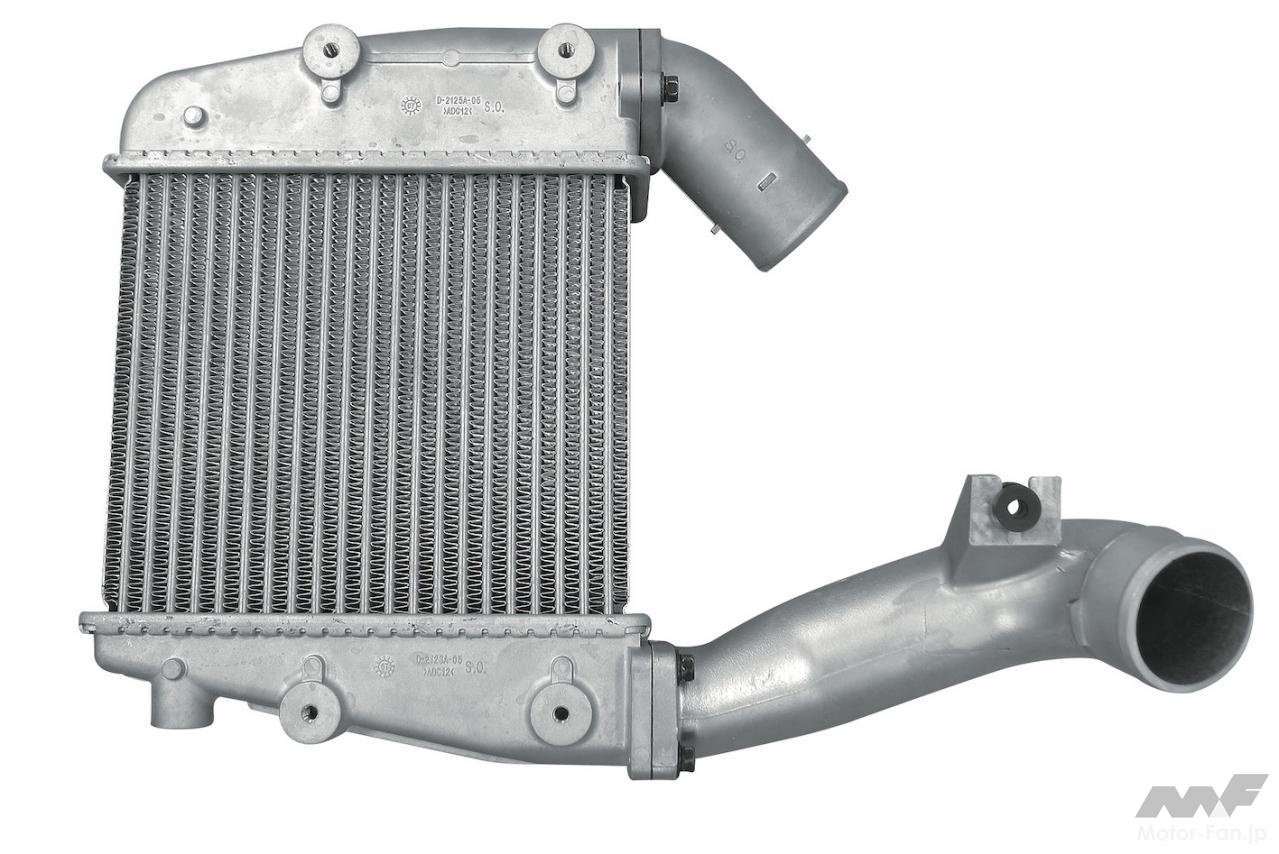

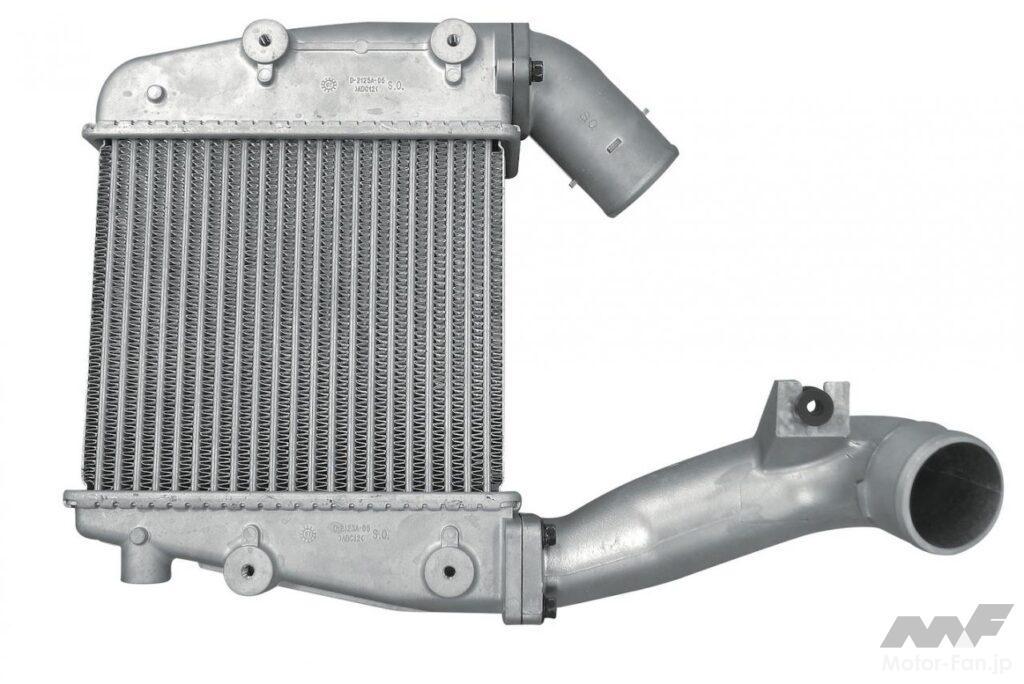

空冷式チャージエアクーラー(インタークーラー)の例

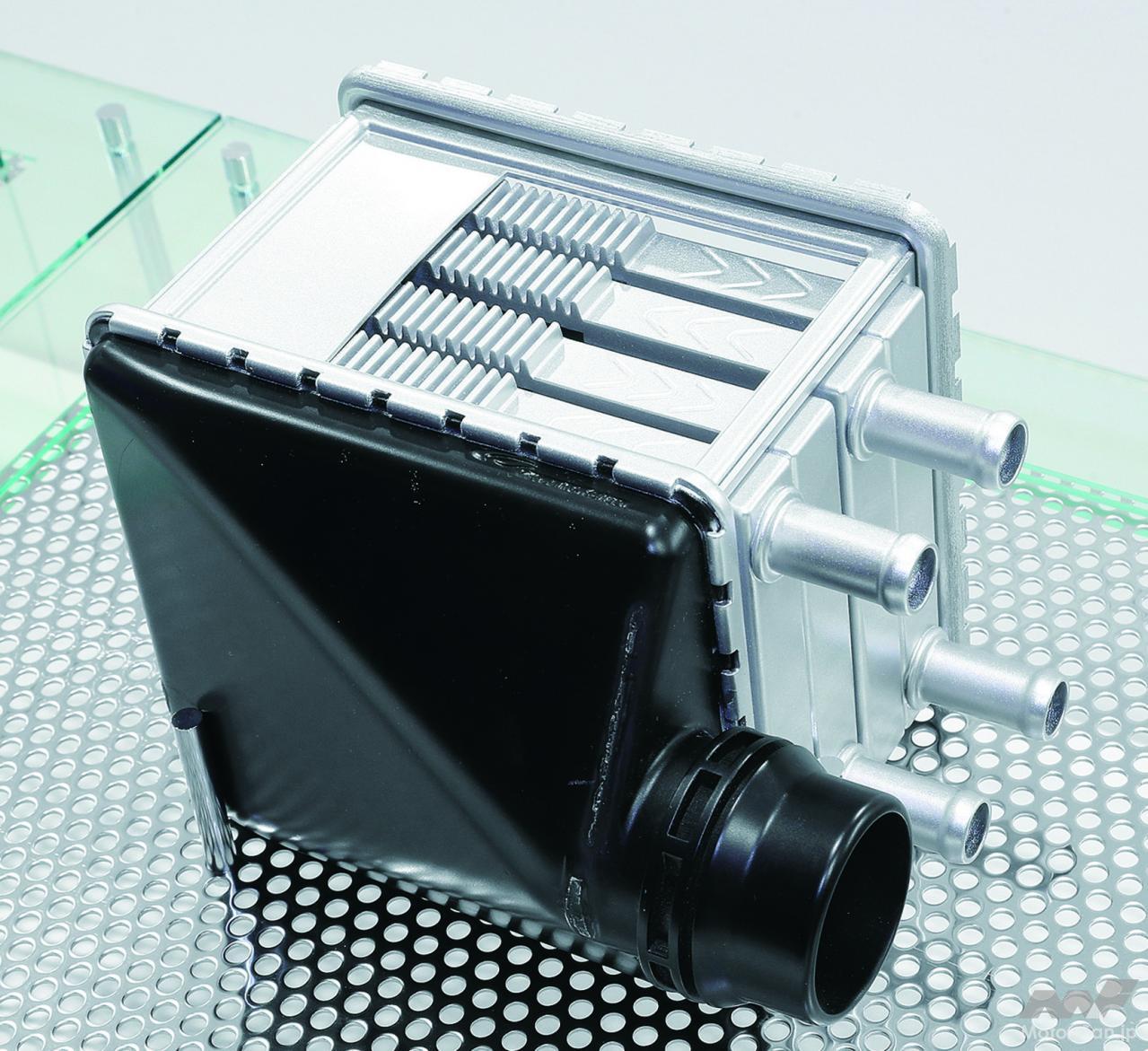

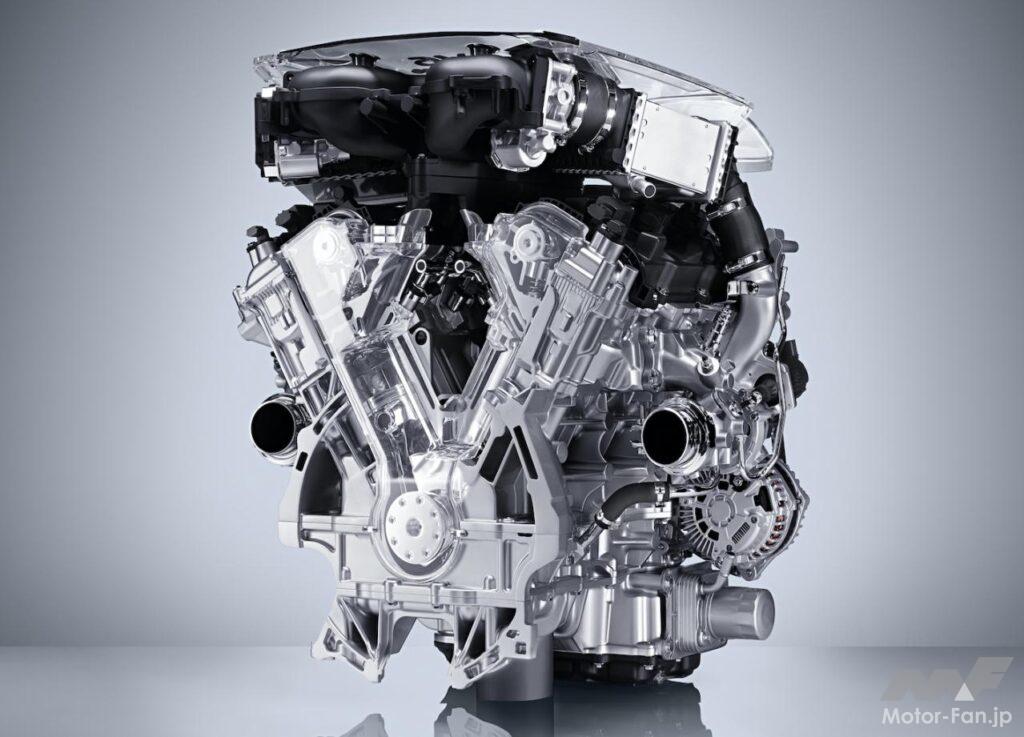

水冷式チャージエアクーラー(インタークーラー)の例

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)