モーターファン・イラストレーテッド vol.178「よくわかるバッテリー」より一部転載

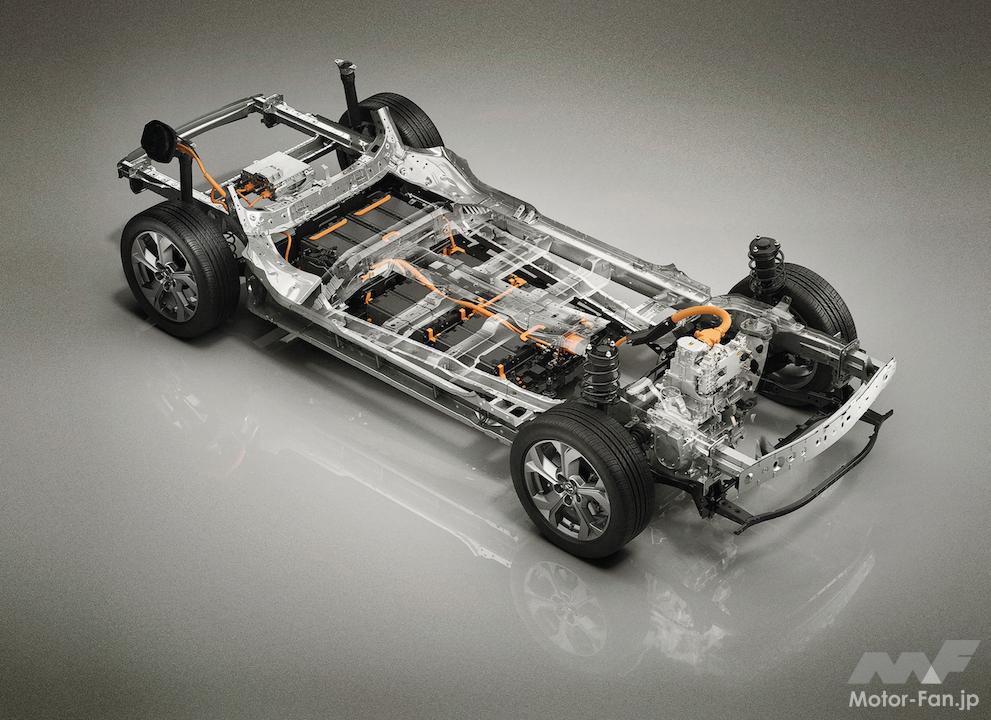

マツダ初の量産電気自動車、MX-30 EV MODELはCセグメントに属するSUVの体格だ。搭載するリチウムイオンバッテリーの総電力量は35.5kWhで、偶然にも、ひとまわり小さいHonda eと同じ。Bセグメントのプジョーe-208が50kWhであることを考えると、控え目な数字だ。マツダはライフサイクルアセスメント(LCA)の観点からこの数字に落ち着いたと説明する。MAZDA 3のディーゼルエンジン搭載車が(欧州で)16万km走ったときに排出するCO2排出量と同等になる容量が35.5kWhというわけだ。WLTCモード一充電走行距離は256kmとなっており、商品性とLCAのバランスは取れているとの判断である。

床下でボディと結合するバッテリーケースには、モジュールが16個収まる。1モジュールにつき角型セルが12個入っている。総電圧は355Vだ。セルの総数は192個なので、総電圧との関係から並列で使っていることが知れる。モジュール内のセルを12個直列にし、それを8個束ねて1セットにするのではなく、モジュール内で並列に組んでいるのが特徴。

「全体をコンパクトにしたい。高さも抑えたい。となると、ケーブルやバスバーは少ないほうがいい。全体の数や長さが少なくなる計算をして」モジュール内で並列にすることにした。「微々たるものですが、小さな努力を積み上げた」(電駆・PT制御部品開発部の片山吉宣氏)のが、MX-30 EVのバッテリーパックだ。

冷却は、極端にいえば強制的な冷却システムを設けない自然空冷という選択肢もある。MX-30 EVでは、仕向地や使われ方を想定して検討した結果、強力な冷却システムを採用することにした。これには、2012年にリース販売したデミオEVで得た知見も生かしている。デミオEVはエアコンの冷却風を取り入れる冷却方式だった。夏場は温度の影響で出力が出なくなる弱点があったことも、MX-30で強力な冷却システムを選択する動機になったという。初期のモデルは「見るも無惨」な大きさと重さになってしまったため、何度もやり直して全体最適を行ない、現在の洗練された形にたどり着いた。軽く、コンパクトなバッテリーパックの実現には、生産技術面の協力も欠かせなかった。

「過去に作ったEVの研究車やデミオEVの知見を積み上げてモデルを作って検証しました。軽量であるとか、高さを低くできる意味も含めて冷媒冷却方式が有利です」(パワートレイン開発本部の室谷満幸氏)

バッテリーモジュールの下に薄型の冷媒チューブが接触して熱交換を行なう冷却システムを構築した。温度センサーによってバッテリー温度を監視しながら、膨張弁で冷媒流量と圧力をコントロールする仕組みだ。

「冷媒を並列で流しています。効率的に、最短距離で、かつ圧力損失を最低にする考えです。モジュールの熱交換面は金属です。電池モジュールと冷媒チューブは直接接触しており、接触率を上げるために荷重のバランスを考えた設計をしています。電池の使われ方と冷却のされ方はモデル化し、電池の状態を監視しつつ、ECUが最適な温度を保つように冷媒の流れをコントロールします。温度の監視については推定の技術を入れています」(電駆・PT制御部品開発部の山田秀樹氏)

コンパクト化に対して妥協なく取り組んだのと同様、SOCの上限と下限の「グレーなマージン」を排除することにも取り組んだ。外乱因子も考慮したうえで状態推定の正確度を上げ、自信をもって使い切れる状態にしたという。