「我々はこれを“ランブルノイズ”と呼んでいます。一般にギヤトレーンで発生するノイズには、ワインノイズやラトルノイズのように、擬音表現を基とする呼称が用いられるのですが、じつはスプラインで発生するこのノイズには、まだ(業界で通用する)共通の呼び名がありません。ノイズとして意識されるようになって日が浅く、当てはまる擬音すら定まっていないためです」(牧田氏)

ギヤトレーンの設計開発用途に特化したCAEツール、SMTのMASTAにまもなく新たな機能が追加される。これは従来のバージョン13.0から13.1へのアップデートにともなうもので、そこで目玉といえるのが、スプライン嵌合部で発生する音振現象、“ランブルノイズ”の解析だ。聞き慣れない名だが、それもそのはず。牧田氏が説明するように、このノイズの呼称はSMTによるもので、まだ一般的な呼び名が存在していないのである。

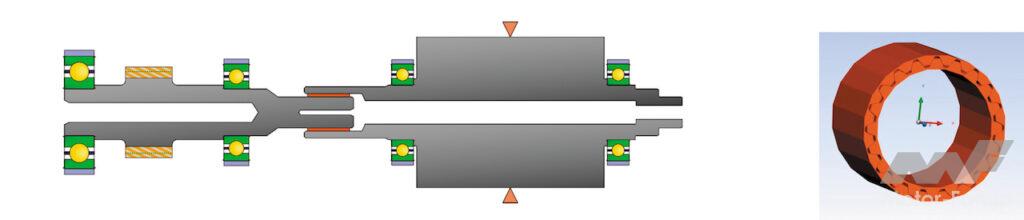

このランブルノイズなる音振現象が“ノイズ”として認識されるようになったのは、自動車のパワートレーンにおいて電動化が進んだ近年のこと。おもに問題となっているのは駆動用モーターの出力軸に設けられるスプライン嵌合部だ。

モーターの出力軸と、その先のシャフトやギヤなどとの接続にはスプラインで嵌合する構造が用いられる。この構造はエンジン車のドライブトレーンにおいても共通してみられるが、モーターのそれは、継手を用いず“直結”で接続される。そこで問題となるのがランブルノイズだ。

「自動車メーカーでもその存在は認識していたようですが、詳細な発生メカニズムの究明や解析方法となると、手付かずに近い状態でした。我々がランブルノイズという呼称を公の場で提唱するようになったのは、2023年1月、SMT Ltd.とヒョンデの共同でSAEに発表した論文からです。この論文はランブルノイズとその発生源であるスプライン部をモデルベースで解析する手法を示したものでした」(牧田氏)

SMTがランブルノイズとして定義する音振現象は、「スプライン部の回転アンバランスに起因するノイズ」として知られているもので、ベアリングのガタ、シャフト・ローターのアンバランス、モーターの不平衡磁気吸引力、そしてスプラインのピッチ誤差(いわば“歯並び”の悪さ)と、ベアリングのラジアル配置誤差(二つの軸の芯ずれにつながる)という5つの要素がおもな原因とされるが、SMTでは後者二つに重点を置くかたちでモデル化。これらはそれぞれ単独ではさほど問題にはならないが、両者が組み合わされると相互的な作用により、ノイズにつながる大きな加振力を生み出す。

※PE:ピッチエラー(ピッチ誤差)/SE:シャフトエラー(二軸間の芯ずれ)

SMTではこうした研究などを通して、ランブルノイズの発生において、スプラインのピッチ誤差と、ラジアル方向の配置誤差(芯ずれ)の二つが支配的となっていることを見出し、モデルを用いて解析する手法を確立することに成功。これが最新版のMASTAに実装されるというわけだが、論文発表されたばかりの研究成果をわずか1年あまりで製品化という点もさることながら、やはり驚くべきは解析の速さである。

取材時の“実演”で用いられたピッチ誤差の条件を示すグラフ。誤差が正弦波状に並ぶ一般的なパターンだ。ピッチ誤差(PE)50μmは、プラス側とマイナス側の最大値の差。それぞれの誤差を個別に任意設定することも可能だ。

PEとSEの有無を組み合わせた4条件をDRIVAと呼ばれる動解析機能で解いたもの。PEとSEの両方がある条件において、軸のラジアル方向に働く力(X)が高トルク領域で大きく変動している。これがランブルノイズの加振源だ。

右上と同様のDRIVAによる動解析の結果だが、右上の5000rpmに対しこちらは10000rpmと、より高回転の条件で解析したもの。計算負荷が大幅に増加するため、0.2秒分だけ解いた結果をグラフ化している(解析時間は数十秒ほど)。

高速フーリエ変換(FFT)を用いて、左の動解析の結果を、横軸に周波数を置くグラフで表したもの。10000rpmの高回転では、ピッチ誤差のみでも大きな加振力をともなう部分(170Hz付近)が存在することがわかる。

同席していたケビン・チャン氏に解析作業を実際に披露していただいたのだが、処理負荷の“軽い”準静解析であれば、ほんの数秒程度で解析が完了する。この時扱ったのは20秒ほどの現象で、さらに複雑な条件を高精度な動解析で解けば数時間以上掛かる場合もあるというものの、同氏が用いていたのはラップトップPC、しかもスタンドアロンの状態。もちろん、CAEツールとしては革命的なまでに扱いやすく、モデルの作成も驚くほど迅速という点は従来通りだ。ランブルノイズのモデルベース解析が“吊るし”で即可能というツールは、現段階においておそらくMASTAが唯一である。

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の1枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/c2662bc380d5f6f2a6e3406ebfbed93d-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の2枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/1f8656f36545ca69e9e3a390448b633e-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の3枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/a0308b0cb6a0d7259618649833baf664-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の4枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/3185c3fb9898a74774920bbb0caf6536-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の5枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/9401a30a9d87d1c6afcf3e6a0c425c39-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の6枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/4-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の7枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/5-150x150.jpg)

![「What’s Rumble Noise? ランブルノイズを解決せよ[SMT:MASTA13の新機能]」の8枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2024/05/6-150x150.jpg)