ホンダCRF250L……621500円

劇的な変貌を遂げた第二世代

2021年春に神奈川県のオフロードコースと周辺の一般道で、現行=第二世代のCRF250L/<s>を初めて体験した日のことは、今でも鮮明に覚えている。2輪の世界にはいろいろな仕様変更が存在するものの、抜本的な改革や路線の変更を行わずに(もっともホンダの姿勢はフルモデルチェンジで、第二世代のCRF250L/<s>は数多くのパーツの見直しを行っていたのだが、エンジンとシャシーの基本構成は初代と同様だった)、あそこまで劇的な変貌を遂げた事例は、相当に貴重なんじゃないだろうか。そしてその変貌に、僕は感心を通り越し、感動してしまったのだ。

さて、初っ端から情緒的な話をしてしまったが、そもそも2012~2020年に販売された初代CRF250Lに、僕はあまり好感を抱いていなかった。その主な理由は車体の硬さと太さ、エンジンのモッサリ感で、全世界で約13万台が売れたモデルにこんなことを言うのは何だけれど、見た目と車名がCRFでも、ツルシ状態ではオフロードテイストが希薄な初代が、僕にはどうにもピンと来なかったのである。

ところが第二世代のCRF250Lは、見た目と車名だけではなく乗り味も、ちゃんとCRFだったのだ。まずは前後ホイールトラベルが260mmで、シート高が880mmの<s>の印象を記すと、車体が柔軟にしてスリムで、エンジンのレスポンスが非常に良好なこのモデルは、モトクロッサーのCRF250Rに通じる感覚でコースをガンガン攻められるし、ジャンプもある程度までなら飛べる。と言うより、オフロードの腕前が万年初級~中級の僕にとっては、パワフルでシャープなCRF250Rより、このモデルのほうが気持ちよく走れた気がしないでもない。いずれにしても<s>を体験することで、僕の溜飲はイッキに下がることとなった。

ではもう1台の第二世代、前後ホイールトラベルが235/230mmで、シート高が830mmのスタンダードはどうだったかと言うと、こちらの印象もなかなか良好。2017年から初代に追加されたType LDが、ローダウン仕様にありがちな居心地の悪さを感じることがあったのに対して、第二世代の実質的なローダウン仕様となるスタンダードの乗り味は至ってナチュラルで、どんな場面も快適。もちろん、悪路走破性は<s>に及ばないけれど、オフロードが苦手かと言うとそんなことはない。そういった資質を実感した僕は、途中から追加するのと最初から準備するのでは、やっぱり出来は変わって来るのだなあ……と感じたのだ。

どちらが自分に向いているのか?

2台の位置づけが初代とは異なっているので、読者の中にはちょっと混乱する人がいるかもしれないが、車体の姿勢変化が少な目で車高が低いスタンダードはオンロード指向で小柄なライダー向き、サスストロークが豊富で車高が高い<s>はオフロード重視にして大柄なライダー向きというのが、第二世代のCRF250L/<s>に対する一般的な見解である。かく言う僕もそう感じていて、身長182cm・体重74kgで、年に数回ほどオフロード走行に出かける自分には、以前は<s>が向いていると思っていた。

でも最近は、スタンダードに興味津々なのである。と言うのも、セロー250を所有する友人Eからの誘いを受け、1年ほど前からSL230を駆って月1ペースで林道ツーリングに出かけるようになった僕は、低い車高と低いシートのありがたさを実感する機会が増えているのだ。もっともその背景には、Eが設定するルートがムチャクチャ過酷という事情があるのだが、二輪二足でなくては通過できない状況に頻繁に遭遇することを考えると、おそらく今の自分にとっては、<s>の美点は宝の持ち腐れになるだろう。

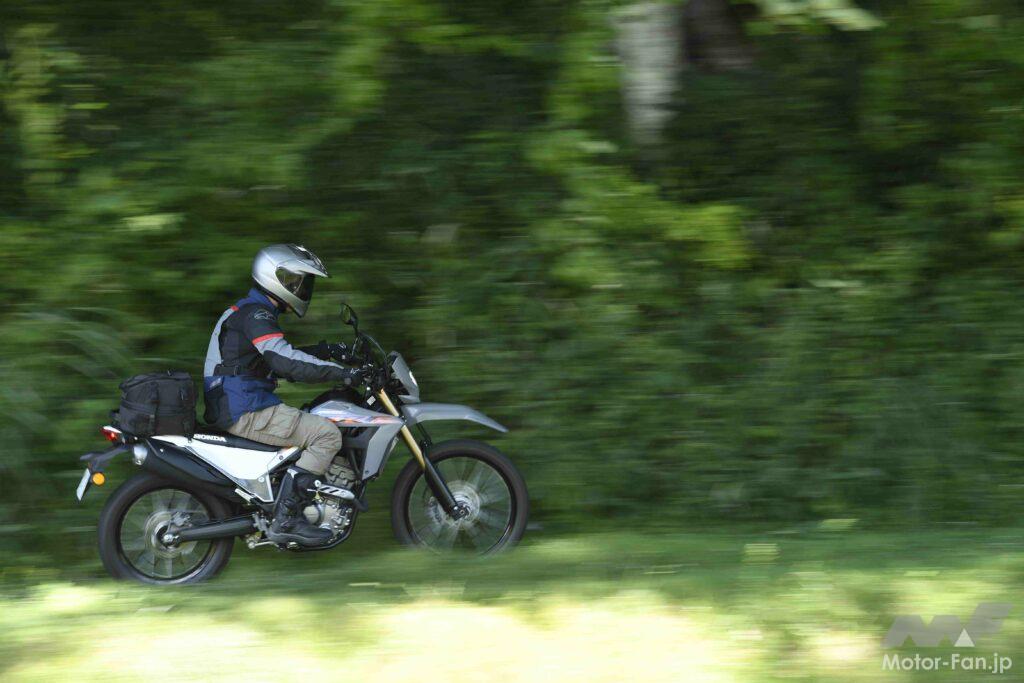

そういった事情を踏まえて、今回の1000kmガチ試乗では、ヤレが進んだSL230(1997年式で、現在のオドメーターは約7万5000km)の後継車になるのかも?という意識を持って、CRF250Lのスタンダードをじっくり乗り込んでみることにした。以下に記すのは、撮影を兼ねた約450kmのツーリングと日常の足として使っての印象である。

<s>よりもスタンダードのほうが万能車

久しぶりに試乗したCRF250Lで、改めて感心したのはエンジンの元気のよさ。前述したように初代にはモッサリした印象を抱き、同系の水冷単気筒を搭載するCBR250RやCB250R、レブル250、CL250でも、そこはかとない物足りなさを感じた僕だが、吸排気系や点火系、カムシャフトなどを専用設計した第二世代のCRF250Lのエンジンは、トルクフルでパンチが利いていて、自然に気分が高揚する。

続いて感心したのはハンドリング。既存の250ccトレール車の基準で言うなら、141kgという装備重量は決して軽くはないものの(ただし、初代よりは数kg軽くなっている)、荷重配分や重心位置、前後サスペンションなどの設定が絶妙なのだろう、第二世代の乗り味はヒラヒラ軽快で、重さを感じる場面はほとんど無い。余談だが、2か月ほど前に他媒体の仕事で同系エンジンを搭載するCL250に試乗した際に、ハンドリングが軽快……と僕は思ったのだけれど、その前にCRF250Lを体験していたら、むしろ安定志向という印象を抱いた気がする(CL250の装備重量は172kgで、ホイールべースはCRF250Lより35/40mm長い1485mm)。

もちろん、エンジンとハンドリングの印象は<s>も同様なのだが、改めて振り返ると、市街地やワインディングロードでは車格の大きさ、シートの高さや前後サスストロークの長さのせいで、<s>は緊張を強いられる場面があった。一方のスタンダードは、ちょっと背が高いオンロードバイク?的な感触で、あらゆる状況をスイスイ走って行ける。言うまでもなく、乗り降りやUターンはスタンダードのほうが格段に気軽だ。そのあたりを考えると、一般的な基準で万能車という見方をするなら、スタンダードは<s>を上回る資質を備えている、と言っていいのかもしれない。

そんなわけでCRF250Lのスタンダードに好感を抱き、今の自分には<s>ではなくてこっちかな、と感じた僕だが、後に友人Eとの林道ツーリングにこの車両を使ってみたところ、意外な事態に直面することとなった。その模様は、近日中に掲載予定の第2回目で紹介したい。

主要諸元

車名:CRF250L

型式:8BK-MD47

全長×全幅×全高:2210mm×900mm×1165mm

軸間距離:1440mm

最低地上高:245mm

シート高:830mm

キャスター/トレール:27.5°/109mm

エンジン形式:水冷4ストローク単気筒

弁形式:DOHC4バルブ

総排気量:249cc

内径×行程:76.0mm×55.0mm

圧縮比:10.7

最高出力:18kW(24PS)/9000rpm

最大トルク:23N・m(2.3kgf・m)/6500rpm

始動方式:セルフスターター

点火方式:フルトランジスタ

潤滑方式:ウェットサンプ

燃料供給方式:フューエルインジェクション

トランスミッション形式:常時噛合式6段リターン

クラッチ形式:湿式多板コイルフラムスプリング

ギヤ・レシオ

1速:3.538

2速:2.250

3速:1.650

4速:1.346

5速:1.115

6速:0.925

1・2次減速比:2.807・2.857

フレーム形式:セミダブルクレードル

懸架方式前:テレスコピック倒立式φ43mm

懸架方式後:リンク式モノショック

タイヤサイズ前:80/100-21

タイヤサイズ後:120/80-18

ブレーキ形式前:油圧式シングルディス

ブレーキ形式後:油圧式シングルディスク

車両重量:141kg

使用燃料:無鉛レギュラーガソリン

燃料タンク容量:7.8L

乗車定員:2名

燃料消費率国交省届出値:47.5km/L(2名乗車時)

燃料消費率WMTCモード値・クラス2-2:33.7km/L(1名乗車時)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)