目次

Jaguar C-Type & D-Type Continuation

コンティニュエーションが空前のブームに

コンティニュエーション──日本語に訳すと継続という意味だが、自動車においては、一般的に外観だけでなく、中身、機械までもオリジナルと寸分違わず再現された上で、メーカーや製作者などから然るべきお墨付きを得たクルマのことを指す。

近年、イギリスの自動車メーカーを中心に、クラシック部門などで自身のヘリテージのコンティニュエーションを造ることがブームになっているが、そのきっかけを作ったのがジャガー・クラシックだ。彼らは予定した18台中12台しか造られなかったEタイプ・ライトウエイトを2014年に6台復刻したのを皮切りにXKSS、Dタイプ、Cタイプの製造を次々に行っている。

実際、メーカーがヘリテージを復刻、製造することに否定的な意見は多い。個人的にも率先して自らの歴史(例え本来生産する予定であっても、造られなかった……という悲運もまた歴史のひとつなのだ)を書き換える行為には違和感を覚える。

しかしその一方でまた、市井のスペシャリスト任せとなっていた技術、知識、パーツの保護と供給をメーカー自身が積極的に取り組む姿勢は評価したい。そのための“きっかけ”として、1台丸ごと新造することでノウハウを吸収するのだという彼らの主張もわからなくはない。

富士スピードウェイ・ショートコースで行われた試乗会

さる5月末日、ジャガー・クラシックはプロモーションのために日本に持ち込んだCタイプ、Dタイプ・コンティニュエーションの試乗会を富士スピードウェイ・ショートコースで行った。

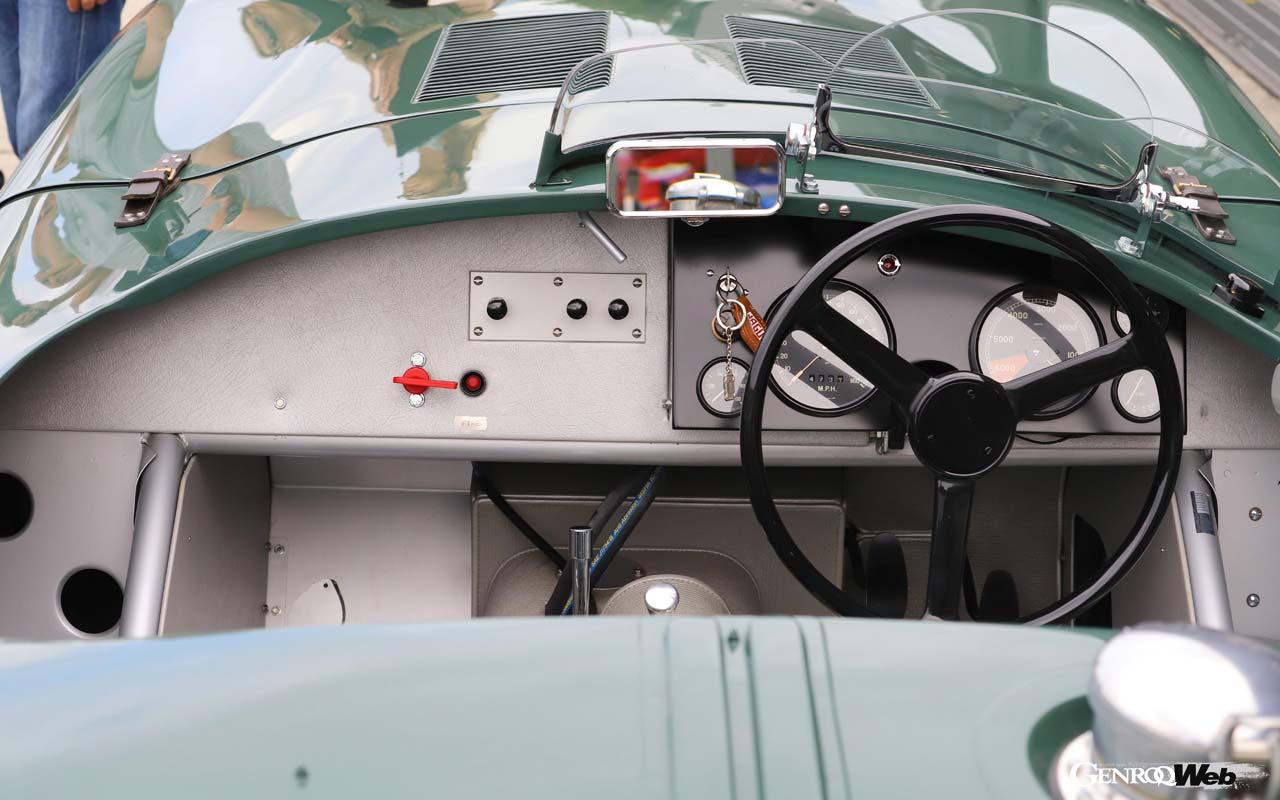

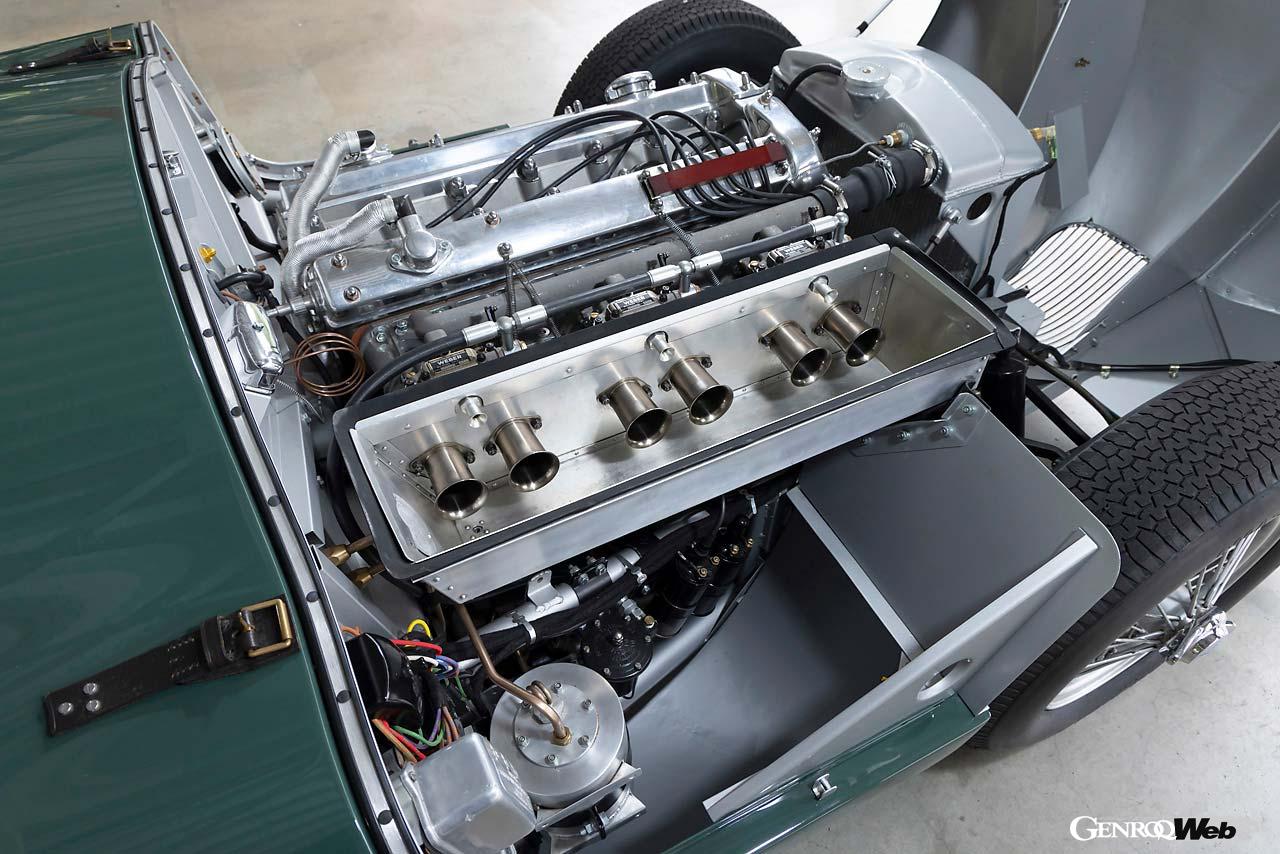

ジャガーCタイプは、ウィリアムズ・ヘインズの元、新開発のチューブラーフレームにXK120譲りの3.4リッター直6DOHC“XKユニット”を搭載。ブリストル・エアクラフトのエンジニアだったマルコム・セイヤーの手によるボディを纏ったXK120C(程なくCタイプの愛称が定着する)として1951年に登場すると、早速ル・マン24時間で優勝。1953年には4輪をダンロップ製ディスクブレーキに変更した画期的な改良型で再びル・マンを制することになる。今回持ち込まれたCタイプはこの時の優勝車“XKC051”をモチーフにしたものだという。

4点式シートベルト、自動消火装置、安全タンクを装備

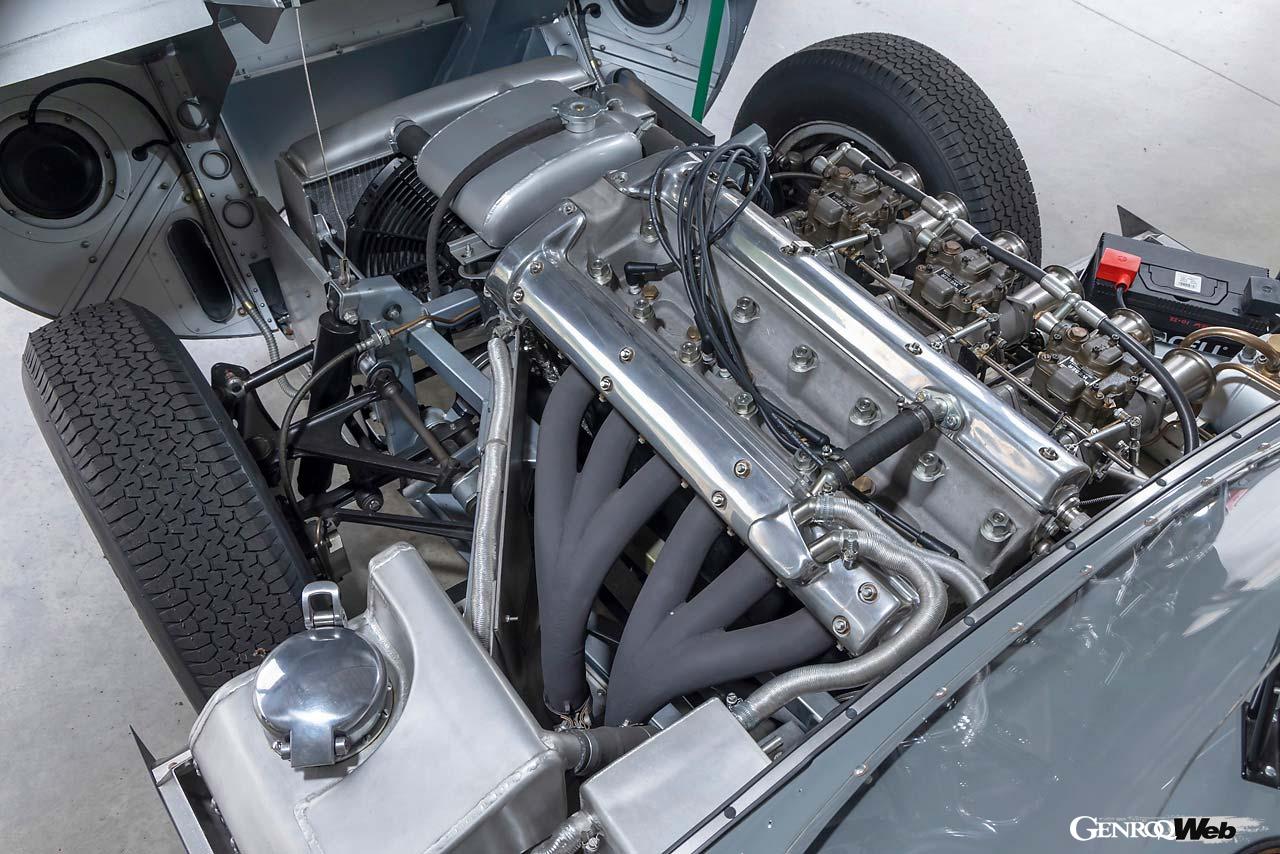

一方DタイプはCタイプの後継として1954年に登場。航空機的な技術を応用した革新的なマグネシウム合金製のセンターモノコックを持つシャシー、そしてセイヤーの手による垂直尾翼のようなフィンの付いた空力的なボディでレーシングカーのデザインに革命をもたらした。そして1955年から57年までル・マンで3連覇を飾り、ジャガーに黄金時代をもたらしたのである。

Dタイプ・コンティニュエーションには1955年の“ショートノーズ”と翌年の“ロングノーズ”、2種類のボディが用意されているが、今回のDタイプは1956年仕様のロングノーズでモチーフにした特定の個体はないという。

両車とも細部まで非常によくオリジナルを再現しているが、耐久性を考慮し外板のアルミパネルが若干厚くなっていること、FIAのホモロゲを取得するために4点式シートベルト、自動消火装置、安全タンクを装備しているのがオリジナルと異なる点だ。

気負わない“新車感覚”こそ存在意義

実際に運転してみると、ラック・アンド・ピニオンといえども鷹揚なフィールの大径ステアリングを腕っぷしコントロールしつつ、コーナーで積極的にアクセルペダルを踏むことでバイアス構造のダンロップ・レーシングを滑らせて向きを変える1950年代FRスポーツカーの典型的なドライビング・スタイルを要求するCタイプは、思っていた以上に速い。また40口径のトリプル・ウェーバーを組み合わせた3.4リッターユニットはとてもトルキーで扱いやすく、当時としては頭抜けたマシンであったことが容易に想像できた。

対するDタイプは、同じくアクセルを踏んで曲げるタイプではあるのだが、マスが車体中央に集中しているため動きが俊敏で小さく、まるでミッドシップのレーシングカーを運転しているように良く曲がる。その分、ラフなアクセル、ブレーキ・ワークでテールが流れやすいのだが、収束も早いため、非常にコントロールしやすい。また45口径のトリプル・ウェーバーがつくビッグバルブの3.4リッターユニットは吹け上がり、パワー、トルク共に絶品であった。

もしこれが1953年の“XKC051”と、1956年の“XKD501”という、本物のル・マン・ウィナーカーだったら、これほどまで走り込むことも、同時に乗り比べることも世間が許さなかったはずだ。そういう意味でも、この気負わない“新車感覚”こそが、コンティニュエーションカーの存在意義であり、正しい楽しみ方なのかもしれない。

REPORT/藤原よしお(Yoshio FUJIWARA)

PHOTO/ジャガー・ランドローバー・ジャパン

MAGAZINE/GENROQ 2023年8月号

【問い合わせ】

ジャガーコール

TEL 0120-050-689

https://www.jaguar.co.jp