初代レガシィRSを振り返る

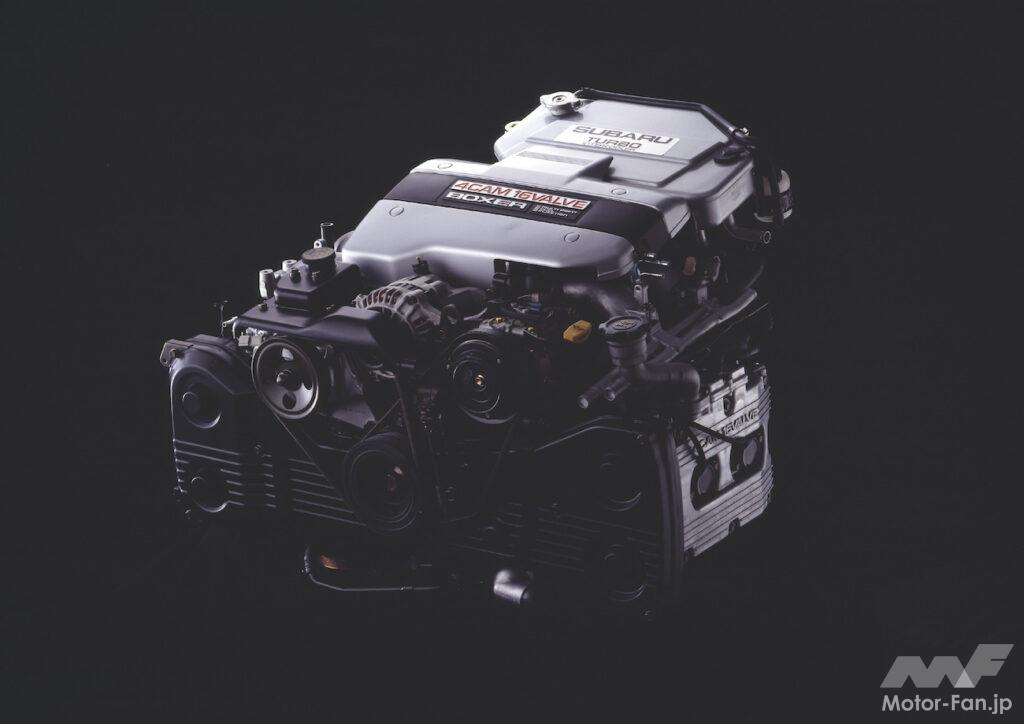

初代レガシィは、スバルが社運を賭けて開発した新時代のドライバーズカーだった。そのトップグレードとして設定されたのがRSで、エンジンはレガシィと共に新規開発されたEJ20型2.0L水平対向4気筒DOHC16バルブインタークーラーターボを搭載。フルタイムAWDと組み合わされ、全面刷新されたシャシーと足回りにより優れた運動性を発揮した。

その高性能をアピールする場として10万km速度記録に挑戦し、記録達成が1989年のレガシィデビューに華を添えたのはこれまで幾度となく語られている。

さらにデビュー翌年の1990年からはプロドライブとのジョイントでWRCにもワークス参戦。苦難の末、1993年にレガシィRSはスバルにWRC初勝利をもたらしたのだった。

初代レガシィのツーリングワゴンがヒットしたのはRSのエンジンをATにもマッチングさせたEJ20ターボを搭載し、ハイパワーワゴンと言うジャンルを切り拓いたGTの存在が大きい。

さらに、レガシィRSで熟成した基本コンポーネンツをより小さく軽量なボディに搭載したインプレッサWRXがWRCにおいて活躍できたのも、レガシィRSでの蓄積があってこそ。

そう考えるとレガシィRSはその存在感以上に、その後のスバルの躍進に繋がる礎を築いたクルマと言えるだろう。

28年間乗り続ける初めて購入したクルマ

今回取材に応じてくれた青木さんのレガシィRSは、青木さんが21歳の時に初めて購入したクルマで、以来、28年間所有しているという。

青木さんは若かりし頃にNHK BSで放映していた番組でWRCに夢中になり、特にランチア・デルタが好きだったそうだ。その後、いよいよ自分のクルマを購入する際に、家のクルマがレオーネだったことからスバル車を選択。スバルがWRCのマニュファクチャラーズタイトルを獲得したことからインプレッサWRXを考えたものの、当時はまだ高かったためレガシィRSに落ち着いた。

ジムカーナ地区戦参戦車

まるでターマックラリーのテストカーかレッキ車のような雰囲気を漂わせる青木さんのレガシィRSだが、それもそのはず。一時期はこのクルマでジムカーナに参戦しており、JAFの地区戦(※)まで進んだそうだ。現在も走行会などに参加しており、ターマック仕様のセッティングとなっている。

※JAF公認競技で、県戦(都道府県)→地区戦(東日本や近畿、中国などの地方選手権)→全日本とエリアが拡大し、競技レベルも上がっていく。

そのためか、18インチというクルマの時代を考えればかなりの大径ホイールを履かせており、ローダウンと相まって迫力のあるルックスになっている。取材時は225幅のタイヤだったが、フェンダー叩き出しにより9J×17インチホイールで245/40R17サイズのタイヤも使えるそうだ。

そのホイールの隙間から覗くブレーキがまたスゴい。インプレッサWRXの限定車S202用のナックル、ローター、キャリパーのセットがたまたま中古で安く手に入ったのだそうだ。

エンジンはレガシィとインプレッサをミックスして製作

GC8型インプレッサWRX STIバージョン5の事故車が手にはいることになり、そのエンジンを流用。ただ載せ替えるのではなく、元のレガシィのブロックを使い、ヘッドとピストンをインプレッサのものを使用。その際に、エンジンハーネスはGC8用を使いつつ、レガシィのハーネスを一度バラして再製作するという手の込みようだ。

そのエンジンパワーを受け止めるクラッチは、EXEDYのハイパーコンペR(メタル/ツインプレート)を使用。

さらにインタークーラーは冷却効率を重視して前置きに変更。バッテリーをトランクに設置したり、ウォッシャータンクを下位グレードの容量の小さい=小さくて軽いものに変更するなど、軽量化と重量配分を考慮したチューニングも行われている。

ちなみに、この年式となる気になってくるエアコンだが、二代目インプレッサWRX(GDB型)用のコンプレッサーに他車種流用部品を組みわせて、元気に稼働中だそうだ。

グループAレプリカを目指して

レプリカというとカラーリングをイメージすると思うが、青木さんのレプリカはむしろ機能面が重視されている。

ラリーレプリカの定番といえばやはりボンネット前端に設置するライトポッド。さらにボンネットの開閉をボンネットピン仕様としている。

さらにトランクリッドもFRP製として軽量化。開閉もボンネット同様にピン固定とした。

さらによく見るとサイドミラーが小さいことに気が付く。これはレックスのミラーを流用しており、そのステーは本物のグループAマシンのもの。ただし、当時ものではなく、現地で再生産されたものを入手したそうだ。

そして極め付けはルーフベンチレーター。インプレッサWRXは後にルーフベンチレーターを装着したグレードも出てきたが、レガシィRSにはもちろん存在しない。これはルーフを加工して設置したものだ。

インテリアは完全に競技車両

そこから室内に目を映せば、張り巡らされたロールバーは全て溶接されており、後席を外した2名乗車。フルバケットシートに4点ハーネスと、完全に競技車両となっている。

ロールバーも念入りに組まれており、ドア開口部には前後ともサイドバー(フロントはクロスで)が入るほかリヤは斜交バーだけでなくトランク側のバルクヘッドをプレートで塞いで剛性をたかめている。内装はほぼ全て剥がしており、塗装が剥き出しになっている。

ロールバーはダッシュボード貫通タイプ。助手席足元には消火器も設置している。フットレストはラリーやダートトライアルではお馴染みのオクヤマ製。フロアのプレートは東急ハンズで廃材を購入して自作したものだそうだ。

プライベートメンテで楽しむレガシィライフ

驚いたことにこのレガシィRSは全てプライベートでメンテナンスしていると言う。しかも、基本的には車検を通してナンバーを取得して自走可能な状態にしているそうだが、取材時はナンバーを切って積載車で走行会に参加。群馬サイクルスポーツセンターで走りを楽しんでいた。

2024年はレガシィがデビューしてから35周年。青木さんのレガシィRSも1989年式だけに同じく35年を迎えることになる。すでに貴重な存在となった初代レガシィだけに、いつまでも元気に走っていてほしい。そして、この先どこまでグループAマシンに近づいて行くのかも気になるところだ。