円筒形から楕円形へ 液体水素タンクの進化

トヨタ自動車は2024年5月24日〜26日に行なわれた「ENEOS スーパー耐久シリーズ 2024 Empowered by BRIDGESTONE 第2戦 NAPAC 富士 SUPER TEC 24時間レース」に、液体水素を燃料として搭載した「#32 ORC ROOKIE GR Corolla H2 Concept」(以下、液体水素エンジンGRカローラ)で参戦した。

水素エンジンを積んだGRカローラでの参戦は2021年からで、2022年までは燃料電池車ミライが搭載する70MPaの高圧タンクを転用し、気体水素を燃料として搭載していた。2023年に燃料を気体水素から液体水素に変更した。

タンクが同一容積なら、気体(70MPaの高圧水素タンクに貯蔵した場合)から液体にすることで、水素搭載量は約1.7倍になる。体積エネルギー密度の高い液体水素にまつわる技術を手の内化していくことは、水素エンジンをカーボンニュートラルの選択肢のひとつとして成立させるために必要だとトヨタは考えている。航続距離の伸長は課題のひとつ。水素燃料を気体から液体に変えることで、充填1回あたりの周回数(富士スピードウェイの全長は4.563km)は12周から20周に増えた。

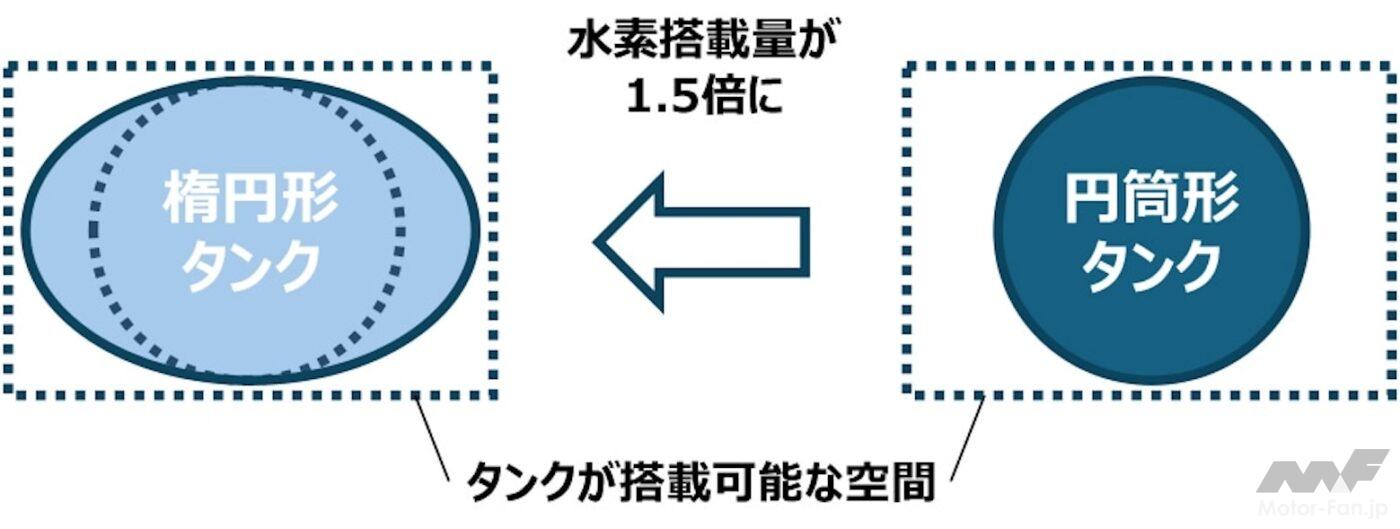

2024年の液体水素エンジンGRカローラは、タンクの形状を円筒形から異形(楕円形)に変えることで車内のスペースを効率良く使えるようになり、容量は1.5倍になった。詳しく記すと、2023年の円筒形タンクは容量150L、水素量10kgだった。2024年の異形(楕円形)タンクは容量220L、水素量15kgだ。富士スピードウェイでの周回数は30周に増えることになる(実際には31周を達成した)。

| レース | 2022年富士24時間 | 2023年富士24時間 | 2023年富士最終戦 | 2024年富士24時間目標 |

| 水素の種類 | 気体水素(70MPa圧縮) | 液体水素 | 液体水素 | 液体水素 |

| タンク容量 | 180L(気体) | ー | 150L | 220L |

| 水素搭載量 | 7.3kg(気体) | ー | 10kg | 15kg |

| 航続ラップ数(富士) | 約12周 | 約16周 | 約20周 | 約30周 |

| 航続距離 | 約54km | 約73km | 約90km | 約135km |

円筒形から楕円形にするなど簡単なように思うかもしれないが、「小さなように見えて大きな一歩」と技術者は話す。目指す先は角型など、異形でももっとスペース効率の高い形状にすることだ。

車載用液体水素の容器に関する法律は現時点で存在しない。そのため便宜上、高圧ガス保安法に基づいてタンク作っている。その場合円筒形以外に選択肢はないのだが、トヨタは経産省のお墨付きを得たうえでレース開催地がある静岡県に申請して認可を得、異形(楕円形)タンクの使用が可能になった。

気体水素は70MPa(約700気圧)の高圧で貯蔵するが、液体水素は1MPa(約10気圧)MPa以下なので、金属のタンクとしてはそれほど厳しい圧力ではないという。強度の面で円筒形である必然性はないのだが、法整備を進めていくためにはきちんと安全性を保証する必要があり、現状は過剰なまでに安全性に気をつけた設計になっている。

例えば、樹脂製のガソリンタンクは変形するが、何万回というサイクル試験で問題のないことが証明できており、変形を許容する設計が当たり前になっている。液体水素の異形タンクを一足飛びに変形を許容した設計にするわけにはいかないので、今回は変形ゼロで設計したそう。世界初の試みなので、念には念を入れたつくりとした。タンクの容量拡大にともなって重量は約20kg増えたというが、車両の他の部分で同程度の軽量化を図ったという。

「水素社会実現のために必要なことが3つあります」と、GAZOO Racingカンパニーの高橋智也プレジデントは言う。「クルマとインフラと法整備です。この3つが同じ歩幅で進まないと水素社会は来ないと思っています」

気体水素から液体水素にしたのはクルマ側の進化に分類できる。円筒形タンクから異形(楕円形)タンクにしたのは、航続距離の伸長の面でクルマ側の進化にも分類できるが、法整備への影響が大きい変化点だ。

液体水素ポンプの進化

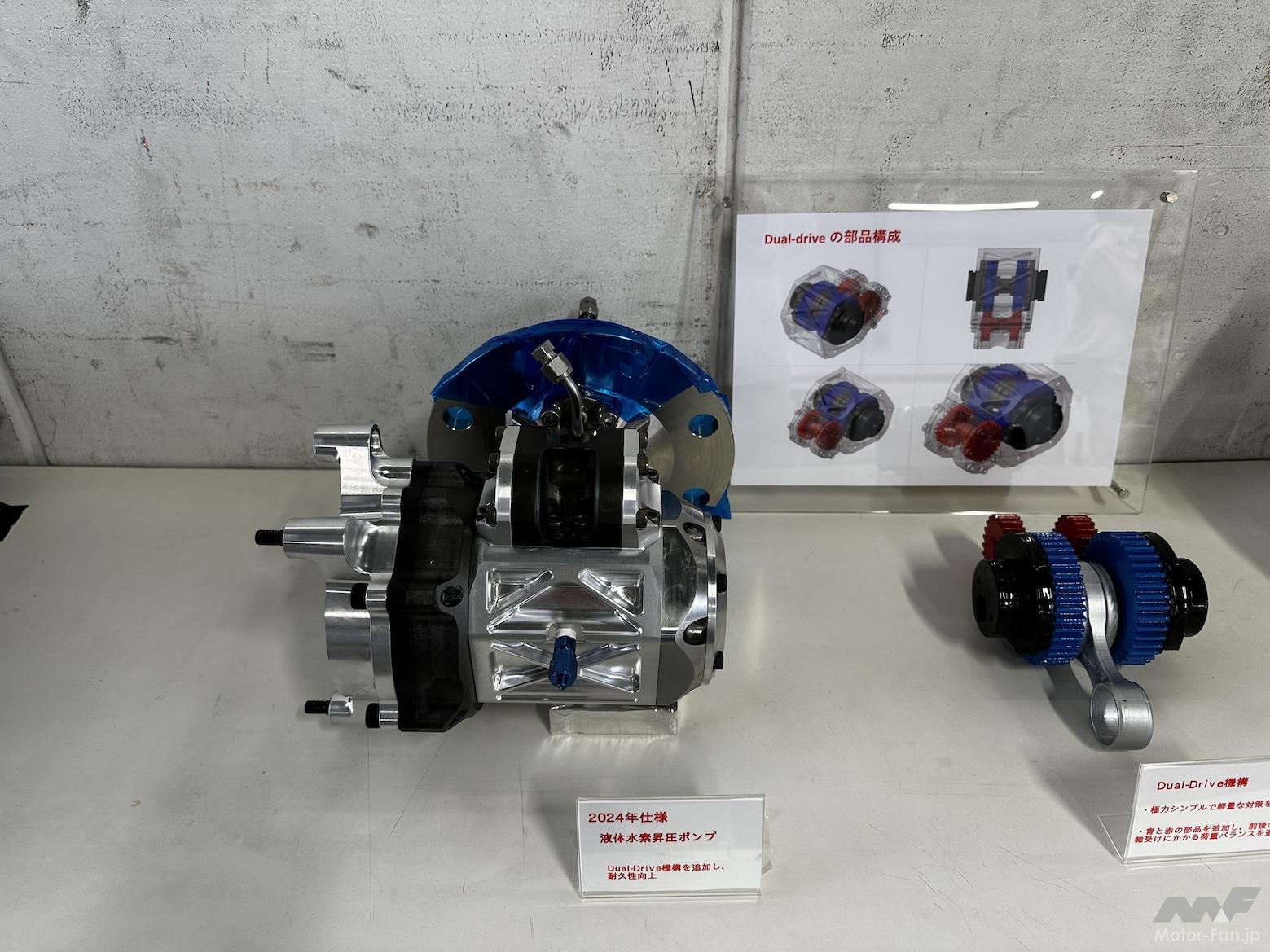

2024年の液体水素エンジンGRカローラは、液体水素ポンプの耐久性を大幅に向上させた。2023年は耐久性が弱点だったため、24時間のレース中に2回交換した。これを無交換で走り切るのが2024年の目標だった(達成した)。

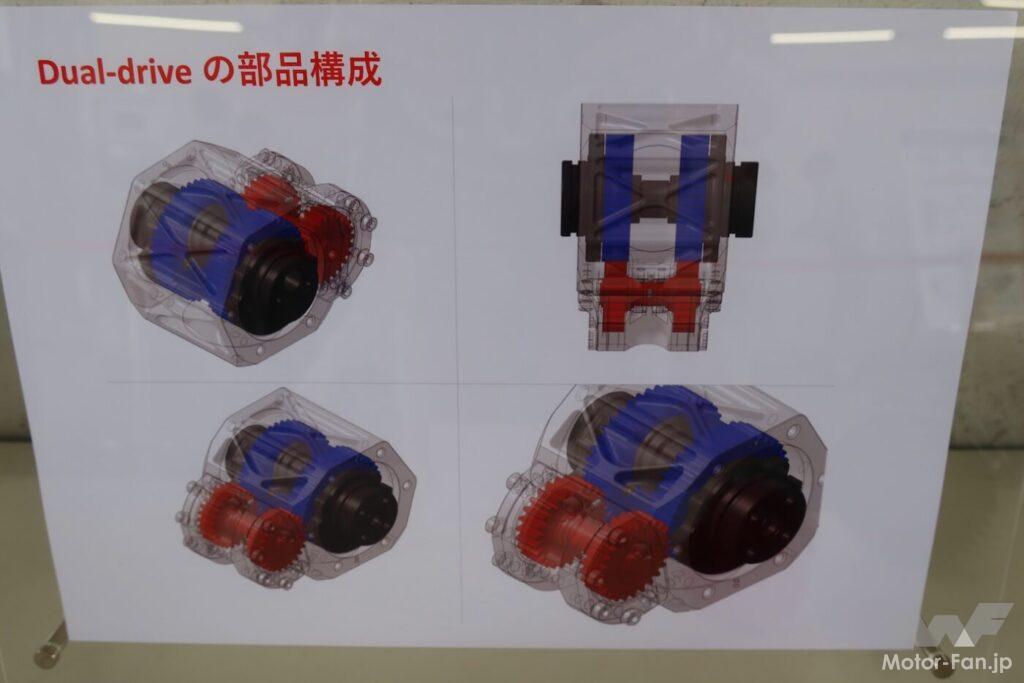

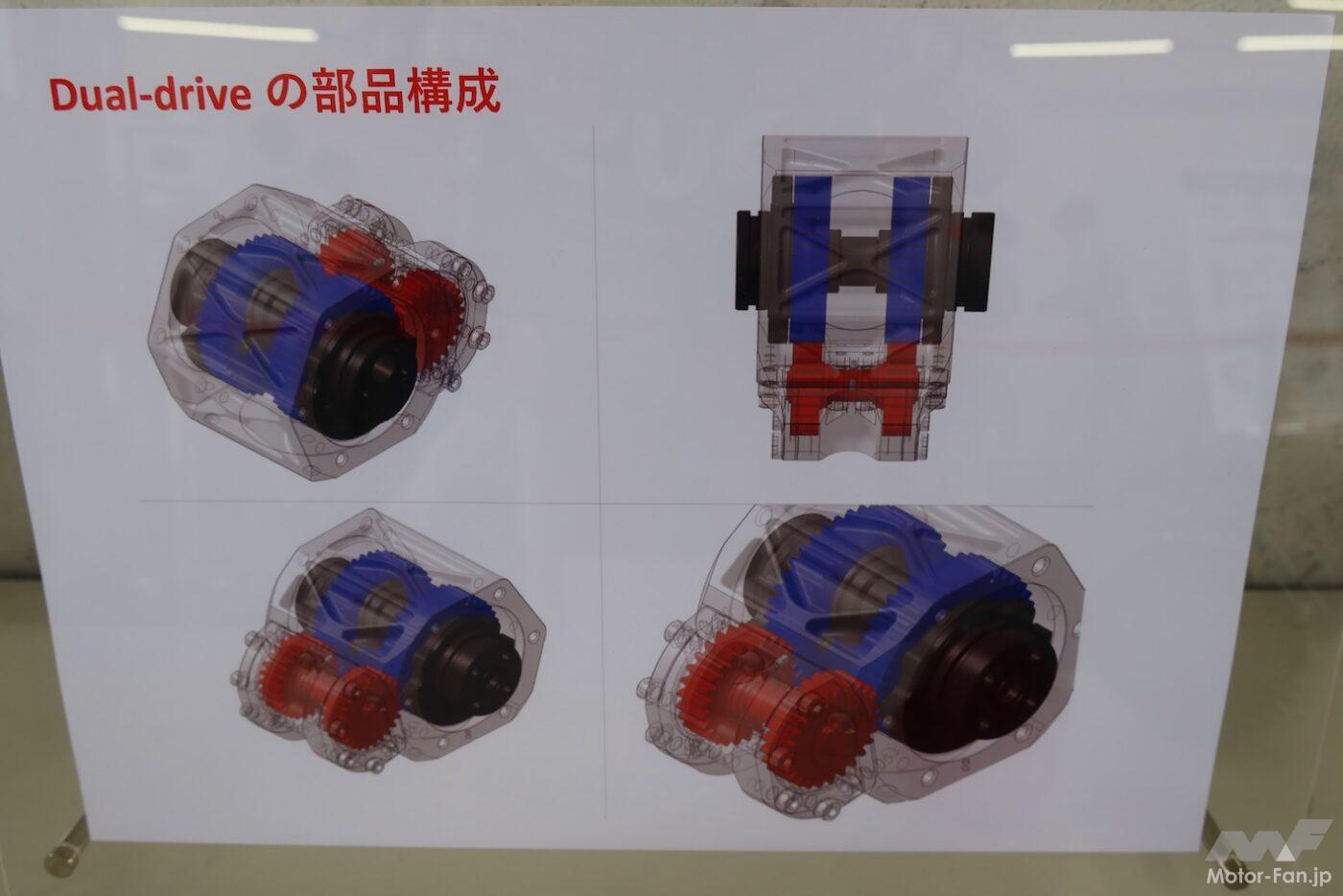

液体水素タンク内にはポンプがあり、ピストンの往復運動によって圧力を10MPa程度まで高めてエンジンに送り出している。ポンプを動かすのはモーターで、モーターがクランクを回転させることで回転運動を往復運動に変換する仕組み。この際、クランクの片側から力が入ることで軸にねじれが生じ、ベアリングに負荷が掛かって耐久性が落ちやすい状態だった。

2024年の富士24時間に向けては、Dual-Driveと呼ぶクランク機構を導入。これによりクランクの両端からモータートルクを入力することが可能になり、ベアリングの負荷が軽減された。開発の段階ではオイル潤滑などでベアリングの耐久性を向上させるアイデアなど4つか5つの案があったというが、そのなかで最も効果が高かったのが、Dual-Driveだったという(シンプルな機構なのもポイントだ)。

台上の試験では1回もトラブルを経験せず、本番に挑んだ。エンジン系以外のトラブルにより24時間の連続稼働は確認できなかったものの、無交換を達成することはできた。

CO₂回収装置の進化

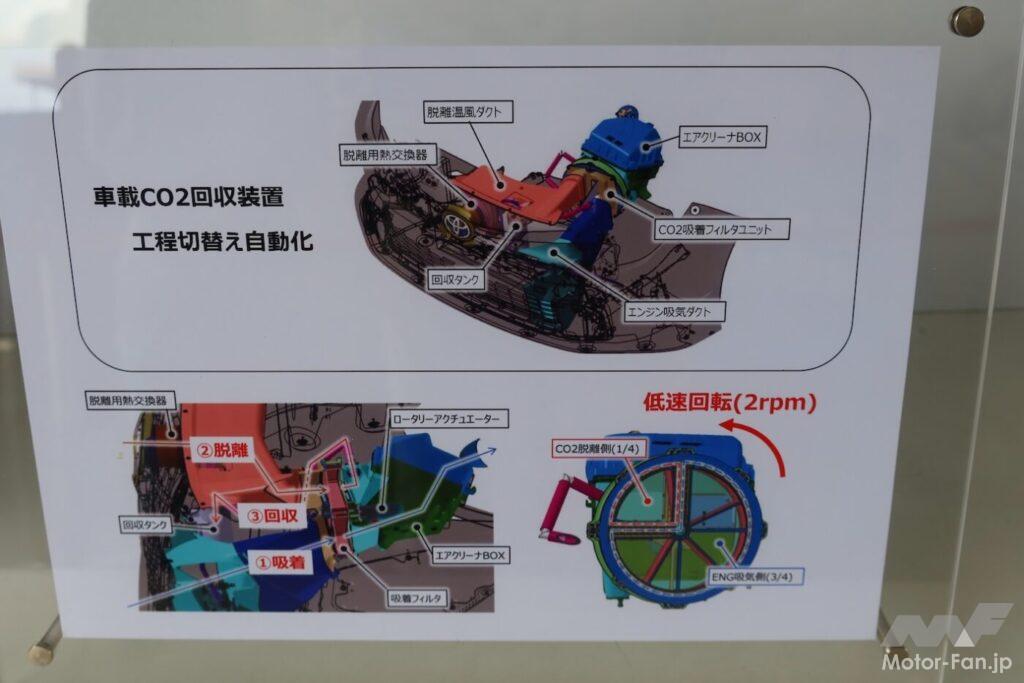

液体水素エンジンGRカローラは2023年11月に富士スピードウェイで開催された最終戦で、CO₂回収装置を投入した。2024年の富士24時間では、新型のCO₂回収装置を投入している。

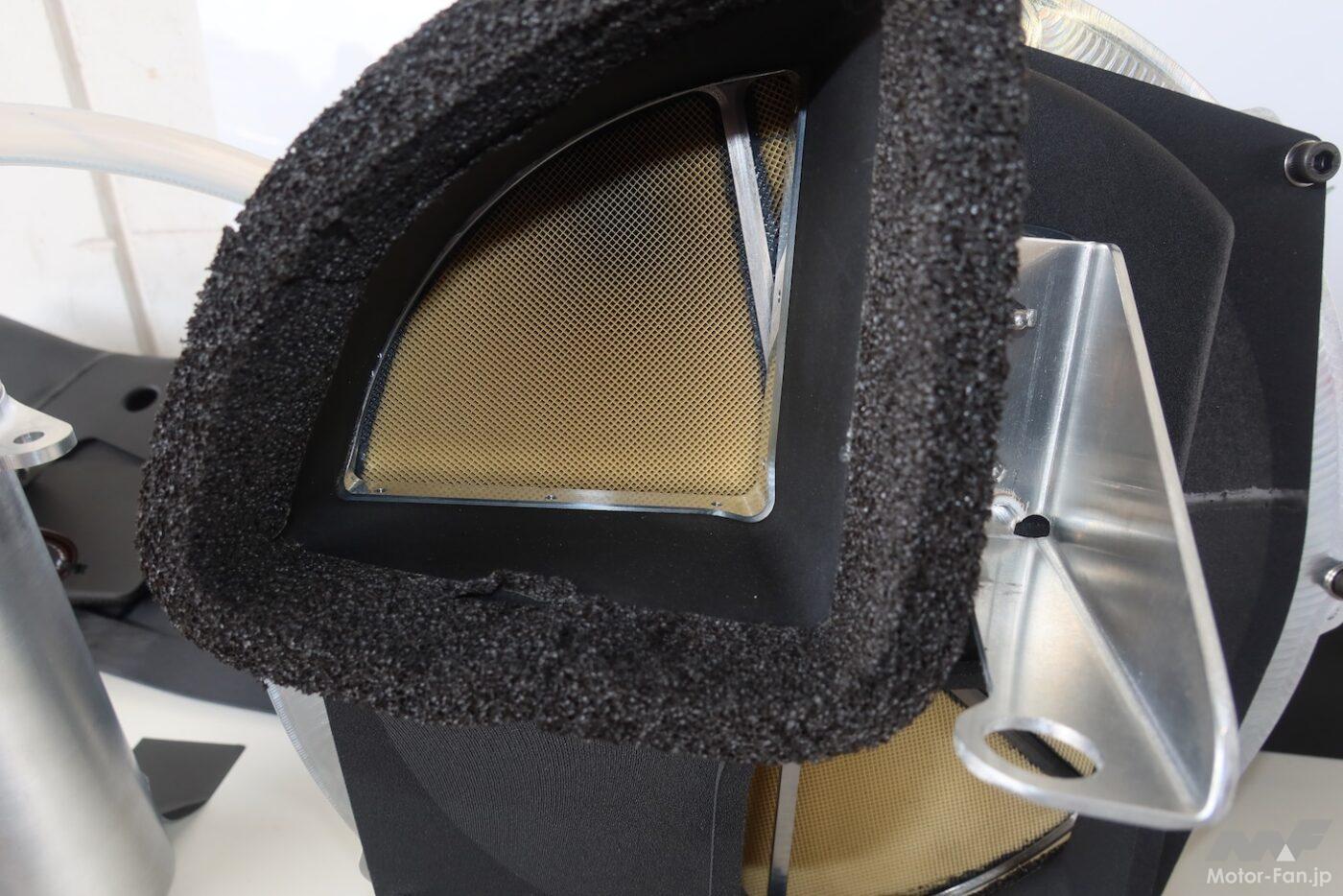

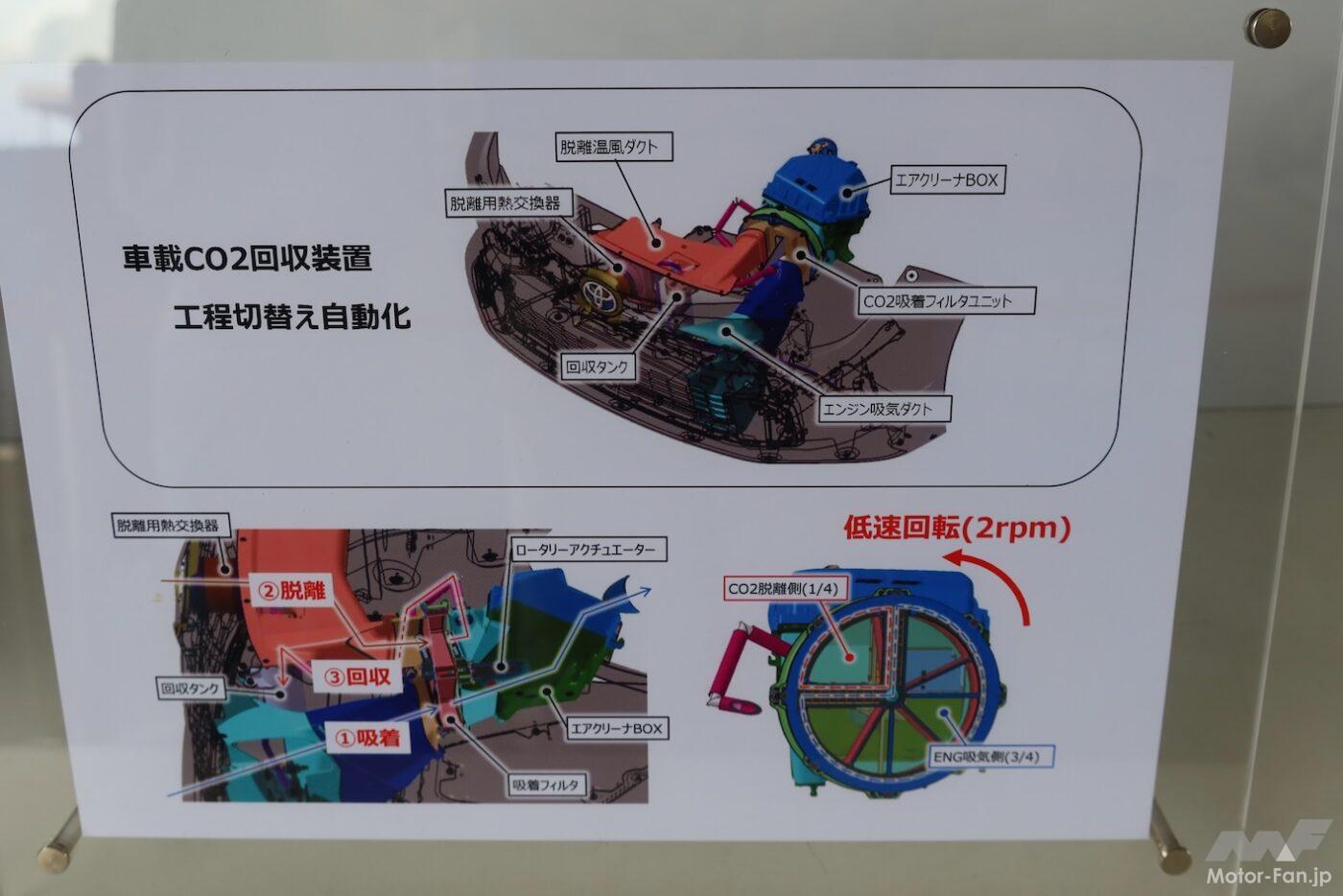

CO₂回収装置はエンジンのエアクリーナー入口にCO₂を吸着するフィルターを置く構造。このフィルターは川崎重工と協力して開発したもので、表面にCO₂吸着剤が塗ってある。エンジンの運転にともなってフィルターを空気が通る際、CO₂がフィルターに吸着する。

フィルターの近くにはCO₂を脱離する装置が設置されており、エンジンオイルの熱を利用してフィルターからCO₂を脱離させる。脱離したCO₂はタンク内のアミン溶液に溶け込ませることで回収する仕組みだ。

2023年の液体水素エンジンGRカローラは、ピットストップのたびにメカニックがCO₂を吸着するエアクリーナー部のフィルターを取り外し、脱離部のフィルターと入れ替えていた。2024年の新型CO₂回収装置は、吸着と脱離の工程切り替えを自動化した。

新型のCO₂回収装置は、大型のフィルターが2rpm(1分間に2回転)程度で回転する。フィルターの4分の3程度をCO₂吸着ゾーンとし、ゆっくり回転する間にCO₂を吸着させると、残りの4分の1のゾーンで、エンジンオイルの熱を利用して離脱させる。

メカニックの作業負担軽減につながるだけでなく、CO₂の回収率向上も期待できる技術だ。なぜなら2023年の場合、5周程度でフィルターの能力がいっぱいになっていたのだから。6周目以降はCO₂を吸収できていなかった。回収と脱離を自動化することで、CO₂の回収能力が劇的に向上することになる。2rpmがちょうどいいのかどうかなど、チューニング要素を確認するのが、今回のテーマだった。

カーボンニュートラルの選択肢として成立させるために水素エンジンを鍛える。そんな重要な役割を担ったGRカローラは、大きな技術進化を富士スピードウェイに持ち込み、24時間レースで次につながる貴重なデータを収集した。今回の挑戦でもまた、クルマも人も鍛えられたに違いない。

液体水素エンジンGRカローラの進化が富士24時間で見えた「水素でレースが楽しめる可能性を示せた」

液体水素エンジンGRカローラの進化が富士24時間で見えた「水素でレースが楽しめる可能性を示せた」