少年ジャンプ出身の漫画家・樹崎聖と回る『オートモビルカウンシル2024』

2024年4月12~14日にかけて千葉市美浜区にある幕張メッセ・ホール9/10を会場に『オートモビルカウンシル2024』が開催された。テーマは「クルマを超えて、クルマを愉しむ。Classic Meets Modern and Future」。このカーショーではメーカーやインポーターによるニューモデルやヘリテージカーの出品、全国のスペシャルショップによる車両の展示販売、ライブ演奏、トークセッション、アート作品や自動車関連商品の販売などが行われた。今回は開催直前の3月13日に亡くなったインダストリアルデザイナーのマルチェロ・ガンディーニ追悼展が急遽開催される運びとなった。

昨年に引き続き、筆者はオートモビル・カウンシルの会場に訪れたわけだが、前回と異なるのは会場を一緒に回る同伴者がいることだ。それが誰かと言えば漫画家の樹崎 聖さんである。

そんな彼とは今から20年ほど前の雑誌取材がきっかけで筆者は親しくなった。その後は漫画家や編集者、アニメーター、ライター、小説家、声優などが集まる200人規模の異業種交流オフ会(現在は休止中)を共同で主催したり、専門学校での後進育成の経験から漫画のノウハウを綴った実践的な指南書の『10年メシが食える漫画家入門 悪魔の脚本 魔法のデッサン』(講談社アフタヌーン新書刊)のタイトルのアイデアを出したり、モーターショーなどのイベントなどに一緒に遊びに行ったりと付き合いが続いている。

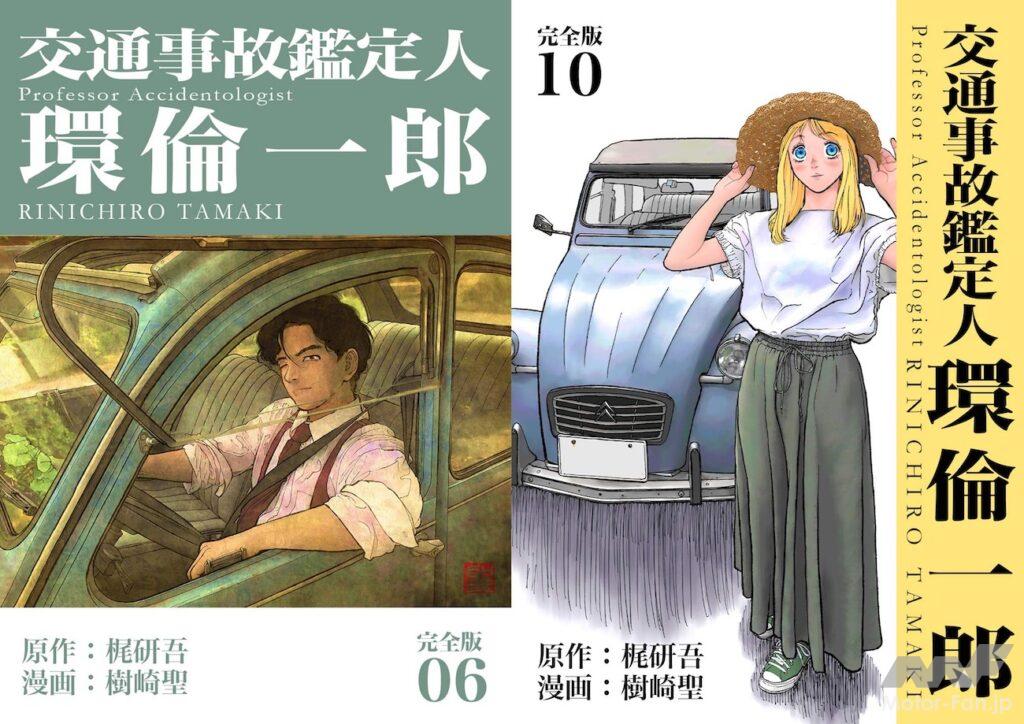

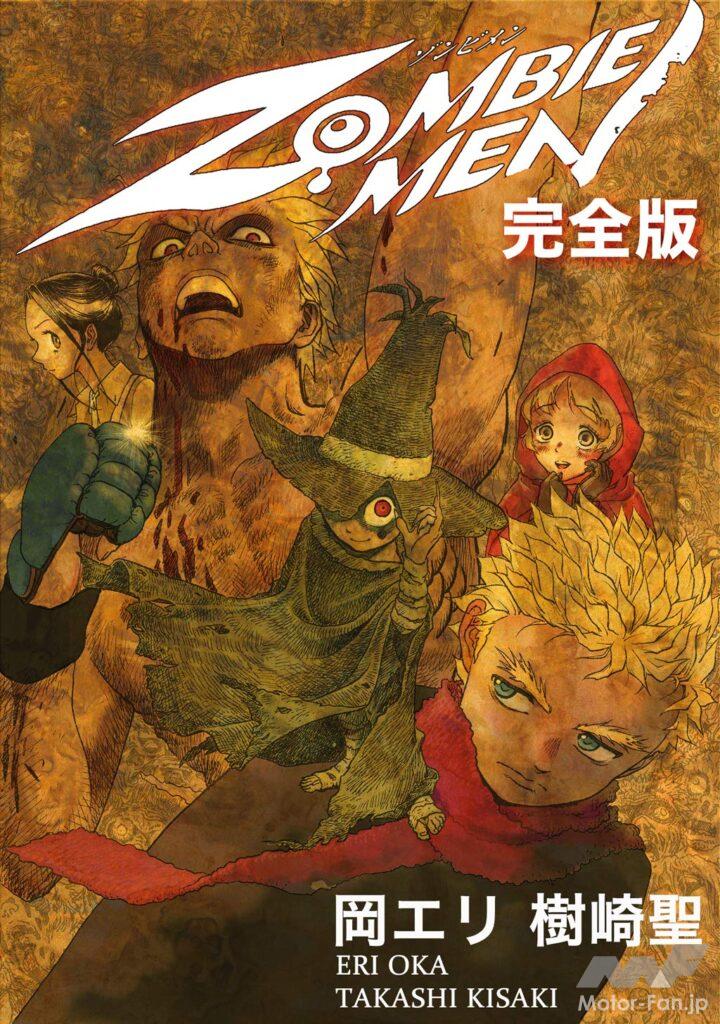

交通事故鑑定人・環倫一郎が、事故に隠された真相を暴き出す!! マニアックなクルマも多数登場する、交通事故がテーマの推理ミステリー!! 『交通事故鑑定人 環倫一郎』が描き下ろしの表紙に加え過去のカラーやイラストを収録して完全版としてKindleに登場。全4巻。

樹崎さんと言えば、漫画界でも指折りのカーマニアとして知られているが、オートモビルカウンシルにはまだ一度も行ったことがないというので今回お誘いした次第だ。そんなわけで今回はクルマ好きの漫画家というユニークな視点を加えてのショーリポートとなる。

幕張メッセ駐車場に愛車のアルピーヌA110Sで登場

4月12日の朝、待ち合わせ場所の幕張メッセ駐車場で待っていると、新車のルノー・アルピーヌA110Sで樹崎さんは颯爽と登場した。聞けば、つい先日購入したばかりだという。「お久しぶりです。いや~、ついにA110買っちゃいました。すごく楽しいクルマですよ。サイコーです!」と挨拶代わりに彼の愛車紹介を聞く。

1965年生まれ。兵庫県西宮市出身。大阪芸大卒業後、週刊少年ジャンプにてプロデビュー。同誌で『ハードラック』『とびっきり!』を連載後、スーパージャンプ誌で『交通事故鑑定人 環倫一郎』を連載。現在は執筆活動のほか、国内外での後進の育成、「漫画元気発動計画」の主宰として漫画文化振興のために活動を続ける。

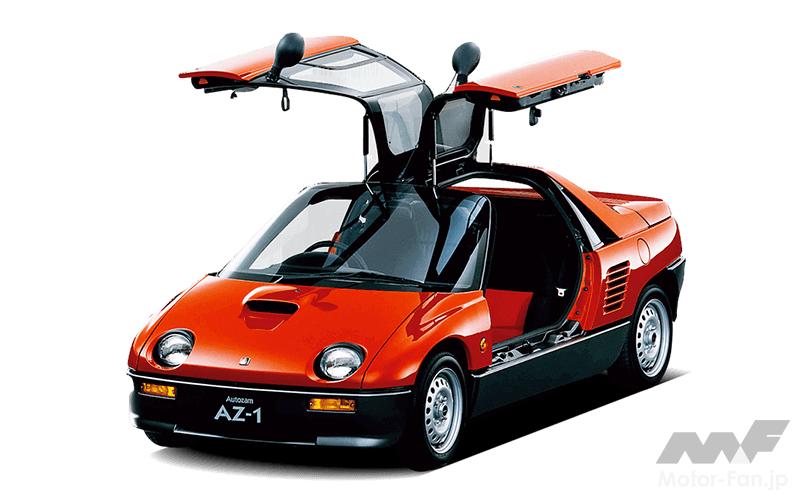

「運転してつまらないクルマは買わない」と常日頃公言している樹崎さんの愛車遍歴は、オートザムAZ-1から始まり、そのほとんどすべてが軽量コンパクトなスポーツカーばかりだ。エンスー原理主義を患う筆者のような面倒くさい人間からすると、RRレイアウトを捨て、ミドシップになったアルピーヌには若干思うところがないでもないのだが、「クルマは走らせてナンボ」の樹崎さんには過去は過去、現在は現在と割り切っているようで、「昔のA110に特別な思い入れがあって買ったわけじゃないですからね。このクルマを気に入って惚れ込んだから買った。ただそれだけですよ」と爽やかな笑顔で語る。こういうサッパリしたところがこの人らしくて好ましく思う。

歩きながら近況や最近のクルマのことなどを話しつつ、受付を済ませて幕張メッセホール9/10のゲートを潜る。すると、眼下には古今東西の名車の数々が並んでいる。さて、どこから回ろうか? エスカレーターを下りつつ樹崎さんに意見を求めると「そりゃガンディーニでしょ!」と間髪入れずに答えが返ってきた。

マルチェロ・ガンディーニ追悼展に興味津々

クリエイターらしい感性で優れたライティングにも言及

マルチェロ・ガンディーニについては今更多くを語ることはないだろう。フリーランスを経てジョルジェット・ジウジアーロの後任としてベルトーネのチーフデザイナーとなった彼は、ミドシップ・スーパーカーの元祖となったランボルギーニ・ミウラを皮切りに、エスパーダやカウンタック、ウラッコ、ランチア・ストラトス、フィアットX1/9などの数多くの名車のスタイリングを手掛けた。1979年にベルトーネを離れてフリーランスとなり、シトロエンBXやルノー・シュペール5(サンク)、25(ヴァンサンク)などの大衆車をデザインしたほか、ランボルギーニ・ディアブロやブガッティEB110などのスーパースポーツのスタイリングを担当した。

マルチェロ・ガンディーニ(1938年8月26日~2024年3月13日)

オーケストラ指揮者の子としてトリノに生を受ける。1950年代後半からフリーランスのデザイナーとして活動を開始。1965年11月にジョルジェット・ジウジアーロの公認としてベルトーネのチーフデザイナーに就任。ランボルギーニ・ミウラやカウンタックなど1970年代後半までのベルトーネデザインの多くが彼の手によるものとなる。1979年にベルトーネを辞して再びフリーランスとなる。その後、シトロエンBXやルノー・シュペールサンク、大型トラックのルノーAE/マグナム、ランボルギーニ・ディアブロやブガッティEB110などを手掛けた。デザイナー業務だけでなく、トヨタや三菱、スバルのデザインコンサルティングを務めた。2024年3月没。

今回、会場にはガンディーニの作品からランボルギーニ・ミウラP400、カウンタックLP400、エスパーダ・シリーズ2、ランチア・ストラトスHFストラダーレ、ディーノ308GT4の5台が展示されていた。

スポーツカー好きの樹崎さんはブース前で立ち止まり、それぞれの展示車をじっくりと見ていた。樹崎さんのお気に入りはストラトスのようで「何回見てもこのクルマのスタイリングは斬新ですよね。ラリーを戦うために生まれたクルマなわけですが、それにしてもよくこんなカタチを生み出したものだとつくづく思いますよ」と語る。

ストラトスを見つめていた樹崎さんであったが、何かに気がついたのか「おや?」と呟いてカウンタックを挟んで並べられていたミウラに近づいて行く。「カーショーや博物館で何度となく見てきたはずなのに……こんなにミウラって魅力的なクルマだったかな?」と呟いた。

沈黙の時間が暫し流れたあと、何かに気がついたように言葉を発した。

「そうか、ライティングか!」

会場端のスペース故に天井からの光量は決して充分なものとは言えないのだが、それを補うように床に置かれたスポットライトがボディ側面を照らしたことで陰影がはっきりしてボディラインがくっきりと映し出されている。

「この照明が絶妙なんですよ。大抵のモーターショーに展示される車は天井からの数々のライトに満遍なく照らされてキラキラはしていますが、今回の展示ではガンディーニのデザインを魅せるために意図的であったのでしょうね。会場の端のという展示立地の悪さを逆手に取って、真上のライトがない状態であったことでクルマの持つ本来の造形的美しさを際立たてるように光の演出を施したと。人間の顔をカッコよく写真に撮ろうと思ったときも片側からのライトを強くすることで鼻筋など造形をはっきりさせて撮るるように……。これはプロの仕事ですね。どうしたらクルマの持つ本来の美しさを引き出せるか熟知したスタッフの手腕ですよ。おかげでミウラの魅力を再発見できました」

と何かに納得した様子で満足気に語る樹崎さん。

たしかにこのミウラは美しい。コンディションの良さはもちろんのこと。光による演出も華を添えていた。「全体に明るくライトが煌めくライティングは煌びやかではあっても、クルマの造形をしっかり見せるという意味では褒められたものではないんですよね。ジャパンモビリティーショーなどの他のカーイベントでもその辺りの配慮もあるといいですね」と付け加える。

ガンディーニの作品と言えば、カウンタックに代表されるように直線基調のくさび型のスタイリングが特徴として挙げられるが、初期作品にはミウラのように柔らかな丸みを帯びたラインで形が作られていた。ちょうど1960年代から1970年代にかけてはカースタイリングはコペルニクス的転回を迎え、それまでの空気をやさしく馴染ませてそっと受け流すかのような丸みを帯びたスタイリングから、空気を切り裂いて前進するようなエッジの立った楔形へとトレンドが代わったのだ。

これは風洞実験による空力研究の成果とされているが、スポーツカーの性能が向上し、最高速度が300km/hの大台に突入しようかという時代となり、それにふさわしいスタイリング上のモチーフとして、その少し前から各国が戦力化し始めたマッハ2級のジェット戦闘機にインスパイアを受けたこともあったのだろう(カースタイリングが航空機から影響を受けることはよくあることだ)。

ミウラは旧世代のトレンドに従ったスタイリングで描かれており、その端緒となるアイデアはイソへのプレゼンを前提にジョルジェット・ジウジアーロがしたためたたミドシップ・スポーツカーのアイデアスケッチとの説もある。それ故にミウラから数年後に登場するカウンタックやストラトスと比べれば古典的なデザイン手法でまとめられており、最大の特徴であるはずのミドシップ・レイアウトをあえて主張しないかのようなFR的なプロポーションとなっている。近い時期にガンディーニが手掛けたアルファロメオ・モントリオールやエスパーダとの類似性もスタイリングからは見て取れ、大変興味深い。

現代に復活したアルヴィスのコクピットに収まり

往年の名車が醸し出す独特な世界観に浸る

ガンディーニ追悼展を堪能した筆者と樹崎さんは、続いてすぐ近くのアルヴィスブースに足を向けた。アルヴィスと言えば技術志向の強いメーカーとして、イギリス車で始めて独立懸架サスペンションや前輪駆動、イナーシャーロック式フルシンクロメッシュ・トランスミッションを採油したメーカーである。自動車黎明期から1960年代中頃まで高級車を中心にリリースしていたが、ローバーによる資本参加を経て親会社が国営企業のブリティッシュ・レイランドに参加したことで乗用車生産から撤退。以降は軍用車メーカーとして存続したものの、2004年にBAEシステムズの傘下に入ったことで、BAE システムズ・ランド・アンド・アーマメンツへと改組され、同ブランドは一時消滅した。

そんなアルヴィスが復活したのは2012年のことだ。戦前にデビューしたアルヴィス4.3はイギリス当局から150台の製造認証を受けていたが、戦争の影響で1940年までにラインオフした車両は73台に留まった。残りの77台に関してはシャシーナンバーが割り振られたまま生産されずに宙に浮いていたわけで、新生アルヴィスは「コンティニュエーションシリーズ」と銘打って、このシャシー・ナンバーを利用して新規生産することを目的に復活したのだ。同時に同じように規定生産台数を満たしていないアルヴィス3.0の生産、そして自社がリリースした過去作のレストアやパーツ供給も行っている。

日本法人の「アルヴィス・ジャパン」(明治産業)は、 2023年のオートモビルカウンシルでは、96年ぶりに日の目を見た1927年型アルヴィスFWDストレート8グランプリ・カーを展示していたが、今年の展示はロードゴーイングカーのみ。会場に持ち込まれた車両は、日本初上陸となるアルヴィス3.0グラバー・スーパーカブリオレのほか、3.0グラバー・スーパークーペと4.3ヴァンデンプラ・ツアラーの3台で、いずれもコンティニュエーションシリーズだ。イギリスのクラフツマンシップで現代に蘇ったアルヴィスは、まさしく「新車のクラシックカー」で、どの車両も美しくも気高く、そこにあるだけで気分が華やぐ。

樹崎さんにとってイギリスの高級サルーンは興味の対象外だったらしいのだが、簡単にアルヴィスの概要を説明すると「クラシックカーなのに新車なんですか? しかも、当時の保安基準のままで再生産が可能なんですか!? 自動車文化が盛んなイギリスらしいというか、それは面白い話ですね」と好奇心がふつふつと湧いてきた様子。

昨年の取材で挨拶を交わしたアルヴィス・ジャパンの広報担当に樹崎さんを紹介すると、快くドライバーズシートに案内される。「これは本当に素晴らしいですね。まさにイギリスの古き良き高級車の世界です」と車内に収まった樹崎さんはご満悦な様子。「樹崎さん、1台いかがですか? 仕様にもよりますが、6000~7000万円ほどでお買い求め頂けますよ」と冗談めかしていったところ「どこにそんなカネがあるんですか!」と間髪入れずに返ってくる。

自動車評論家の故・川上完さんの愛車をきっかけに

ブリストルの取り扱いを開始した「ブリストル研究所」

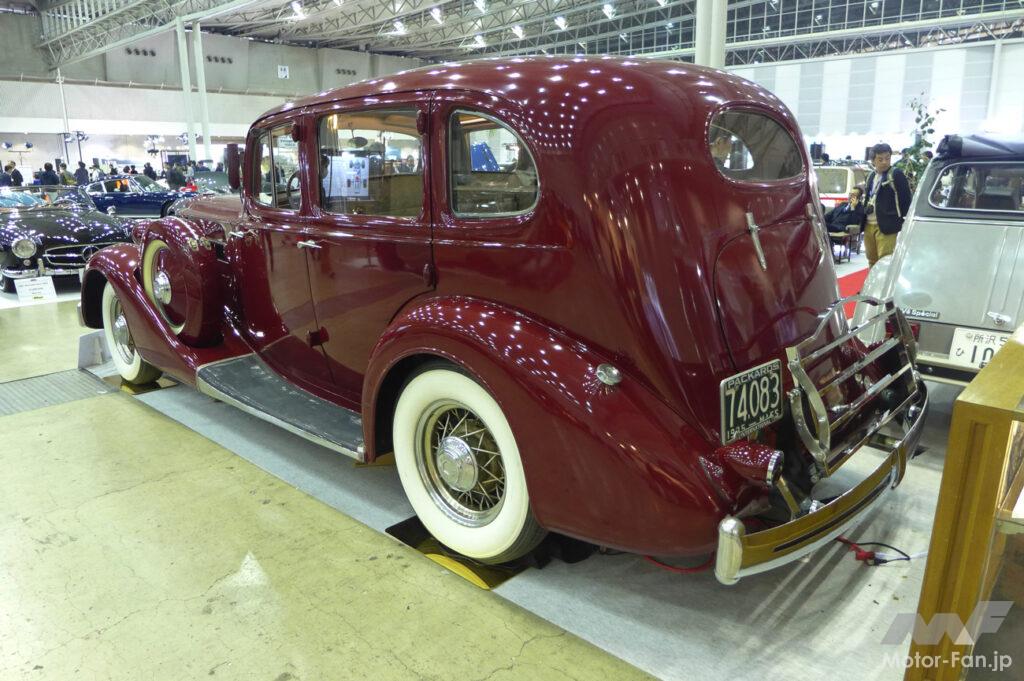

アルヴィス・ジャパンのブースを離れた筆者と樹崎さんは、隣接するブースに目を向けたところ見慣れないクルマが展示されていることに気がついた。「このクルマは何?」と樹崎さんが聞くので「ブリストルですよ」と筆者は答えた。出展社名を見ると「M&K Wakui ブリストル研究所」とあり、同社の代表としてブースにいたのは、埼玉県加須市にて「くるま道楽」の屋号でロールスロイス&ベントレーの専門店を営む涌井清春さんだった。

久しぶりに会った涌井さんに詳しく話を聞くと、2014年に亡くなった自動車評論家の故・川上完さんが生前愛用していたブリストル406をご家族の意向で引き受けたことがきっかけとなり、ブリストルの魅力にあらためて気づき、このクルマを掘り下げてみたいとの思いから「ブリストル研究所」を立ち上げたという(ブリストルについてはあらためて紹介したい)。

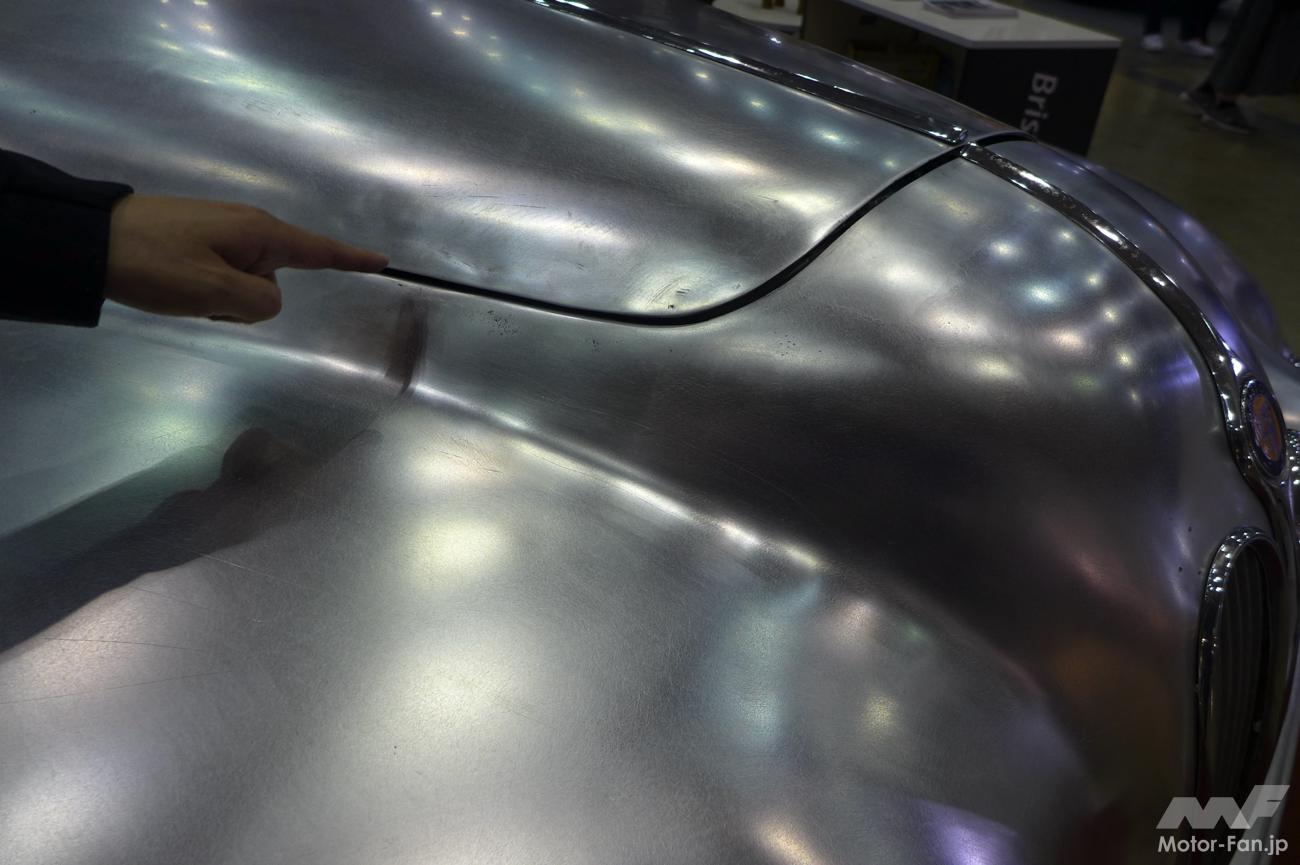

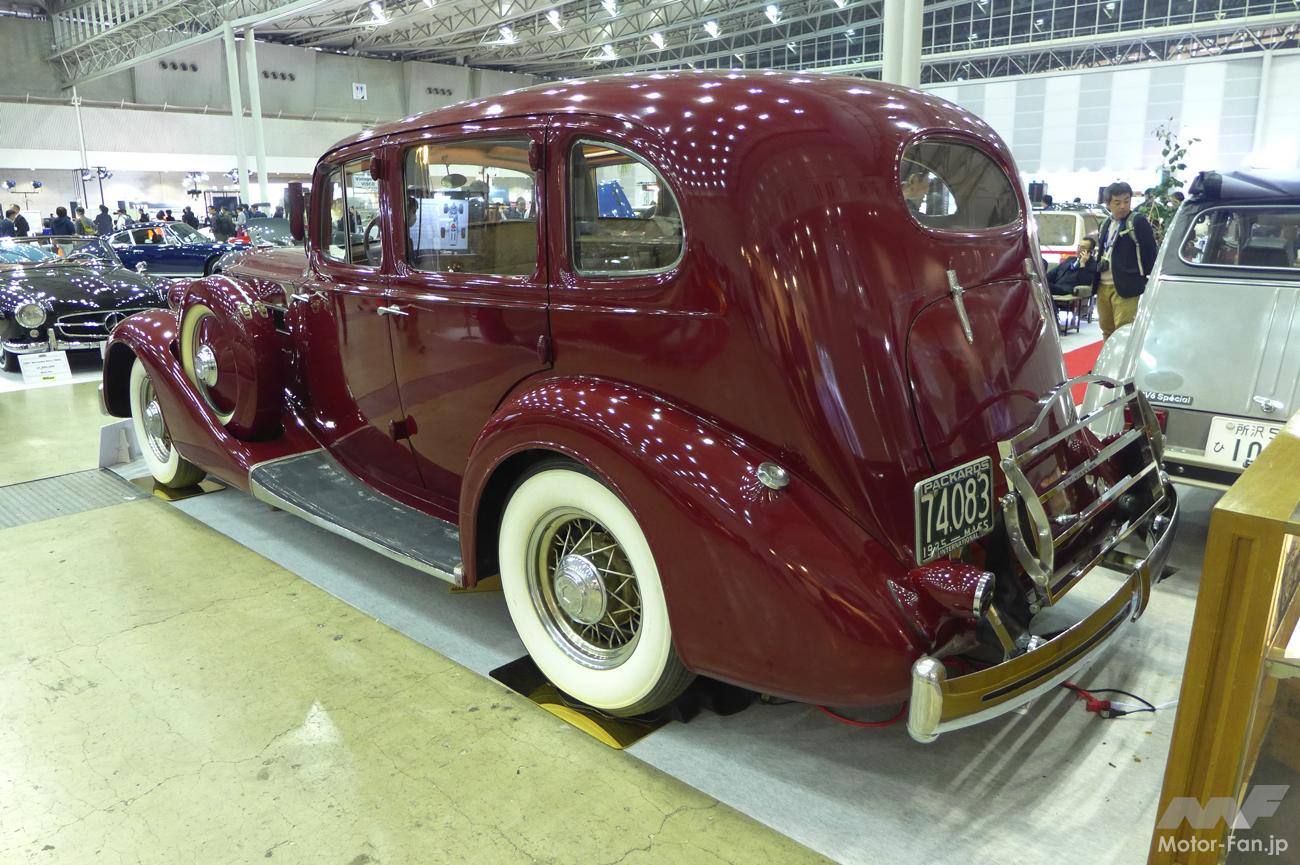

ブースに陳列されていたクルマは1949年型ブリストル400、1953年型ブリストル401、1960年型ブリストル406、1968年型ブリストル410の4台だ。このうちブリストル400は無塗装のベアメタル状態での展示となる。このクルマのボンネットやフェンダーなどのパネルには、ハンマーのあとがありありと残っており、職人がボディパネルのひとつひとつをアルミ板から叩き出しで作ったことがひと目でわかる。

製造元のブリストル・カーズは、第二次世界大戦後に航空機製造のブリストル・エアプレーンから派生した自動車メーカーで、飛行機屋が作ったクルマらしく空力を強く意識した流線型のスタイリングが特徴となっているのだが、これらは同社の持つ航空機製造で培った技術と熟練した職人の手腕による成果だ。樹崎さんにブリストルの成り立ちを簡単に説明すると、興味深そうにブリストル400のボディパネルを観察していた。

プジョーファンの駆け込み寺として知られる

東京都江戸川区の原工房ブースでのクルマ談義

ブリストル研究所をあとにした筆者と樹崎さんはしばらく会場の練り歩きを楽しんだ。会場には内外の様々な珍しいクルマが並んでいる。だが、樹崎さんの興味は国産旧車や欧州車にあるようで、ミントコンディションの1970年型ダッジ・チャレンジャーR/T440+6コンバーチブルや1963年型シボレー・コルベットC2の前は華麗にスルー。「興味ないの?」と聞くと「アメ車はあまり好みではないんですよ」と樹崎さん。

そう言えば彼の代表作である『交通事故鑑定人 環倫一郎』は北米が舞台にもかかわらず、アメリカ車よりも欧州車や日本車が活躍していたような気が……。樹崎さんは筆者の顔を見て察するものがあったのだろう。

「劇中で北米では販売されていない車種が多く登場するのはボクの好みを反映させた結果です。主人公の乗るアルファロメオ156は、北米市場で販売されていないことを承知で登場させました。アレは連載当時、ボクが欲しかったクルマで、のちに本当に買っちゃったクルマですからね。まあ、漫画の世界は自由ですから」と笑顔で語る。

そうこうしているうちにプジョーオーナーの間で「困ったときの駆け込み寺」として知られる東京都江戸川区に店を構える『原工房』のブースの前に来ていた。このショップはプジョーのスペシャルショップとしてつとに有名だが、じつはシトロエンやルノーなどフランス車全般に対応してくれる。

今回同店が出展したのは、気がつけばヤングタイマーの仲間入りを果たしていたグッドコンディションの2台のプジョー406クーペだ。

ブース内に目をやると社長の原誠二さんがいたので、新たにフランス車オーナーとなった樹崎さんを紹介する。すると「時間があるならお茶でも飲んで行ってよ」と人懐っこい笑顔で原さんからお誘いを受けたので、お言葉に甘えてごちそうになる。そこで暫しの間3人でクルマ談義。あいかわらず原さんの話は面白い(リポートは次回に続く)。

リポートの続き……中編と後編はこちら

当時モノの新車が6000万円はお買い得!? 戦前に四輪独立懸架と世界初のフルシンクロメッシュ・トランスミッションを採用したFFレイアウトの高級クラシックカー「Alvis」を見よ!【アルヴィス・ヒストリー:前編】

当時モノの新車が6000万円はお買い得!? 戦前に四輪独立懸架と世界初のフルシンクロメッシュ・トランスミッションを採用したFFレイアウトの高級クラシックカー「Alvis」を見よ!【アルヴィス・ヒストリー:前編】 日産GT-R NISMO LMから遡ること88年、サーキットを駆け抜けたFFレイアウトのレーシングカー「Alvis FWDストレート8」【アルヴィス・ヒストリー:後編】

日産GT-R NISMO LMから遡ること88年、サーキットを駆け抜けたFFレイアウトのレーシングカー「Alvis FWDストレート8」【アルヴィス・ヒストリー:後編】