連載

今日は何の日?■鉄仮面に2000ターボインタークーラーRS登場

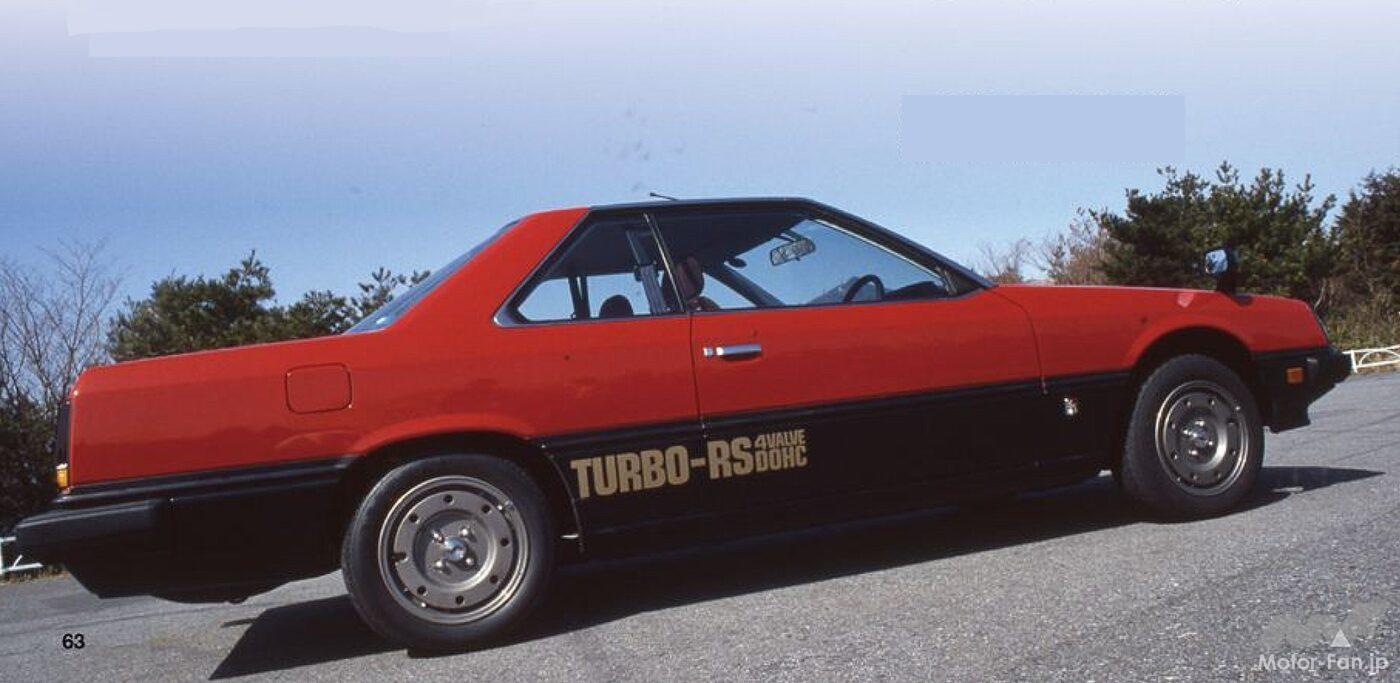

1984(昭和59)年2月20日、日産自動車は鉄仮面の愛称で親しまれたR30型スカイライン後期型に「スカイライン2000ターボインタークーラーRS」を追加した。R30型スカイラインは、高性能を追求して「2000RS」、「2000ターボRS」を設定したが、当該モデルはそれらに続く最強モデルである。

高性能化を進めたR30型ニューマン・スカイライン

1970年代のオイルショックや排ガス規制強化を乗り越え、1981年に登場した6代目となるR30型スカイラインは、それまでスカイラインを特徴づけていたサーフィンラインの代わりに、ウェッジシェイプのシックなデザインに刷新。イメージキャラクターには、米国のハリウッドスターで自らレースに参戦するほどクルマ好きのポール・ニューマンを起用。そのため、R30型は「ニューマン・スカイライン」と呼ばれた。

2ドアハードトップと4ドアセダンに、新たにスカイラインとしては最初で最後の5ドアファストバックが加わり、多くのスカイラインファンを驚かせた。エンジンは、最高出力125psを発揮する2.0L直6 SOHCと120psの2.0L直4 SOHCの2機種で、トップモデルには145psの2.0L直6 SOHCターボエンジン(L20ET型)が用意された。

ファーストバックの人気はさっぱりだったが、ニューマン・スカイラインは好評をもって迎えられた。

DOHCエンジンを復活させたRSシリーズ投入

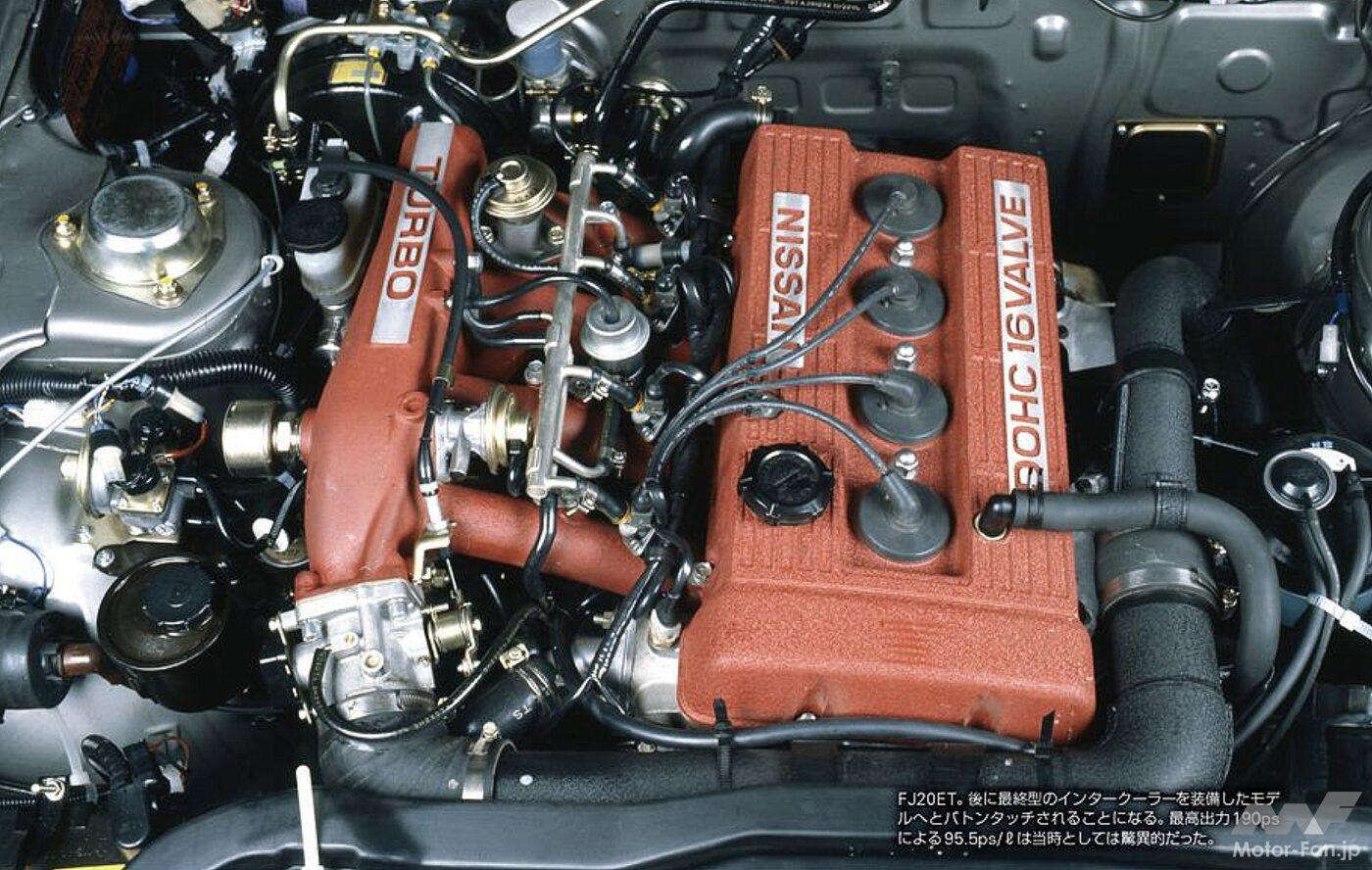

デビューの年の10月には、“4バルブなくしてDOHCは語れない”というキャッチコピーで「スカイラインGT」のDNAを受け継ぐ「スカイラインRS」がデビュー。RSは、モータースポーツへの参戦を前提にしたモデルで、2L最強の2.0L直4 DOHC(FJ20E型)エンジンを搭載し、最高出力150ps/最大トルク18.5kgmを誇った。

新しく開発されたFJ20E型エンジンは、4代目の「C110型スカイラン(愛称、ケンメリ)GT-R」以来8年間途絶えていたDOHCの復活だった。しかし、6気筒エンジンではなく4気筒だったため、伝統の「GT-R」を名乗らずRS(レーシング・スポーツ)とネーミングされたのだ。

さらに、1983年2月には最高出力190psのターボ搭載(FJ20E・T型)モデル「ターボRS」を追加、歴代スカイラインの中でも最高出力を誇ったことから“史上最強のスカイライン”というキャッチコピーが用いられ、6気筒のGTとは一味違う存在として人気を獲得した。

この後も続くRSシリーズは、トヨタのDOHCエンジン搭載車「セリカ」が広告で放った“名ばかりのGTは道を開ける”の対抗心から登場したと言われている。上記の通り、R30型スカイラインには当初DOHCエンジンがなかったのだ。

R30後期型の鉄仮面に最強ターボインタークーラーRS登場

1983年10月のマイナーチェンジでR30型スカイラインは、フロントとリアのデザインが刷新された。ラジエターグリルレスに薄型ヘッドライト、大型の前後バンパーなど大幅なデザインが変更され、特にスカイライン伝統のフロントグリルを廃止した先鋭的なフロントマスクの風貌から、“鉄仮面”の愛称が付けられた。

そして1984年2月のこの日、FJ20E・T型エンジンにインタークーラーを装着した、最高出力205ps/最大トルク25.0kgmを発揮する「2000ターボインタークーラーRS」が登場した。同時に、パワーステリングやパワーウインドウ、カセットオーディオを標準装備した豪華版の「2000ターボインタークーラーRS・X」も追加された。

トランスミッションは5速MTのみで、車両価格はターボインタークーラーRS が241.9万円(4ドアセダン)/247.4万円(2ドアハードップ)、ターボインタークーラーRS・X が268.4万円(4ドアセダン)/273.9万円(2ドアハードトップ)に設定。当時の大卒初任給は13.5万円程度(現在は約23万円)だったので、単純計算では現在の価値でそれぞれ412万円/421万円、457万円/467万円に相当する。

“史上最強のスカイライン”と謳われたRSシリーズは、高出力モデルでありながらスカイラインの象徴であるGT-Rを名乗らず、一味違う運命を辿ったのだ。

・・・・・・・・

GT-Rの設定がなかったR30型スカイラインだが、毎年のようにパワーアップを繰り返し、高出力化を追求した。これは、ライバルであるトヨタの「ソアラ」や「セリカXX」に対抗するためであり、当時いかに高出力化競争が熾烈であったか、カタログの最高出力値がいかにユーザーに重要視されていたかを物語っている。

毎日が何かの記念日。今日がなにかの記念日になるかもしれない。