最近は多種多様となったロープテンショナー

自在金具、コードストッパーなどとも呼ばれ、昔は “豚の鼻” の愛称で呼ばれていた。最近では目的や使用方法により、ロープテンショナーも多種になってきた。

そこで全種類とはいかないけれど、タープなどを張るロープテンショナーを数種類。ロープフックを1種類を試してみたいと思う。「ちょっと、タープのロープを張ってきてよ」と言われて、「オヨヨ」とアタフタするのもカッコ悪いだろ~。

まずはロープテンショナーの基本。ふたつ目タイプ。付属されているロープテンショナーで一番多いのがこれ。金属製と樹脂製が存在する。昔はたしか豚の鼻と呼んだはず。BMWのキドニーグリル。あれは愛称。豚の鼻ではなくて、腎臓の意味。ふたつ穴タイプ の使い方は単純なのだが、ロープのどこを延ばしてをペグにかけるかは、ワンシーズン過ぎると忘れてしまうこともある。これも再度学習だ。

全種類とはいかないけれど、タープなどを張るロープテンショナーを数種類。ロープフック1種類。

全種類とはいかないけれど、タープなどを張るロープテンショナーを数種類。ロープフック1種類。

付属されているロープテンショナーで一番多いのが、このふたつ穴タイプ。昔はたしか豚の鼻、と呼んだはず。紅の豚、ではない。

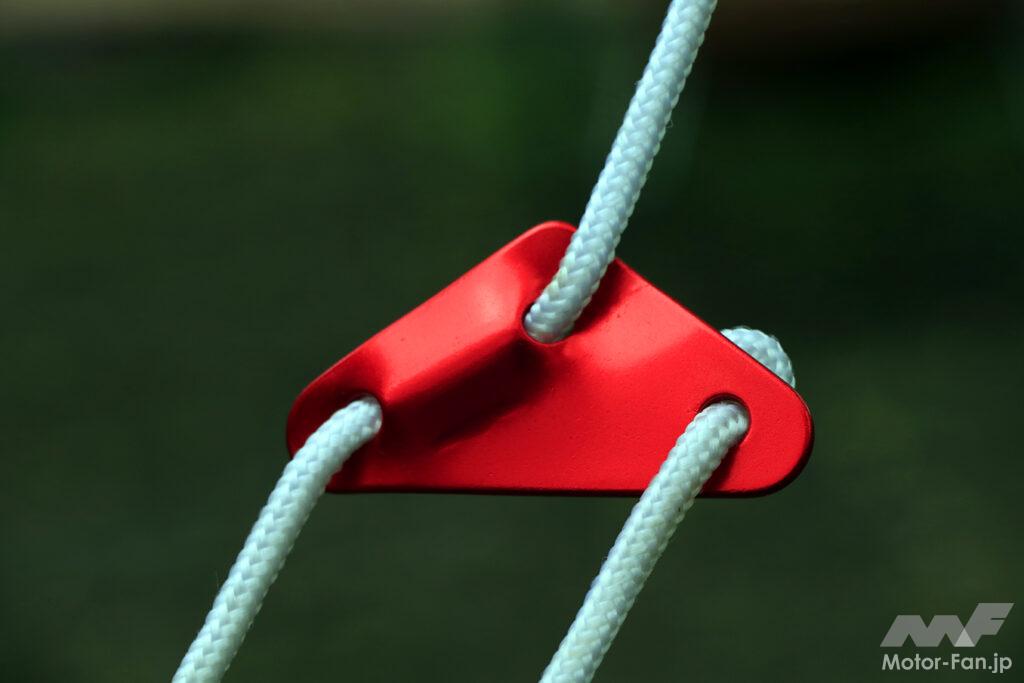

次は大きめの三角タイプ。こちらは大きなタープ向きだ。テンションもかけやすく、僕はこのタイプが一番好み。ただし、ほかの製品に比べて大きいことはしかたがない。

三つ目タイプのロープテンショナー。テンションをかけて数回巻きつけて固定することもできる。ふたつ目のロープテンショナーの進化バージョンなのだろう。最後にロープを絡めて、緩み防止となる。

変わった形のカタツムリタイプのロープテンショナー。ロープを通す穴が斜めにカットされている。摩擦力が大きくなり、保持力が高い。

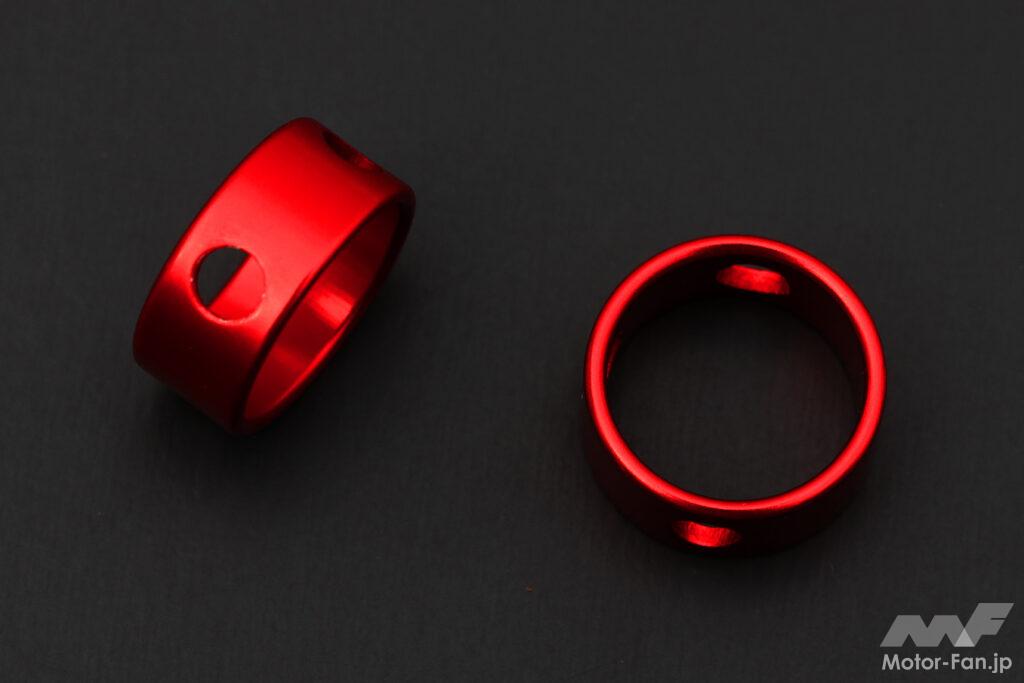

一番小さなリングタイプは細めのガイロープ向き。どちらかというと小型テント向きと思われる。山岳テントなどによい製品である。

付属されているロープテンショナーで一番多いのが、このふたつ穴タイプ。昔はたしか豚の鼻、と呼んだはず。紅の豚、ではない。

次は大きめの三角タイプ。こちらは大きなタープ向きだ。テンションもかけやすく、僕はこのタイプが一番好み。ただし、ほかの製品に比べて大きいことはしかたがない。

三つ目タイプのロープテンショナー。テンションをかけて数回巻きつけて固定することもできる。ふたつ目のロープテンショナーの進化バージョンなのだろう。最後にロープを絡めて、緩み防止となる。

変わった形のカタツムリタイプのロープテンショナー。ロープを通す穴が斜めにカットされている。摩擦力が大きくなり、保持力が高い。

一番小さなリングタイプは細めのガイロープ向き。どちらかというと小型テント向きと思われる。山岳テントなどによい製品である。

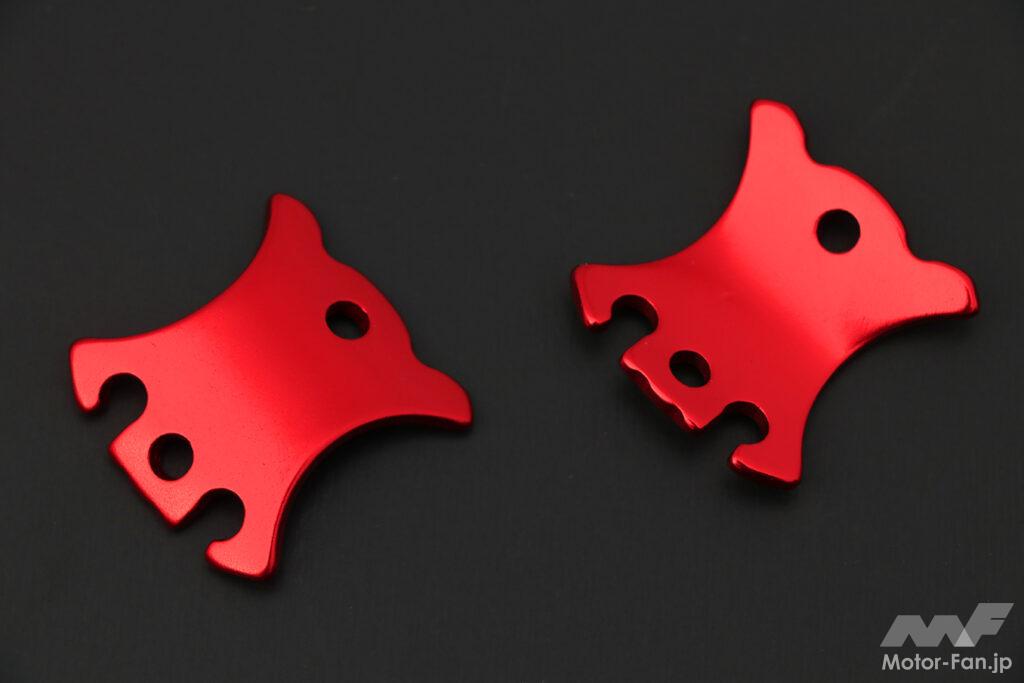

ちょっと複雑な形のタートルタイプ。糸巻きタイプと呼ぶのがよさそうだ。

ガイロープは、切って使う、はあまりしたくない。できるだけ長く残すことが重要なのである。そこで余ったガイロープを巻いておく。巻きつけておくとさらに緩み防止にもつながる。

タートルタイプ。特殊な形だが、慣れると使いやすい。

タートルタイプのロープテンショナー。糸巻きの用に巻き付けてさらに固定力をアップ。

こちらはウッドデッキに使うアンカー。まだ少ないけれど、ウッドデッキにタープやテントを張ることのできるキャンプサイトがある。その場合、ペグを打つことはできないので、ウッドデッキのすき間に差し込み回転して固定する。

最後はロープフックだ。斜めに張られたガイロープにランタンなどを吊るそうとすると、どうしても下にずれ落ちてしまう。そこでこのフック。ある程度の重さの物まで、思いの自由に固定することができる。もちろん、吊るせる重さなどは限度がある。今回は落下防止で、試しながら使用する。

タートルタイプのロープテンショナー。糸巻きの用に巻き付けてさらに固定力をアップ。

こちらはウッドデッキに使うアンカー。まだ少ないけれど、ウッドデッキにタープやテントを張ることのできるキャンプサイトがある。その場合、ペグを打つことはできないので、ウッドデッキのすき間に差し込み回転して固定する。

最後はロープフックだ。斜めに張られたガイロープにランタンなどを吊るそうとすると、どうしても下にずれ落ちてしまう。そこでこのフック。ある程度の重さの物まで、思いの自由に固定することができる。もちろん、吊るせる重さなどは限度がある。今回は落下防止で、試しながら使用する。

釜飯で、カンタン豪華なキャンプ飯!

今日はダッチオーブンで釜飯と具沢山のお味噌汁を簡単に。アクセントには貝の缶詰。これを小型のダッチオーブンでやってみたい。

簡単に済ませるために、丸善食品の[たきこみごはんのもと]シリーズを用意。こちらはどれも具沢山。フリーズドライの[野菜たっぷりみそ汁の具]。約50杯分。具をたっぷりと入れて、チューブタイプの赤出しの味噌。このチューブタイプはアウトドアにぴったりだ。

バーナーはガソリン。みそ汁用には銅製のシェラカップ。たきこみごはんのもとシリーズは基本は3合炊きである。ソロには少し多すぎる。だが、調味液を100cc減らすと2合炊きに変更ができる。その後、通常の2合炊きのところまで水を加えるのだが、ダッチオーブンに目盛りはない。目分量で約200ccほど水を足す。

着火後、弱火で時間をかけてゆっくりと炊き上げる。水蒸気がほぼ出なくなれば火を止める。後は蒸らせば食べごろだ(写真左)。アクセントの貝の缶詰、これも少しでも温かくして食べたい。そこでダッチオーブンの上に蓋を開けた缶詰を置く。この、つぼ焼風味の原材料はトップシェル、アカニシ貝だ。かなり濃いめの味つけなので、急ぎの食事で飯ごうと缶詰のみ! のときにはとくに有効だ。

釜飯を蒸らしている間に赤出しのみそ汁。こちらも具沢山で豪華~。

美味しそうにできあがり!

美味しそうにできあがり!

季節の変わり目、先取りして夏の地方へ行くのも良し。また、過去を求めて、標高の高いところや北へ向かうもまた良し。それではまた来週お目にかかりたいと思います。

季節の変わり目、先取りして夏の地方へ行くのも良し。また、過去を求めて、標高の高いところや北へ向かうもまた良し。それではまた来週お目にかかりたいと思います。