まったく新しいバイクのハンドルスイッチはどうやって生まれた?

初めてのバイクに跨ってから、まず最初に触れるのはどこだろう?

グリップを握ってから、スタータースイッチやフラッシャースイッチに触れてみるのが一般的だろう。そのファーストコンタクトによって、これからのひとっ走り、あるいは長い人生をともにするバディとのコミニュケーションができ、相性を計れるということもあるだろう。

おおげさな感じもするが、普段からバイクに乗るとき、必然的にも触らなければ運転できないのがそのハンドルスイッチ。右にはスターターやキルスイッチ。左にはフラッシャーやホーン、ライトやパッシング、それに最近ではクルーズコントロールなども。そう言えば、左手にその操作の任務が与えられている。なぜ、このように左手の役割が多いのだろう?

長崎「右手は、運転中に常にコントロールしなければならないアクセルや、重要な制動力を担うフロントブレーキを操作しなければなりません。それで、右手で操作するものは運転している最中にはほとんど触れる必要がないスターターやキルスイッチ、ヤマハでは車種によっては運転モードの切替ボタンなどが割り振られています。運転中に操作するものは左になっていますね。」

小林「そう聞くと納得いきますね。右手ではアクセルとブレーキ、左手はクラッチですね。そのスイッチの配置はどのメーカーでも一般的なのでしょうか? これって、全世界的に共通なのでしょうか?」

堀内「かなり共通していると思いますが、海外のイレギュラーな例では、フラッシャーの左は左手、右は右手に、というものもありました。細かく言えば、ホーンのスイッチはヤマハではフラッシャーの下にあるのが基本ですが、他社さんはフラッシャーの上にある場合もありますね。」

池谷「我々ヤマハの人間がそのようなバイクに乗るとやたら間違ってホーンを鳴らしてしまう、ヤマハ社員あるあるです(笑)。」

長崎「変化といえば、ライトの常時点灯が平成10年以降の製造バイクに義務付けられてから徐々にヘッドライトONのスイッチが無くなっていったり、昔はなかったハザードのスイッチができたりなどはありました。小さなスクーターなどで機能が少ないものはハンドルカバーと一体になったパネルスイッチなどもあります。」

小林「そんな長い歴史があり、それなりに変化してきたんですよね。ボタンの形状は違って見えますが、操作するものとその基本的な配置は変わってない。今回、いったいどうやってこれまでと違うスイッチが誕生したのでしょう?」

HMI部門から生まれた新しいスイッチ

長崎「もともと、HMI(ヒューマン・マシン・インターフェイス)研究をやっている部署が社内にあって、そこで他社のハンドルスイッチと自社製との比較などやっていて、『他社ではハンドルスイッチはバイクのカテゴリーによって決まっていたり、あるメーカーでは全車で形が統一されているようなところもあるのに、なぜヤマハは機種ごとに違っているんだろう?』という議論が起きました。例えば、MT-10は、同じモデルの中でもスタンダードとスペシャルでハザードスイッチが左右で異なっていました。ヤマハって人が触るところを大事にしている会社なのにバラバラではどうなのか。ということで、2018年頃から研究が始まりました。」

小林「そうした議論が起こり、始まった研究では、まず何から着手しましたか?」

長崎「まずはゾーニングと軽量コンパクトの実現を目標に始まりました。」

小林「ゾーニング?」

長崎「ゾーニングという考え方は、例えば、親指が届く範囲とか人差し指が操作できる範囲の一等地が『A』、二等地が『B』、三等地が『C』などと分けて、走りながら普段絶対使うスイッチを配置する範囲をA、そうでないものをCの位置と分けたのです。それから、かならず使うスイッチってなんだっけ? フラッシャーは? ホーンは? という具合にゾーニングした場所に振り分けていったのです。」

小林「土地の路線価を調べて、何屋さんのお店を入れるか、みたいな感じですね。」

長崎「そうです!」

小林「その研究から見えて、大きく変化したところは何でしょうか?」

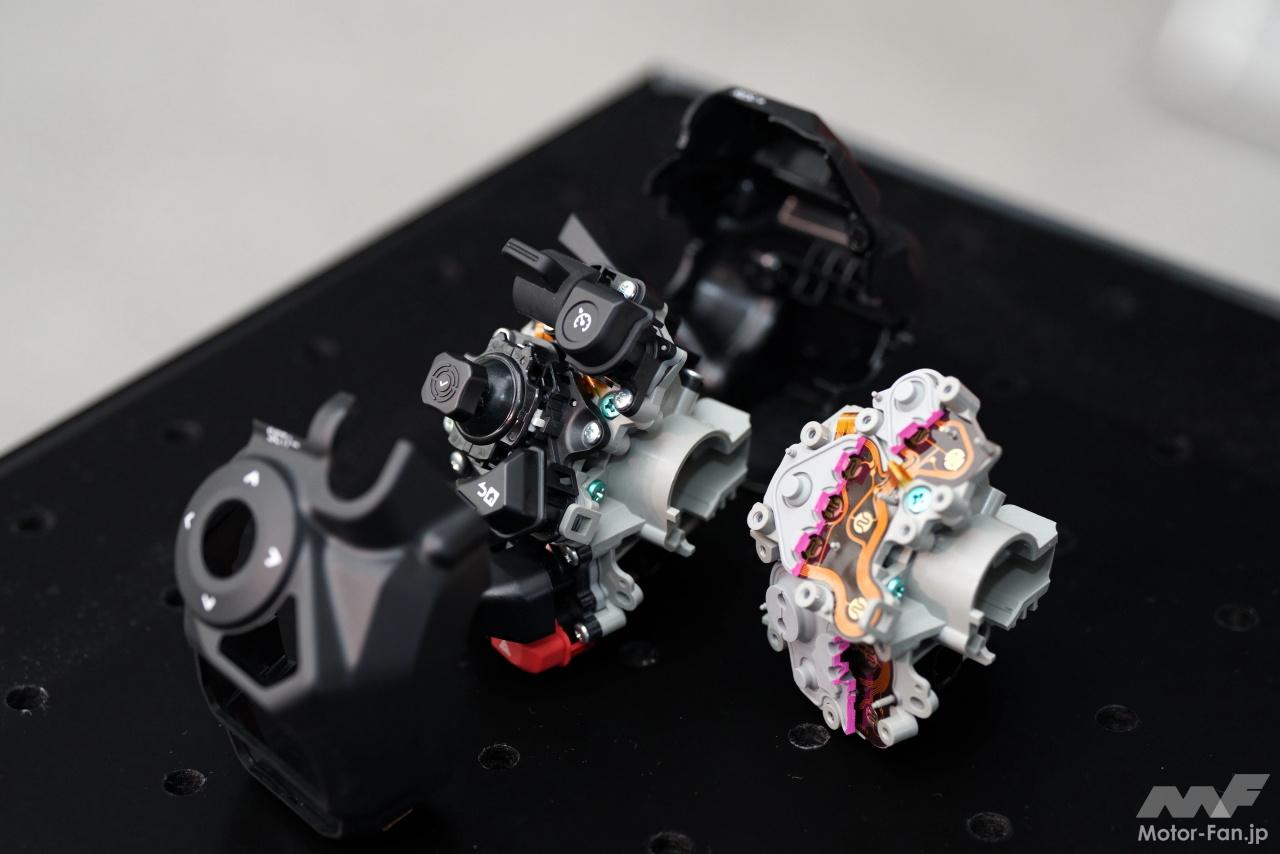

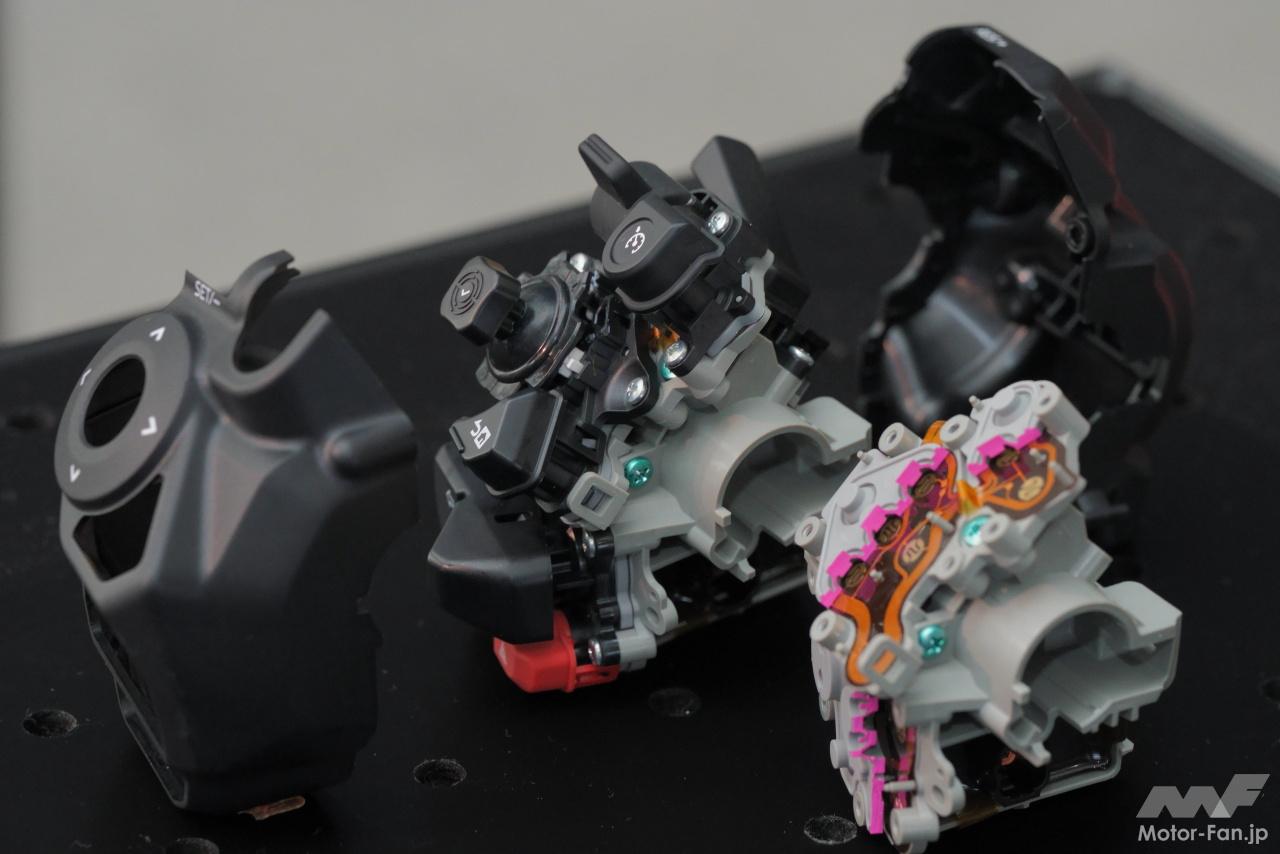

堀内「電気屋としては、フレキシブル基板を採用したのが大きな違いです。」

小林「えっ? 見た目の話でなく、スイッチの中身の基板ですか?」

堀内「はい、いままでのリジッド基板は、板状の基板がモジュール毎やスイッチ毎に付いていたりしたんですが、今回フレキシブルな柔らかい基板の採用によって角度やレイアウトの自由さが増したということです。」

小林「中身から変わっているとは思ってませんでした。」

長崎「一番最初の思い切ったところは、リジッド基板からフレキシブル基板を採用したところです。フレキシブル基板の採用で、スイッチ操作する機能はこれまで以上に増えているんですけど、大きさは同等かむしろコンパクト、軽量にできています。」

小林「リジッド基板とフレキシブル基板の違いはなんですか?」

池谷「リジッド基板はモジュールごとにスイッチを小さなお弁当箱みたいなのに入れていて、それぞれから配線が出ているんですが、フレキシブル基板はペラペラのフィルムに基板と配線が入っていて好きな位置や角度にスイッチを配置できるんです。」

小林「それはいい事だらけに聞こえますが、これまで採用しなかった理由はなんですか?」

長崎「まず、フレキシブル基板のハンドルスイッチへの採用は、ヤマハでは完全に新規だったんです。なので、例えば防水性や耐久性など我々の製品への品質を担保するにはどうすればいいのか、また、製品化へのタイミングに間に合うのか、などですね。」

堀内「フレキシブル基板を採用すれば、スイッチの大きさやレイアウトに自由度が広がる。それらの苦労を乗り越えても採用する価値があると思ったわけです。従来のスイッチでは、リジッド基板のスイッチだけでなく12Vの大電流を流し直動するものもあって、それぞれから電線が出ているんですが、今回は全てフレキシブル基板としそれらをまとめてコントローラーに繋げたので、電線の数を大幅に減らすことができました。」

小林「昔のテレビやビデオデッキは、音声が左右で2本、映像が1本と配線が分かれていたのが、今ではHDMIで一本になった。みたいな話ですね。」

長崎「まさにそうです。線が少なく、細くなることで、ハンドル周りがすっきりして、デザイン的にもユーザーさんにもメリットがあると思います」

小林「デザインといえば、このハンドルスイッチを見たところ平行な線や面がほとんどない、有機的なデザインに見えるんですが、どうやって決まったんでしょう?」

テストコースでスイッチを削りながら形を作り上げた

池谷「機械的な話としては、今回はそもそもどのスイッチがどのような形状、レイアウトであるべきかの検討も先行研究の段階から進めてきており、苦労がありました。意匠面ではデザイナーの意見はもちろんのこと、機能面ではテストライダーに実際に走ってもらって、ここをもう少しこうして欲しいというデータを集め、いろんなライダーさんにも乗ってもらい形状を詰めていったんです。」

小林「やっぱりモノは現場で作られるんですね。」

池谷「はい、テストコースに私も同行して、パテで作ったテスト用スイッチをテストライダーに試してもらい、意見を聞いて別のスイッチに取り替えてみたり、その場でスイッチを削ったりしながら形を決めて、ある程度したら今度はバーハンドルとセパレートハンドルでどう違うかとか、やっていきました。」

小林「現場でスイッチを削るんですか! 意外なほどアナログでやってたんですね。」

池谷「HMIとか言っても、泥臭くもやっていたんですよ。官能に関するところはやはり実際の感覚から数値化していくのも重要になってきますから。例えば、フラッシャーは二輪車では世界初採用の二段階フラッシャーになって、軽く押し込んで一段目が3回点滅、さらに押し込むと従来通りの連続点滅になるんですが、その押した感がわかるような操作の荷重などもラバーを現場で変えて作り込んでいったところです。」

小林「まさにそのアナログな結果なのか、正方形とか、直角とか、平行な線とかがない、全部考えて作った感がありますよね。」

長崎「それがフレキシブル基板だからこそできたことなんです。それで三次元的な配置が可能になったんです。」

小林「そうして、もっともこれまでと違う形になったのはフラッシャースイッチだと思いますが、従来のレバータイプをやめるのはかなり思い切った採用ではないですか?」

長崎「実は相当チャレンジングな部分でした。教習所のバイクにもない、ヒンジタイプですから、初めて使う人にも絶対に違和感がないようにしなければと気を遣いましたし、それが実現できたと確信しています。」

小林「そんなチャレンジをやらせてくれるのは、ヤマハ製品の設計思想である”人機官能”を実現させるためであり、それがヤマハらしさですかね。」

長崎「私の中での人機官能は、人間が期待した通りに違和感なく機械が動いてくれることと思っています。私はブレーキの開発も長かったのですが、ブレーキにとっての人機官能とは、これくらいの速度から、これくらいのブレーキ操作に対して、これくらいの減速度が出る、というのが人間の感覚とピタッと合うことだと思っています。スイッチ操作でも、これくらいの力で押したスイッチが思った通りパチっと入ってくれるのが気持ちよく、高揚感を得られると思うんです。ヤマハの製品には、部品ひとつひとつにもその思想が入っているんだと思います。」

池谷「今回すべて新しくスイッチを作るにあたり、一切妥協なく、ライダーに違和感がないものを作るためには、初めてのフレキシブル基板の採用などしてでも、とことんやってたどり着いたんです。」

長崎「官能的な領域にゴールはないと思っていて、100点満点に全員が感じるものもないと思うんです。だけど、厳しいけれど90点に持っていこうとか、さらに95点を目指そうよとか言いだしたらやらせてくれるのがヤマハらしさでしょうか。やりたいと手を挙げた人がいたらやるなと言う人はいないし、むしろ時間が許す限りところんやってみろ、という社風ですね。」

池谷「締め切りギリギリまでやっていましたね。」

堀内「このハンドルスイッチが製品になったのはMT-09が最初でしたが、むしろそのスケジュールでは締め切り過ぎてたくらいでしたよね。(開発者一同笑い)」

実際に操作してみると、意外なほどの自然さに驚く

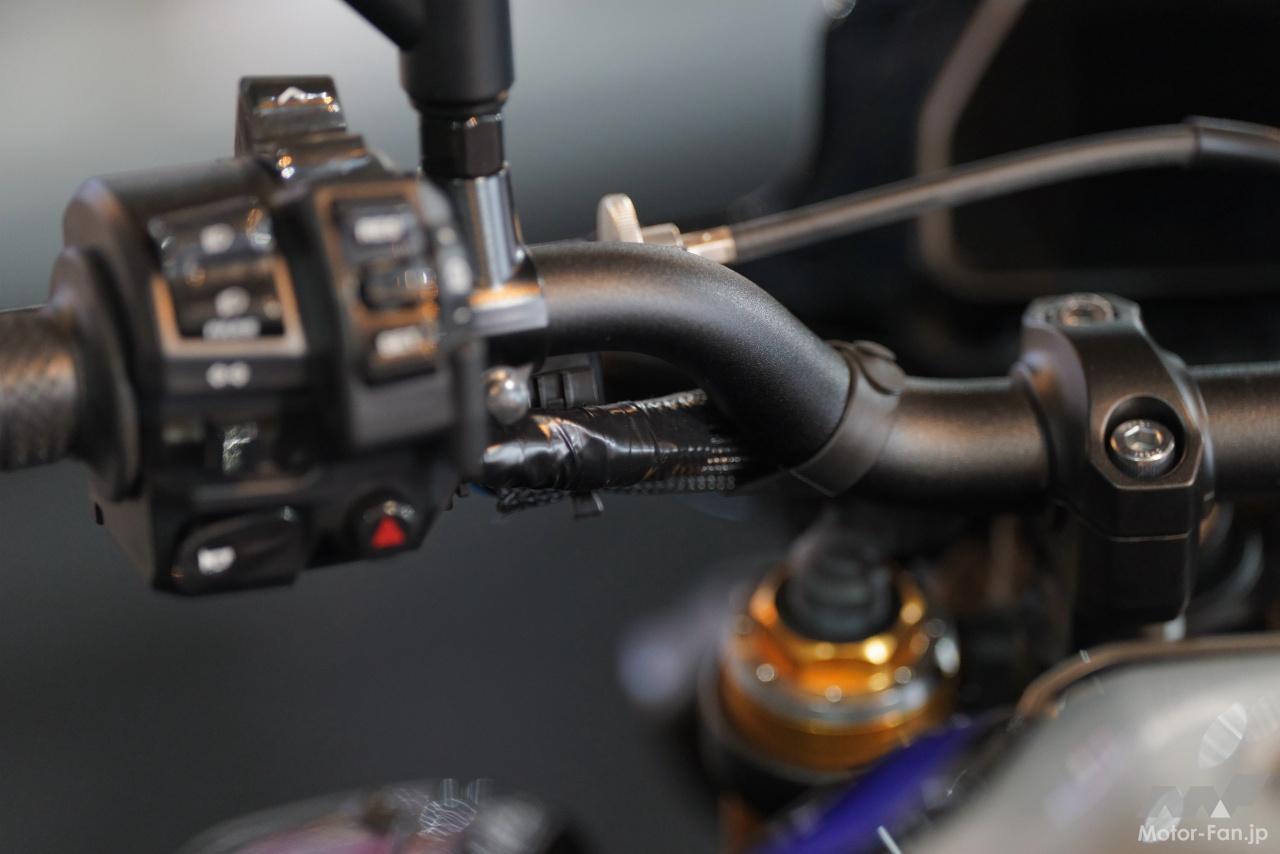

インタビュー後に、ヤマハ発動機本社のYAMAHAコミュニケーションプラザに展示してある「MT-09」と「XSR900 GP」で実際にスイッチ操作してみた。

フラッシャーは今まで右が押す操作、左が引く操作だったのが、どちらも押す操作となった。そのフラッシャースイッチは一見すると単なるシーソースイッチに見えるが、実は左右で支点が違っており、よく見るとその動きは複雑ながらもその操作には違和感なく、むしろ、「いままでもこれが普通だったんじゃないか?」と錯覚するほど自然な動きだった。

見た目の複雑さはある意味サイバーなカッコ良さを生み出しながら、人間工学的には非常に使いやすくできている。特に、かつてのレーサーレプリカをオマージュとした「XSR900 GP」には、レトロな外観に最新のハイテクの組み合わせからは、こちらは良い違和感が大きな魅力に感じられた。

ヤマハの製品にはもちろん、部品にまでも込められたという人機官能を、ぜひ路上という現場で感じてみたくなった。

<ヤマハ発動機公式チャンネル/指の動きからデザインされたハンドルスイッチ>

https://www.youtube.com/watch?v=56FOmW7yaM0

画像ギャラリー