「日産名車再生クラブ」とは?

「日産名車再生クラブ」は、2006年4月に日産テクニカルセンター内の開発部門従業員を中心に活動を開始した社内クラブ。関連会社からの参加も含めて2023年の登録クラブ会員数は115名(年平均80名、コアメンバー13名)を数え、設立以来、日産の歴史的な車両を当時の状態で動態保存すること、古いクルマを再生する過程で日産の先達のクルマ作り、技術的な工夫や考え方を学ぶことを目的に活動を続けている。

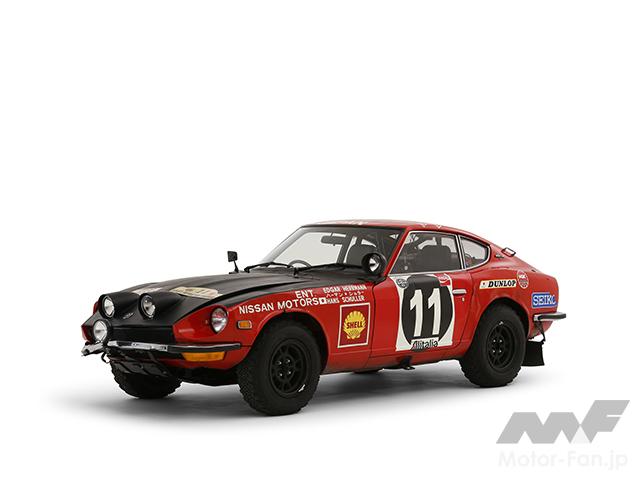

2006年の発足から現在まで16台の再生を行っており、今回のパルサーGTI-Rが17台目となった。その最初の1台となった日産のグループBマシンである240RSを皮切りに、2009年にDATSUN2000GT(バイオレットGT)、2011年にDATSUN富士号・桜号(ダットサン1000セダン)、2013年にDATSUN240Z(フェアレディ240Z)とラリーカーの再生を行って来たが、パルサーGTI-Rは10年ぶりのラリーカーとなった。

| 年 | 再生車 | 仕様 |

| 2006 | 240RS(グループB) | 1983年モンテカルロラリー仕様 |

| 2007 | スカイライン2000GT-R(KPGC110) | 1972年東京モーターショー出品車 |

| 2008 | サニーエクセレントクーペ1400GX(KPB110) | 1973年日本GP優勝車 |

| 2009 | DATSUN2000GT(バイオレットGT/PA10) | 1982年サファリラリー優勝車 |

| 2010 | たま電気自動車(E4S-47I) | 1947年モデル |

| 2011 | DATSUN富士号・桜号(ダットサン1000セダン) | 1958年モービルガス・トライアル仕様 |

| 2012 | プリンス・スカイラインGT(S54A-1) | 1964年日本GP仕様 |

| 2013 | DATSUN240Z(フェアレディ240Z/HS30) | 1971年サファリラリー優勝車 |

| 2014 | ダットサン・ベビイ(AF8N) | 1965年こどもの国 |

| 2015 | NISMO GT-R LM(BCNR33) | 1995年ル・マン24時間仕様 |

| 2016 | チェリーF-IIクーペGX- Twin(PF10) | 1974年TSレース仕様 |

| 2017 | スカイライン2000GTS-R(HR31) | 1988年スパ・フランコルシャン24時間仕様 |

| 2018 | サニー1200クーペGX-5(KB110) | 1972年東京モーターショー出品車(TS仕様) |

| 2019 | プリンス・グロリアスーパー6(S41D) | 1964年日本GP仕様 |

| 2020 | マーチスーパーターボ(K10) | 1987年リトルダイナマイトカップ仕様 |

| 2021- 2022 | スカイラインGT-R(BNR32) | 1990年N1耐久仕様 |

| 2023 | パルサーGTI-R(RNN14) | 1992年RACラリー仕様 |

| 2024 | フェアレディZ300ZX(HZ31) | 1985年全日本ラリー総合優勝車 |

2023年活動の再生車としてグループA仕様のパルサーGTI-Rが選ばれたのは、当時の電子制御4WDシステム技術やWRC グループA車両の構造、クルマづくりのノウハウを学びながら、WRCワークス活動の内容を学ぶことが目的だ。

再生では当時の関係者への聞き取り調査も行われたことから、日産がWRCから去って三十余年が過ぎた今、そのクルマ作りや活動を後世に伝えるには最後のチャンスだったのかもしれない。

日産がWRCに投入したパルサーGTI-Rとは?

1970年代から1980年代初頭にかけて、WRC発足前夜からグループB時代の直前まで、日産は二連覇(1970年〜1971年)と四連覇(1979年〜1982年)を含むサファリラリー7勝という偉業を成し遂げ、日本では「ラリーの日産」と称えられた。

そして、1982年からのグループBに240RSを、1987年からのグループAに200SX(シルビア)を投入。結果として、いずれもレギュレーションに翻弄される形となった日産が、「ラリーの日産」復活を目指して開発したのがパルサーGTI-R(RNN14)だった。

1990年8月にデビューした四代目パルサー(N14)のトップモデルとして、SR20DET型2.0L直列4気筒DOHCインタクーラーターボ(230ps/29.0kgm)を搭載し、ビスカスLSD付きセンターデフ式4WD「アテーサ」を組みわせ、4WDターボで先行するグループAのライバルに対抗するマシンとして期待された。

1990年の開発期間にプロトタイプをサファリラリーでテストし、1991年のサファリラリーでデビューを飾るほど「ラリーの日産」復活に賭ける意気込みは強かったようだ。

しかし、いざ実戦に投入されるとコンパクト過ぎたボディが災いし、限定された参戦数で開発も思うように進まず、熟成が進んだライバルに対して厳しい戦いを強いられた。さらに、バブル崩壊の影響も受けた日産本体の業績が悪化。1992年をもってパルサーGTI-Rによる日産のWRC活動は幕を閉じることになった。

名実ともに日産最後のWRCワークスマシン

今回、再生されたパルサーGTI-Rは1992年のRACラリーに出走したNME(日産モータースポーツヨーロッパ)のワークス車両で、スティグ・ブロンクビスト/ベニー・メランダー組のもの。

1992年のRACラリーはシリーズ最終戦にあたり、同年いっぱいで撤退する日産ワークスが参戦した最後のWRCイベントとなっている。エース格のブロンクビストはSS27でアクシデントによりリタイヤしているが、後のチャンピオン、トミ・マキネン/セッポ・ハルヤンネ組が8位で完走した。

なお、日産ヘリテージコレクションには今回再生された1992年RACラリー出場車の他にもう1台、1991年アクロポリスラリー出場車が保管されている。グループAのパルサーGTI-Rはワークス活動年数が2年と短く、ワークス以外でもほとんど使用されなかったことから、現存台数は極めて少ないと思われる。戦績的には残念な結果ではあるが、こうした車両をメーカーがヘリテージとして保管していることはとても有意義だと言えるだろう。

ちなみに、パルサーGTI-Rが参戦した1991年〜1992年のWRCは、熟成極まった最強ランチア・デルタシリーズと、その牙城に挑むトヨタ・セリカGT-FOUR(ST165、ST185)がトップを争う構図。フォードが投入した4WDマシン・シエラRSコスワース4×4は次代への繋ぎながら好走。三菱ギャランVR-4は進化は止まりつつあったものの、持ち前のタフさで耐久ラリーで強さを見せ、1990年デビューのスバル・レガシィRSはスピードは見せつつも脆さは隠せなかった。また、マツダも新兵器ファミリアGT-Rを投入するが、日産同様バブル崩壊(とマツダ5チャンネル戦略の失敗)に足を救われ撤退する。

日産も含め、イベントにより各社が1台〜3台のワークスマシンを走らせ、イベントごとの特色が強くチームもクルマもクルーもとにかく経験と蓄積がモノを言うこの時代は、WRCでもなかなかにハードな時代だったと言えるだろう。

参戦数や戦績ゆえに資料写真や映像の少なさが難点……エクステリア

再生にあたっては、単に綺麗にするのではなく「ゴールした状態のまま」を基本に行われた。とはいえ、グループAラリーカーゆえのスペシャルパーツも多く苦労を重ねることになった。意外にも、この当時の写真や映像資料が少なくステッカー等の復元も難しかったという。特にリヤまわりは資料や写真が少なかったそうだ。

長らく日産ヘリテージコレクションに保管されていた本車だが、分解してみると見えないところに様々な補修が繰り返されていたほか経年劣化もかなり進んでいたようで、これまた再生には手間がかったようだ。

また、ラリーカーだけにボディのそこかしこから土が出てくるため、そのクリーニングにもかなり時間がかかっている。

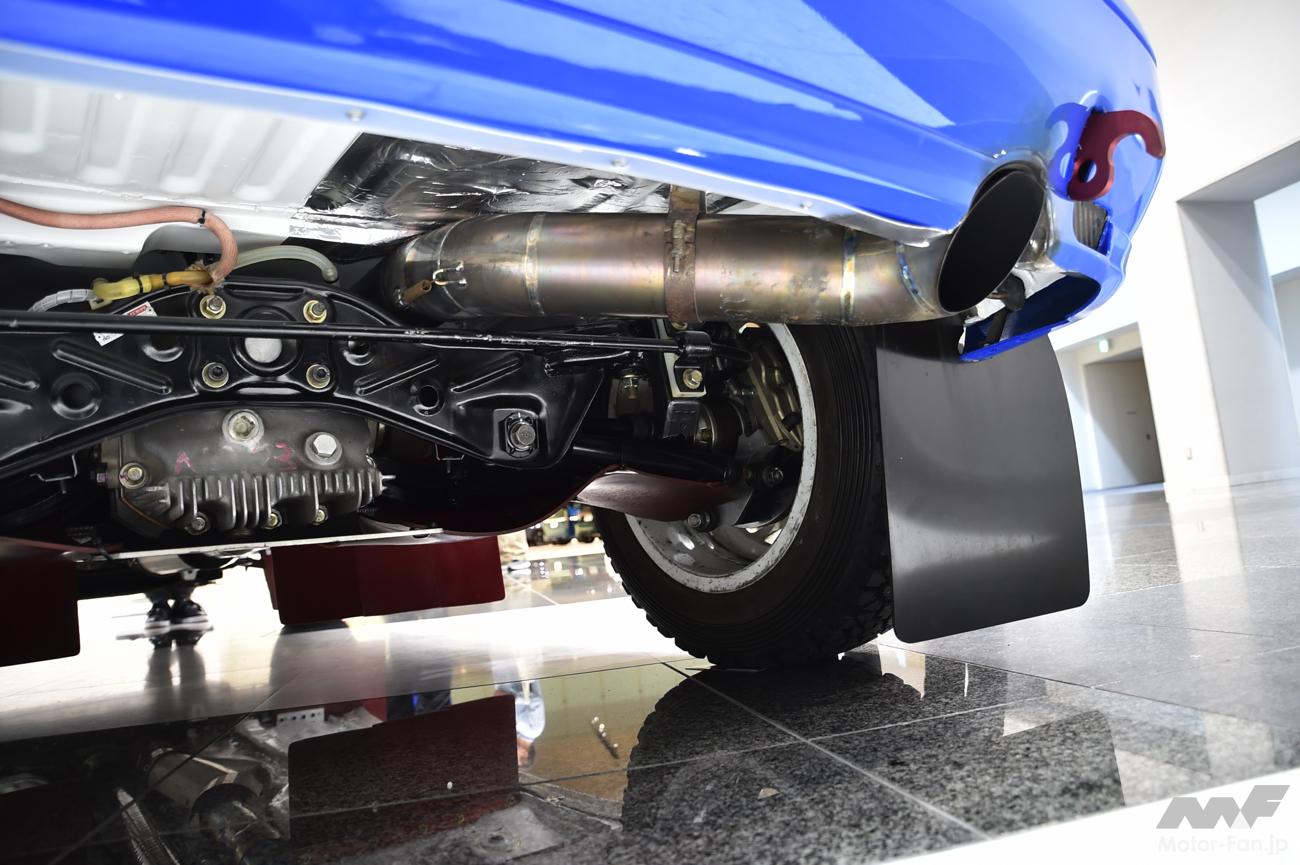

スペシャルメイドのエンジンと駆動系……パワートレイン

外観以上にスペシャルなのがエンジンと駆動系。エンジンはWRC仕様で300ps程度までパワーアップされたほか、アテーサ4WDシステムも電子制御を進めた特別なものになっている。これらについては前述の『RALLY CARS Vol.22』に詳細に記されているのでぜひご一読いただきたい。

6速ドグミッションはグループA用に開発された専用品で、デフと合わせてケースはマグネシウム製。センターデフにはE-TSが内蔵されており、このオーバーホールには日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社モータースポーツ事業部の助力が大きかったという。

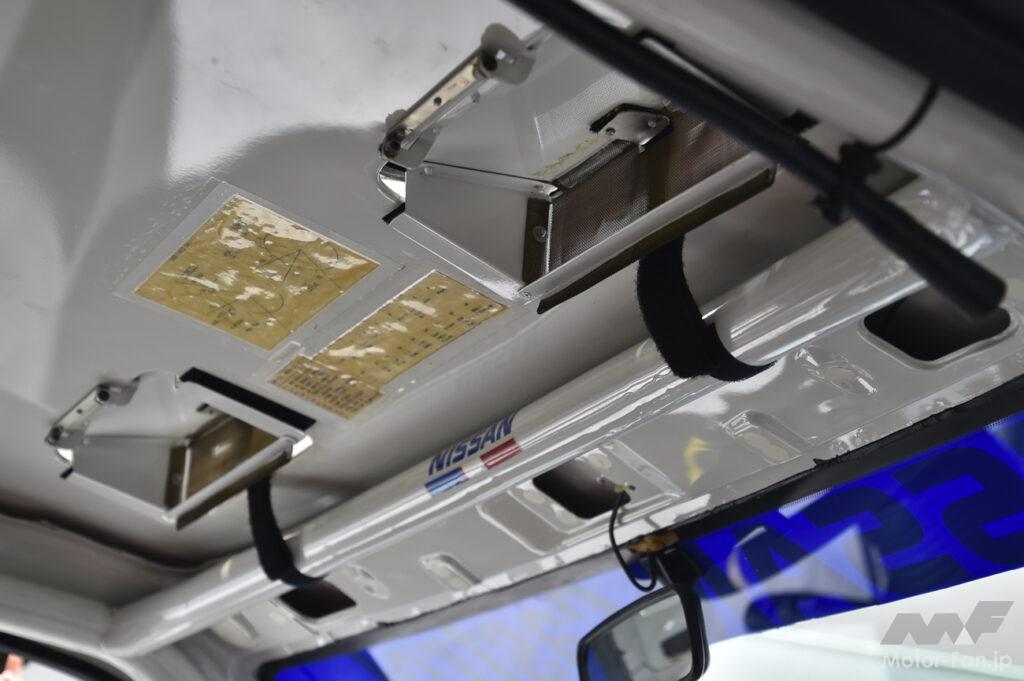

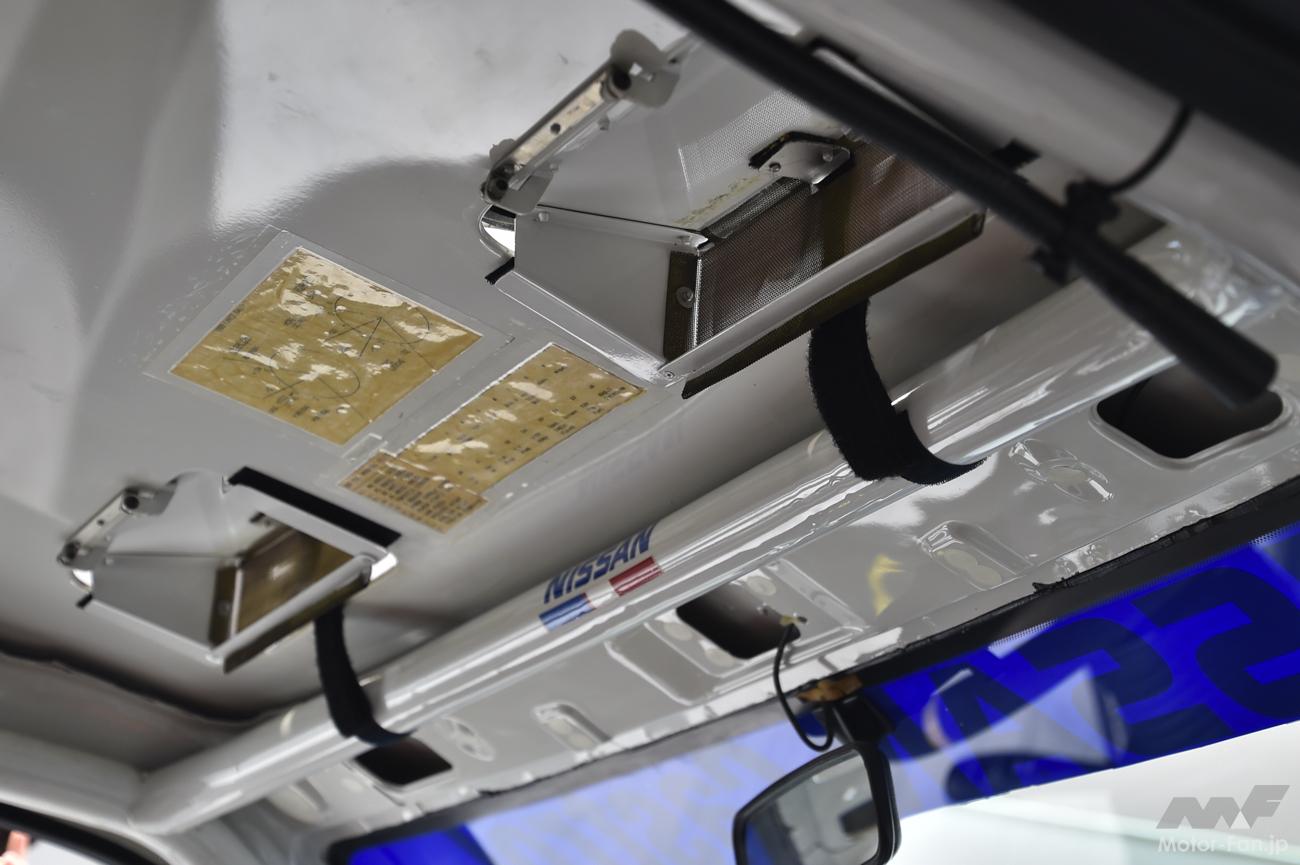

市販車の雰囲気を残しつつ無駄を廃したコックピット……インテリア

グループA時代のWRCマシンのコックピットはダッシュボードやドアの内張が市販車のまま残されているなど、意外とノーマルの雰囲気を感じさせる。一方で、ホワイトボディ剥き出しにロールケージを張り巡らせ、シートはフルバケットタイプ、内装はほとんど剥がされた空間はまさに競技車両であることを強く感じさせる。

電装系でも、ECM内部は基盤に接続された素子類がラリーの振動やアクシデント時に外れることが無いよう樹脂で固められたいたそうだ。また、センターコンソール裏のブレーカーパネルなど、ハーネス類は極めて整然と配置した上で、こちらも外れないようにしっかり固定されているなど、ラリーフィールドで戦うクルマとして作り込まれていたという。

内装類も交換するのではなく徹底的なクリーニングを実施。土埃が入り込んでいたドアの内側も、トリム裏まで清掃した上で防錆処理も施している。バケットシートもリンサークリーナーで清掃し、往時の雰囲気はそのままに綺麗になっている。

再生は協力会社の尽力があってこそ

再生には日産だけでなく関連会社が協力。貴重なパーツの提供や、現物しかないパーツの再生やオーバーホール、ステッカー類の再現など力を尽くしている。

| 協力企業 | 再生部位/部品 |

| NOK株式会社 | オイルシール |

| 大場板金 | 部品要求全般 |

| カヤバ株式会社 | サスペンションのオーバーホール |

| デカルコ デザイン&マーキング | プラークゼッケン |

| 株式会社東名パワード | エンジン部品 |

| トミークラフト | ステッカー |

| ニコ・レーシング株式会社 | クラッチ・ブレーキ部品 |

| 日産モータースポーツ&カスタマイズ株式会社 モータースポーツ事業部 | ETSオーバーホール、再生サポート |

| ロックペイント株式会社 | 車体塗料 |

再生ステッカーを貼って完了式を終える

日産名車再生クラブでは、再生を完了した車両にその記念ステッカーを貼る。完了式で再生についてひと通りの紹介を終えたあと、クラブ代表の木賀新一氏が車両の左クオーターウインドウにステッカーを貼った。

なお、再生は2023年4月のキックオフ式から14ヶ月を要しており、再生期間としては長くかかっている。それも、外観とは裏腹にスペシャルメイドな部分が多く、しかも現在では断絶してしまっているグループAのWRCマシンということから困難が多かったためだ。

再生に携わったクラブ員の一人はこのパルサーGTI-Rの作りを見て「かなりの予算をかけて作ったんだろうな……」と語った。

しかしこの再生により当時の姿を中身に至るまで再現され、今後は再び日産ヘリテージコレクションに展示されるという。また、テスト走行では極めて好調な走りを見せたとのことで、実際にその走る姿を見ることができる機会を期待してやまない。

そして、完了式と同時に2024年のキックオフも行われ、再生予定の車両が合わせて紹介された。この車両の詳細については次回の記事にて紹介しよう。

ネオクラシック時代の日産は土の香りがした最後の世代! シルビア、ブルーバード、パルサー……意外なクルマが日本と世界のラリーを戦った!!

ネオクラシック時代の日産は土の香りがした最後の世代! シルビア、ブルーバード、パルサー……意外なクルマが日本と世界のラリーを戦った!! RALLY CARS(ラリーカーズ) Vol.22 パルサーGTI-R

RALLY CARS(ラリーカーズ) Vol.22 パルサーGTI-R