意外と古い日本で開催されるラリー競技

2004年〜2010年(※)に世界ラリー選手権(WRC)が「ラリージャパン」として北海道で開催され人気を博したが、リーマンショックによる世界的な景気後退の影響で日本メーカー(スバル、スズキ)がWRCから撤退。ラリージャパンもWRCカレンダーから消えた。

※2009年は隔年開催によりWRCではなかった。

2020年からトヨタの強い後押しもあり愛知圏に舞台を移しラリージャパンが復活するが、2020年〜2021年は新型コロナウイルスの蔓延により中止。2022年にようやく開催が実現した。トヨタがチャンピオンを争うWRCだけに注目度も高く、大勢の観客を集め、現在に至っている。

しかし、流石に規模も注目度も大きいWRCに対し全日本ラリーともなるとそうもいかないのが実情。日本におけるラリー競技は意外と歴史も古く、ハイランドマスターズは2024年で51回目を迎える伝統の一戦なのだ。全日本選手権はそれらの個別のラリーを選手権形式に統合したのはWRCと同じで、1979年に試験的にスタート。1980年から本格的に選手権となっている。

とはいえ、そもそもラリーというモータースポーツはサーキットでのレースやトライアル競技に比べてわかりにくい。ドライバーとコドライバーのペアで走るし、どこを走ってるのかもわからない。観戦するにしてもどこでどうやって見ればいいのか、どうすれば楽しめるのかもわからない。

それが日本におけるラリーの知名度や人気に影響しているのは間違いない。広い地域で盛大に盛り上がるお祭り感覚なWRCならまだしも、開催規模がそこまで大きくない全日本ラリーにそこまで求めるのは酷というものかもしれないが……。

では、どうやって全日本ラリーを楽しめばいいのだろうか? そこで、全日本ラリーをより楽しむための面白い試みが2023年から始まっていたのだ。

観戦ツアー「RALLY TOURISM」

この企画はスバル好きな自動車ライター・井元貴幸氏と、スポーツマフラーメーカー「ロッソモデロ」がサポートするラリードライバー・兼松由奈選手が「全日本ラリーをもっと多くの人に知ってもらうためにはどうすればいいか?」という思いからスタートしたもの。

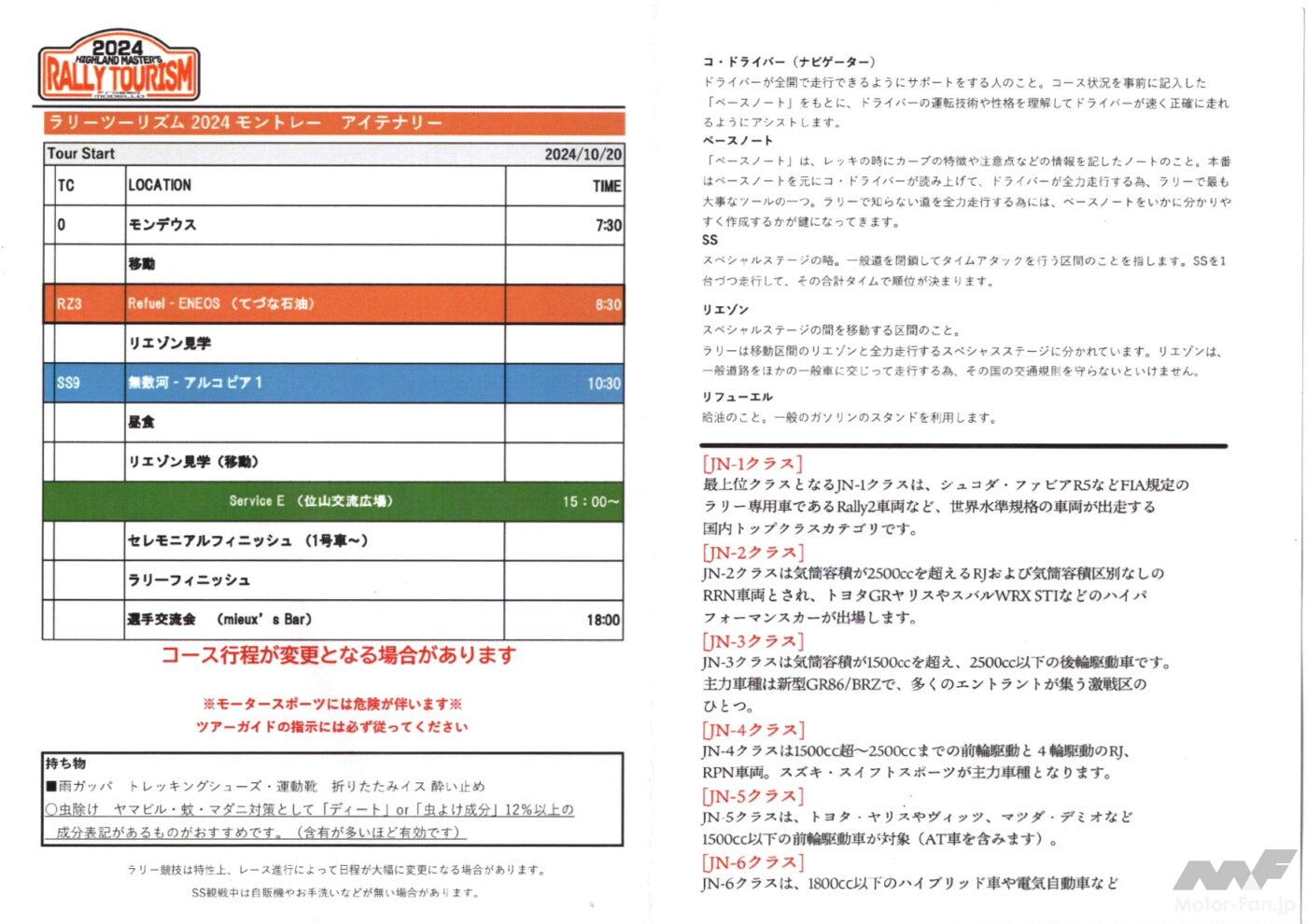

第1回は2023年のやはりハイランドマスターズ(2023年10月13日〜15日)に試験的に実施。第2回は2024年6月8日〜9日に群馬県で開催された「加勢裕二杯モントレー2024」で実施された。

それらの実績とノウハウをもとに今回は第3回として実施。これまでハイエースを使用して井元氏と同じくスバル系自動車ライターとして活躍する岩本佳美氏がステアリングを握りながらガイドを行ってきたが、今回は運転手付きのマイクロバスを用意することで、井元&岩本両名のより濃密なガイドと解説が可能となった。

井元氏に話を聞くと、ハイランドマスターズはラリーのパッケージ的にツアーにまとめやすいのが初開催に選んだ理由のひとつ。このツアーの目玉であるギャラリーステージ観戦と、ツアーの最後に設定される選手との交流会を1日にまとめられるのが大きいのだそうだ。

逆にモントレーではギャラリーステージと会食で、ツアーの目玉が2日に分かれてしまいどちらかしか選べないのが難点だったそうだ。

ちなみにツアー参加費用は選手との交流会(食事付き)含めて1万8000円で、これは即定員いっぱいとなった。一応、補助席分も1万5000円で設定されたが、こちらの希望者はいなかったようだ。席の差だけと考えると補助席もお得なようにも思えたが。

見どころ満載!充実したツアーパッケージ

この「ROSSOMODELLO presents ラリーツーリズム in M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ2024」は企画者の一方である兼松選手(とコドライバーの山下秀選手)の応援ツアーとして、兼松選手をサポートするロッソモデロも後援。

サービスパークの兼松チームテント前に集合し、ツアー中の案内や注意事項を説明。合わせて兼松・山下両選手とチームの紹介、選手からはラリー前日の様子やゴールへ向けての意気込みなどが語られた。

リエゾンで公道を走るラリーカーを間近に観戦

出発を見届けた後はツアーバスに乗り込みラリーカーを追う。ラリーカーはSS(競技区間)まで一般公道を一般車に混じって交通法規に則って走る。競技車両然としたカラーリングのクルマが一般車に混じって公道を走っていくというのは普通の人からすれば奇異に見えるが、これがラリーの魅力でもある。

そしてこのツアーの魅力はツアーバスがラリーカーのすぐ近くを走ってくれることにある。サーキットでもレーシングカーが走っているところをコースを走るバスから見学するサーキットサファリが開催されているが、より長い時間ラリーカーを視界に留められるのはこのツアーならではと言える。バス内の参加者も目の前を走るラリーカーの様子に大いに盛り上がっていた。

一方、すぐそばに応援のツアーバスが走っていることについて、コドライバーの山下選手は「近くで応援してもらえるのは励みになりますね。(ラリーカーの)車内でも盛り上がりました」と語った。

もちろん、ラリーのスケジュールやコースを熟知していれば個人でも公道を走るラリーカーを追いかけたり先回りしたりすることもできるだろうが、よほど慣れていないと難しい。ツアーではスケジュールとコースを押さえつつ、ターゲットを絞ることで効率的に見ることができるように設定されていた。

“ガソリンを入れるだけ”なのに何故これほどおもしろい?

そして、意外な見どころが「リフューエル」だ。要は燃料補給なのだが、実はハイランドマスターズのリフューエルは指定のガソリンスタンドで行われるため、順次とはいえラリーカーを何台もまとめて見ることができる貴重な観戦ポイントなのだ。

たかがクルマにガソリンを入れるだけ……と思うかもしれないが、ここもバリバリのラリーカーが一般車に混じってガソリンスタンドで給油しているというシーンは日常と非日常が入り混じって印象深いシーンを演出してくれる。

サービスパークを除けばラリーカーを間近に観察するチャンスだし、給油シーンに加えてガソリンスタンドへの入退場を含むリエゾンを同時に見ることができるわけで、かなりお得な観戦ポイントと言えるだろう。リフューエルをコースに入れているこの観戦ツアーは実にポイント高い。

SSギャラリーステージ&サービスパークで味わう”コンペティション”

もちろんラリーの見どころであるギャラリーステージは午前と午後しっかりと押さえてある。観戦タイムはツアーの軸である兼松選手の走行が終わるまででにはなってしまうが、トップ選手の走りを見ることができるので満足度は高い。

また、ツアーバスが観戦エリアの至近に停まってくれるのも嬉しいポイントだ。ハイランドマスターズは観戦者向けの駐車場が遠いというほどでもないが、近いに越したことはない。

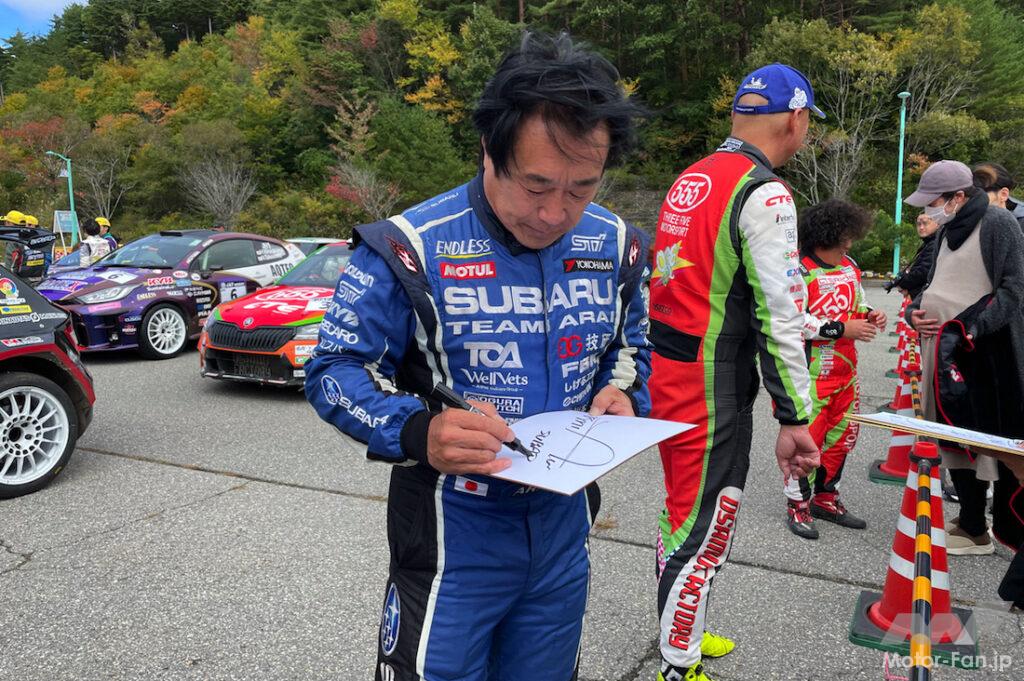

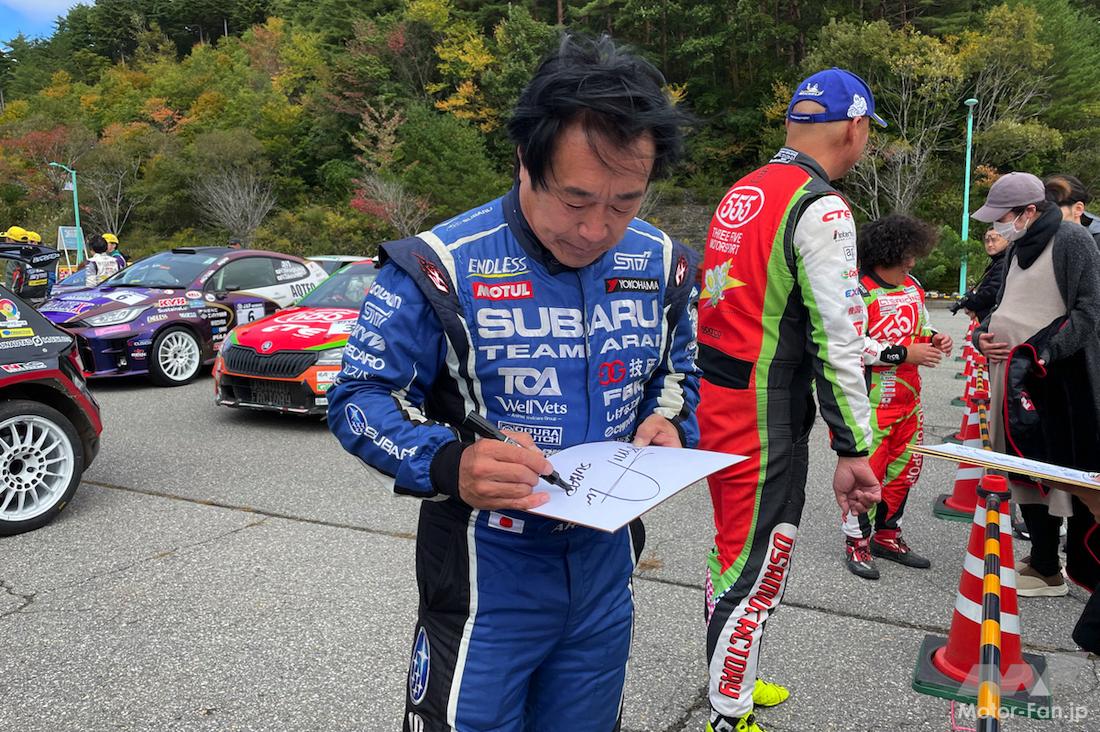

集合時間前や昼休憩時はサービスパークを見学することもできる。各チームがスタート(午後の再スタート)に向けてラリーカーの整備や調整をしているところを間近に見ることもできるし、出走準備が整ってスタートを待つ選手にサインを求めることもできる。この選手やチームとの距離の近さがラリーの魅力の一端となっている。

ツアーではラリーカーが見学できない競技区間を走っている間に昼食タイムを設定。食事は参加者各自で自由に……ということだが、観光物産館的なところに停めているので、飛騨・高山グルメも堪能することができたのはささやかな余録となった。

ラリー終了後のお楽しみは選手との交流会

兼松・山下選手が最終SSのギャラリーステージを走り終えたところでサービスパークに戻り、ツアーバスはお役御免。それぞれゴールや表彰式、ラリー後のサービスを見届ける。ラリーのゴールや表彰式はサーキットレースと違って順次行われており、ゴールするクルマがある側で先にゴールした上位クラスの表彰式をやっていたり、すでに片付けが進んでいたりと、独特の雰囲気がある。

そして、ツアーの最後は兼松選手、山下選手、ロッソモデロのチームスタッフも集まっての交流会が設けられている。1日行動を共にしてラリーという共通の話題で親睦を深めた参加者同士はもちろん、選手と直接話をしたりラリーに関する疑問をぶつけたりすることができる貴重な場となった。

特に、ツアー中に参加者の疑問が多かったコドライバーの役割やペースノートについて、山下選手が解説したり、さらにはラリーの走行動画を流しながら山下選手が実際にその走行シーンのペースノートを読み上げる朗読会(?)も行われ、場は大いに盛り上がった。

参加者の満足度も高く2025年の開催にも期待がかかる

初回や2回目のツアーに参加したリピーターはすでにラリーやこのツアーの魅力を十分に知っているが、初めて参加した人はどうだったのだろうか? 中には「ラリーはよく知らないが地元(岐阜県)出身で同い年の兼松選手を応援したくて参加した」という声もあった。

初めてツアーに参加した人は総じて「ラリーを見るハードルが下がった」「解説があると助かる」「調べるのが大変なのでパッケージされているとラクでしかも楽しい」「事前に聞いていた以上の内容だった」ととても高評価だった。

テスト開催も含め今回で3回目となるラリーツーリズムだが、全3回に参加しているという猛者もおり、リピート率の高さからその魅力を伺い知ることができる。初参加者の満足度もとても高く、リピーターになる可能性も高い。

すでに2025年シーズンでの開催も検討されており、ハイランドマスターズはほぼ確実。モントレーのようにそのほかのラリーで開催されるかも気になるところだ。

いかんせん成長中のイベントとはいえ、現状では井元・岩本両氏と有志による手作り的な企画のため、さらなる参加者増を受け入れられるかも今後の課題となってくるだろう。

とはいえ、ラリー観戦のひとつの形式としてこのラリーツーリズムは素晴らしい結果と今後の展望を示したのは間違いない。今ひとつマイナーな全日本ラリーがより一層盛り上がり、さらにラリー競技自体に多くの人が親しむようになれば幸いである。

加勢裕二杯モントレー2024でしみじみ思う…ラリーって楽しいけど難しい。次戦へ向けて前向きに!【梅本まどかのラリー日記009】

加勢裕二杯モントレー2024でしみじみ思う…ラリーって楽しいけど難しい。次戦へ向けて前向きに!【梅本まどかのラリー日記009】