三元触媒は優秀な「排ガス浄化装置」である。だからこそ世界中に普及した。しかし欠点もある。なかでも貴金属を利用していることに起因する「金属劣化」をどう抑えるかがポイントであり、これについては長年のあいだ研究されてきた。

触媒として使われる貴金属は、その「触媒」の名前のとおり、それ自体は化学変化を起こさない。しかし、仕事を続けているうちに「疲れ」が出る。貴金属の「疲れ」は、規格にある貴金属同士が合体して結晶構造が大きくなり、それによって表面積が減少してしまうことだ。ちょうど水銀の小粒が合体して大きくなるような現象だという。

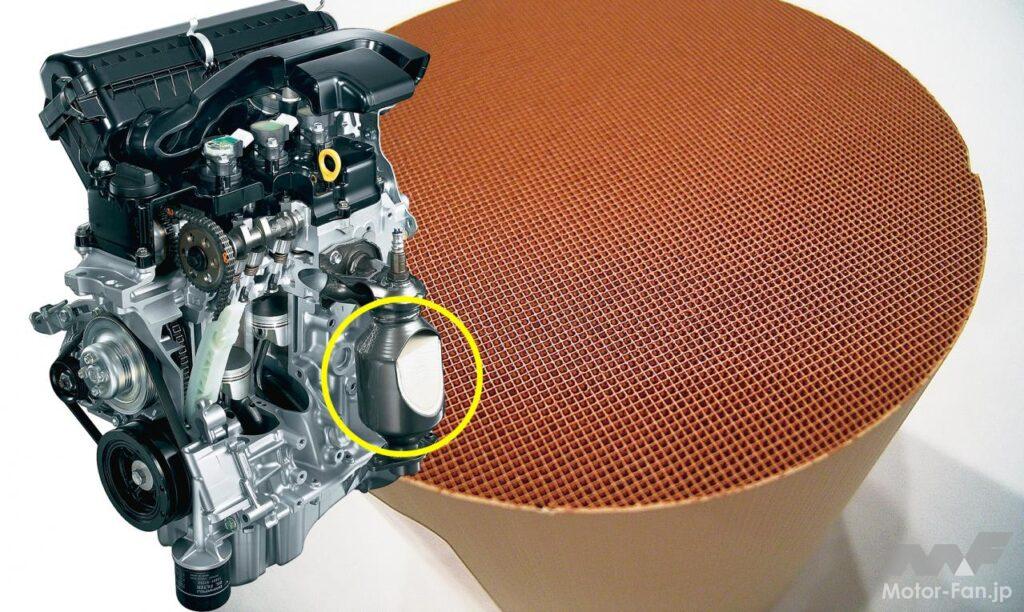

触媒の能力は、使われている貴金属分子の表面積に左右される。広い面積であればあるほど、有害物質を捕らえて化学反応を起こさせる機会が増え、浄化率は高くなる。触媒担体が細かい格子状になっているのは表面積をかせぐためだ。しかし、製造段階で貴金属をまんべんなく配置して表面積を稼いでも、「疲れ」が出て隣同士が合体し、それが繰り返されて表面積が減ると、その分だけ「酸化」「還元」の能力が落ちる。

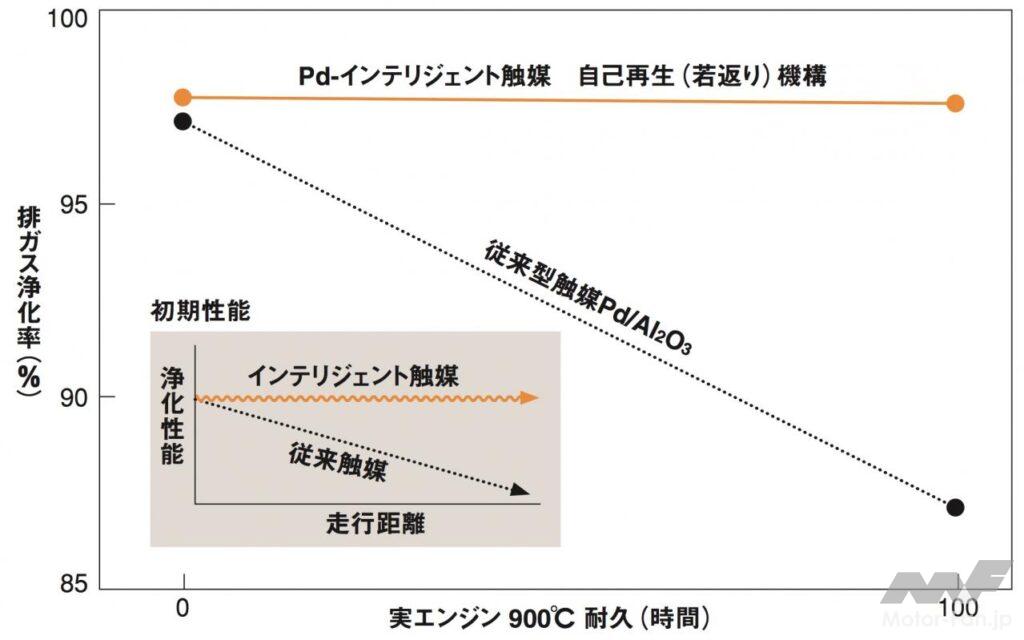

従来は、長期間にわたって触媒の能力を維持するために貴金属そのものの量を増やしていた。これはコストアップにつながるが、各国で決められた「触媒耐久試験」を好成績でパスするためには貴金属の増量が必要だった。

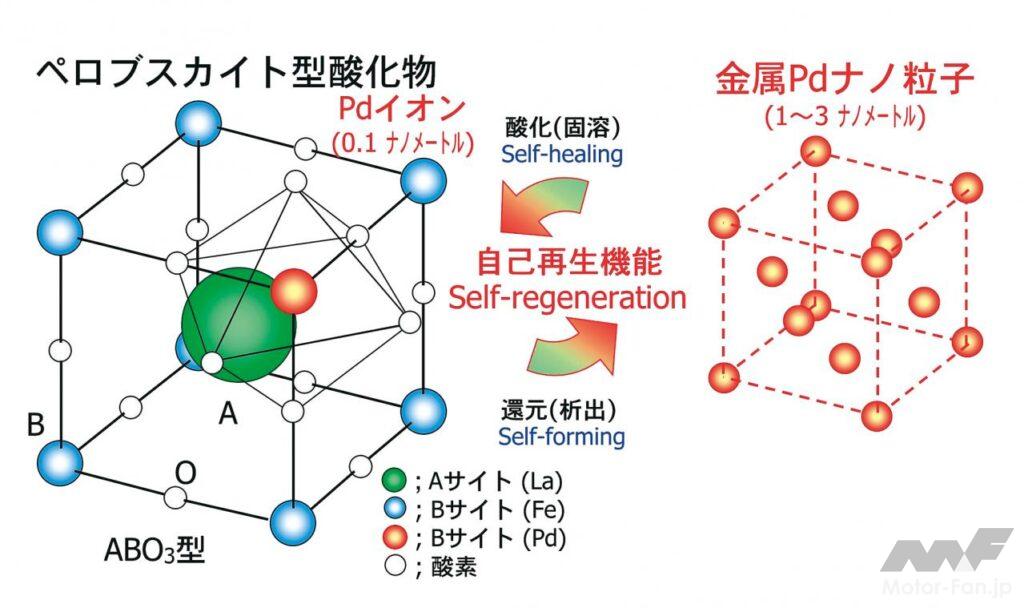

ところが、この常識をダイハツが破った。独自に開発したインテリジェント触媒を発表したのは02年10月。田中裕久氏を中心とした研究陣は「疲れてもくっつかない」構造を考案したのである。その構造は下図にあるようなもので、自己再生できる結晶を形成したことが特徴だ。

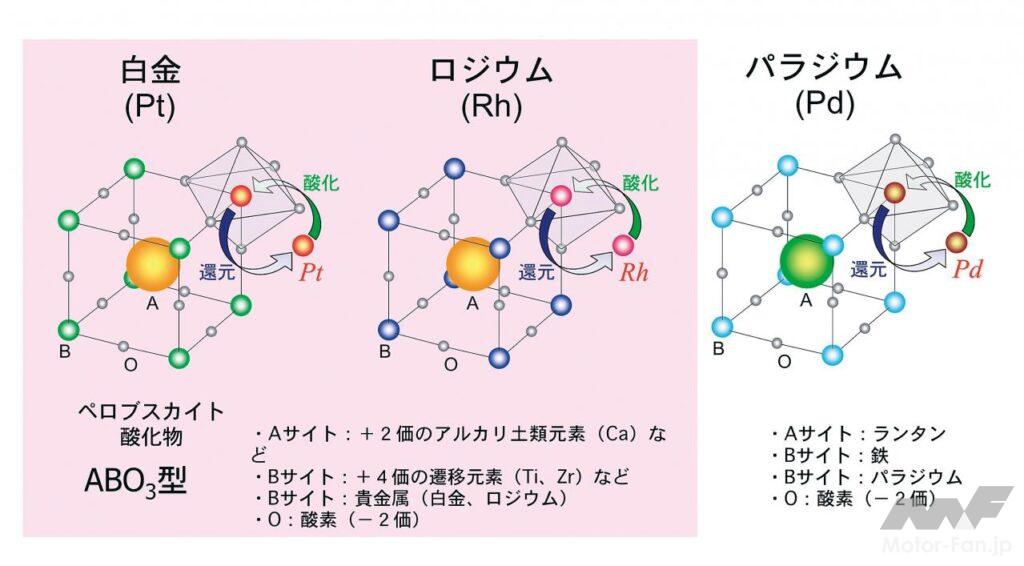

パラジウムの周囲を6個の酸素原子が取り囲み、通常はこの状態で安定している。そして、有害成分を酸化させるために、その6個の酸素原子をひとつずつ使う。すべてを使い果たすと、パラジウム原子そのものが「休み」に入る。それ以上、無理をさせない。休みながら周囲の酸素原子をふたたび取り込み、6個そろったら仕事に復帰する。じつに不思議な結晶構造を、ダイハツは考案した。

ポイントは、分子構造の中にランタンと鉄を取り込むことだった。この組み合わせが重要であり、誤解を恐れず大雑把に言うと、ランタンと鉄が、パラジウム原子がもたれあってくっついてしまう行動を妨害している、ということだ。くっつき合って結晶が大きくならないため、「休み」明けのパラジウムはもとのままの表面積で仕事をこなす。

この結晶構造をダイハツは「ペロブスカイト型酸化物」と名付けた。もともとペロブスカイトは灰チタン石と呼ばれる物質で、金属を中心に周囲を酸素原子6個が取り囲む構造を8面体の中に含有したものだ。ダイハツのペロブスカイト酸化物は、パラジウムイオンが8面体そのものの一角を形成し、その周囲を6個の酸素原子が取り囲んでいる。この構造により、パラジウムは「長く」仕事をすることができるようになった。結果としてパラジウム使用量が10分の1に減少したのだ。

その後、ダイハツはロジウムのペロブスカイト化に成功する。従来のパラジウムに加えてロジウムも高耐久型にしたスーパーインテリジェント触媒が、05年12月に発表された。そして06年6月、最後まで残ったプラチナまでペロブスカイト化し、三元触媒につかわれる貴金属すべての使用量を減らすことに成功した。

これが何を意味するのか。まずはダイハツとしての貴金属使用量削減、つまりコストダウン効果を思い浮かべるが、本当の価値はほかにある。現在、地球上で流通しているプラチナは、年間わずか200トンしかない。そのうち130トンが自動車の触媒に利用されている。埋蔵量については採掘技術との兼ね合いなどから諸説あるところだが、いずれにしても貴重な資源なのである。

1グラムの貴金属を1台のクルマの触媒で使うか、それともペロブスカイト構造化して10台で分け合うか。ますますニーズが高まるガソリン車およびディーゼル車用の触媒を、従来の性能を保ったまま、より少ない貴金属量で製造できるという価値こそ、インテリジェント触媒の社会的異議だと考えるべきだろう。田中裕久氏は「排ガス温度が高く、触媒作動条件が厳しい軽自動車で、触媒のコストを下げるための手段だった」と言うが、すでにトヨタ車向けも合わせて累計350万台の出荷実績に達したインテリジェント触媒は、社会に対して大きな仕事をしたことになる。

![「ダイハツインテリジェント触媒:貴金属成分に自己再生させる独自技術[内燃機関超基礎講座]」の1枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/big_main75948_20201128081558000000-150x150.jpg)

![「ダイハツインテリジェント触媒:貴金属成分に自己再生させる独自技術[内燃機関超基礎講座]」の2枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/big_4605509_202011280815590000001-150x150.jpg)

![「ダイハツインテリジェント触媒:貴金属成分に自己再生させる独自技術[内燃機関超基礎講座]」の3枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/big_4605511_202011280815590000001-150x150.jpg)

![「ダイハツインテリジェント触媒:貴金属成分に自己再生させる独自技術[内燃機関超基礎講座]」の4枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/big_4605513_202011280815590000001-150x150.jpg)

![「ダイハツインテリジェント触媒:貴金属成分に自己再生させる独自技術[内燃機関超基礎講座]」の5枚目の画像ギャラリーへのリンク](https://motor-fan.jp/tech/wp-content/uploads/sites/5/2022/02/big_4605515_202011280816000000001-150x150.jpg)