モビリティの電動化進展に向けて、リチウムイオン二次電池(LIB)には益々の高エネルギー密度化が求められている中、負極として最も高い理論容量を持つ金属リチウムをLIBの負極に用いた次世代電池の開発が進められている。しかしながら、金属リチウムは、表面の強い反応性や充放電に伴う溶解・析出形態の安定性に課題があり、特にリチウムデンドライト※3 の成長は短絡(ショート)につながる可能性があるため、大きな課題となっている。また、固体電解質を用いる全固体電池においても、金属リチウム負極の適用には同様の課題があり、実用化には至っていない。

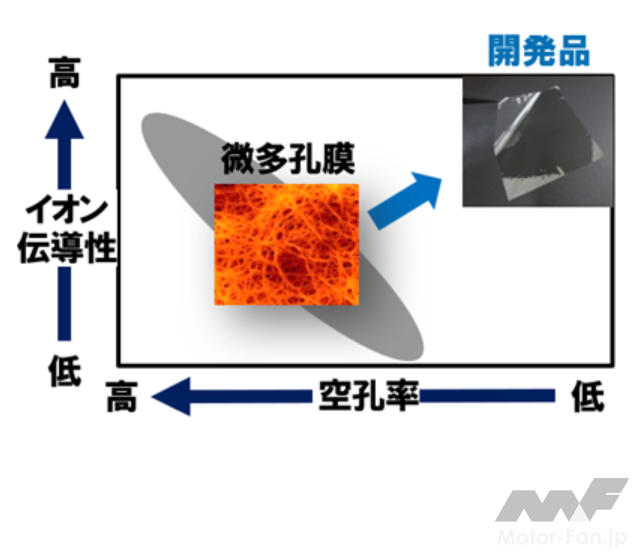

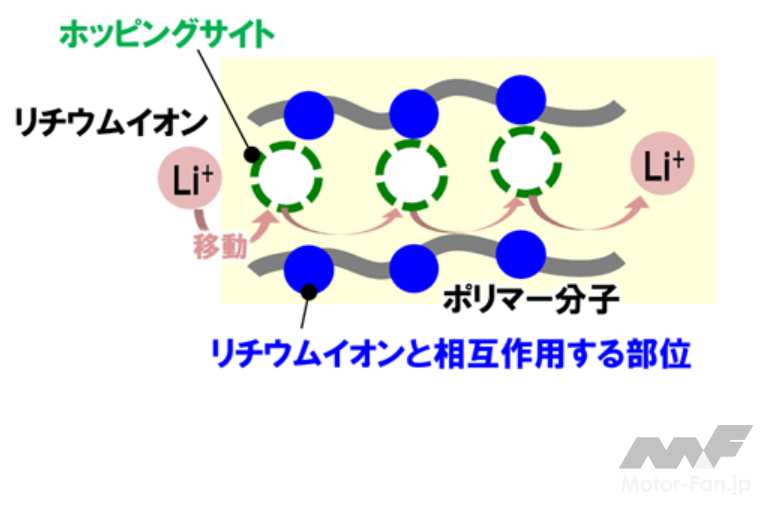

東レは、長年培ってきたアラミドポリマー※4の分子設計技術を駆使することで、無孔ながら、リチウムイオンがポリマー膜中の相互作用するサイト間を飛び移りながら移動する「ホッピング伝導」によりイオン伝導性を有するポリマー膜の開発を進めてきた。今回、ホッピングサイト※5構造の改良とサイト数を増強した新規ポリマー設計により、ホッピング伝導型のポリマー膜としては最高レベル(東レ調べ)となる、10-4S/cm台のイオン伝導度が実現された。

本ポリマー膜は金属リチウム表面の保護膜として、上記課題の解消に有効に機能することが確認されており、金属リチウムを負極に用いた電池の寿命向上が期待される。さらに、本ポリマー膜をリチウム空気電池のセパレータとして使用することで、ポリマー膜を用いた2液系リチウム空気電池としては初めて、100回の充放電サイクル作動が確認された。空気電池の作動検証は三重大学大学院工学研究科の今西誠之教授との共同研究において得られたものである。

なお、本成果の一部は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)助成事業の結果得られたものである。また、本技術については、3月14~16日に開催される電気化学会第91回大会にて発表が予定されている。

【用語説明】

1) 全固体電池:

LIBの電解液の代わりに固体の電解質を用いる電池。可燃性の電解液を用いないため、安全性が向上することや、充電時間が短縮するなどの性能メリットが期待されている。

2) 空気電池

リチウム空気電池とは、負極の活物質(電子の受け渡しをする物質)に金属リチウムを、正極の活物質に酸素を用いることで、軽量で大きな容量が得られる電池。負極側に有機系電解液を、正極(空気)側に水系電解液を用いた2液構造が検討されている。

3) リチウムデンドライト:

電池の充電時に成長するリチウムの樹枝状結晶。リチウムデンドライトが成長すると、電池性能の劣化や、短絡が引き起こされることがある。

4) アラミド:

アラミド(芳香族ポリアミド)は優れた耐熱性と剛性を有する高機能ポリマーで、 フィルム分野においては東レが世界で唯一、ミクトロンブランドで製品化されている。量産フィルムで最高の剛性を活かしてデータ保存テープとして広く使用されている他、ポリイミドに次ぐ耐熱性を有することから薄膜の回路材料にも採用されている。

5) ホッピングサイト:

リチウムイオンがポリマー膜中をホッピング伝導する際の経由地となる、ポリマー分子鎖中の特定原子や原子団のこと。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)