目次

Aston Martin Valkyrie AMR Pro

スーパーカーとレーシングカーの分かれ目

その昔、当代一級のスポーツカーといえばサンデーレーシングカーでもあった。普段使いのままに週末になればサーキットでレースを楽しみ、そのまま乗って帰宅する。物理的にはそういうことが可能なクルマのことをスポーツカーと言った。例えばブガッティのような戦前のGPカーなどは今でもクラシックカーラリーで公道を走っている。時代が進んでフェラーリ250GTOなども然り。

競技レベルが上がるに従って、やがてサーキット専用マシンが必須になっていく。と同時にスポーツカーにも新たなカテゴリーが生まれた。まるでレーシングカーのようなレイアウトながらロードカー(GT)に徹したモデル。ランボルギーニミウラを嚆矢とするスーパーカーだ。

ミウラの生まれた1960年代半ばから1980年代半ばにかけて、レーシングカーとスーパーカーはほとんど相入れ無い存在だったと言っていい。例外があるとすれば(そしてそれをスーパーカーと呼ぶかどうかは別にして)ポルシェ911のRSとターボであろうか。

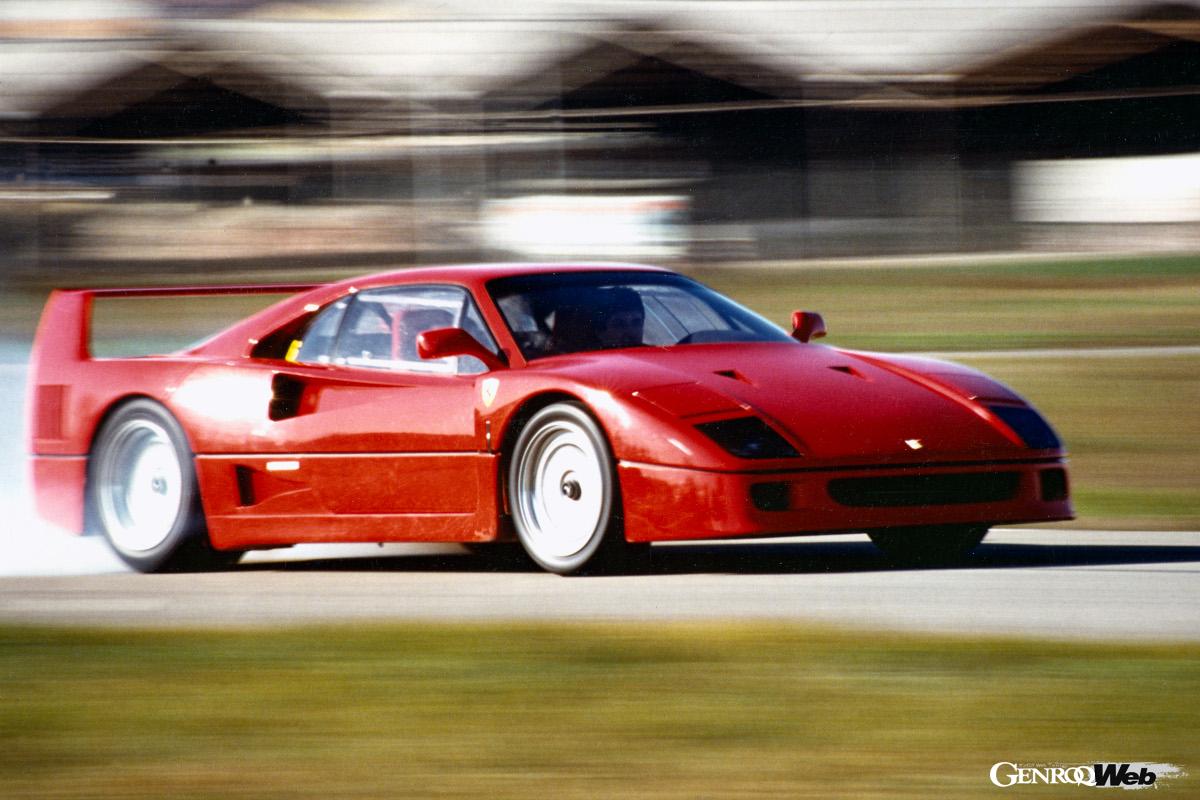

ところが1980年代半ばになるとそんな状況の画期となるモデルが登場する。フェラーリF40。それはレーシングも十分に可能なスーパーカーだった。以来、本当に300km/h以上の最高速を実現し、サーキットパフォーマンスにも優れたスーパースポーツカーが続々と生まれ、その系譜は現代に至っている。マクラーレンF1などはさしずめその代表格だろう。

サーキットに行くしかない

性能をあげたスーパースポーツカーはしかし、ひとつの矛盾を抱えていた。もはや公道ではそのパフォーマンスの一部しか味わえず、かと言ってサーキットで走らせればブレーキなどが数周しか持たない。ドライビングを楽しむスーパースポーツカーオーナーの欲求不満は溜まる一方だった。

一方、メーカーやディーラーも新たな問題を抱えるようになった。高性能を提供する上での社会的な責任と道義をいかにカバーするか。最近のサーキットイベントや専用コースの建設はその善後策のひとつと言っていいが、クルマ側での処方箋は果たしてないものか。

1990年代に入るとポルシェやフェラーリが市販モデルにサーキット用モディファイを加えたマシンで行うワンメイクレースを始めている。コンペティションの場で鍛えられることでジェントルマンドライバーたちのスキルも次第に上がり、市販+αのマシンではとうとう物足りなくなっていく。ピュアなレーシングカーを求めてクラシックモデルなどにトライするユーザーも増えだした。

そこにビジネスチャンスを見出したのがマラネッロだ。レースレギュレーションに縛られ無い、けれども最新かつ最高性能のトラック専用マシンを開発。自社の技術アピールをしつつ、それをVIPユーザーに託す(高額で販売)。彼らのサーキットアクティビティを完全にコントロールすることで、そこからプロではないドライバーのドライビングデータを大量に吸い上げ、次世代モデルの開発(例えばフィードフォワード制御の電動ステアリングやアクティブシャシー)へと繋げていく。もちろん、同時に特別な空間を演出することでVIPユーザーを囲い込みつつ・・・。

ここに再び、スーパースポーツカーから新たなレーシングカーが分派したというわけだ。歴史は離合集散を繰り返す。

ヴァルキリーAMRプロはなにを目指すのか?

まとめると今日、ハイエンドブランドがレース用ではないトラック専用マシンを企画する理由は3つある。ひとつはVIPユーザーの欲求を満たしつつ彼らを囲い込むこと。次に最新テクノロジーを使いそれを実際に試す実験モデルとして。そして、高性能マシンを作るメーカーとしての責任である。

この7月、日本にまた新たなトラック専用マシンが降臨した。推定4億〜5億円と言われるアストンマーティン ヴァルキリーAMR プロがVIP顧客の元にサーキットでデリバリーされた。

1000ps超を発揮する6.5リッターV型12気筒自然吸気エンジンをリヤミドに積んだフルカーボンボディ&シャシーのマシンは、レースレギュレーションに縛られることなくピュアに理想の性能を突き詰めており、そのことはエアロダイナミクス・モンスターというべきスタイリングを見れば一目瞭然だろう。

電動化時代のスーパーカーの行く道

シェイクダウンテストを兼ねた納車式で、クルマ、特にクラシックカーやスーパーカー、そしてレーシングカーをこよなく愛するオーナーは、ヴァルキリーAMR プロのとてつもない性能を体感したのち、こう言った。「私のコレクションの中でも最も価値ある1台だと思います」。

F1を頂点としたフェラーリ流ハイエンドスポーツカービジネスを目指す英国の老舗にとって、次世代ミドシップモデルのフラッグシップとしてヴァルキリーAMR プロの果たす役割は重要だ。何事も頂上が高くなればなるほど裾野は広がるものだから。

富士スピードウェイのグランドスタンドに木霊する素晴らしい12気筒サウンドに聞き惚れつつ、トラック専用マシンのもうひとつの意味に思いあたる。電動化必須=内燃機関後退の時代にあって、トラック専用マシンはその技術を継承し、発展する場になり得る。エンジンのナチュラルな官能サウンドにもはや期待できない電動化時代のスーパーカーに代わって、ヴァルキリーAMR プロのようなトラック専用マシンが我々に素晴らしい音を聴かせ続けてくれることだろう。