目次

なぜいまグラントゥーリズモに乗るのか

令和2年の最初にお手合わせいただいたクルマはマセラティ・グラントゥーリズモだった。正確には“マセラティ・グラントゥーリズモ MC”と呼ばれる全国限定12台(グラントゥーリズモ MC 9台、グランカブリオ MC 3台)の特別仕様車で、マットブラックのボディとカーボンのエンジンフードを組み合わせた“地味派手”な装いである。

「なんでいまさらグラントゥーリズモ?」と思った貴方は正しくて、マイナーチェンジがあったわけでもなく、以前と何も変わっちゃいない。グラントゥーリズモそれ自体はそのままでも、グラントゥーリズモを取り巻く環境は大きく変化した。

マセラティのホームページを見ると「グラントゥーリズモの新規オーダーは終了いたしました。」と書いてある。イタリア・モデナの本社工場にあるグラントゥーリズモの生産ラインは2019年11月11日に最後の1台がラインオフして以降、解体作業と同時にまったく新しいモデルの生産ラインの新設が進んでいる。

つまり、もし新車でグラントゥーリズモを購入しようと思ったら、もはや市場在庫を探るしかない。「もう乗れなくなってしまうのか」が、今回の試乗のきっかけでもあるのだけれど、以前からずっと気になっていたこのクルマの“不思議”について、コンディションのいい個体に乗れるうちにあらためて考えを巡らせてみたかった。

2ドアクーペというアイデンティティ

そもそも、マセラティの歴史上最初に作られた(レーシングカーではなく)ロードモデルとされているのは2ドアクーペだった。創業者のアルフィエーリ・マセラティの頭文字と直列6気筒エンジンから命名された「A6」は1947年のジュネーブ・ショーでお披露目され、ピニンファリーナが手掛けたスタイリングにも注目が集まった。その後継車的存在として1957年には3500 GTが誕生、この系統が後の初代ギブリ(1967年)へと引き継がれていく。

1980年代の228やカリフやギブリやシャマルも2ドアクーペではあるけれど、マセラティにとってこの辺りは必ずしも輝かしい時代ではなく(故障や不具合が多発した頃で“黒歴史”と言われることもある)、公式には初代ギブリの次の2ドアGTは80年代をすっ飛ばしてなかったことにして、フェラーリの傘下に入って1998年に登場した3200 GTということになっている。初代ギブリやボーラやメラクなどを手掛けたジウジアーロがデザインを担当した。

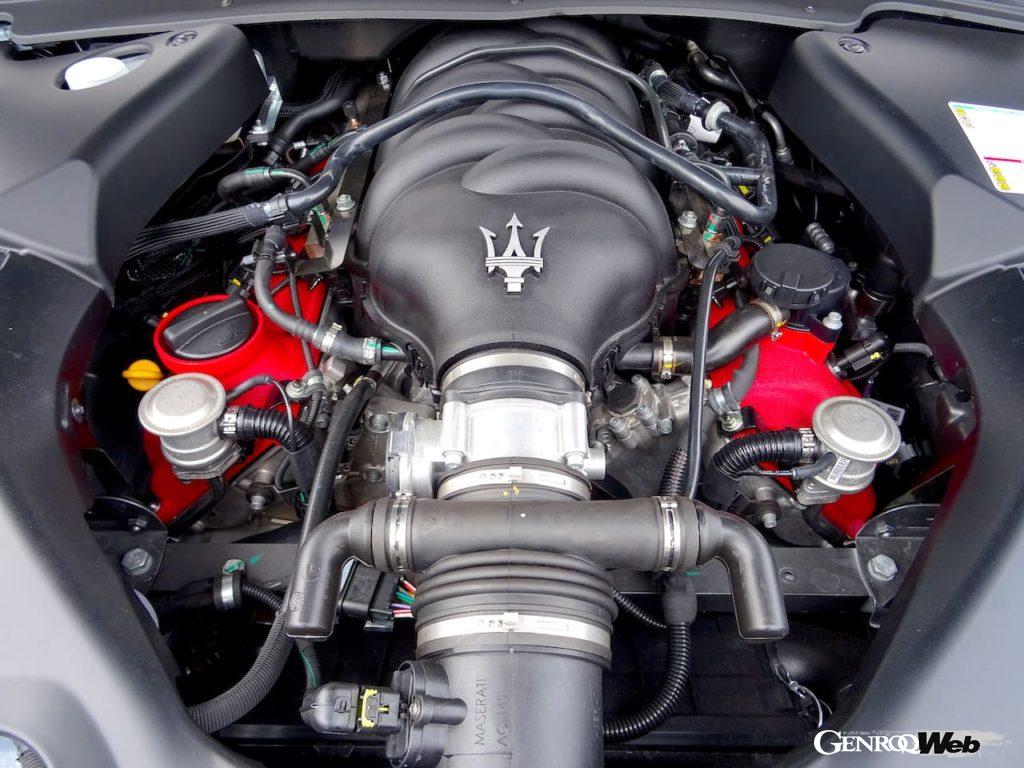

そして2007年、現行のグラントゥーリズモが発表される。デザインはピニンファリーナが腕を振るい、当初は2種類のV8と2種類のトランスミッションを用意するだけでなく、「MCシフト」と呼ばれるセミATのみがリヤトランスアクスル形式を採用するという気合いの入れようだった。

同じモデルでトランスミッションの搭載位置を2ヵ所も設けるなんてあんまり聞いたことがないのは、設計要件や生産性の面倒からそんなことしようと誰も思わないからである。「マセラティもなかなかやるな」と当時は感心したが、案の定しばらくしてMCシフト仕様は消滅し、トルクコンバータ付き6速ATのみとなった。

スペックに表れないセールスポイント

マセラティ・グラントゥーリズモの魅力のひとつは自然吸気の4.7リッターV8にある。発表当初は440ps/490Nmが繰り出す加速感に「うぉお」と圧倒されたものの、後に460ps/520Nmまでパワーアップされた現行モデルにいま乗っても正直あの頃の感動はない。2リッターの直4ターボで400ps/500Nmを平気で出すいまの時代においては、パワースペックや動力性能におけるこのクルマの優位性はほとんどなくなってしまったからだ。

それでもスロットルペダルを踏みたくなってしまうのは、自然吸気ならではのスムーズで気持ちのいい吹け上がりと、それに伴って奏でられる官能的サウンドを味わいたいという欲求によるものである。

グラントゥーリズモが発するサウンドは、フェラーリやマクラーレンやランボルギーニといったスーパーカーのそれとは明らかに異なる。スーパーカーのサウンドは花火のように華々しく力強くて計算し尽くされた感じがするが、グラントゥーリズモはどこかたおやかに歌い上げるようで、そして粋で艶がある。

おそらくこれはある程度サウンドのチューニングがされているとはいえ、最終的に耳に届いているのはさまざまな偶然がもたらした産物ではないかと思っている。そうでなければフロアやサイレンサーのビビりをそのまま放置したりはしないだろう。そんなものが見つかったら、普通の自動車メーカーなら直ちに改善するはずである。しかしグラントゥーリズモはそんな雑味が絶妙なスパイスとなっていて、あの「プォーン」という他のどれとも似ていない特有のハーモニーを形成している。

ちなみに、「サウンド」がセールスポイントのひとつであることは当のマセラティも理解していて、つい先頃、現在開発中のEVのティザー動画を公開した。そこには「The music is changing」と謳われている。エンジンとエキゾーストシステムを持たないEVになっても、マセラティの「音楽」は形を変えながら存続し続けます、みたいなメッセージである。

セオリーの外で生まれる一体感

さて、グラントゥーリズモである。このクルマ、いわゆる“自動車評論”の観点からすれば高得点をはじき出すのは難しい。設計年次が古いというハンディキャップによる弱点が、最新モデルと比較されてしまうと浮き彫りになるからだ。

前述のようにエンジンはフィーリングも音も気持ちいいけれど、4.7リッターのV8にしてはもはやトルクの線は全域で細く、過給機もアイドリングストップも装備していないゆえ、燃費も決してよくはない。ボディやシャシーの剛性感も高くなく、塊感とか頑強とか強靱などの言葉からは離れたところにいる。街中をタウンスピードで流していて、少し大きめの路面からの入力があると、ボディ全体がゆさっとねじれるような頼りなさを感じることもある。

通常、こういうボディ剛性感のクルマに刺激的なハンドリングは期待できない。ボディやシャシーがしっかりしていないと、ステアリングを切ってから車体が向きを変えるまでの間にいろんなところが捻れたり歪んだりして、操舵応答性が悪くなるからだ。ステアリングと車体の動きに遅れがなく、ぴったりシンクロしていると、ドライバーは一体感のようなものを感じてクルマと繋がっていると実感する。

そして、どういうわけかこのグラントゥーリズモでもそれがちゃんとこれでもかってくらい味わえる。ボディ剛性の概念やボディ/シャシー設計のセオリーからは外れているのに、運転する者を魅了する操縦性を備えているのはなぜか。

魅力的だけど作れない

考えられるのは、本来なら弱点とされる剛性感の低さを逆に利用して、サスペンションの設計やセッティングを行う手法である。捻りや歪みを足周りの動きの一部としてとらえ、クルマの動かし方を構築しているのだろう。

ボディやシャシーに負荷がかからず、ステアリング操作も激しくないタウンスピードでは精彩を欠くように感じるいっぽうで、高速道路での車線変更は“瞬殺”で決まるし、ワインディングロードではステアリングの切り返しが続くような場面でも、ドライバーの期待通りにクルマが反応し、時にそれは期待を超えるほど鋭く優雅な“舞”を披露する。これに自然吸気V8の突き抜けた吹け上がりと「プォーン」が加わるので、ドライバーはいつのまにかグラントゥーリズモの運転に陶酔してしまうのだ。

こうした印象は、自分が“マセラティ贔屓”だからそう感じるわけではなく、自分なんかよりもずっと理論的にクルマを知り尽くしたエンジニアにとっても同様らしい。たまたま某国産自動車メーカーのエンジニアと会う約束があって、このグラントゥーリズモに乗って出かけたら、駐車場で彼に「いいですよねえこれ」と言われた。

これまで、グラントゥーリズモの運転経験のある国産エンジニアに何人もお会いしたけれど、みな異口同音に「いいですよねえこれ」と漏らした。そのたびに(もちろん今回も)、自分は同じことを言ってみる。

「そんなにいいと思うなら、こういうのを作ればいいじゃないですか」

そしてそのたびに(もちろん今回も)、同じ返答を聞く。

「ウチじゃ無理ですね」

どうして「無理」なのかは、メーカーによって事情や都合が異なるので一概には言えないけれど、すごく大雑把にまとめると「たとえ技術的にどうにかなったとしても、そもそもウチではこういうクルマを作って販売すること自体が許されない」みたいなことらしい。

通常の設計技術では解明が難しい、けれどすこぶる美味しいグラントゥーリズモの乗り味も不思議だけれど、「こういうクルマ」を魅力的商品だと理解できるエンジニアがいるのに、それを作ったり売ったりすることを許さない「誰か」がいる日本の自動車メーカーもまた大いに不思議でならないのである。

REPORT/渡辺慎太郎(Shintaro WATANABE)

投稿 マセラティ グラントゥーリズモにつきまとう不思議【渡辺慎太郎の独り言】 は GENROQ Web(ゲンロク ウェブ) に最初に表示されました。