2023年4月の第3土曜日に、それまでの『マクラーレン 720S』に代わって『トミカ』のNo.57となったのが『アート引越センター トラック』です。アート引越センターは、もともとは1968年に大阪で寺田運輸として創業された運輸会社を母体とします。引越といえば運送会社が片手間で行なっていた時代である1976年に、「モノを運ぶ」だけでなく、心のこもったサービスで新生活のお手伝いをしたいという思いから、同社は引越事業を開始して事業部を設立しました。これがアート引越センターの創業です。翌年、この事業部が独立したのがアート引越センター株式会社となります。

引越家財と家族が一緒に移動できる引越専用2階建てバス『ドリームサルーン・ナイス21』の就行や自動車も一緒に運べる『カーキャリー21 』などの画期的なアート引越センターのサービスは好評を博し、その後、社名をアートコーポレーション株式会社にあらためて、物流事業や引越事業に加え、自動車販売事業やワンストップサービス事業、保育事業など事業の多角化を果たしつつ拡大。女性スタッフによるお引越『レディースパック』や学生向けサービス『学割パック』など、現在では常識となってるような引越サービスや新資材『エコ楽ボックス』を開発して業界をリードし、2022年にアート引越センター株式会社へ商号を変更して現在に至っています。

現在、アート引越センターは日本国内で積載量1トン~4トンのトラックを使用しているようで、全国で1500台以上を保有しているそうです。その中のひとつが、1975年に2トン・クラスのトラックで販売台数首位の座を獲得して以来、日本を代表する小型キャブオーバー・トラックとして知られてきたいすゞのエルフです。アート引越センターでは、エルフは主に3トン車が多く見られるようで、「デカ3トン」や「バケ3トン」と通称される、引越業界では珍しい3トンロング車も保有しているようです。ちなみに通常の3トン車は「CL(シーエル)」という通称で呼ばれるようです。

エルフは1959年に初代モデルがデビュー、2023年4月現在は同年3月にデビューした7代目にあたるモデルが現行最新型となっています。『トミカ』の『No.57 アート引越センター トラック』は、特にモデル車種などは製品名に表記されていませんが、そのデザインから見て、2006年にデビューした6代目にあたるモデルを再現しています。グリルのデザインから見て、その6代目モデルの中でも2018年のマイナーチェンジ以後の車両と思われます。

まず、内外装を一新、無駄を省いた機能的なデザインとし、ハイキャブとワイドキャブは、フロントピラー、ボディサイドを直立化させることで、大きな室内空間を実現しています。さらに新普通免許最適車を目指して従来型のハイキャブを拡大し、クラス唯一の普通車(1ナンバー)専用1.8m 幅のハイキャブを開発。キャブ幅段差の縮小や、架装時のボディサイズのさらなる容積アップ(全幅拡大)を可能としています。

さて、いすゞはこの6代目モデルから、小型トラックと中型トラックを一つのグループとして考え、「SEE GLOBAL(シー・グローバル)」をコンセプトに、世界市場を見て、世界に通用するトラックを目指して開発されました。いすゞがこれまで、世界中の市場で学んできたトラックに求められるニーズを踏まえ、安全性、経済性、環境性能をグローバルな視点で徹底的に追究しています。また、環境規制の強化、免許制度の改正、労働人口の減少、事故・盗難の頻発、運行管理の重要性など、日本国内における小型トラックを取り巻く大きな環境変化も踏まえて開発されています。将来を見据えた“運ぶ道具”として、“新普通免許最適車”、“新排出ガス基準時代の省エネ車”、“セーフティ・セキュリティ”の新しい3 つの価値基準を提案しています。

さらにエンジンの小排気量ターボ化、軽量キャブの新開発、フレーム、サスペンション、タイヤの改良など、車両全体で徹底した軽量化を実施し、新普通免許枠内でも充実した車型バリエーションの展開を可能にしています。これに加えてハイキャブにいすゞオリジナルの軽量ボディを組み合わせ、都市内配送に最適なドライバン完成車『Eカーゴ』を設定しています。

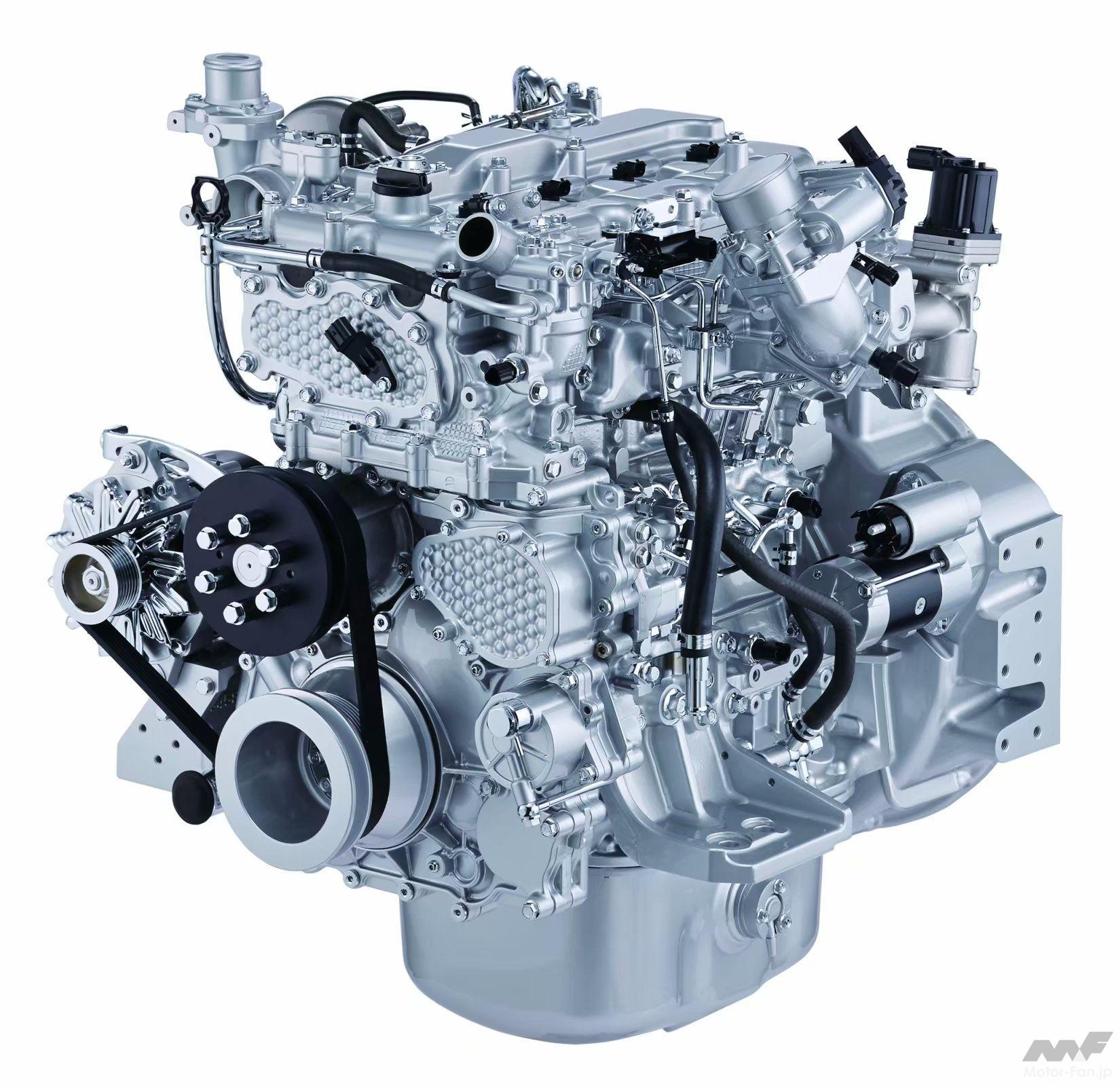

エンジンは“D-CORE(ディー・コア)”3.3ℓ、4JJ1‐TCS 型インタークーラーターボディーゼルエンジンを新開発。排気量あたりのトルクが可能な限り高められ、軽量・コンパクト化を追求、燃費、重量、排出ガスといった諸性能が根底から引き上げられています。これにより、新長期排出ガス規制に適合すると共に、クラスで初めて重量車燃費基準を達成、平成17 年基準の低排出ガス重量車認定にも適合しています。さらにアイドリングストップ&スタートシステムをクラスで初めて標準装備しています。

トランスミッションはマニュアルトランスミッションの進化形である『スムーサーE』シリーズを発展・改良させた、いすゞ独自のイージードライブシステム、自動変速とシーケンシャルマニュアル変速を実現する『スムーサーEx』が搭載されています。さらに国産トラックとしては初めて、盗難防止のための電子施錠システム『イモビライザ-』が標準装備されています。

いすゞエルフは発売以来、様々な改良が加えられてさらに、より使いやすいトラックに進化してきており、『トミカ』でも発売以来、様々な『エルフ』がモデル化されています。実は2023年4月現在、この『No.57 アート引越センター トラック』は、『No.48 いすゞ エルフ (ミッキー&フレンズ) トラック』や『No.109 DHLトラック』とは同一シャシーを用いた兄弟関係にあり、後部パネル開閉ギミックをもったカーゴバン部分も同様な物になっています。これらの兄弟車でコレクションしてみるのも楽しいでしょう。ぜひ1台、コレクションに加えられてみてはいかがでしょう?

■いすゞ エルフ ディーゼル 2t ハイキャブ 高床ダブルタイヤ/ロングボディ/木製アオリ・ワンハンドゲート付 主要諸元(『トミカ』の規格と同一ではありません)

全長×全幅×全高(mm):6080×1930×2270

ホイールベース(mm):3360

トレッド(前/後・mm) :1395/1425

車両重量(kg):2530

エンジン:4JJ1-TCS型直列4気筒DOHCディーゼル インタークーラー付き2ステージターボ

排気量(cc):2999

最高出力: 110kW(150ps)/2800rpm

最大トルク:375Nm(38.2kgm)/1400-2800rpm

トランスミッション:6速AT

サスペンション(前/後):インデペンデント/リーフリジッド

ブレーキ(前/後) :ディスク/ドラム

タイヤ:(前後)185/85R16

■毎月第3土曜日はトミカの日!

毎月第3土曜日は新しいトミカの発売日です。2023年4月の第3土曜日には、上でお伝えしているように、それまでの『No.57 マクラーレン 720S』に代わって『No.57 アート引越センター トラック』が登場します。また、それまでの『No.46 マツダ3』に代わって『No.46 フェラーリ デイトナ SP3』が登場します。なお、『No.46 フェラーリ デイトナ SP3』には、初回出荷のみの特別仕様(特別色)もあります。