“照明”に関わる技術は、近年大きな変化を遂げている。なかでも象徴的といえる存在が、車両前方の状況に応じ、配光をアクティブに制御するアダプティブドライビングビーム(ADB)だ。そしてこの技術の成立において重要なカギとなっているのが、ヘッドライトに必要な大光量を瞬時にON/OFFすることが可能なLED、そしてそれらを微細化して小さなパッケージ上に配置するというLEDアレイという部品である。

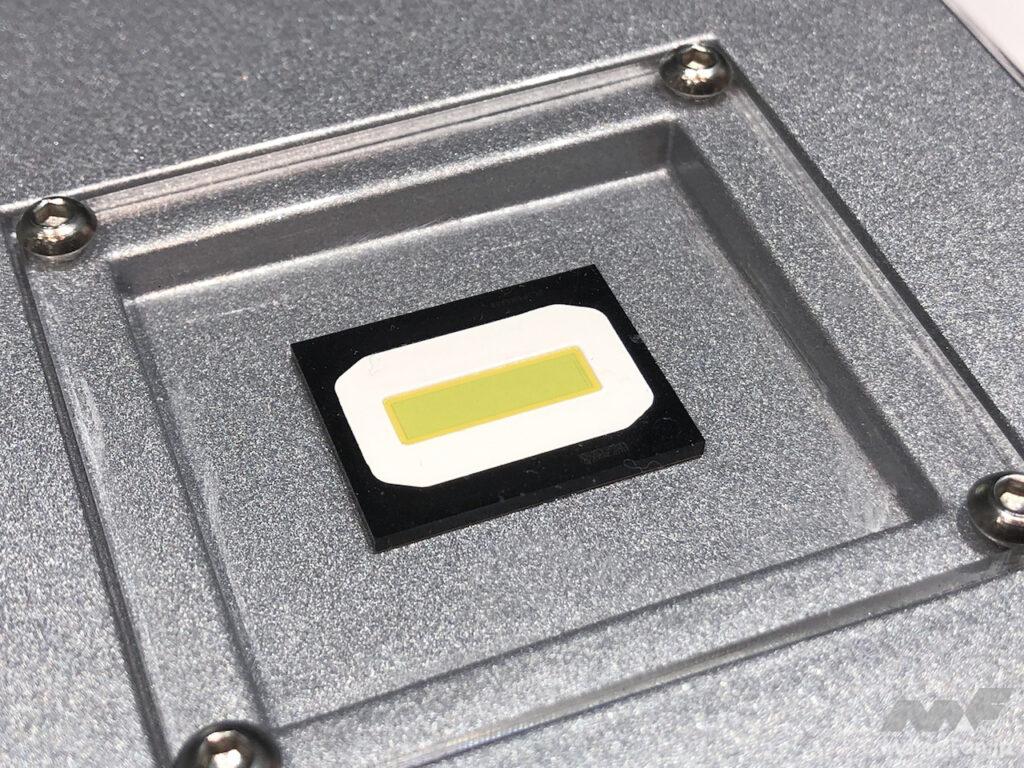

この分野においてシェア、技術ともにトップを走るメーカーがams OSRAMだ。今回、「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」の同社ブースに展示されていた最新世代のLEDアレイ、EVIYOS 2.0は、縦に80、横に320個ものマイクロLEDを敷き詰めたもの。その数はじつに25600個、もはやディスプレイである。この高い“解像度”は、よりきめ細かなトリミング(対向車のドライバーや、歩行者の顔部分のみ配光をカット)を可能とすることはもちろん、道路標識のライトアップや、矢印や線などの投影までもが可能になる。

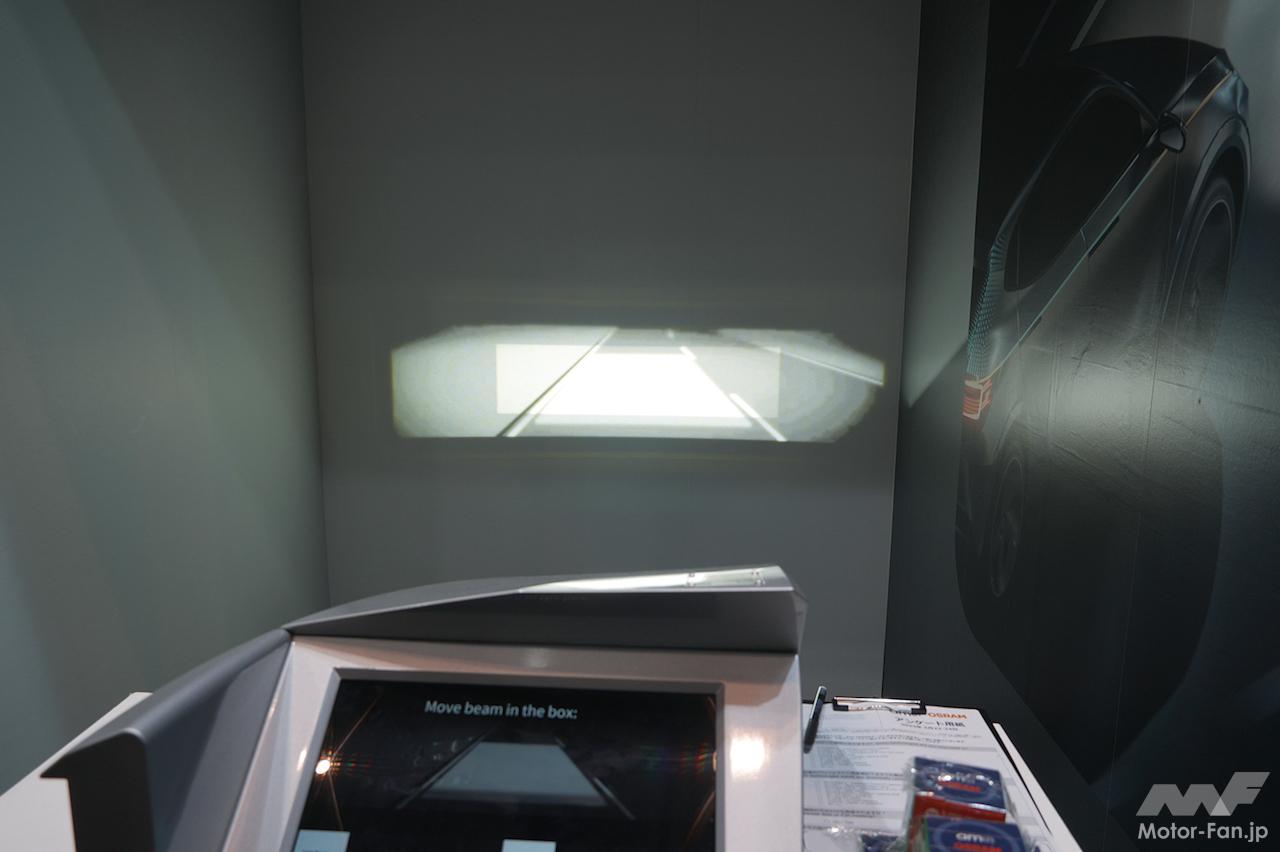

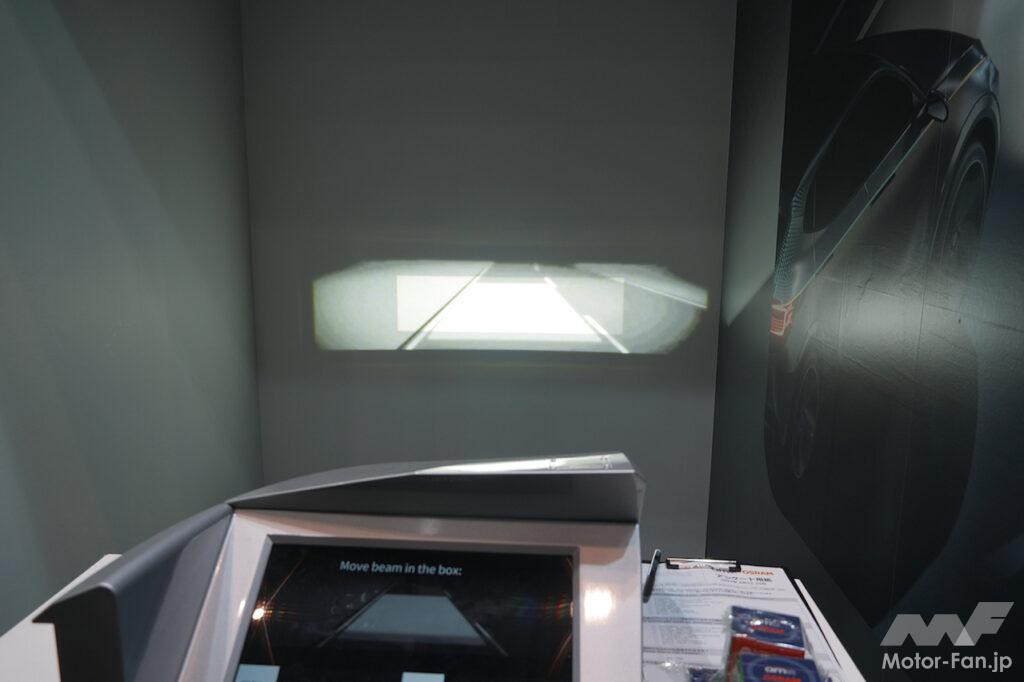

量産車への搭載が始まったばかりという最新世代のADB用マイクロLEDアレイ。無駄のない配光のカットや減光はもちろん、交通標識の強調も可能。グラフィックの投影もできるということで、ウェルカムライトへの応用も想定している。

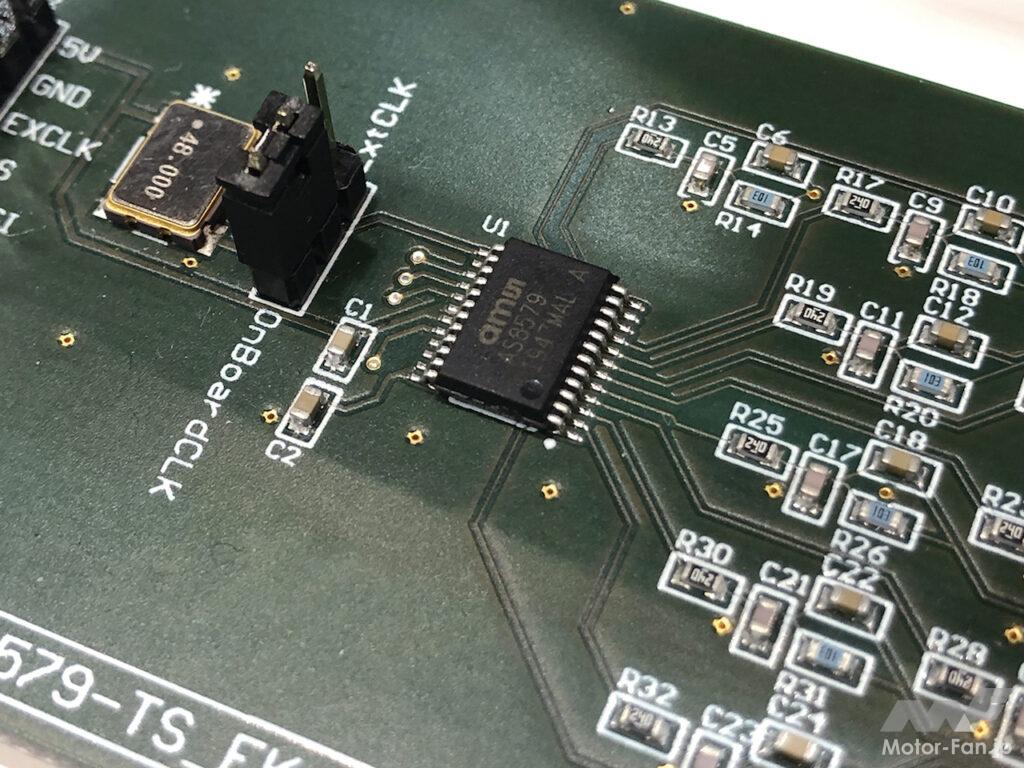

もちろん、これだけの数のLEDを単に点灯するだけではなく、刻一刻と変化する前方の状況に応じて迅速にコントロールするためには、それなりの制御技術も必要となるということで、同社では専用のコントローラーをASIC(カスタムICの一種)で用意。点灯消灯の制御だけでなく、マイクロLED素子の温度管理と、それにともなう電流制御も担うなど、高度な機能が盛り込まれたものとなっている。しかも高応答というLEDのメリットを最大限に引き出すべく、その動作はきわめて高速だ。

このあたりは、もともと半導体、とりわけアナログ用途のそれ(リニアIC)を得意としてきた同社の技術とノウハウが活きるところだが、やはりLED素子までも内製で手がけているということが大きい。また、窒化ガリウム(GaN)系の材料を用いるLED素子の製造には特殊な設備と技術が必要とされるということで、そこには高いハードルが存在。いっぽうで、それら(LED)を微細化し基板上に大量に作り込むためには、シリコン半導体ベースの集積回路と同様の微細加工技術も必要だ。25600個という現段階において量産品最多となるEVIYOS 2.0の“ピクセル数”は、双方の技術をもつ同社の強みが最大限に活かされた結果でもある。

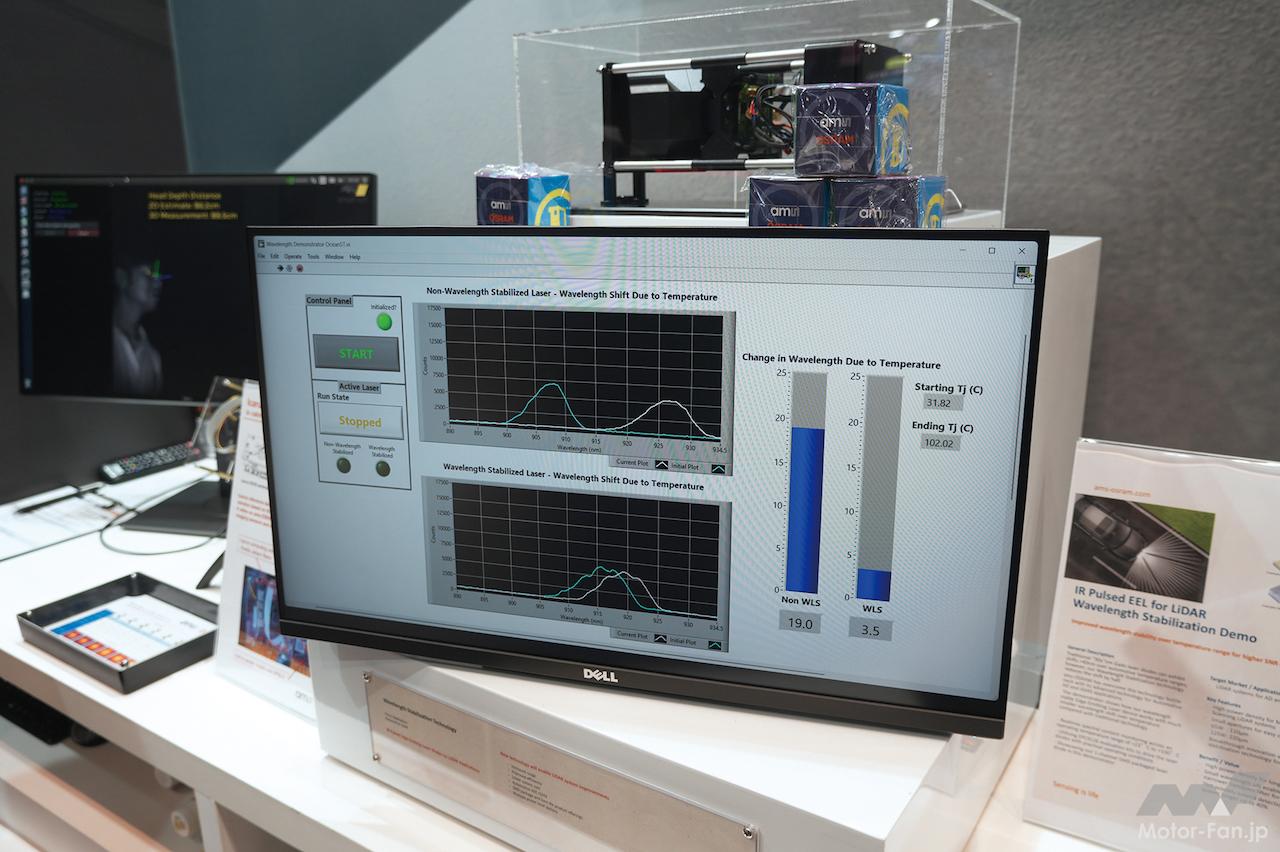

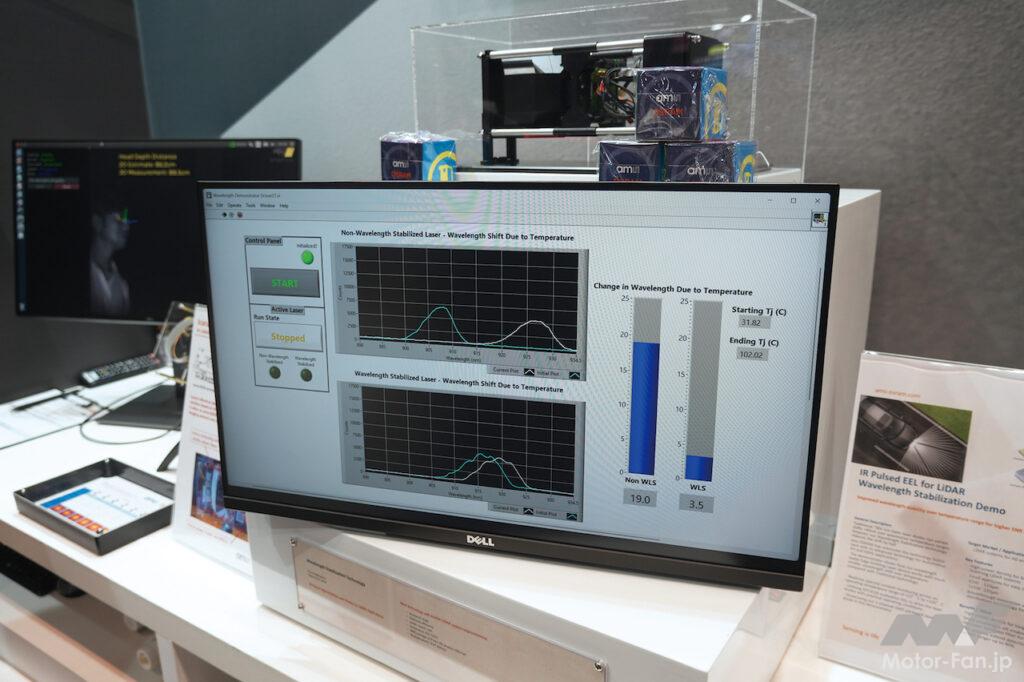

従来、GaAs(ガリウムヒ素)化合物から成る半導体を用いた近赤外線レーザーには、温度変化でレーザー光の波長がシフト(変化)するという特性が存在。ams OSRAMではこれを抑制、波長を安定化させる技術を開発。システムとして受光側のバンドパスフィルタの幅を従来の半分以下に絞ることができ、SNRが大幅に向上。約40%ものLiDARの検出距離向上が可能になるという。

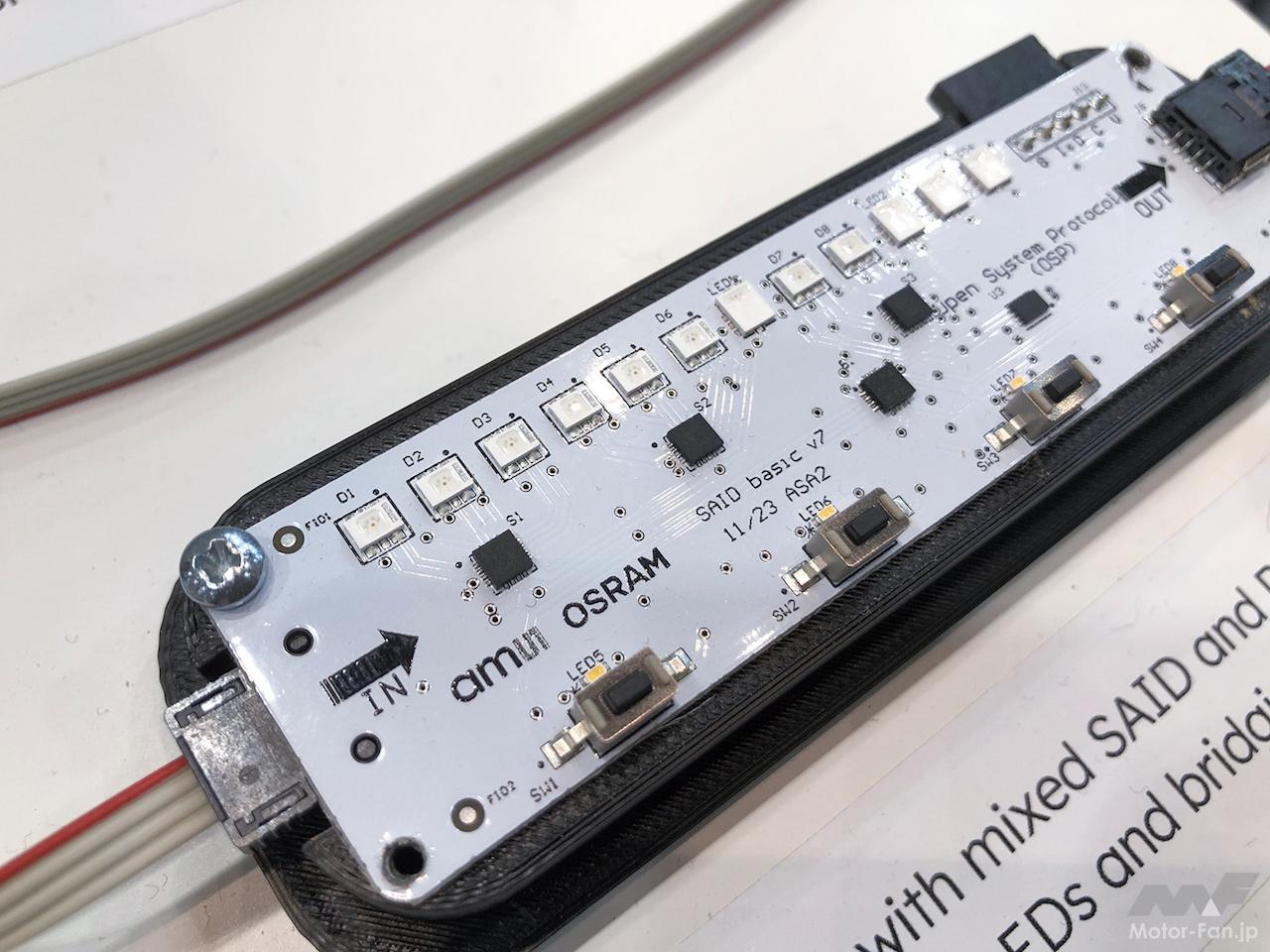

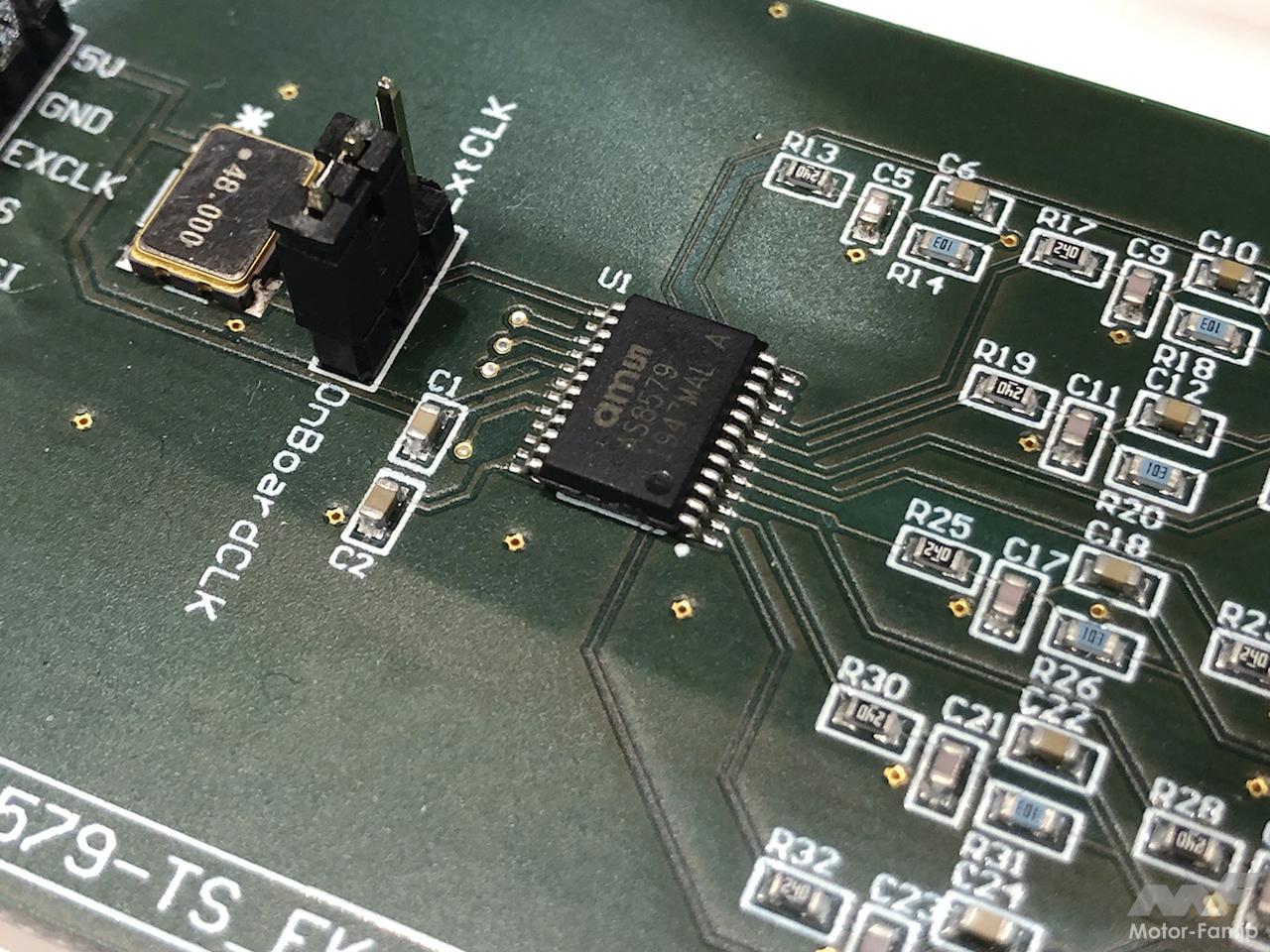

現在、LEDアレイが用いられるヘッドライトに限らず、LED化とそれにともなう電子制御化は、車載される照明のすべてに広がりつつある。かつての“電球”と比べるとはるかに小型で、低電力消費、そして長寿命というLEDは使用される数も増加傾向にあるわけだが、制御対象の数が多くなるということは、それだけ複雑になるということでもある。ams OSRAMではこれに対応すべく照明を車載ネットワークに接続するためのインテリジェントドライバー(AS1163)などのデバイス(部品)を用意。三原色を制御することでさまざまな色を表現することにできるRGB-LEDには、ネットワーク機能も内蔵するインテリジェントタイプ(OSIRE E3731i)のものもラインアップしている。

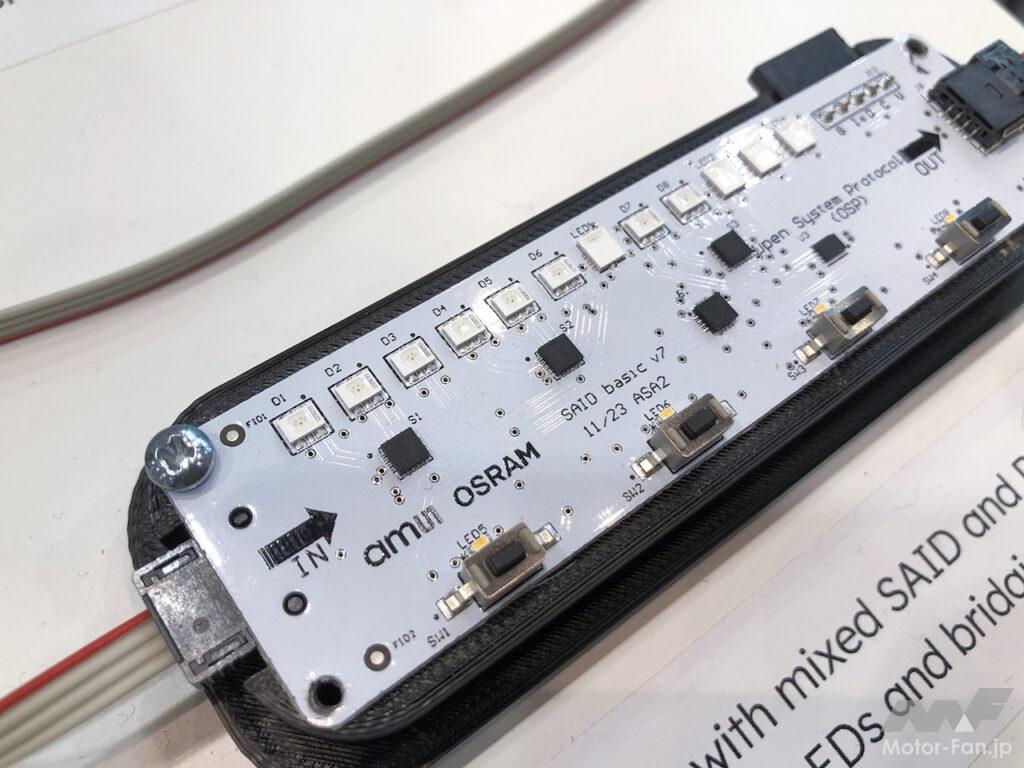

これらは膨大になってしまうワイヤーハーネスの量を抑え、軽量化に貢献するわけだが、同社はこのメリットをさらに効果的に引き出すべく、OSPと呼ばれる新たなネットワークプロトコルを開発。LIN(Local Interconnect Network)よりも高速、大容量の通信が可能で、デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続というシンプルな配線により最大1024個ものユニットをコントロールすることができるというこの技術は、LEDとその制御を核とするams OSRAMならではのもの。オープンリソースということで、普及と発展が期待できるという点にも注目である。

制御対象となるLEDが増え、必要とされる情報が大幅に増加するなか、ams OSRAMはこれに対応すべくOSP(オープン・システム・プロトコル)という新たな通信規格を開発。CANとLINの中間的な能力をもつ二線式の差動通信で、CANとの接続も容易となっている。

ECE標準(UNR128)規格に基づくLEDモジュール。EMCを考慮したドライバー基板を内蔵しているため使い勝手は電球と同等だ。写真は、現在開発中の高光束(180ルーメン)の赤色タイプ。導光棒を用いた長尺テールランプの左右を1個だけで点灯させることが可能だ。

静電容量を検出することで、ドライバーの手が添えられているか否かを捉えることができるセンサーが内蔵されたステアリング。ams OSRAMが手がける専用のICを用いることで、ヒーターの電熱線をセンサー用の電極として利用している。