EGシビックのデザインコンセプトは「サンバボディ!」

パドックに整然と並べられた、10台のシビックたち。いまやそのどれもが懐かしく、遡るほどにその小ささが新鮮に見えたが、なんと言っても筆者が心を奪われたのは、第5世代にあたるEG型の3ドアモデル「SiR」だった。人の心には原体験が強く刻まれるというが、正にこれこそ筆者が自動車運転免許証を取ったとき、すなわち1991年にデビューしたモデルである。そして私にとっての、「ホンダ・シビック」であった。

いまとなっては考えられないほど低いボンネットと、平べったいボディ。スポーツカーやクーペモデルなど夢のまた夢だった当時の筆者にとって、このデザインは身近な憧れだと言えた。

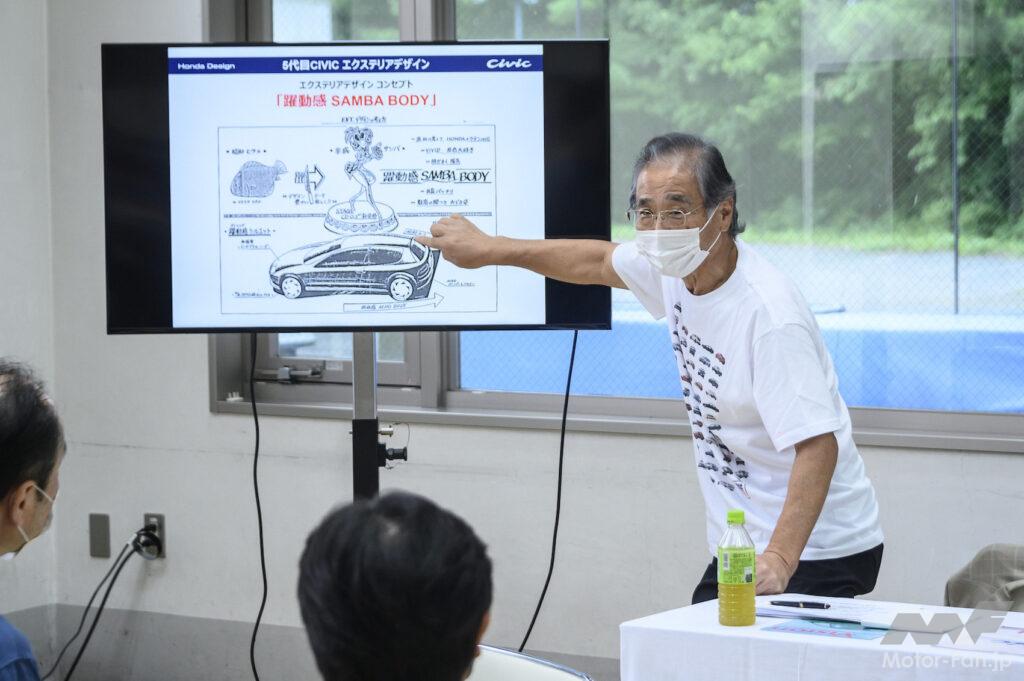

そんなEGシビックのデザイン・コンセプトが、「サンバボディ」であることも今回初めて知った。そう、ブラジルの踊り“サンバ”である。初代シビックの生みの親であり、その後もシビックの開発に携わり続けた伊藤博之さんは、新規プラットフォームを起こした5代目に新たな躍動感を盛り込むために、開発チームと共に「ブラジルまでサンバを見に行った」とお話してくださった。

また5代目シビック開発責任者である鈴木謙三氏に見せていただいたコンセプトシートには、「原色大好き」「明るく陽気」や、「ホンダ+ラテンの血」といったキーワードがいくつもちりばめられていた。こうした開発陣の思いや衝動は、当時の若者たちにきちんと伝わっていたわけだ。筆者がEG6に惹かれた理由がわかった気がして、なんだかとても納得が行った。

事実4代目EF型「ワンダーシビック」から乗り換えたEG6の室内は、明らかにあか抜けていた。インパネはシンプルだが立体感があり、その立て付けは、今でもシッカリしていた。同じくステアリングの取り付け剛性も歴然と高く、ピットロードをひと転がししただけで、ここからシビックが変わったことが理解できた。

低いボンネットと細いAピラー、同じく低いドアのショルダーラインが作り出す広いグラスエリア。その開放感の高さにだけは90年代の古き良き時代感が残されていたが、車体はまったく古びれていない。1050kgしかない車体の軽さと、そこに車体剛性を絶妙にバランスさせたその乗り味は、現代でも十分に通用する感触を持っていた。

当日は直線・カーブ共に速度制限が設けられており、当然ながらその動的性能を確かめることはできなかった。しかしそれでも、タイムマシンに乗るような興奮が、そこにはあった。低いギアで丁寧に引っ張ったV-TECエンジンが、6000回転付近でカムを切り替えた時のサウンドには思わず頬が緩んだ。

華奢なシフトノブに手を添えて、クラッチをスパッと切る。少し力を加えてやるだけで次のギアへと、シフトレバーが吸い込まれて行く。1.6リッターの排気量から170PSを発揮する、リッター100馬力超えの自然吸気の直列4気筒。こんな市販車のエンジンはホンダ以外なく、かつてアルファ・ロメオのエンジニアたちが驚いていたことを思い出した。

8000回転+αまでよどみなく回るそのフィールは、伊藤さんの言うとおりホンダのバイクと通じている。低回転・高トルクが求められる現代においてはもう絶対に戻り得ないピュアレーシングな性能を、本気で求めていた時代のエンジンである。

こんなエンジンを、ダブルウィッシュボーンまで与えた小さな3ドアハッチバックで走らせるのだから、楽しくないわけがない。もし今の若者たちがこのEGシビックを運転したら、なんて言うだろう?

そして思う。どうしてこのエモーショナルなデザインとテイストが、その後のシビックには継続されなかったのだろう? その問いかけに対して鈴木氏は「より幅広いお客さまに、シビックに乗って頂きたいと考えたからでしょうね。ちょっと刺激的過ぎたのかもしれないですが(笑)、私も5代目シビックは大好きですよ!」と笑顔で語ってくださった。

その後EF型となったシビックは、欠点とされた3ドアモデルの居住性を改善するために、そのホイルベースがフェリオと同じ2620mmとなった。この穴埋めをするかのようにタイプRが登場し、V-TEC「B-16」ユニットは185PS/8200rpmの性能を得るに至ったわけだが。

シビックは「若者のための」クルマだった

最後にもう一台、初代シビック「RS」(ロードセイリング)にも試乗できたことを手短にお伝えしたい。1972年に誕生したこのクルマは私より1歳年下だが、そのモデルライフが78年までと長かったせいもあり、物心ついた頃には幼い私が「ホンダ・シビック」と空で言えるほどポピュラーな存在だった。近所を歩いているだけで、この愛らしいカタチに出会うことは日常だった。

そんな懐かしい初代シビックを初めて運転して、50年の時差を経て衝撃を受けた。コレクションホールで管理されている個体という前提はもちろんだがその走りは、これこそがシビックなのだというインパクトだった。空冷から水冷にシフトしたこの1.2リッターの直列4気筒OHCエンジンは、マスキー法をクリアした「CVCC」ユニットとして有名だが、それ以上にエンジン単体としての魅力に溢れていた。

京浜製キャブレターを2機掛けしながら低速でもこれをグズつかせることなく走らせ、実用行きを超えて高回転まで回しきる。そのスッキリとした回転上昇感は経験的に言うと可変カム機構のない時代の「ZC」型のルーツを感じさせ、705kgの車重と相まって、76PSのパワーをも頼もしく感じさせた。

装着タイヤのキャパシティに沿ったラック剛性の兼ね合いから、そのステアフィールだけが時代に取り残されてやや曖昧だった。衝突安全の問題などややこしいことも確かにあるが、そのまま連れ出して持ち帰ってしまいたくなるほどその走りは素敵だった。クラスや年代はやや違うが、その洗練度合いや乗りやすさは、クラシックミニを遙かに上回るものだったといえばわかってもらえるだろうか?

さてこの2台のに乗って改めて意識させられたのは、シビックが「若者のためのクルマ」であったということだ。Cセグメントの世界基準であるフォルクスワーゲン・ゴルフがはなからハイクラスイーターを目的とした上級思考だったのに対し、シビックは常に等身大であり、それが最大の魅力だったということである。

そしてその核となるのは「コンパクトさ」であり、心を打つ「デザイン」であり、そして「パワーユニット」。そして手の届く価格だった。

しかしそれらをその後、維持できなかった(しなかった)のも、事実である。

鈴木氏の言葉を借りればホンダは若者だけでなく、より多くの人たちにシビックを手にしてもらうために、年々サイズを拡大させて行った。しかし7代目以降は経済の落ち込みが悪く、結果論だが人々はよりルーミーで保守的なミニバンを求め、日本ではハッチバックと4ドアセダンの需要が激減した。

今回はその変遷も、残念ながら6代目以降のシビックたちを試乗することで確認できた気がする。確かにそれぞれいいクルマたちではあったが、何かが抜け落ちているような気がしたのである。

「若者のための小さなクルマ」という記号性だけで言えば、スズキ・スイフトが現在はその志を受け継いでいると筆者は思う。かたやホンダはフィットでコンパクトカーの形状にシャトル型の新機軸を打ち出し、シビックが目指した大きな市場をつかんだ。そして現在はそれが、Nシリーズに取って変わられている。

ではシビックの役目が終わったのかと言えば、そんなことはないだろう。今こそシビックは若者と、若い心を持つオトナたちの心をつかむべきなのだ。シビックが欧州ではなく北米で確固たる地位を築いた今、そのサイズが再びコンパクト化することはないだろう。なぜなら彼の地では十二分に、シビックはコンパクトカーだからだ。

だとすればヒントは、タイプRにある。再び若者達がホンダ・シビックにロマンを感じるためには、このクルマがイメージリーダーとして牽引する(即ち売れる)必要がある。だからホンダには、タイプRをとことんアピールして欲しい。

乗り出しで500万円台というスポーツカーが、果たして若者のクルマなのか? という議論は必ず巻き起こるだろう。しかし新型シビックがターゲットとしたZ世代は、「いい物は他を我慢しても買う世代」であり、かつ“残クレ”を違和感なく有効活用できる世代だ。そしてたとえタイプRが買えなくとも、その勢いは余波となってガソリンモデルの6MT車や、e:HEVへと伝わって行く。若者の心をつかむことこそが、シビックのやるべきことなのである。

やっぱりシビックはもう一度、サンバを踊るべきだと思う。