一年を振り返ってみると、昨年はエンジンへの逆風がますます増えたが、それに対しての反論も出てきた年だった。

2021年7月に欧州委員会が”FIT for 55”と題して、2035年にエンジン搭載車の販売を禁止する提案を出して、欧州ではエンジン搭載車はなくなると大騒ぎになった。その提案を政治的に決定したのが2022年の7月だ。これで2035年エンジン搭載車禁止は決定的になったと思われているが、産業界の反対で最後までもめていた合成燃料(e-fuelなど)を使用したエンジン搭載車の2035年以降の販売継続については、2026年以降に再評価とすることで決着したので、まだ決定的とは言えない状況にある。

一方米国では、カリフォルニアを中心に2035年にハイブリッド車(HEV)の販売禁止を打ち出す州が出てきている。中国は意外と堅実で、HEVも重視する方向に2020年に政策を変更した。結果、中国メーカーからHEV用の新高効率エンジンが続々と登場してきている(“World Engine Databook 2022-2023”に詳しく紹介)。日本はもちろんHEVを否定しないし、2030年を目標年度とする新燃費基準では、TtW(Tank to Wheel)からWtW(Well to Wheel)の規制に変更した上、欧米に先駆け発電所の効率を加味したBEVの燃費換算式を採用した。一歩前進ではあるが、換算式には電源平均に相当する効率(CO2排出係数)が使われているので、BEVが実際以上に有利な燃費値になる構図は変わらない。

欧州の産業界の反対意見として、筆者が言い続けている「BEVのCO2排出量の計算は正しくない」という主張と同じ内容の意見書が欧州の著明な科学者(エンジン研究者)から欧州議会に提出されていることを特筆しておきたい。2023年の年頭所感では、この問題を取り上げて詳しくわかりやすく解説することを試みる。科学者の活動と資料(元本)については「あとがき」で述べる。

<目次と概要> 1. CO2排出量の算出方法とマージナル電源 2050年のカーボンニュートラルに注目が集まっているが重要なのはそれまでのCO2排出量の積算値で、2030年の目標達成が喫緊の課題だ。そのためにはCO2排出量の正しい評価が欠かせない。BEVのCO2排出量の計算には電源平均の排出係数が一般的に使われているが、この計算値はBEV普及による実際のCO2増加量と乖離しており、正しくはマージナル電源の排出係数を使う必要がある。 2.「電気の不思議」と謎解き(薄皮理論) 「現状の把握」として電源平均の排出係数を使い、「活動の評価」としてマージナル電源の排出係数を使うのが正しい計算法だ。しかし電気を使うと、電気を使った需要家自身のCO2排出量が電源平均で算出した値だけ増加するのではなく、電源平均の排出係数をわずかに増加させる。この増加分は他の需要家のCO2排出量を増加させるので、これを無視した電源平均のCO2排出量の計算は、実際のBEVの普及に伴うCO2排出量の増加を過小評価することになる。 3. CO2排出量のシミュレーションと計算結果 マージナル電源を特定して排出係数を求めるには複雑なシミュレーション計算が必要になる。シミュレーション計算した論文が公開されているが、マージナル電源の排出係数は電源平均の排出係数より大きく、再エネ導入が進むと乖離が4倍を超える場合がある。電源平均の排出係数を使った計算値を政策決定に使うことは非常に危険だ。 4. カーボンニュートラル走行の実現 カーボンニュートラルの電気が使えるのは、電力が余剰になって再エネ発電を抑制している時間帯に限られる。充電場所と時間がユーザーの都合で決まるBEVに対して、水素製造は場所と時間を自由に選択できる。再エネ発電に適した場所と時間帯を選ぶことで、再エネの発電効率を高めることができるので、e-Fuelの総合効率はBEVと大差はない。いくつかの商用プラントの稼働が始まっているので、コスト次第で普及の可能性がある。2030年代のクルマは、さまざまなパワートレインを適材適所で使うことで効果的なCO2排出量の削減を実現できる。 あとがき 欧州の著明な科学者の活動と提出した意見書の内容と筆者の思いを紹介する。

1. CO2排出量の算出方法とマージナル電源

欧州中心に電気自動車(BEV)一辺倒の自動車政策が進められているが、2050年のカーボンニュートラル実現は当然として、重要なのはそれまでのCO2排出量の積算値の削減である。そのためには発電所からのCO2排出量の削減が重要課題になる。電気の使用によるCO2排出量の計算には一般的に系統電力の電源平均のCO2排出係数が用いられている。この計算法は、多くの場合、電気の使用量の増減に伴うCO2排出量増減とは一致しないことは前回・2022年の年頭所感でも紹介した。この問題について、順を追って解説していく。

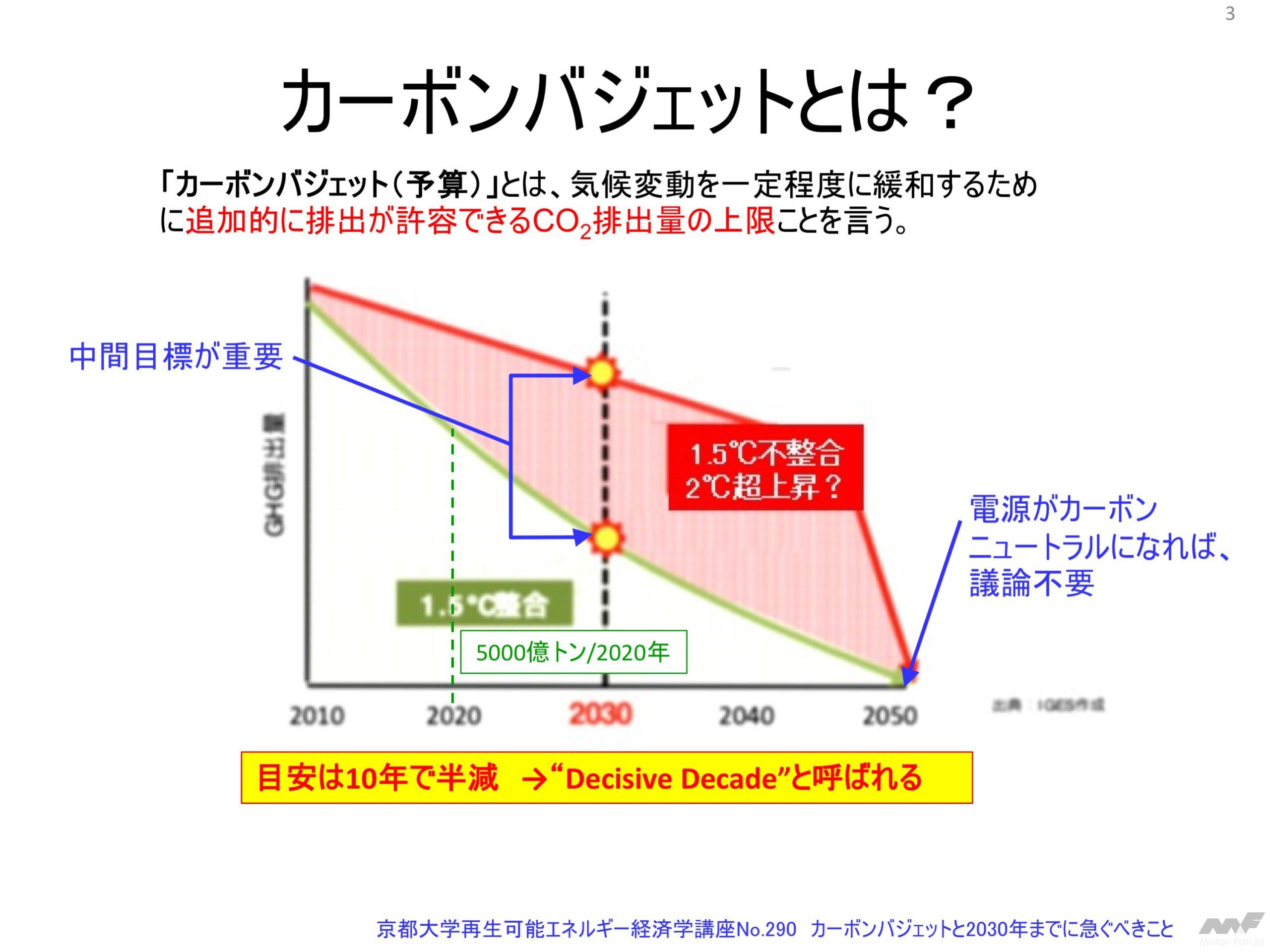

最初に「カーボンバジェット(炭素予算)」という概念を紹介する。これは地球温暖化を目標値(産業革命以前+1.5℃)に抑えるために、あとどれだけの炭素の排出が許容できるかという値で2020年に残された量は5000億トンとされている。つまり5000億トンの予算しか使えないということだ。2050年にカーボンニュートラルを実現できたとしても、その過程が図の赤線になったのでは、積算値が予算オーバーして温暖化が+1.5℃以上になり、場合によっては2℃を超えるかもしれない。そのため、緑の線のように2030年には排出量をほぼ半減する必要がある(1)。2021年に開かれたCOP26でも2030年の目標として全世界で45%削減が設定された。2030年は待ったなしの状況だ。

横軸に年代、縦軸に年間CO2排出量を取ると、CO2排出量の積算値(軸に囲まれた面積)が累積排出量になる。もともと約3兆トンあったが、すでに80%近く使ったので2020年では5000億トンしか残されていない。2030年までの10年が決定的に重要だ。電源がカーボンニュートラルになると排出係数の問題はなくなる。 出典:京都大学再生可能エネルギー経済学講座No.290 「カーボンバジェットと2030年までに急ぐべきこと」

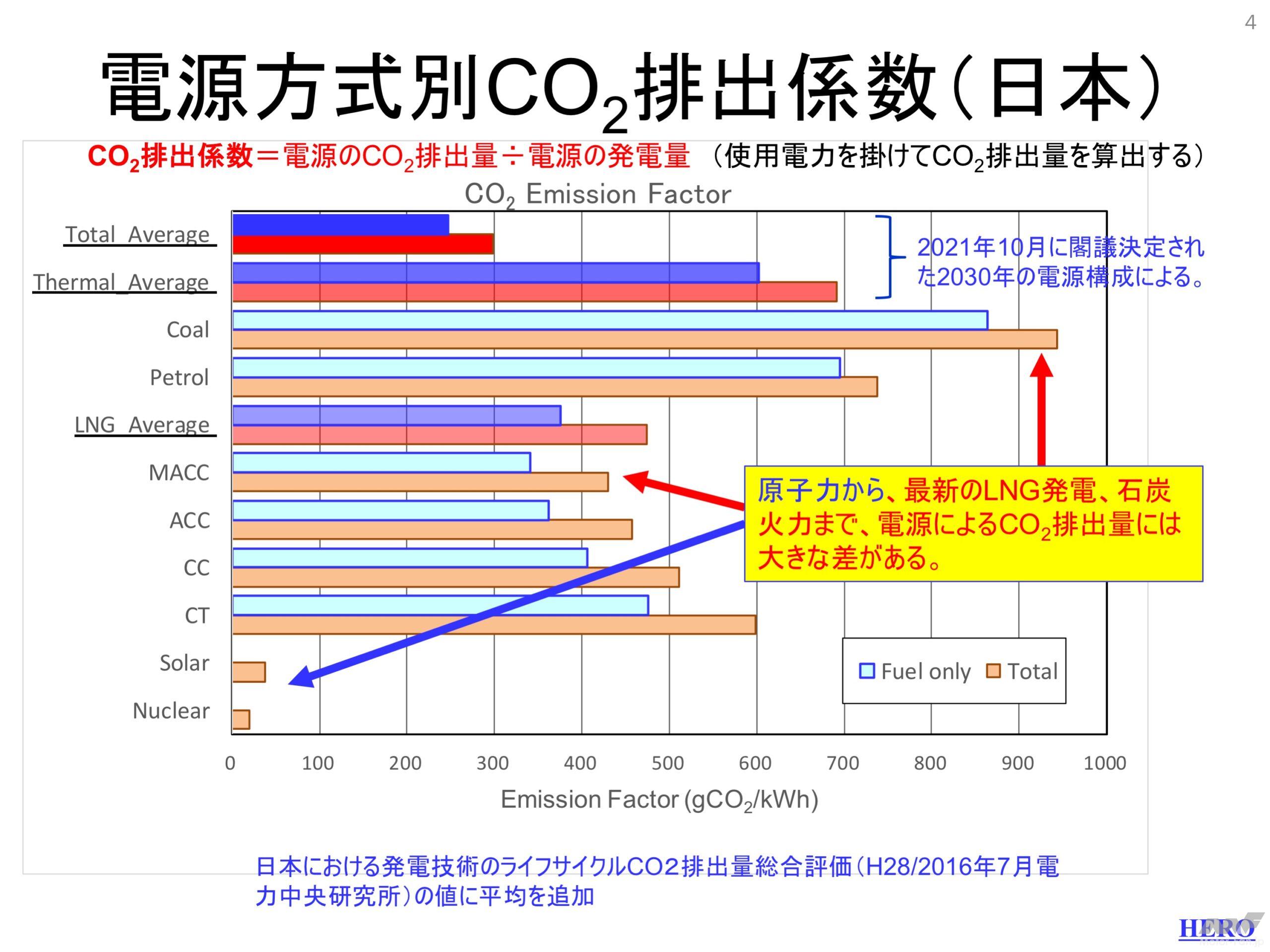

BEVを普及させてCO2排出量を削減するためには、充電に伴って発電所から排出されるCO2排出量の削減が必須だ。発電方式別にCO2排出係数(1kWhの発電に伴うCO2排出量)を図に示す。CO2排出量がほとんどゼロの再エネや原子力から、LNG(天然ガス)火力、石炭火力まで、排出係数は大きく異なる。再エネの電気で充電すればBEVはカーボンニュートラルだが、石炭火力の電気で充電したのではCO2排出量が増える可能性もある。BEVがどの発電所の電気を使って充電するかを見極めることが極めて重要だ。

電源方式別にCO2排出係数を棒グラフにまとめた。縦軸に各種発電方式、横軸に排出係数を示す。上側の青い棒グラフが燃料の燃焼によって排出するCO2でエンジン車のTtWの燃費値との比較に使う。下側の赤い棒グラフはそれに燃料の採掘・精製などの間接費を加えたものでWtWの燃費値との比較に使う。発電方式によってCO2排出量が大きく違うことがわかる。

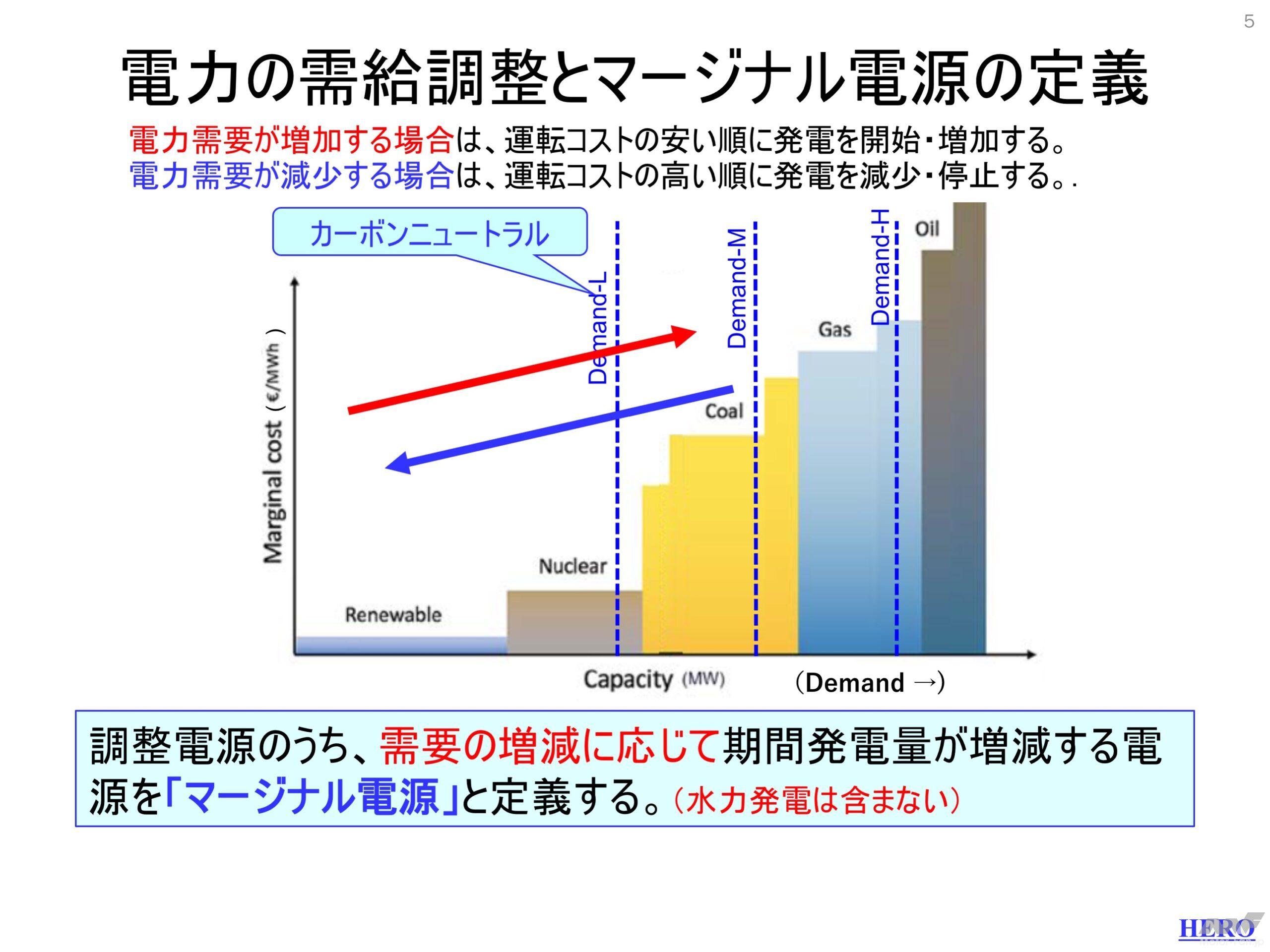

どの発電所の電気を使っているかを知るのは、電気の使用量を増減させることに伴って、発電量が増減する発電所を特定することだ。電力系統の中では、需要と発電が不一致の場合発電周波数がずれるという問題が発生するので、常に発電と需要を一致させる必要がある。通常は、発電量の調整が容易な火力発電が需給調整に使われる。図に示すように、経済性原理からその時稼働している発電所の中で運転コストがもっとも高い発電所が需給調整に使われる。

横軸電力需要と発電容量、縦軸運転コストを示す。電力需要が増加する場合は、運転コストの安い順に発電を開始・増加して供給を需要に一致させる。逆に電力需要が減少する場合は、運転コストの高い順に発電を減少・停止する。その結果、稼働中の運転コストが最も高い発電所が発電量を増減して需要に一致させる。需要H:ガス、M:石炭、L:再エネが調整電源になる。原子力は発電量の調整が難しい。 出典:“Estimating the marginal carbon intensity of electricity with machine learning”_ Olivier Corradi, Published in Electricity Maps ベースに作成

調整電源のうち、需要の増減に応じて期間発電量が増減するものを「マージナル電源」と定義する(水力発電は、時間的な発電量調整を行うものの、年間発電量が需要でなく降雨量で決まるのでマージナル電源には含まない)。また、このような発電系統の運用で決まる短期的マージナル電源(Operating Margin: OM)に加えて、発電設備の新設・廃棄を考慮したものを長期的マージナル電源(Build Margin: BM)と呼ぶ。

2000年、白木(当時大阪ガス勤務)は「電気のCO2排出係数の不思議」と題して,「状態の把握」と「対策の評価」において、CO2排出係数を使い分けることを提案した。前者には電源平均の係数を用いても問題ないが、後者では,マージナル電源の係数を用いるべきという内容である。その意味を考えてみよう。

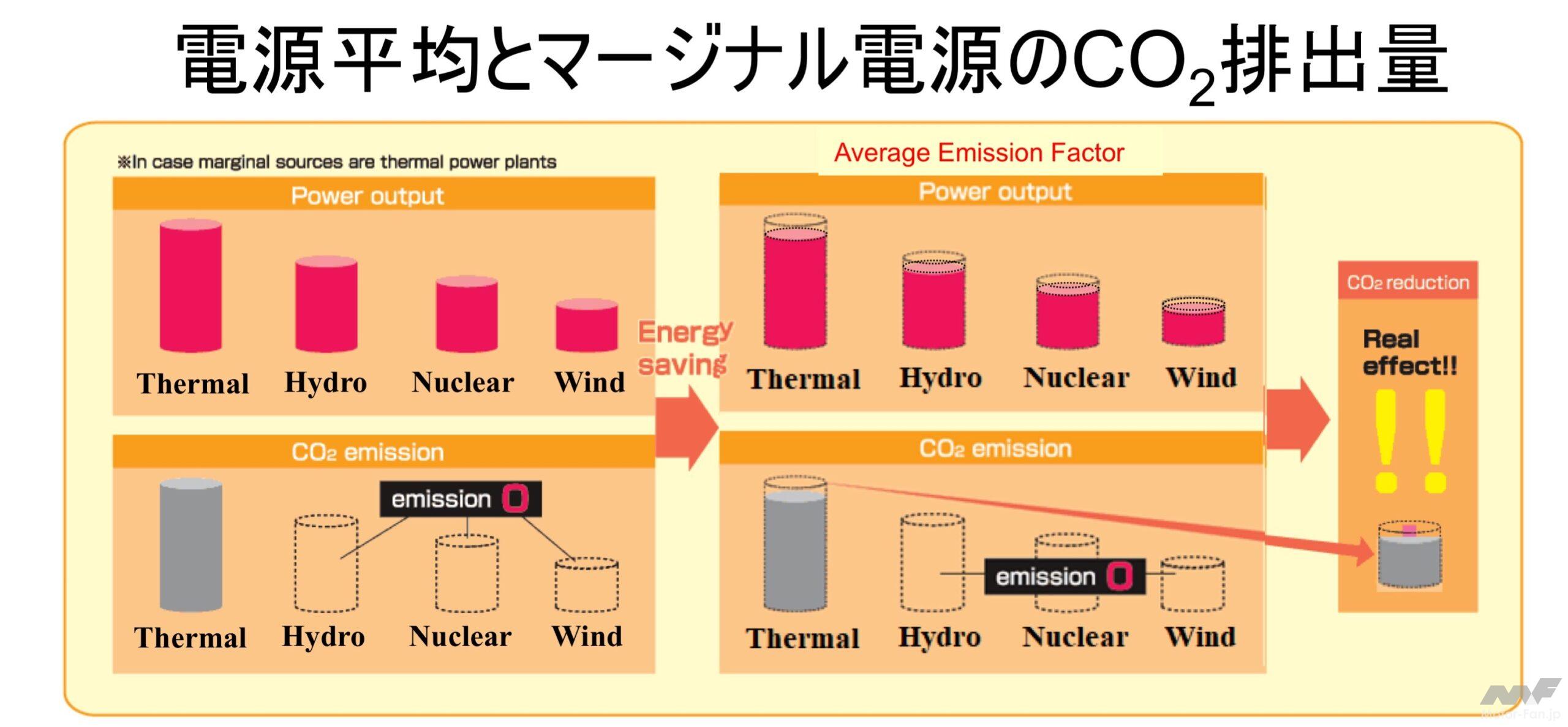

火力、水力、原子力、風力発電が発電を分担している状態では、火力からCO2が排出される。この状態で需要が減少した場合のCO2排出量の変化を考える。各発電所が同じ割合で発電量を減少する場合の変化量は、電原平均の排出係数を使って算出できる。結果、減少量はわずかだ。

実際は、発電コストが高い火力発電(マージナル電源)が発電量を減少する。結果、大きな減少量になる。 出典:“Japanese Gas Industry and Its Efforts in Reducing CO2 Emission” by Japan Gas Association, COP10 in 2004

電源平均の排出係数でCO2排出量の変化を求めるということは、経済性原理で運用されている限り、実際にはあり得ない運用を仮定していることになるので、現実のCO2排出量の減少量を過小評価することになる。そのため、排熱を有効に利用できるコージェネを導入して電力需要が減少しても電源平均の排出係数を使う計算では熱供給を含む全体のCO2排出量が減少しない計算結果になる。この矛盾に気がついた白木が上記提案を行ったというわけだ。

たくさんの需要家が電気を使っている場合、それぞれが排出しているCO2排出量を求めるために電源平均の排出係数を使うのは問題ない。例えば、それぞれの需要家が電気料金をどのように分担するかについては、電源平均の発電コストを利用する。将来的に炭素税が課されるようになった場合、炭素税の分担を決めるのも電源平均である。電力需要を固定して考えて問題ない場合は,電源平均を使うことが正しいと言える。

一方、省エネやコージェネの導入による電力需要の低減のCO2排出量削減効果の計算にはマージナル電源の排出係数を使わなければならない。

この白木の提案は、ガス業界と電力業界間の大論争に発展したが、最終的に、白木の提案が論理的に正しいことから、コージェネのCO2排出量の削減効果の算出には火力発電(マージナル電源)平均の排出係数を使う方法が国の地球温暖化対策計画でも採用された。同様に、再エネ発電のCO2排出量の削減効果の算出にも火力発電平均が使われている。

マージナル電源の排出係数での評価は、電源平均の排出係数を使うことによる削減効果の過小評価を避けることができるので、コージェネと再エネ発電の普及促進にも貢献しているはずだ。

日本ガス協会がマージナル電源の考え方をCOP10のサイドイベントで紹介して、国際的にも2007年に制定されたGHGプロトコル(Guidelines for Quantifying GHG Reductions from Grid-Connected Electricity Projects)に採用されているが、なぜか多くの場合、特にBEVのCO2排出量の計算には日本だけでなく世界を見ても使われていない。マージナル電源の考え方は、世界的に電力業界が否定している。CO2排出量の削減のために、BEVの普及などの電化を進める政策推進には不都合な計算結果をもたらすということが関係しているようだ。

2. 「電気の不思議」と謎解き(薄皮理論)

ふたつのCO2排出係数が存在するので混乱してしまうが、その使い方に関して身近な電気ヒータと石油ヒータを例に不思議な現象を紹介しよう。

「状態の把握」として、どちらのCO2排出量が多いかと言う問いには、石油ヒータの方が多いというのが正解だ。一方「活動の評価」として、電気ヒータを止めて代わりにCO2排出量が多い石油ヒータを使うとCO2はどうなるかという問いに対しては、CO2は減少するというのが正しい。電気ヒータの排出量と止めたときのCO2排出量は一致しないという「不思議な現象」が起こる。

具体的には、CO2排出量が少ない0.25kgの電気ヒータに代えて0.37kgの石油ファンヒータを使うと、0.23kgのCO2排出量が減少する。「状態の把握」と「活動の評価」には電源平均とマージナル電源の排出係数を使い分けるのが正しい使い方だ。

今使っている電気ヒータのCO2排出量は、1kWで1時間使うと電源平均係数を使って0.25kgと算出される。ところが電気ヒータを止めると、マージナル電源(火力発電)の発電量が減るのでCO2排出量が0.60kg減少する。排出しているCO2と止めたときに減少するCO2の量が異なるという「電気の不思議」な現象が起こる。

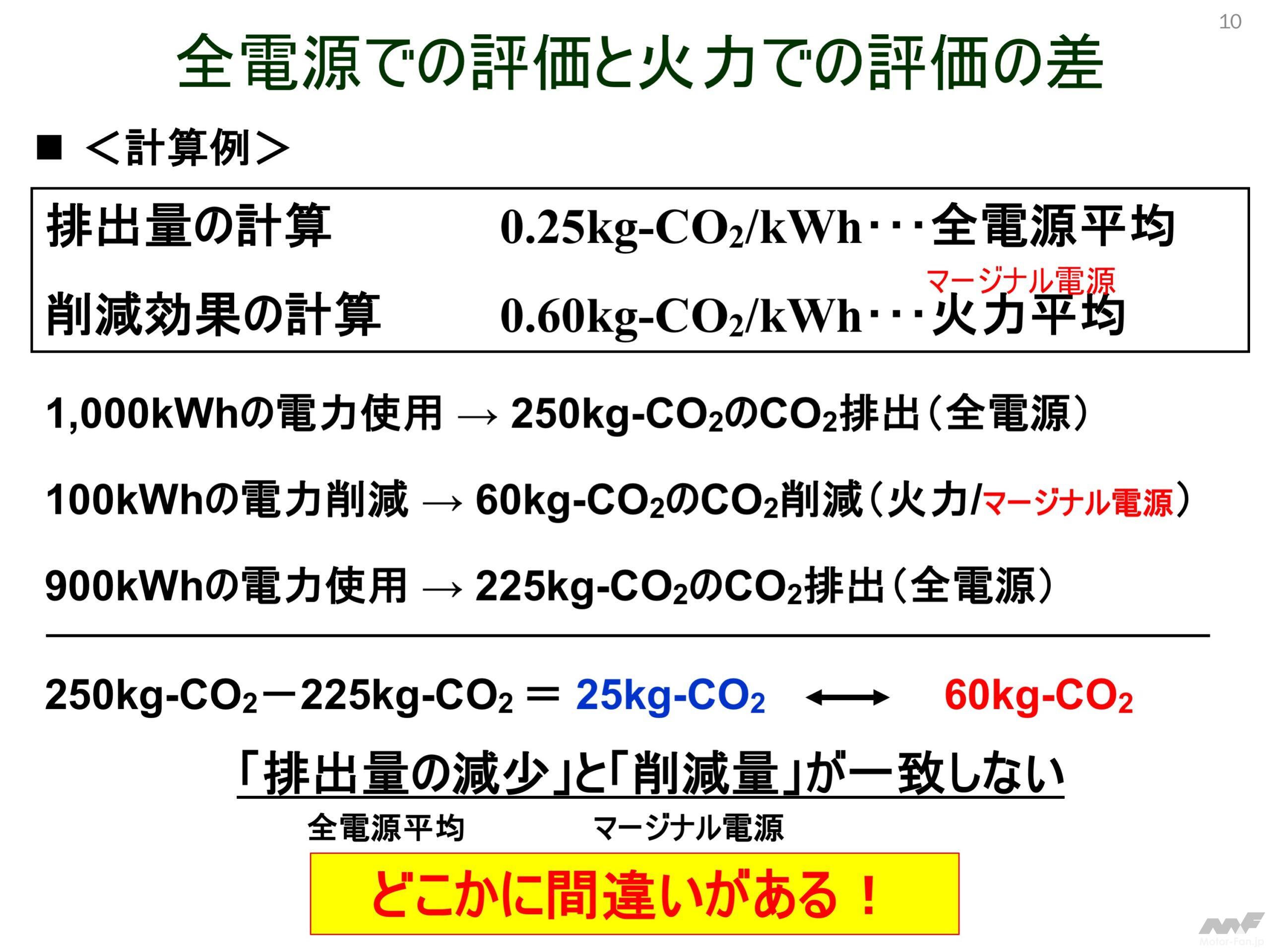

次に、前出の「電源平均とマージナル電源のCO2排出量」の図に数値を入れて定量的に考えてみよう。電源平均の排出係数を使って100kWhの節電の効果(活動の評価)を算出した場合に、次のような矛盾が生じる。

1000kWで1時間電力を使っている時、節電して900kWに使用電力を減少した場合、節電前後の排出量(状態の把握)の差を算出すると250kgの排出から225kgの排出に変わる。その結果、この節電で排出量が25kg減少するはずだが、実際は火力発電(マージナル電源)が発電量を減少するのでCO2排出量が60kg減少する。「状態の把握」の排出量の算出はどこかに誤りがあるはずなので、その原因について考える。

電源平均の排出係数を使うと1000kWhの電力使用で排出するCO2は250kgで、節電後の排出量は225kgとなって25kgの排出量が減少したはずだ。ところが、実際はマージナル電源(火力発電)が発電量を減少するのでCO2排出量は60kg減少する。この例でも「排出量の減少」と「削減量」が一致しない。どこかに計算の間違いがあるはずだ。

以下の説明は高校の数学(数Ⅲ)になって申し訳ないが、次に図解するので、難しい場合は読み飛ばしてもかまわない。関数の積の微分の公式は、

{f(x)g(x)}’=f’(x)g(x)+f(x)g’(x)

とされている。わかりにくいので具体的に示すと、F[gCO2]:CO2排出量、M[gCO2/kWh]:排出係数、D[kWh]:電力使用量とすれば、CO2排出量Fは需要に排出係数をかけて次のように算出する。

F=D×M

需要がΔD変化したときのCO2の変化量ΔFは、上記公式から、

ΔF=M×ΔD+ΔM×D

となる。変化量ΔFは需要Dの変化量ΔDと排出係数Mの積に排出係数の変化量ΔMと需要Dの積を足し算した値になるということだ。

この式を見ると、第1項が電源平均を使った計算式と同じになっている。「状態の把握」では排出係数が変化しない(ΔM=0)ので、第2項はゼロになって第一項だけの式で正しい。ところが「活動の評価」では、火力発電が発電量を増減するので電源平均の排出係数が微小変化(ΔM≠0)する。ΔMは微少でも需要Dは非常に大きいので、第2項はゼロにはならない。何かの活動をしても排出係数Mが変化しない、と仮定しているところに電源平均による計算の間違いがあるのだ。

非常にわかりにくかったと思うが、この間違いを白木が以下の図で分かり易く説明している。

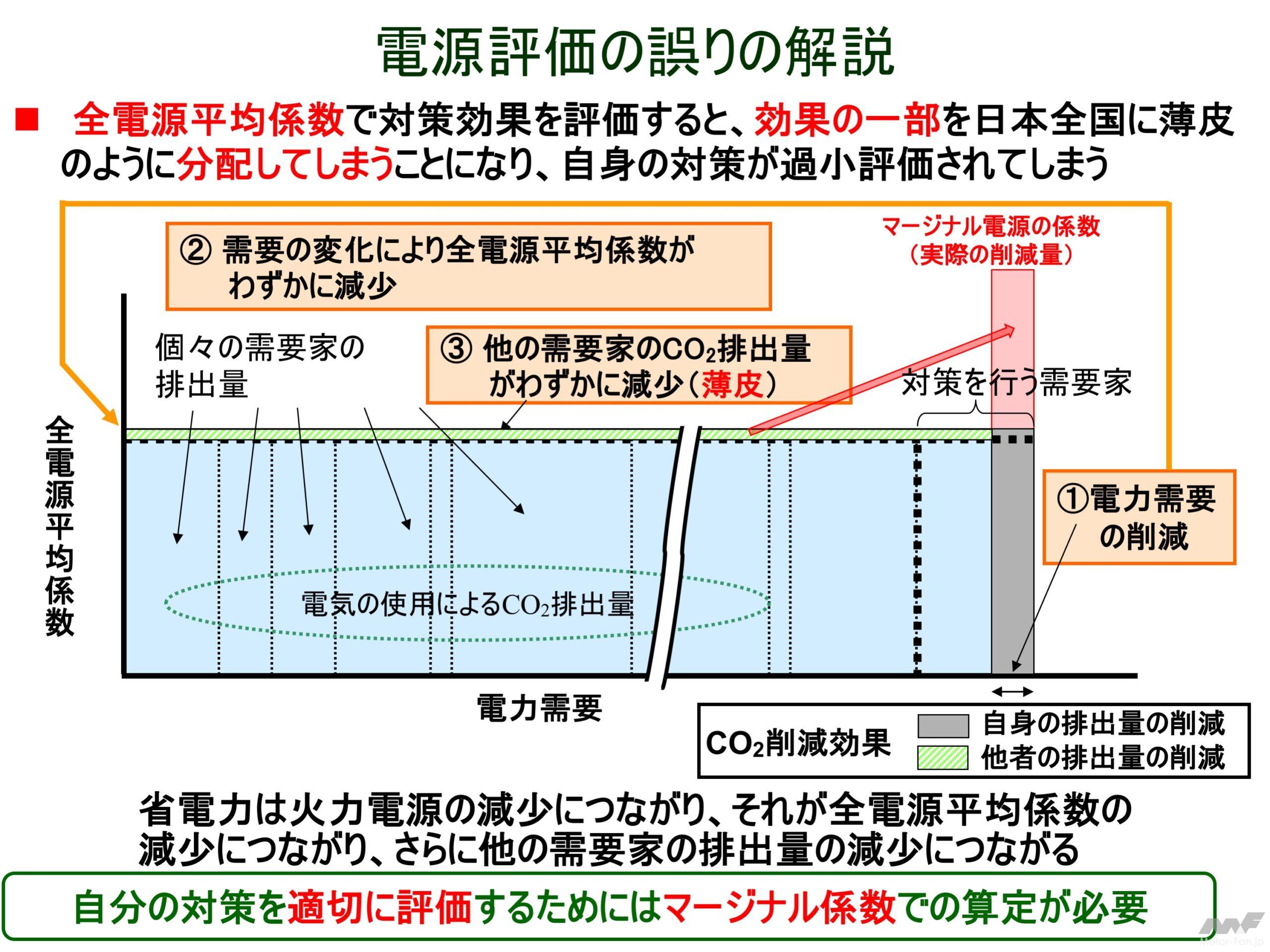

たくさんの需要家が電力を使用しているときに、ある需要家が省エネ対策を実施して電力需要を減少した場合を考える。電力需要の減少に伴ってマージナル電源(火力発電)が発電量を減少するので、電源平均の排出係数がわずかに減少する。その結果、対策した需要家自身の排出量減少分M×ΔD(灰色)に加えて他の需要家の排出量(緑)が薄皮のように減少する。減少量はゼロに近いが電力使用量が大きいので、CO2排出量は有意の値になる。この薄皮分がΔM×Dに相当し、これを加えると、対策した需要家のCO2排出量削減効果はマージナル電源の排出係数を使った計算値と一致する。

①電源平均でCO2削減効果を算出すると,灰色の面積分のCO2排出量が減少する。実際は、②排出係数がわずかに減少して、それが、③全需要家の緑の薄皮部分のCO2排出量を減少する。薄皮部分の面積を対策した需要家の棒グラフに赤のように上乗せすると、実際の対策効果が得られる。

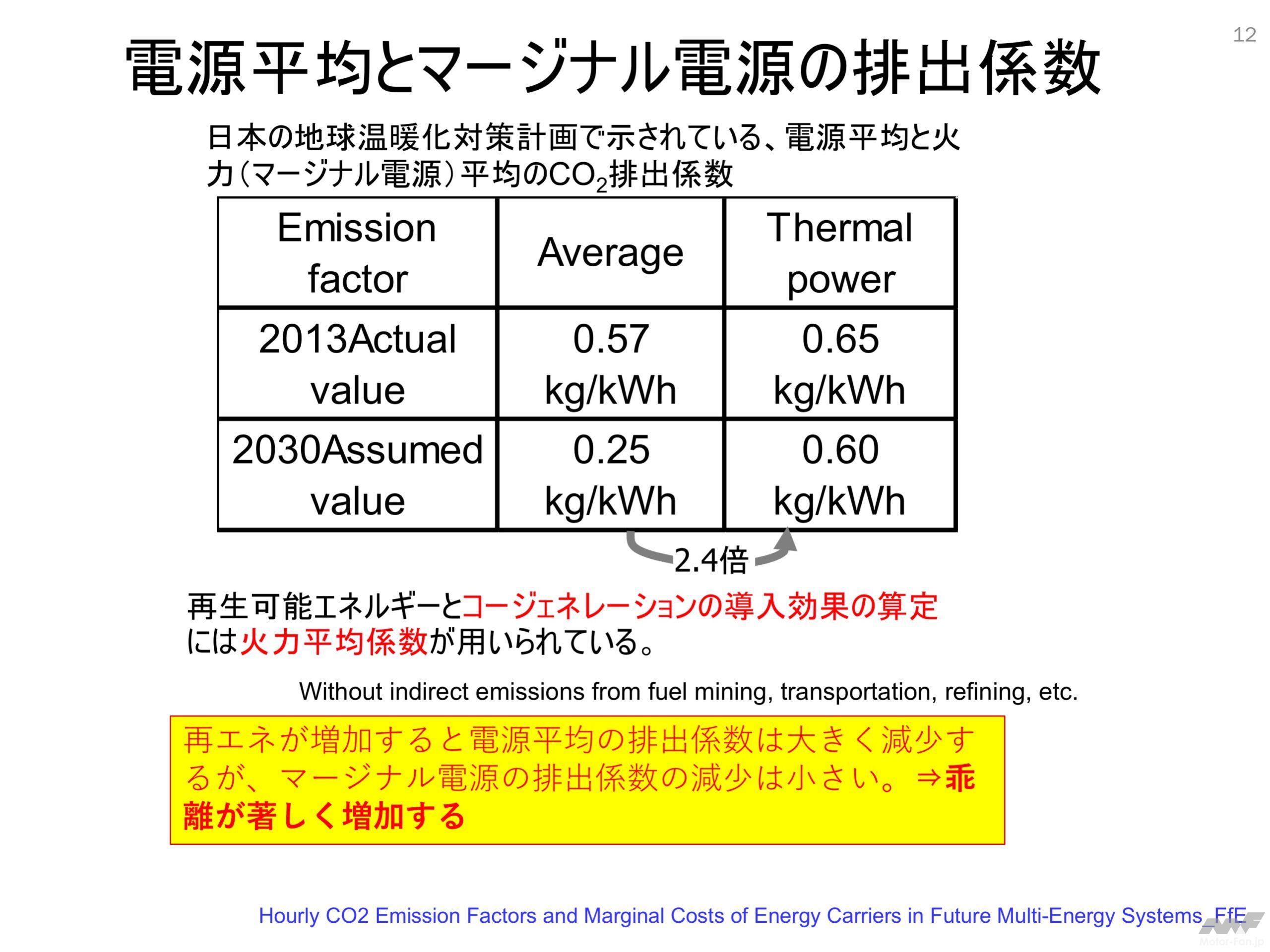

以上,繰り返し述べてきたように、電力需要の変化に対するCO2排出量の変化の算定に電源平均の排出係数を使うのは明らかに間違っている。この問題が日本で2000年代のような大きな論争になっていないのは、東日本大震災以降、多くの原子力発電が停止し電源平均とマージナル電源の排出係数に大きな差がなかったことが一因だ。日本の地球温暖化対策計画で用いられている電源平均とマージナル電源の排出係数の値を表に示す。

電源平均とマージナル電源の排出係数の乖離を示す。日本の場合、2013年と2030年を比較すると、再エネの増加で電源平均係数は大幅に低下する一方、マージナル電源になる火力発電平均はあまり変化しないので、2030年では乖離が2.4倍に拡大する。

これから再エネが普及してくると、電源平均とマージナル電源の排出係数には大きな乖離が生まれてくる。その結果、将来のCO2排出量削減対策の評価に電源平均の排出係数を使うと実際とは大きく異なる値が算出されて、間違った政策決定に繫がる可能性が高い。これまで以上にマージナル電源の考え方が重要になってくる。

3. CO2排出量のシミュレーションと計算結果

次に、マージナル電源の排出係数を実際に使う場合を考えてみよう。現実には、マージナル電源が常に火力発電とはかぎらない。(第4章で述べるように再エネの場合もある)、火力発電にはバイオから、LNG、石炭ほかがあって、それぞれ排出係数が大きく違う。マージナル電源をはっきり特定するのは、さまざまな条件が影響するので簡単ではないが、複雑な電力系統のモデルを作ってコンピューターシミュレーションを実施することで、マージナル電源を特定して、実際に近いCO2排出係数を求めることができる。

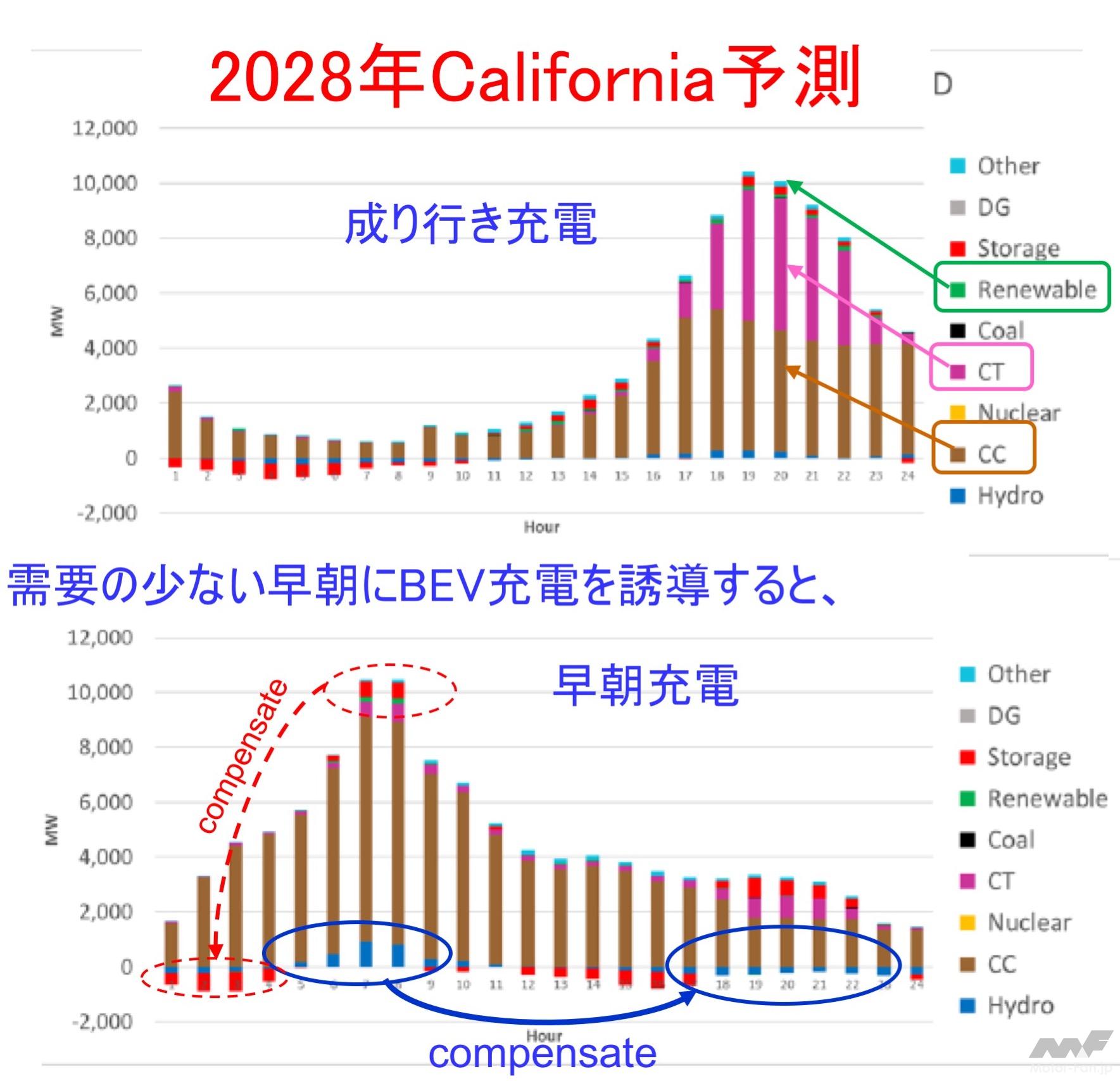

ここで海外での検討例を紹介する。まずカリフォルニアにおけるマージナル電源を特定したシミュレーション結果を図に示す。この研究はBEVのCO2排出量を求める目的ではなく、BEVの大量普及が系統電力に与える影響を予測して、電力系統の整備を検討するためのものだ。その中で、BEVの普及の有無による発電方式別の発電量の増加を算出しているので、マージナル電源を特定したことになる(2)。

横軸に時刻,縦軸に発電方式別の発電量の増加分を示している。上図は成り行き充電、下図は電力需要の少ない早朝に充電を誘導した場合を示す。太陽光が活発な夏の日の平均だが、緑の再エネは発電量の増加はわずかだ。主なマージナル電源はガス火力発電(CT、CC)だ。青の水力発電の電力を利用すると、それ以外の時間帯の水力発電が減少し、それを火力発電が補う。桃色の蓄電も同様だ。

このシミュレーション結果から、再エネが半分程度を占めるカリフォルニアでも再エネがマージナル電源になる機会は非常に少ないことがわかる。マージナル電源のほとんどはガス発電だ。水力発電はマージナル電源としては使われないこともわかる。

スウェーデンの研究者がマージナル電源の検討をしているが、原子力と水力で発電の90%以上を占めるスウェーデンでもマージナル電源の多くはポーランドの石炭火力になると述べている(3)。運転コストがゼロに近い再エネは優先的に使われるので、次章で述べるように、マージナル電源になる機会は電力が余剰になって再エネを抑制している場合に限られているのが原因だ。

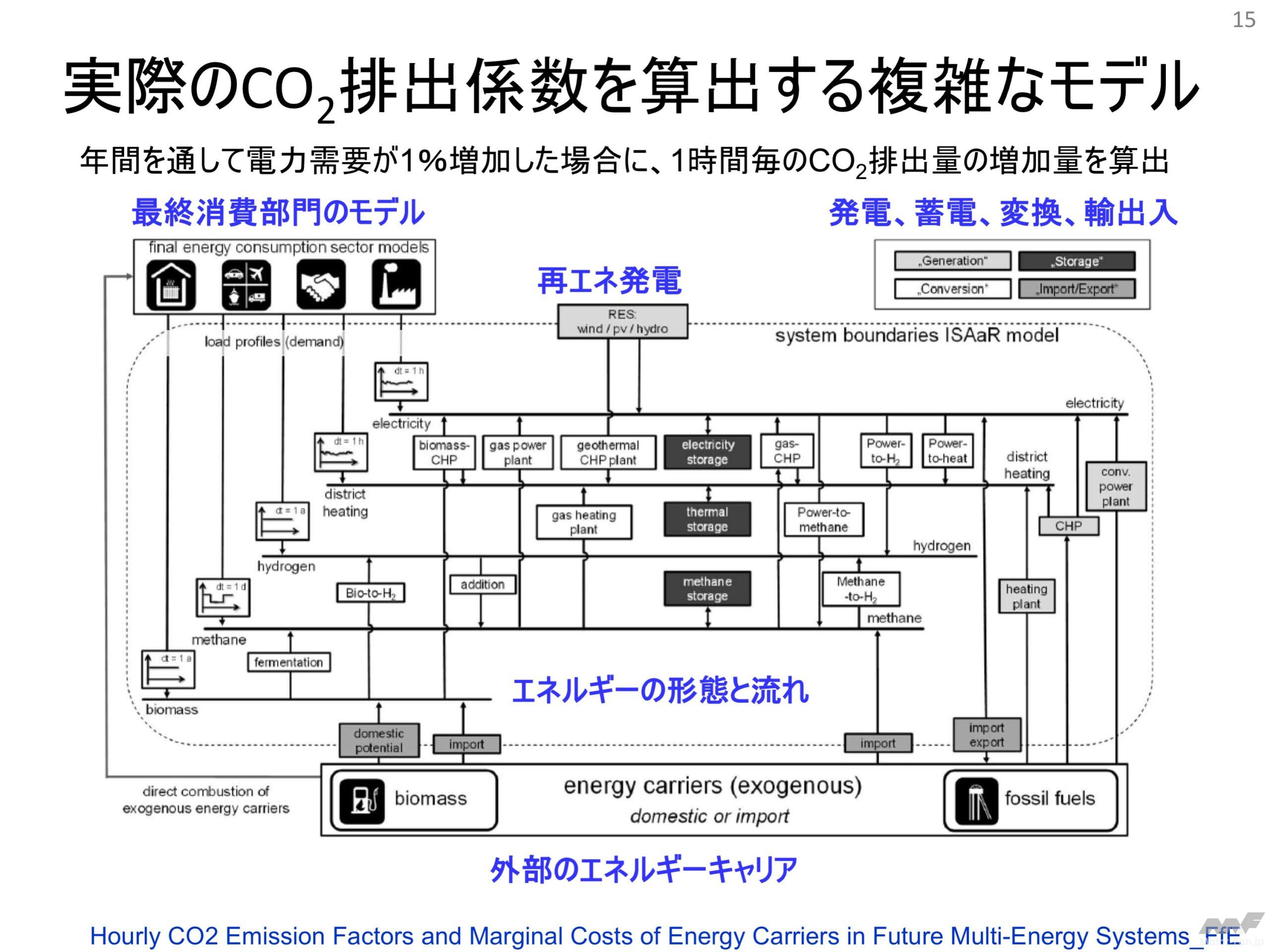

次に、ドイツのマージナル電源の排出係数を算出するために行ったシミュレーションについて紹介する。そこで使ったコンピューターモデルを図に示す。系統電力に関わる大量のデータが使える環境が整ったので、信頼できるシミュレーションが比較的容易に実施できるようになってきた。

ドイツの電源平均とマージナル電源の排出係数の予測に使ったモデル。電力と熱エネルギーの需要と供給の関係をモデル化して各発電所の発電量を算出している。電力需要が年間を通して平均的に1%増加した場合に増加する発電所のCO2排出量を1時間毎に算出してマージナル電源の排出係数を求めている。 出典“Hourly CO2 Emission Factors and Marginal Costs of Energy Carriers in Future Multi-Energy Systems”_ FfE

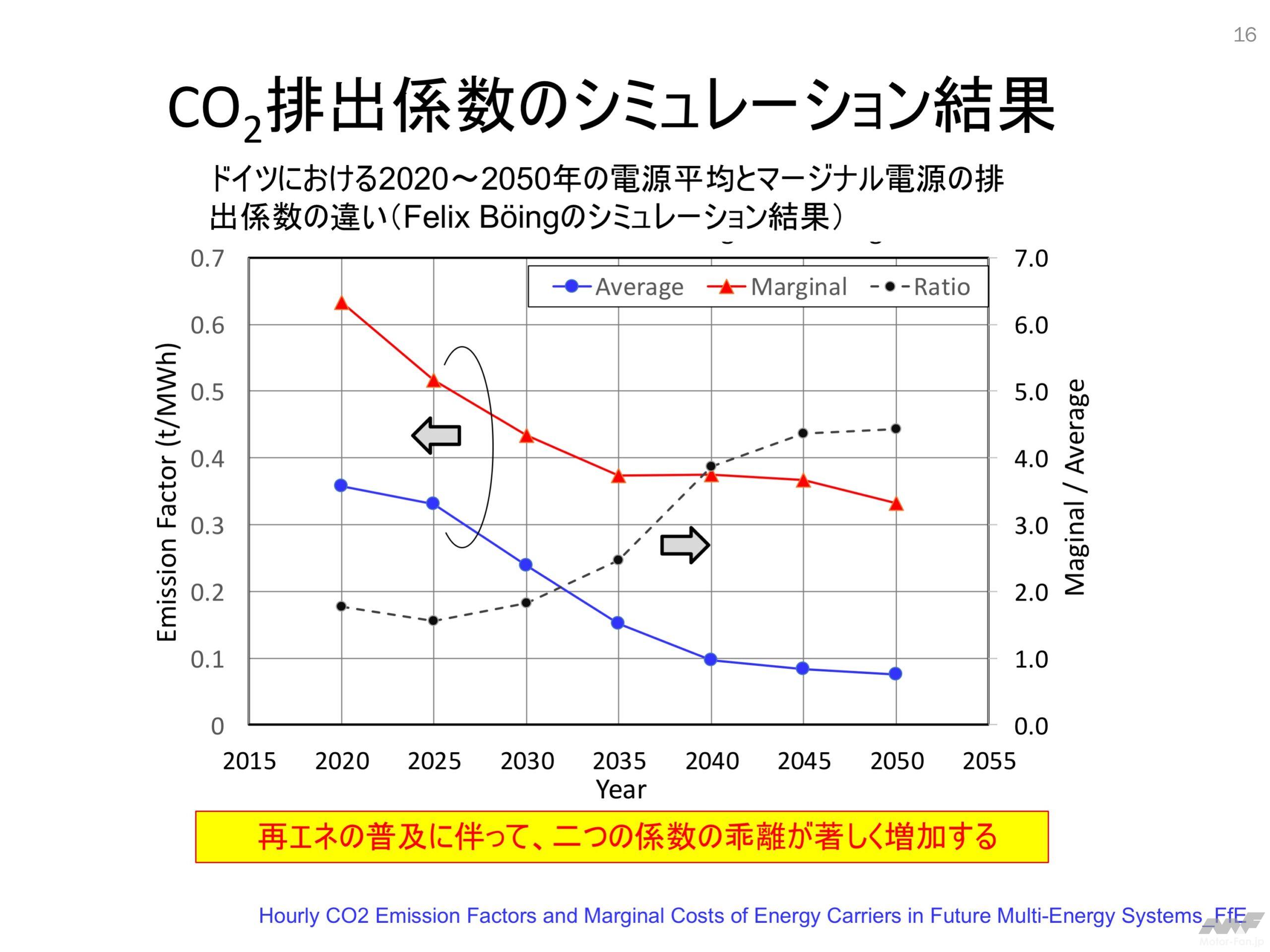

このシミュレーション結果を図に示す。ドイツでも再エネの導入に伴って電源平均の排出係数が大きく低下して、実際の排出係数を示すマージナル電源の排出係数との乖離が大きくなって、2040年代は4倍を超える乖離が発生することがわかる(4)。

横軸2020年~2050年、縦軸に電源平均とマージナル電源の排出係数とその乖離の大きさを示す。2020年に2倍以下だった乖離が2050年には4倍を超えると予測している。再エネが増加すると電源平均の排出係数は大きく減少するが、マージナル電源の排出係数の減少は小さい。結果、再エネの普及に伴って乖離が著しく増加する。 出典“Hourly CO2 Emission Factors and Marginal Costs of Energy Carriers in Future Multi-Energy Systems”_FfE を元に作成

このシミュレーションは時刻にかかわらず1%の電力需要が変化した場合の平均値の予測なので、実際には電気を使う、季節・曜日・時刻さらに天候によって排出係数は変わってくる。電気の使用に合わせてさらに具体的なシミュレーションが必要になるが、このようにマージナル電源の排出係数を予測しておけばCO2排出量の概略値としては十分に使えるはずだ。

米国では、AVERTというシステムが稼働しており、再エネと節電のCO2排出量の削減効果の算出に使われている。AVERTを利用すれば、場所と日時を指定して過去と未来(予測)のマージナル電源の排出係数をネット上で簡単に入手できる。

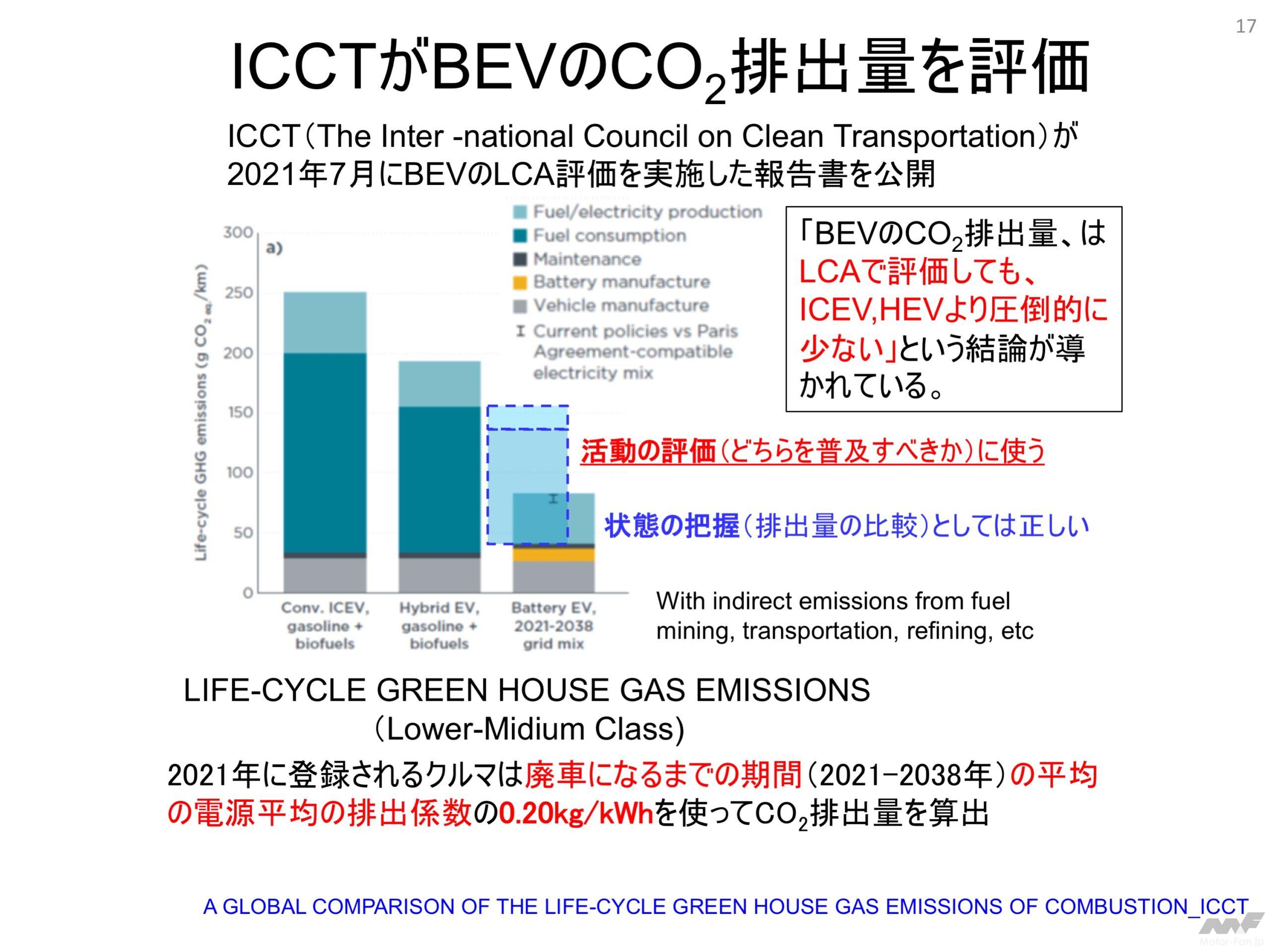

逆に、電源平均の排出係数を使って、BEVのライフサイクルCO2排出量をICCTが算出した例を図に示す。この報告書は欧州委員会が“FIT for 55“を提案した時期に合わせて公開されているので、欧州委員会の政策決定を裏付ける技術資料になっている(5)。

ICCTが公開したBEVのCO2排出量のLCA評価結果。従来エンジン車、HEV、BEVのCO2排出量を示す。2021年にEUに登録されるクルマは廃車になるまでの期間平均の電源平均の排出係数0.20kg/kWhを使ってCO2排出量を算出している。ドイツの同期間平均のマージナル電源の排出係数0.55(0.46×1.2*)kg/kWh(*間接分含む)を使うと、破線で筆者が追記したように、ドイツのBEVは約3倍のCO2を発電所から排出する。 出典:“A GLOBAL COMPARISON OF THE LIFE-CYCLE GREEN HOUSE GAS EMISSIONS OF COMBUSTION ENGINE AND ELECTRIC PASSENGER CARS “_ICCT

この報告書では、2021年に登録されるクルマは廃車になるまでの期間全体のCO2排出量を算出している。将来の電源平均の排出係数は非常に小さくなるので、「BEVのCO2排出量はLCAで評価しても、ICEV、HEVより圧倒的に少ない」という結論が導かれている。しかし、ドイツの同期間の平均のマージナル電源の排出係数を使うと、ドイツのBEVはこの約3倍のCO2を発電所から排出することになる。

「状態の把握」としては正しいが、この結果を「活動の評価」として、政策決定に用いることは正しくない。この報告書からBEV一辺倒の政策を導くのは非常に危険だ。

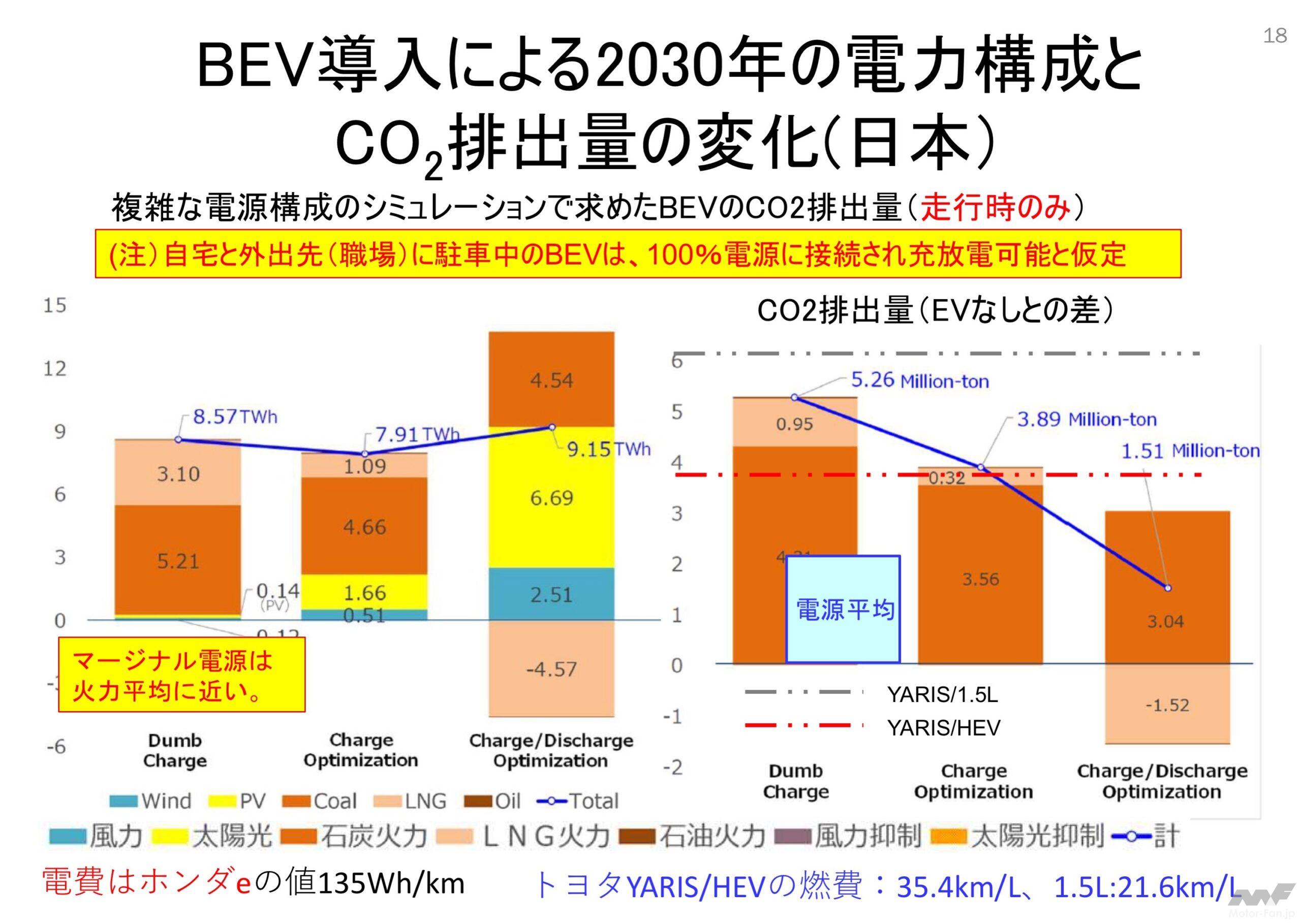

日本でも東京大学の荻本先生の研究室で電源構成のシミュレーション技術が開発されている。2021年のエネルギー資源学会で大阪ガスの本田氏が、このシミュレーションモデルを使ってBEVが1000万台普及した場合のCO2変化量を予測している(6)。

左の図は2030年に日本で1000万台のBEVが普及した場合の発電量の増加、右図はCO2排出量の増加を示す。左から帰宅後即充電、充電時間の最適化を実施、V2Gで充放電を最適化した場合だ。比較のため、電源平均で算出した結果と、エンジン車とHEVのCO2排出量を二点鎖線で、筆者が追記した。 出典:「カーボンニュートラル実現に向けた需要の最適化の分析」_大阪ガスを元に作成

充電時間制御がない場合、マージナル電源は石炭火力(濃橙)とLNG火力(薄橙)で、火力発電平均に近い構成になる。充電時間制御を導入することで黄色の再エネが増加する。V2Gで充放電制御を最適化すると、さらに再エネ利用が増加して大きなCO2排出量削減効果が得られる。すなわち、充電状況によってマージナル電源が異なるということである。

一方、電源平均の排出係数を使うとCO2排出量はマージナル電源の半分以下になる。その結果、BEVのCO2排出量が圧倒的に少なくなるので、エンジン車は必要ないという短絡した政策判断に結びつく危険性がある。

ここで注意が必要なのは、家庭と職場に駐車しているBEVは100%電源に接続している仮定であることで、それがどの程度実現できるかは未知数だ。充電時間の誘導を効果的に行うインフラ整備とインセンティブなどの検討が急がれる。

本田の論文では、充電時間の誘導とV2Gの導入が重要なことを述べているが、電源平均の排出係数を使ったのでは、BEV普及と合わせて実施が必要になるこれらの政策の効果を正確に見積もることができないという問題もある。

このような複雑なシミュレーションを実行しないと信頼性の高いマージナル電源の排出係数が求まらないのも一因で、簡単に求まる電源平均の排出係数を安易に使用しているのが現状だ。その誤りを認識すると共に、シミュレーションなしで概算する場合は、次善の策として火力発電の排出係数を使うことを推奨したい。コンピューターシミュレーションも比較的容易に実施できるようになってきたので、必要に応じてシミュレーションを実施すべきだ。

ここまでは既存の発電所の運用で決まる短期的マージナル電源について考えてきたが、電源設備の建設と廃棄を考慮した長期的マージナル電源に触れておく。長期的マージナル電源については、過去にいくつかの論文が公開されているが、いずれも複雑なシミュレーションをした結果、電力需要の動向、国の政策、カーボンプライシング、技術革新などの不確定要素が大きいために、それを客観的に特定することは非常に難しいことを指摘している。

逆に言えば、電源政策が決まるとある程度推定できるということだ。電源政策が影響する例として、ふたつの場合を挙げておく。

イギリスのように電力供給不足に備えて原子力発電を増設する政策をとる国では、BEVの充電需要増加を見込んで原子力発電の建設計画を建てる場合は、BEVがカーボンニュートラル走行できる。一方、ドイツほか多くの国でとられている石炭火力を速やかに廃止する政策の元では、BEVを急速に普及させると、石炭火力の廃止スピードを遅らせることになり、BEVを普及してもCO2排出量の削減効果が得られない結果となる。

電力需要の増加に応じて原子力発電を増設する政策の中で、大規模な電化と原子力発電をセットで推進する場合、原子力発電が電化の長期的マージナル電源に相当する。一方、省エネを進めて石炭火力発電所を速やかに廃止する政策の場合、蓄電設備の増加で発電容量不足が回避できれば、全廃するまでの期間は石炭火力発電が省エネの長期的マージナル電源に相当する。

以上述べたように、一般的に使われている電源平均のCO2排出係数を使ったBEVのCO2排出量の評価は、再エネが大量導入されると現実との乖離が非常に大きくなる。そのため、そのような計算結果を参考に決められたBEV一辺倒の政策は、効果的なCO2排出量の削減に結びつかない可能性が高い。

4. カーボンニュートラル走行の実現

BEV一辺倒の政策がCO2排出量の削減に結びつかないとしたら、どのような政策をとれば効果的にCO2排出量を削減できるかについて考えよう。BEVがカーボンニュートラル走行するためには、カーボンニュートラル(再エネ)の電気を使って充電する必要がある。では、どのようにして再エネの電気を利用するかだ。

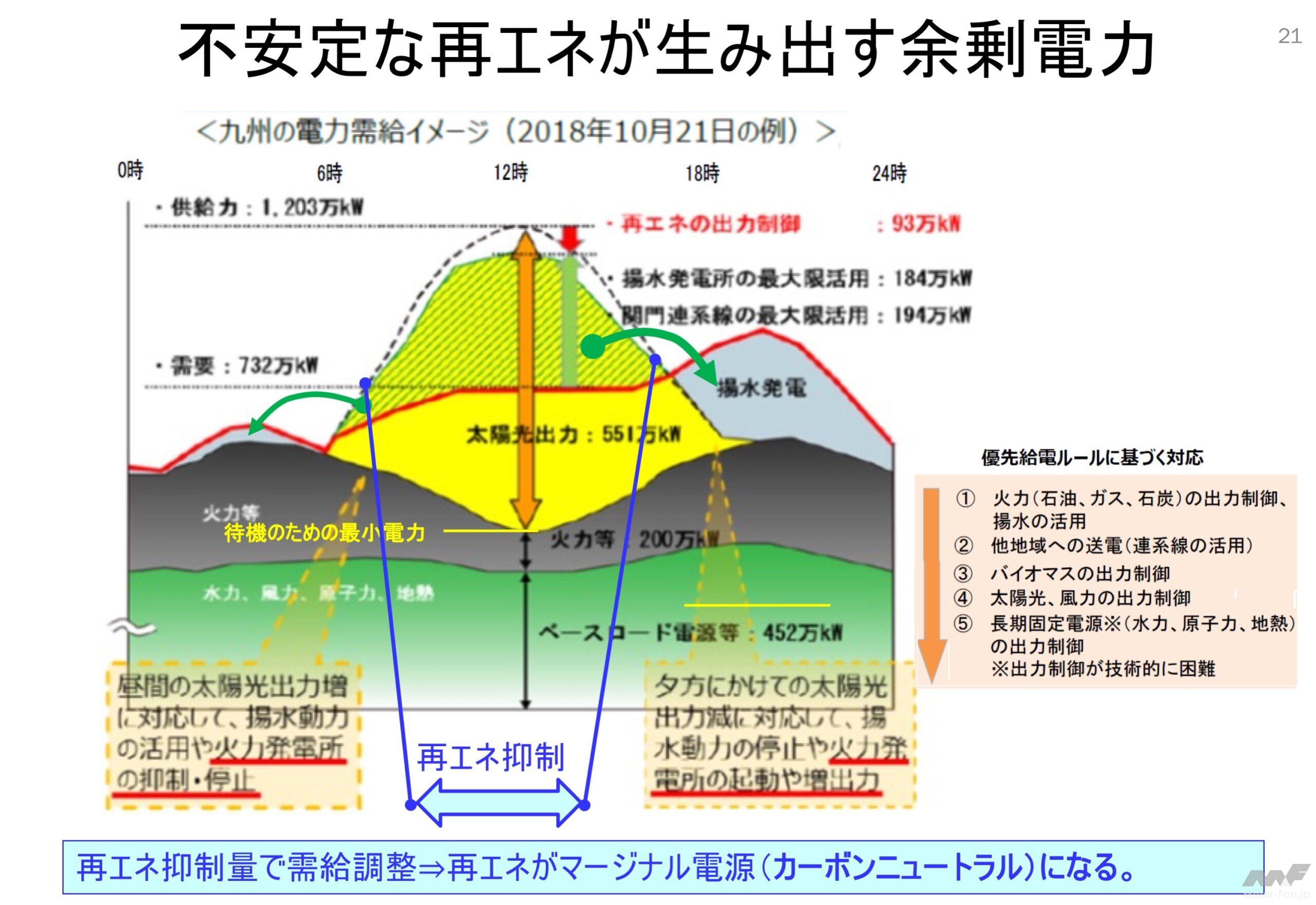

図は再エネが増加した場合の発電構成の一例として、九州のよく晴れた秋の日の電源構成を示す。この日は日曜日で電力需要が小さく、日中は太陽光発電が活発だった。そのため、日中は電力が余剰になって太陽光発電を抑制せざるを得なかった。

横軸が時刻、縦軸が発電量を示す。下から、ベースロード電源、火力発電、太陽光発電を示す。火力発電を最低まで絞り、太陽光発電を陽水動力で吸収して夜間に利用しても余剰電力が出るので、日中は太陽光を抑制して需給調整している。この時間帯は、再エネがマージナル電源になって、この間の電力使用はカーボンニュートラルになる。BEVの充電をこの時間帯に誘導する対策が効果的なことがわかる。 出典:「2050年カーボンニュートラルの実現に向けた検討」_経済産業省ベースに作成

太陽光発電を抑制している時間帯に電気を使うと、抑制していた太陽光発電が発電量を増やすので、電気を使ってもCO2排出量は増加しない。つまり、カーボンニュートラルの再エネの電気を使ったことになる。この時間帯以外に電気を使うと火力発電が発電量を増加するのでCO2排出量が増加する。揚水発電を増加することも可能だが、その分貯水量が減少するため、他の時間帯の発電量が減少して火力発電が補うのでCO2排出量削減効果は得られない。

このようにBEVの充電をこの時間帯に誘導する政策が効果的なことがわかるが、実際の運用ではかなり難しいことが想定される。一方、「水素製造」と「バッテリ交換式BEV」(本報では言及しないが、中国で急速に普及している)は、この時間帯の電力を選択して利用できることに大きな利点があることに注目したい。

次に水素を利用する意味について考える。

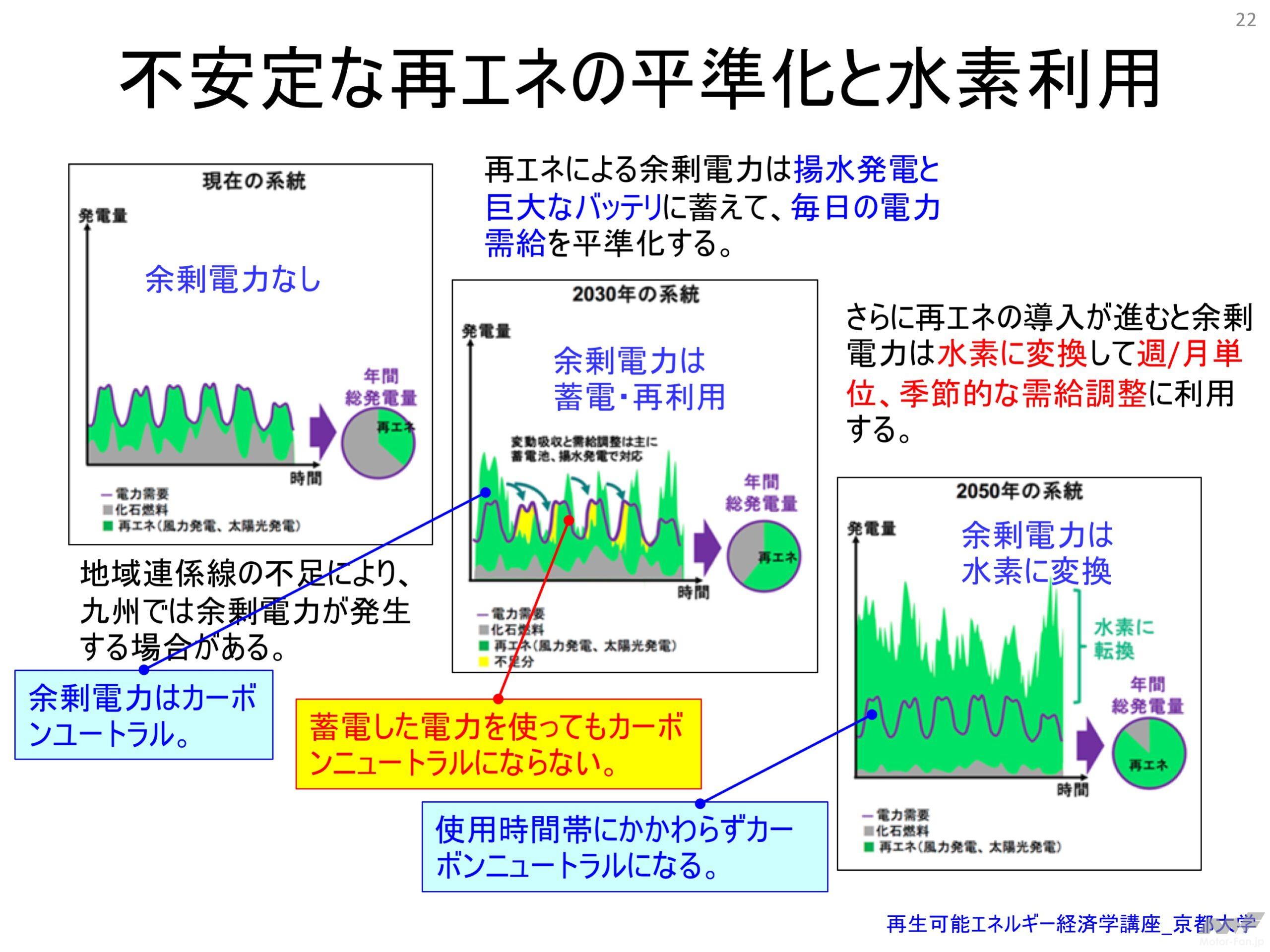

図は現在、2030年、2050年の電源構成を示している。現在は再エネが少ないので余剰電力が発生する機会は極めて少ない。2030年には、余剰電力が生まれるので時間帯を選べばカーボンニュートラルの電気を使える。2050には、電力は使用時間帯にかかわらずカーボンニュートラルになる(7)。

横軸が一週間の時刻、縦軸が化石燃料を使う火力発電(灰色)と再エネ(緑色)の発電量を示す。2030年には、余剰電力は揚水発電と巨大なバッテリに蓄えて、毎日の電力需給の平準化に利用する。2050には、水素に変換して、週/月単位、季節的な需給調整に利用するので、電力は使用時間帯にかかわらずカーボンニュートラルになる。 出典:京都大学再生可能エネルギー経済学講座No.170「水素の真実と普及の意義」

2050年には、週/月/季節単位の余剰電力は膨大なものになって、揚水発電や蓄電池の能力を超えてしまう。そこで、余剰電力は水素に変換して貯蔵・再利用するしか現状技術では方法がない。これが水素を利用する意味だ。水素は、そのまま発電や燃料電池に利用するほか、大気中の窒素と合成してアンモニアに変換し、発電やエンジンに使う研究が進められている。また工場排気や大気から回収したCO2と合成してさまざまな炭化水素(気体・液体)を製造できる。これらをe-Gas、e-Fuelと呼び、従来の化石燃料に混合して利用する開発が進められている。

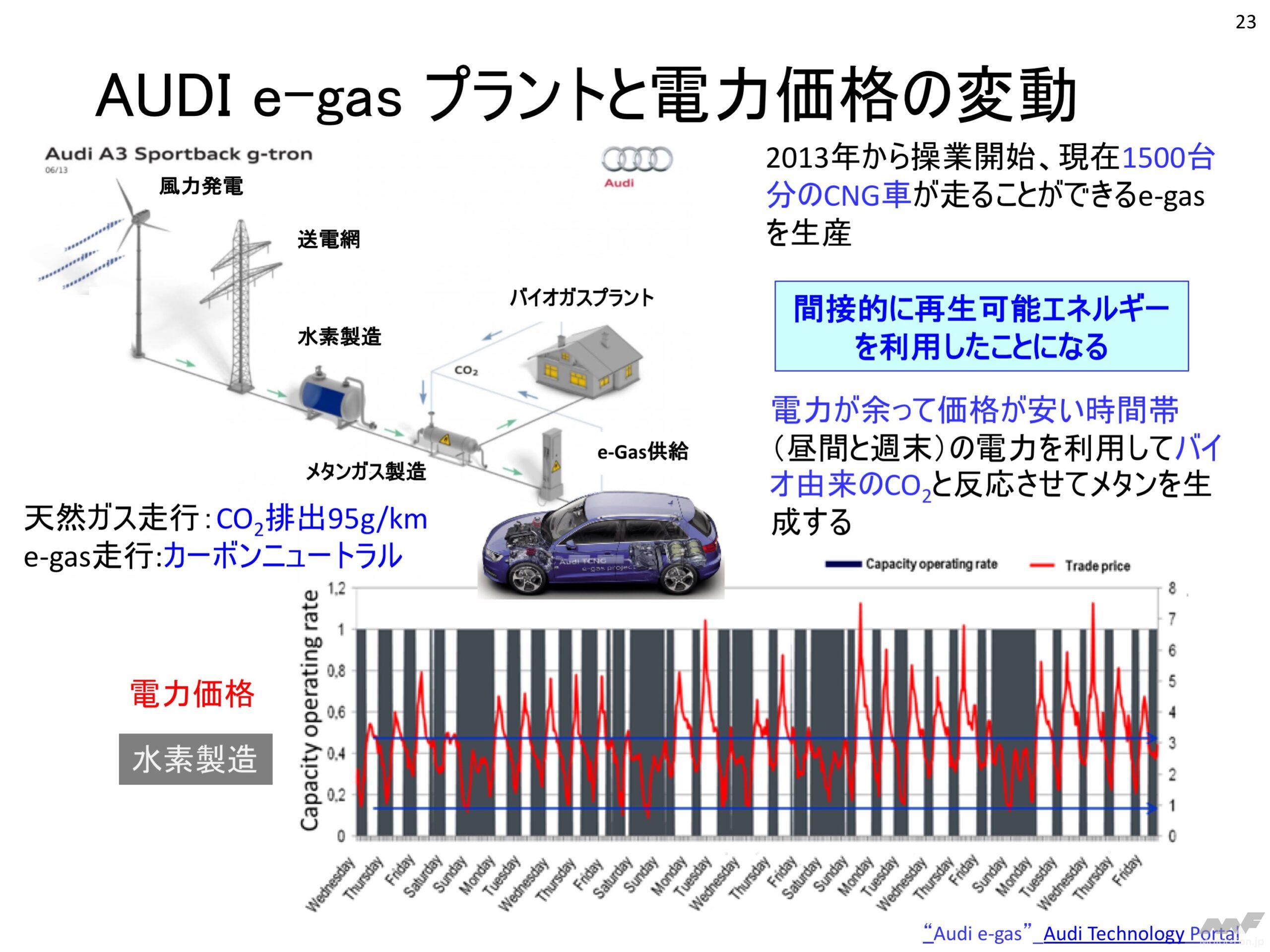

その一例として、アウディが2013年に生産開始したe-Gas製造プラントがある。

風力発電の電気とバイオプラントから出るCO2を合成してメタンを製造する。実際には電力は系統からとっているので、カーボンニュートラルとはいえないが、再エネ発電が活発で電力価格が安い時間帯の電気を使って水素製造するので、カーボンニュートラルに近い電気が得られる理屈だ。 出典:“Audi e-gas”Audi Technology Portalをベースに作成

このプラントでは、風力発電とバイオ由来のCO2を使ってe-Gasと呼ぶメタンを製造している。e-Gasを圧縮天然ガス(CNG)車に供給してカーボンニュートラル走行できるとしている。実際には系統電力を使い、e-Gasも天然ガスのパイプラインに供給しているので、厳密にはカーボンニュートラルとはいえないが、再エネが余剰になる時間帯に水素製造して、製造したe-Fuelと同じ量までアウディのCNG車に天然ガスを供給すれば、e-Gasで走るCNG車はカーボンニュートラルかそれに近いといえるだろう。

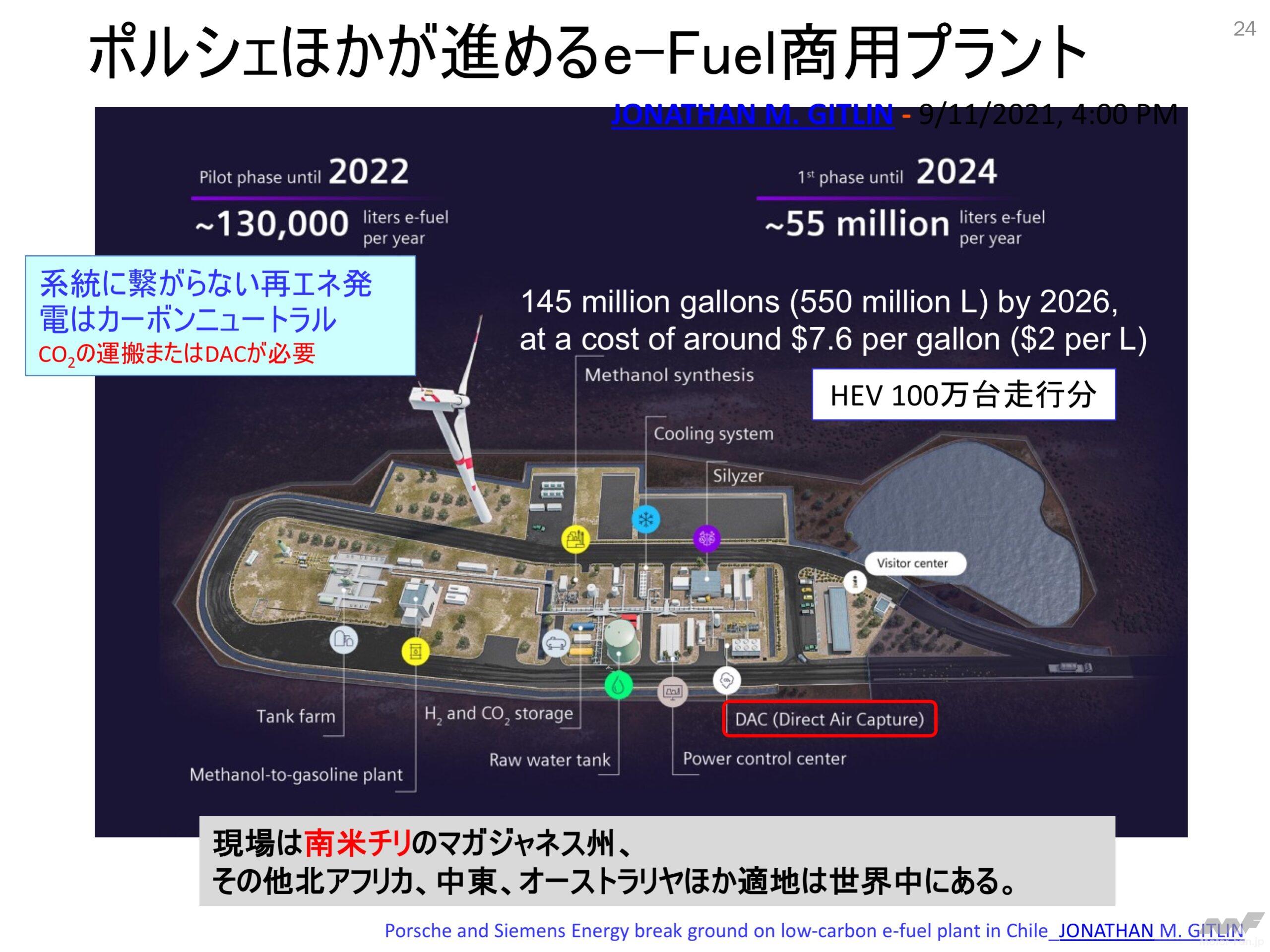

カーボンニュートラルの液体燃料を製造するのが、ポルシェとシーメンスが中心にチリで進めている「Haru Oni」プロジェクトだ。2022年12月に工業生産を開始したと報道されている。風力発電の電気と大気から回収したCO2を合成してガソリン相当のカーボンニュートラル燃料を製造する。現場は南米チリのマガジャネス州で、消費地に遠く電力系統から独立しているので、そこで発電する電力の使用はカーボンニュートラルになる(8)。

「Haru Oni」プロジェクトのe-Fuel生産プラントの構想図。風力発電の電気で製造する水素と大気から回収したCO2を合成してガソリンと同等の液体燃料を製造する。2022年から生産を開始、2026年には5.5億L/年のe-Fuel(ガソリン)を生産する計画で価格は$2/L程度と予測している。これは100万台のHEVがカーボンニュートラル走行できる量に相当する。 出典:“Porsche and Siemens Energy break ground on low-carbon e-fuel plant in Chile”_JONATHAN M. GITLIN

その他、北アフリカ、中東、オーストラリアほか再エネ発電に適した地域は世界中にたくさんあるが、消費地から遠く離れた再エネ発電は消費地に電力を送れないので、水素の化学エネルギーに変換して運ぶしか方法がない。その一つの例が液体燃料(炭化水素)にして運ぶこのプロジェクトだ。ただしCO2を排出する工場がないため、CO2の運搬または大気からの直接回収(DAC:Direct Air Capture)が必須で、この場合はDACで回収したCO2を利用している。

このようなプラントを世界中に1000箇所作ることで、世界中の全乗用車10億台がカーボンニュートラル走行できる。その他、ノルウエーの航空燃料を生産するNorsk e-Fuel商用プラントなど、いくつかのe-Fuel生産プラントが計画または建設中だ。

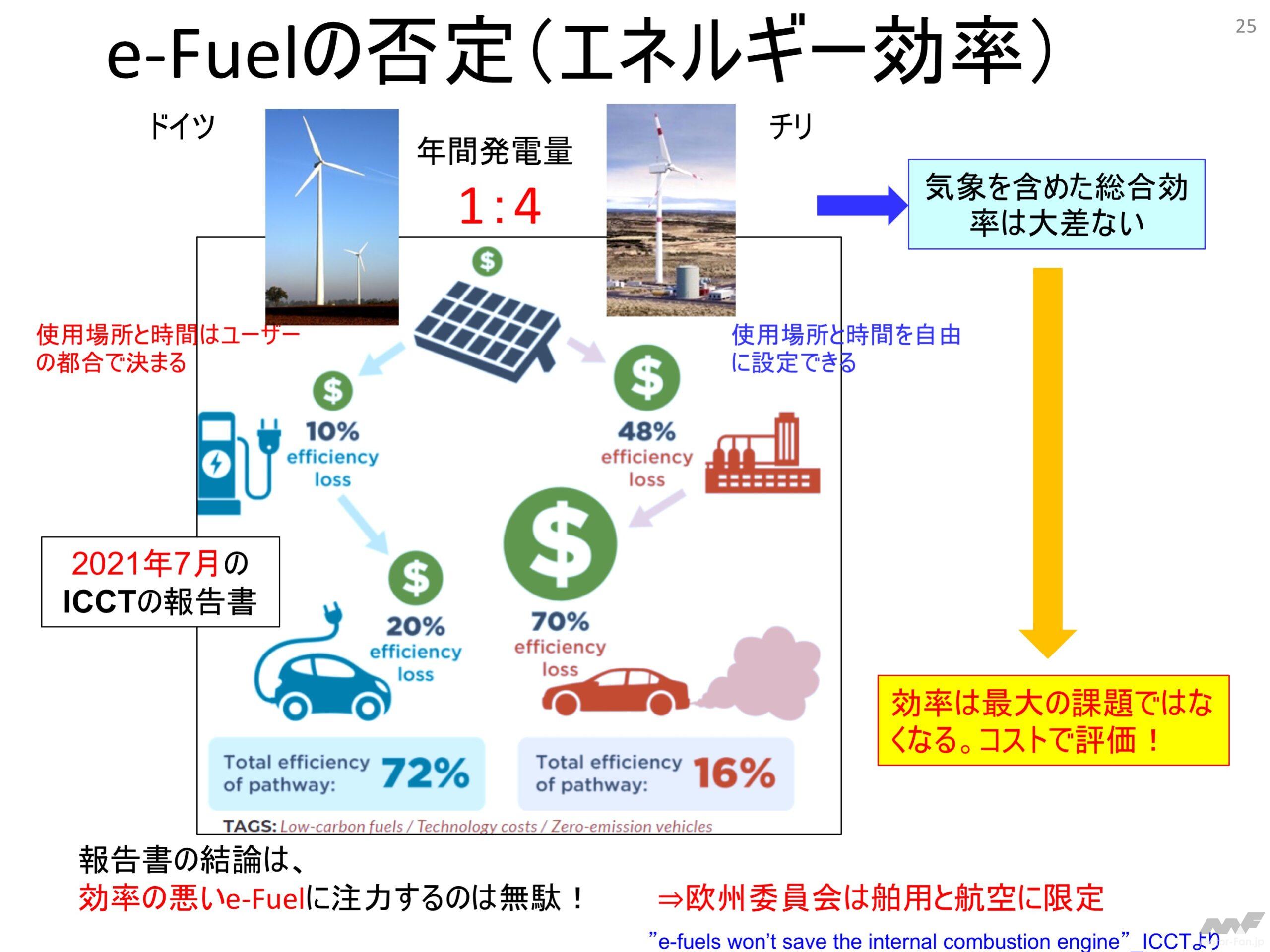

e-Fuelについては賛否両論あって、否定する意見の多くはたくさんの変換過程があるために総合効率が低いというものだ。その一つとして、欧州委員会の「Fit for 55」(e-Fuelを否定)の発表に合わせて、e-Fuelを否定する報告書がICCTから出されている(9)。

この報告書は、太陽光発電からクルマの駆動力になるまで総合効率を比較すると、BEVが圧倒的に優れているので、効率の悪いe-Fuelの検討をするのは時間の無駄だとまで言い切っている。

BEVとe-Fuelを使うエンジン車について、太陽光発電からクルマの駆動力になるまでの損失を求めて、総合効率を比較している。結論はBEV:72%、e-Fuel:16%で、圧倒的にBEVが優れている。風車は筆者が追記したもので、同じ風車をチリに設置すると年間発電量がドイツに設置した場合の4倍になるので、気象まで含めた総合効率は大差ない。 出典:”e-fuels won’t save the internal combustion engine”_ICCTベースに作成

ここで、BEVの充電場所と時間はユーザー都合で決まるのに対して、e-Fuelが使う電力は場所と時間を自由に設定できるという水素製造の特徴が生きてくる。チリのような再エネ発電に適した僻地で再エネ発電を行えば、消費地に設置するより何倍もの電力が得られる事実だ(8)。その結果、BEVとe-Fuelを使うエンジン車の気象を含めた総合効率は大差ないことがわかる。一方、消費地での水素製造でも余剰電力(効率∞?)を使うことを考えると効率は大きな問題にはならない。

結局e-Fuelの問題は生産コストが高いことに集約される。生産コストと既存のインフラとクルマが使える利点をどう評価するかだ。

また、e-Fuelが従来の燃料に混合して、すでに世界中で走っている既販車のCO2排出量を低減することにも使える利点は重要だ。例えBEVのCO2排出量をゼロカウントしても、普及速度が遅いとCO2排出量の削減はなかなか進まない。今日からBEVの販売比率を50%に高めたとしても、2030年の普及率は30%程度しか見込めないという現実がある。とても2030年の削減目標には届かない。

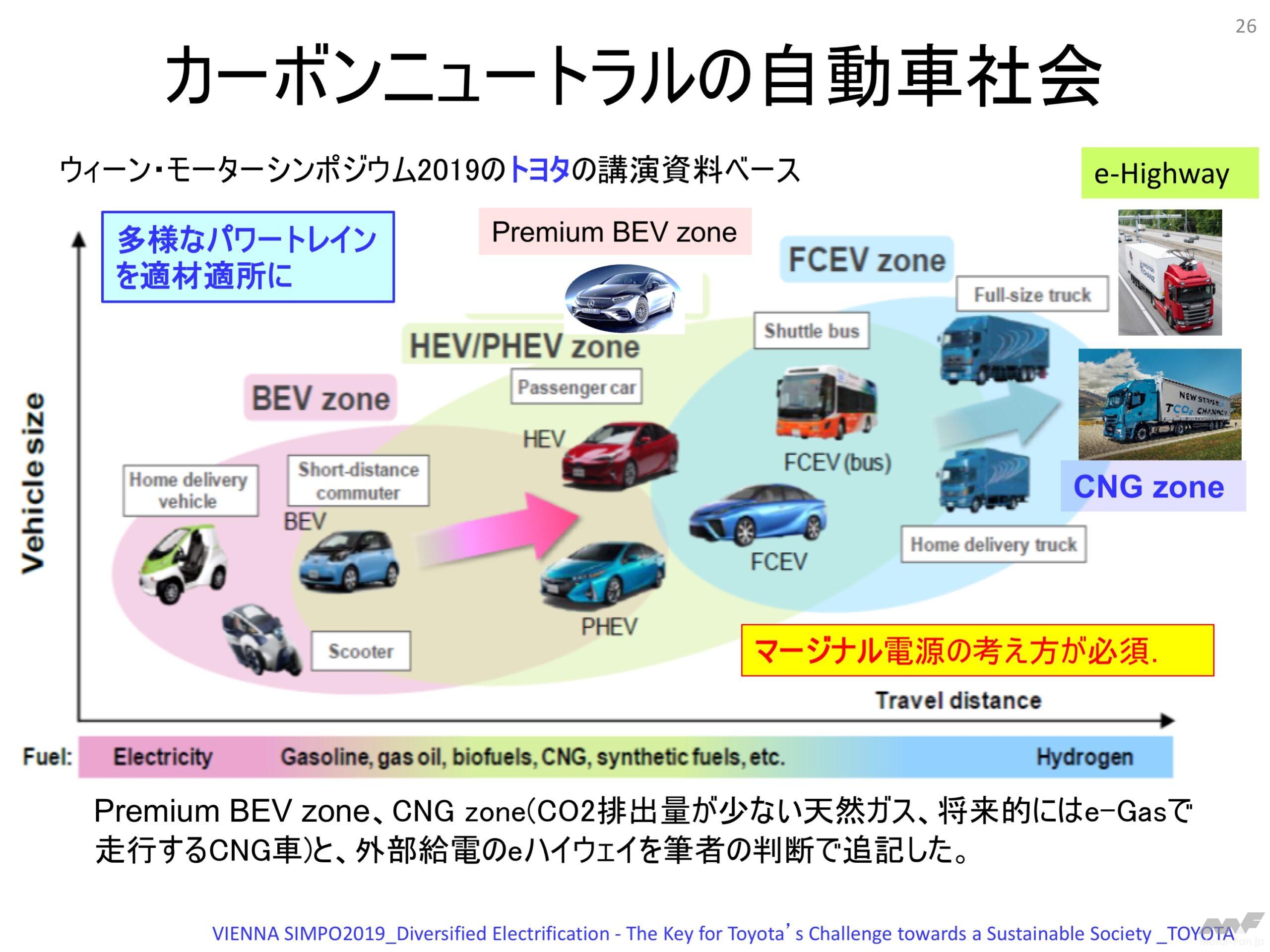

では、2030年の削減目標である45%を達成した上で2050年のカーボンニュートラルを実現するにはどのような自動車社会を目指すべきかについて考えてみる。図はトヨタの論文をベースに考えた2030年代のパワートレインの姿だ(10)。

横軸に一走行当たりの走行距離、縦軸にクルマの大きさをとって、さまざまなパワートレインの位置付けを示す。Premium BEV zone、CNG zone(CO2排出量が少ない天然ガス、将来的にはe-Gasで走行するCNG車)と、外部給電のe-Highwayを筆者が追記した。BEV一辺倒ではなく、適材適所のパワートレインを使い分けることが重要だ。 出典:“Diversified Electrification - The Key for Toyota’s Challenge towards a Sustainable Society”_TOYOTAベースに作成

2030年代は、国・地域別、クルマの種類・用途別に、図のように適材適所でパワートレインを使い分けることで厳しいCO2排出量削減目標を達成する。どのように使い分けるのが目標達成コストを最小にできるか検討するにはマージナル電源の考え方を使った評価が必須になる。CO2排出量の正しい計算値に基づいた適切な規制と、正しい値が店頭表示されれば、クルマを選ぶのはユーザーだ。その予測は難しい。

2040年代は、予測できない社会の変化や技術革新が起こる可能性を排除できないので、2030年までの経過を見て方向付けすることが望ましいと考えている。

あとがき

欧州の産業界の反対意見としては、さまざまな組織から意見表明されているが、欧州全体のエンジン関連中心に学者が集まってIASTECという会を作って、2021年に「Position Paper」(⇒https://iastec.org/position-paper)を発行しているのが興味深い。著明な欧州の大学教授始め、日本を含めて世界中の170名の大学教授のサイン入りである。内容は、BEVだけではCO2排出量の削減は達成できないのでエンジンとe-Fuelが必要、という前回・2022年の年頭所感(⇒https://motor-fan.jp/tech/article/10556/)と非常によく似ている。

さらにIASTECは、2022年6月に欧州委員会や欧州議会に意見書(⇒https://iastec.org/wp-content/uploads/2022/06/20220602_letter_EU-Parliament_CO2regulation-1.pdf)を提出している。この中で、従来一般的に行われているBEVのCO2排出量の算出方法は間違っており、実際の排出量は約2倍になる、と明確に述べている。基本的には、2022年の年頭所感の第2章で述べた内容と同じである。また、それを数学的に証明する非常に難しい論文(⇒http://s875128239.online.de/wp-content/uploads/2021/06/ZAMM_2021_Accepted_Version-averaging-bias.pdf)を公開している。

これらの資料はいずれも英文でかつ内容的にも難しいが、筆者の考えも含めて分り易くまとめたのがこの所感だ。英文資料を読まなくても本報を読み終えたら、その趣旨はほぼ理解したと考えてもいい。

「BEVのCO2排出量の算出方法は間違っている」ということは米国でも一部のエンジン研究者が主張している。ここで不思議に思うのは、それが政策に取り入れられないことと、この問題が電力・エネルギー関連の研究者から問題提起されていないことだ。2022年、筆者は電気学会の電力・エネルギー部門大会でこの問題を発表したが、多くの研究者はマージナル電源の考え方を知らない様子だった。系統電力の専門家は当然理解してるはずだが、多くはこの考えに否定的で、問題提起する人はいないのが現実だ。この問題は、学会内ではほとんど議論されていないのだろう。

日本における具体的な課題として、2030年の新燃費基準におけるBEVの燃費換算式をマージナル電源の考え方を導入して改訂する必要がある。電力の専門家からの問題提起が期待できないとすれば、日本でもエンジン研究者が欧州のように声を挙げる必要がありそうだ。現に,欧州の動きを知った米国のエンジン研究者は欧州のような意見書を提出できないかと検討を始めている。

<参考文献> 1. 安田陽:カーボンバジェットと2030年までに急ぐべきこと、京都大学再生可能エネルギー経済学講座No.290、(2022)2. M.Kintner-Meyer et al.: Electric Vehicles at Scale – Phase I Analysis: High EV Adoption Impacts on the Western U.S. Power Grid, PNNL Report July 2020 (2020) 3. Monica Arnaudo et al.: Average and Marginal CO2eq emission factors, KTH website, (2021)No.290 カーボンバジェットと2030年までに急ぐべきこと - 京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座

再生可能エネルギーの普及・促進策と分散型エネルギーネットワークシステムのあり方と実現のための政策を研究しています。

https://www.econ.kyoto-u.ac.jp/renewable_energy/stage2/contents/column0290.htmlAverage and Marginal CO2eq emission factors | KTHhttps://www.kth.se/en/itm/nyheter/average-and-marginal-co2eq-emission-factors-1.10517214. Felix Böing et al.: Hourly CO2 Emission Factors and Marginal Costs of Energy Carriers in Future Multi-Energy Systems, Energies 2019, (2019)Access Deniedhttps://www.mdpi.com/1996-1073/12/12/22605. Georg Bieker: A GLOBAL COMPARISON OF THE LIFE-CYCLE GREENHOUSE GAS EMISSIONS OF COMBUSTION ENGINE AND ELECTRIC PASSENGER CARS, ICCT WHITE PAPER, Jul 2021 (2021)A global comparison of the life-cycle greenhouse gas emissions of combustion engine and electric passenger cars - International Council on Clean Transportation6. 本田敦夫ほか:カーボンニュートラル実現に向けた需要の最適化の分析、エネルギー資源学会、(2021) 7. 丸田昭輝:水素の真実と普及の意義、京都大学再生可能エネルギー経済学講座No.170、(2020) 8. Jonathan M. Gitlin: Porsche and Siemens Energy break ground on low-carbon e-fuel plant in Chile,_arsTECHNICA, (2020)Life-cycle assessment of the greenhouse gas emissions of passenger cars in China, Europe, India, and the United States, which together account for about 70% of new passenger car sales worldwide.

https://theicct.org/publication/a-global-comparison-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-combustion-engine-and-electric-passenger-cars/9. Stephanie Searle: e-fuels won’t save the internal combustion engine, (2020)Porsche and Siemens Energy break ground on low-carbon e-fuel plant in Chile

Electrolyzed hydrogen is combined with CO2 to make methanol, then gasoline.

https://arstechnica.com/cars/2021/09/porsches-new-synthetic-gasoline-may-fuel-formula-1-races/10. Kaita Keiji et. al.: Diversified Electrification - The Key for Toyota’s Challenge towards a Sustainable Society, 40. Internationales Wiener Motoren symposium, (2019)E-fuels won’t save the internal combustion engine - International Council on Clean Transportation

E-fuels are a prohibitively expensive and remarkably inefficient way to decarbonize the transportation sector.

https://theicct.org/e-fuels-wont-save-the-internal-combustion-engine/

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)

E-fuels won’t save the internal combustion engine - International Council on Clean Transportation

E-fuels won’t save the internal combustion engine - International Council on Clean Transportation