電気自動車(PHEVを含む)の2023年におけるグローバルな販売台数が1360万台に達したことを1月11日にロイターが報じた。対前年比では31%の増加で、今年はさらに25〜30%の成長が見込まれているという。各国の補助金制度終了や中国経済の影響で、このトレンドにある程度のブレーキがかかる可能性はある。だが、将来に向けてモビリティの電動化が進んでいくことに議論の余地はない。

モータースポーツの世界にも、電動化の波はやってきている。内燃機関をもたない純粋な電動レーシングカーで行われるFEは、2014年の初開催から6年を経て、第7シーズン(2020/21)からFIA(世界自動車連盟)が認める「世界選手権」となった。F1やWRC(世界ラリー選権)、WEC(世界耐久選手権)などと並ぶ、レースのトップカテゴリーに成長した。今シーズンは、日産、ポルシェ、ジャガー、マセラティ、DSオートモビル、マヒンドラといった自動車メーカーが、ワークス体勢で参戦している。過去には、メルセデス、BMW、アウディ、ルノーなど欧州のトップブランドもチャンピオンシップを争った。

「まずは、ZFを知ってもらいたい」

——:最初に、ZFがモータースポーツに投資する理由を教えてください。

多田直純社長(以下、敬称略):まずは、ZFに対する認知度の向上が目的です。

——:業界で知らない人はいないと思いますが、一般的な認知度が不十分だとお考えですか?

多田:もう少し、知名度を上げねばならないと思うんです。日本では、2013年からSUPER GT(SGT)にシリーズパートナーとして関わっています。このレースにはお子さんもいっぱい来られるので、長く続けることで認知されていくだろうと期待しています。

——:ブランド構築が目的でしょうか。

多田:「GT500クラス」では、全車両にZFのクラッチシステムが採用されています。それも含めて、主な目的はZFに親しみを感じていただくことにあります。2014年からは、「ZFアワード」というベストメカニック賞も設けました。幅広い層のみなさんにZFを知っていただくためのプラットフォームとして、日本のモータースポーツに参加しています。

——:FEは世界選手権ですが、考え方は同じですか?

多田:FEはやっと日本で開催されるので、ものすごく期待しています。このシリーズでは、ZFがパワートレーンを開発してパートナーチームに供給しています。「東京E-Prix」でも、ZFの技術を搭載したマシンが4台走ります。SGTも含め、モータースポーツには技術的にも色々な所で参画してはいます。でも、小さいロゴがついているだけでは、「何のこっちゃ?」という感じじゃないですか(笑)。もう少し理解を深めていただこうと考えています。

——:FEでは、技術面の訴求もあわせてブランド構築を図る戦略ですね。

多田:FEは今年で10年目を迎え、海外では知名度も上がってファンも定着しています。東京でレースが行なわれることで、日本でも知名度が上がってくれたらなと思います。さらに、そこに参加しているZFについて、もっとよく知っていただければ嬉しいですね。まずは、ZFを知ってもらいたいというのがモータースポーツを通した期待です。

「FEはレース中の電池残量が(TVに)表示されるので、最終ラップに『残り1%』とかなるとハラハラしますよね。と同時に、『あ、やっぱりペースを落としてるな』とか『回生(ブレーキ)で充電しようとしてるんやろな』とか、考えながら観るのが毎回楽しみなんです」

——:FEは基本的にワンメイクのマシンで行なうレースですが、パワートレーンだけは独自開発が許されています。その駆動ユニットはZFが開発しているのですね。

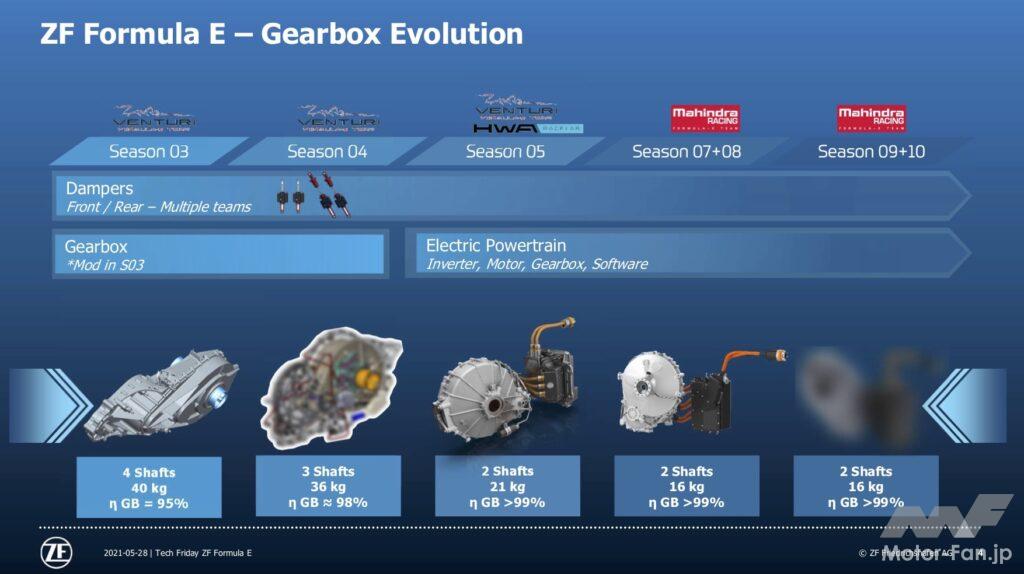

多田:2018年の第5シーズンから、ギヤボックス、モーター、インバーターと制御ソフトウエアを供給しています。現在は、パートナーチームの4台がZF製パワートレーンを使っています。そのほか、“Gen3”と呼ぶ今の第3世代のマシンには、共通部品として全車がZF製のダンパーをフロントとリヤに使っています。

——:FEのパワートレーン開発の難しさはどこにあるのでしょうか。

多田:FEはスタート前に充電したバッテリーでゴールまで走ります。上手に「電費」を上げていかないと勝てません。バッテリーマネージメントなど、ソフトウエア開発がカギを握ります。同時に、機械的な効率も重要です。ZFはもともとギヤ屋さんですから、そこの伝達効率はライバルに負けられません。ギヤボックスの部分は、かなりいいモノができています。“コンマなんぼ”のところが勝負の分け目だと思いますが、その辺の突き詰め方がZFのパワートレーンの特徴です。

——:そこは、他社が簡単には追い付けない分野ですね。

多田:そうですね。量産車向けの電動アクスル向けには、二軸の平行軸式ギヤではなく、遊星ギヤを使った同軸で減速できるものをもっています。「ZFって、やっぱりギヤ屋さんやったんだな」とあらためて思う製品です。

——:歯車が多ければ、その分だけ効率は落ちますからね。

多田:そうですね。ギヤの精度によって、伝達効率は変わります。ソフトウエア開発とギヤの精度以外にも、FEで蓄積したノウハウがあります。電気自動車のインバーターに使用しているシリコンカーバイド(SiC)は、このレースを通して技術開発が行なわれました。量産EVに使用するアプリケーションよりも先に投入しているので、レースを通した技術の蓄積は大きかったはずです。

——:各社ともFEのパワートレーン開発では冷却にも力を入れています。FEも量産EVと同様に、駆動系の温度が上がるとパフォーマンスが下がります。レースでは危険でもあるため、自動的に「セーブモード」に入るようにプログラムされているそうです。

多田:サーマルマネージメント(温度管理)に関しては、昨年、量産EV向けに「TherMaS」という中央熱管理システムを出しました。効率の良い温度管理ができるので、EVの航続距離を最大で15%延ばすことができます。モータースポーツという極限の使われ方の中で学んだ技術が、量産車向けの製品・技術にはたくさんフィードバックされています。

——:FEは、ZFのブランド構築と技術開発、両方に大切な舞台なのですね。

多田:大事なステージです。レースを通して技術を磨き、それを量産にもっていくという中で、FEは「走る実験室」です。そこもFEの大きな魅力のひとつです。でもやっぱり、モータースポーツは華やかな世界で、キラキラしているじゃないですか。正直なことを言うと、個人的にはそこが好きなんです。そんな世界で、ZFのロゴを付けたクルマが活躍するのを見ると、社員も会社を誇りに思えるんじゃないでしょうか。そういった魅力もありますよね。

——:従業員に向けた活動でもあるのですね。

多田:そうです。あと、ZFジャパンは今までの自動車産業の枠を超えたビジネスをこれから進めていきます。そのためには、一般の方々にZFの名前を知っていただくというのは意味があるんです。

——:枠を広げたビジネスとは?

多田:これからは、カーボンニュートラルに向かって再生可能エネルギーにシフトしていきます。再生可能エネルギーはいつでも発電できるわけではないので、電気を溜める手段が必要になります。電気を溜めると言えば電池。電池と言えば電気自動車じゃないですか。そこで、EVに使われている電池をうまく利用するシステムを考えています。

——:もう少し詳しく聞かせてください。

多田:エネルギーとモビリティをうまく融合して、新しいビジネス領域への進出を考えています。「トランスミッションのZF」から進化して、「エネルギーまでやっているんだよ」「そこには新しいビジネスがあるんだよと」いう、新しい所に向かってチャレンジしている会社だということをお伝えしたいですね。

次回は、多田社長の言うエネルギーとモビリティを融合した新しいビジネスを中心に、今後のZFとZFジャパンの事業戦略について話を聞く。

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)