目次

CESで見えた「自動車業界刷新前夜」

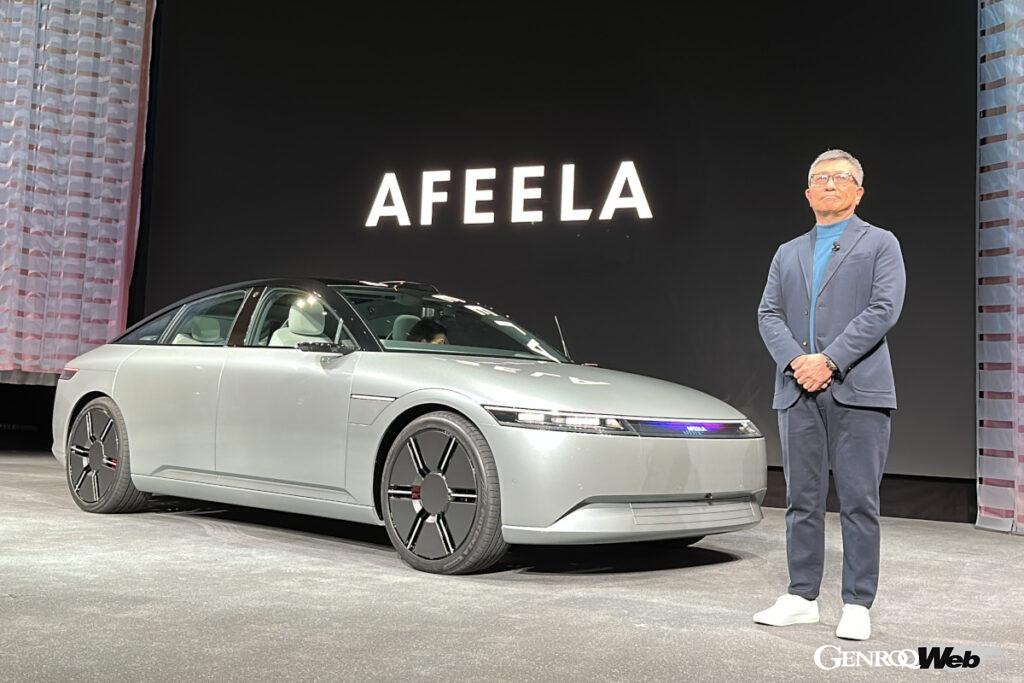

米ラスベガスで開催されたCES 2023には多くの自動車関連の展示があった。その主役のひとつは間違いなくソニーホンダモビリティが出展したプロトタイプEV「AFEELA(アフィーラ)」だろう。だが、2025年に受注を開始するこのクルマの“現在”に大きな意味はない。

合弁会社を立ち上げる前から協業をはじめ、たった半年でデザインして試走、展示をするという凄まじいスピードで開発されているアフィーラだが、現在の姿が最終型ではないことは明らか。北米でのデリバリーは2026年春、日本での入手となると2027年にずれ込む可能性すらある。車外とのコミュニケーション手段としてメディアバーなるディスプレイを前後に備えるが、それだけで既存の価値観を持つクルマと差別化できるとは考えていないだろう。

一方でアフィーラの開発を率いる同社社長兼COOの川西泉氏は、繰り返しソフトウェアやサービスによる価値創出へのチャレンジに言及している。そんなアフィーラの取材を終えてCES会場を歩いてみると、業界の常識が刷新される前夜の風景とも感じた。

“奇跡”が奇跡ではなくなる日

自動車関連展示が集められた西ホールでひときわ目を引いたのは、ベトナムの新興自動車メーカー「VinFast(ビンファスト)」。創業は2017年だが急速に成長し、アジアの小さな奇跡とも言われるメーカーだが、ベトナム本国を中心とした成功を背景に、今年は北米市場に参入する。創業当初はAVLの協力で開発したICEを搭載する車両も販売していたが、今後はEV専業に絞り込む。

彼らが急成長したのはBMW、マグナ・シュタイヤーといった欧州企業が開発協力し、ピニンファリーナが美しく斬新なボディをデザイン。ボッシュ、ZFといったメガサプライヤーがコンポーネントを供給し、シーメンスと共に量産工場を建設したからだ。

しかし、アジアの小国から新しい自動車メーカーが誕生する物語は、今や奇跡とは言えない。同様のシナリオで車体、生産設備、自動車部品など自動車メーカーを実質的に支える企業が、EV専業の新しいメーカーをバックアップし、やがて自立するという流れは珍しいものではなくなっていくだろう。ICE搭載車を中心に事業を展開せざるをえない自動車メーカーと良好な関係を維持しながらも、新興EVメーカーの勃興を支えるのは業界刷新の後を見据えてのリスクヘッジだ。新興EVメーカーの作るクルマと市場の反応は、いつかやってくる業界刷新後の世界観を推しはかるリトマス試験紙になる。

クルマの価値をソフトウェアが決める時代

アフィーラに話を戻すと、ソニーホンダが繰り返し話している“ソフトウェアによるクルマの価値定義”という考え方は、2018年前後から言われ続けているSoftware Defined Vehicle(SVD)という価値観に通じるものだ。

未来のEVにおける競争力の根源部分は、ソフトウェアにありということだろうが、もちろんソフトウェアが動くコンピュータシステムの能力や、それらととながる各種センサー、それに5Gネットワークとその背後にあるサービスも一体と考えるべきだろう。ソニーがそれを手がけるとなれば、AVシステムやゲーム機などのエンタメ機器を思い浮かべるだろう。もちろん、そうした側面もあるが、彼らが目指しているのはaiboの開発で得た“ひとに寄り添う”AIシステムに突破口を見出そうとしている。

もっとも自動車メーカーも、ソフトウェアによる付加価値を安全、安心や娯楽性だけではなく、ドライブフィールといったエモーショナルな要素まで拡張していくアイディアは試行錯誤の中で試している。ポルシェ・タイカンやアウディe-tron GTの振る舞いは、まさにソフトウェアによる制御を追求した結果であろう。加速時のサウンド演出などもそうだ。今後は電動モーターの強大な起動トルクを活かしたテスラ的なフィールではなく、発進後の中間加速などドライバーの感性に訴える演出なども研究の余地がある。

SDVのファームウェアアップデートやダウンローダブルコンテンツとして、インテリアのディスプレイやサウンド演出だけではなく、ドライバーの操作に対するクルマの挙動も、ソフトウェアが介在する割合が増えていく。こうした流れを否定はできないだろうが、問題は「EVはスマホのようになるのか?」だと思う。

SDV時代のクルマづくり

ソフトウェアが価値を創出する流れは、かつて携帯電話がスマートフォンになった流れを彷彿とさせる。安心・安全が最優先の車体制御まわりがダウンローダブルになるとは思えない。しかし、機構設計の工夫や利用目的を明確に決めた作り込みで開発されていた端末が、実にシンプルなタッチパネルの板になり、自分自身がアプリをダウンロードすることで自分だけの端末を定義するようになると25年前に思っていた人は少ないだろう。

携帯端末は製品価値がソフトウェアに収斂していく中で、デザインはどんどんシンプルかつニュートラルなテイストになっていった。ハードウェアで定義してしまうと、そこにソフトウェアが介在する余地がなくなってしまうからだ。

すなわちSDV化が進むほどに、ハードウェアとしてのクルマには、どんな使いこなしでも似合うニュートラルなトーンになっていく。おそらく、日常使いのEVはそのようになっていく方が理にかなっている。ツマラナイって?その通り、ニュートラルなデザインは概して面白みがないものだ。しかし、いつの時代にもブランドは”理に適っていない”ところに生まれる。それはソフトウェアで価値定義される時代でも同じだろう。

むしろ”クルマを操る”という部分に焦点を当てるなら、SDV時代の方がより綿密にドライバーを魅了する官能的な演出を与えられるのではないだろうか。前後のモーターとディファレンシャルが全てソフトウェアの支配下に置かれるようになれば、ドライバーとクルマの間の意思疎通はソフトウェアの作り方次第だ。ハイパフォーマンスカーの主流は当面、PHEVが中心となるだろうが、そのEV部分の味付けはソフトウェア次第。現在は荒唐無稽とも思えるインホイールモーター時代も、あるいはやってくるかもしれない。

一方で人間はエモーショナルな部分に訴えるものにしか、プラスアルファの対価を支払わないものだ。感性に訴える製品に対する対価に上限はない。SDVの時代になると、高まる設計の自由度が、今以上のワクワクをもたらしてくれるに違いない。