■清水和夫と高平高輝が自動車業界の過去/現在/未来を語る

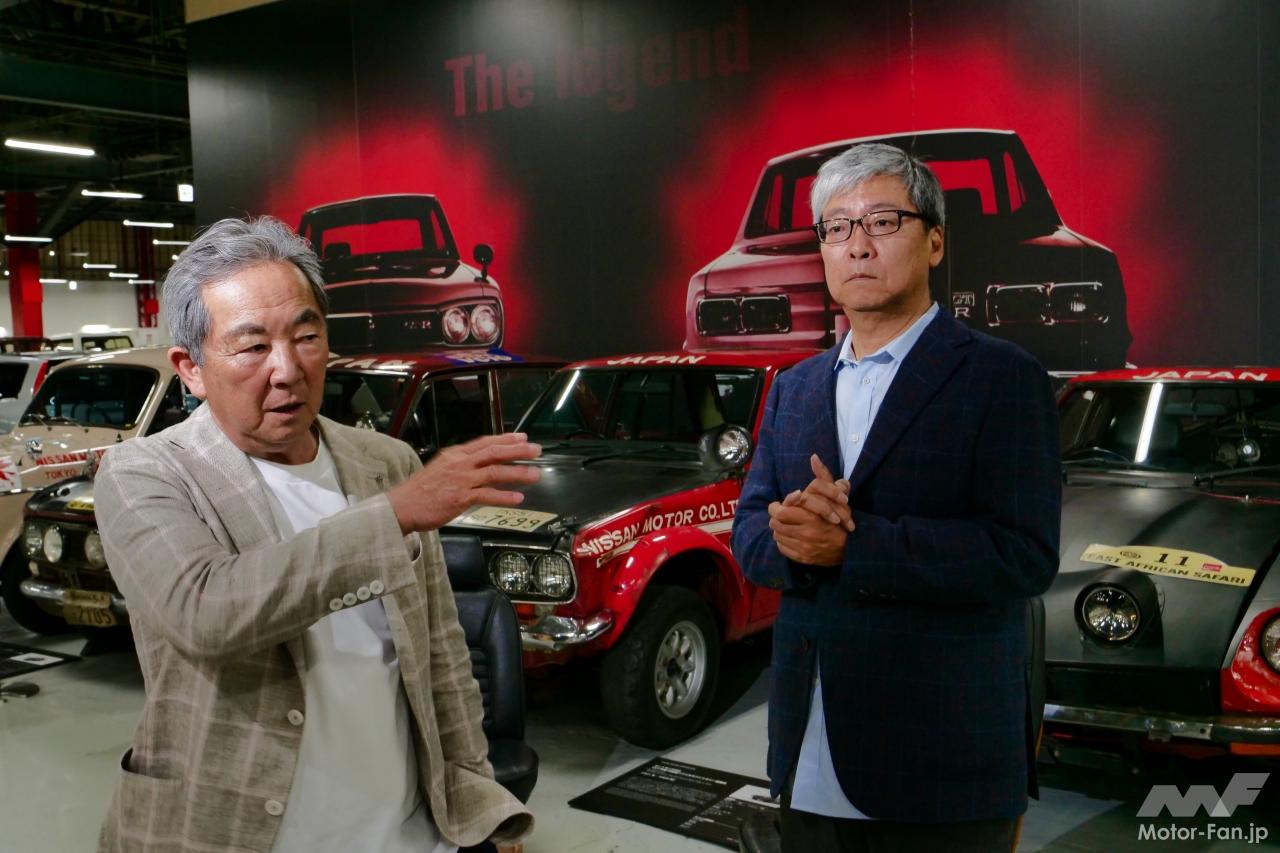

政治、経済、科学、IT、スポーツ…多方面にアンテナを張り巡らせ、世界の自動車業界に日々想いを馳せる清水和夫氏と高平高輝氏。このふたりのジャーナリストが「未来はアフリカにある!」とトークを始めたのは、神奈川県座間にある「日産ヘリテージコレクション」のサファリなどを走ったラリー車たちの前。

日本から南南西…アフリカの大地には何があるというのだろう?

かつて、アフリカの大地で行われるラリーという過酷な世界に身を投じ、自動車開発を繰り広げていた日産自動車の意味、意義から語り始めた。

【清水和夫(Kazuo SHIMIZU) PROFILE】

1954年生まれ東京出身/武蔵工業大学電子通信工学科卒業。1972年のラリーデビュー以来、N1耐久や全日本ツーリングカー選手権、ル・マン、スパ24時間など国内外のレースに参戦する一方、国際自動車ジャーナリストとして活動。自動車の運動理論・安全技術・環境技術などを中心に多方面のメディアで執筆し、TV番組のコメンテーターやシンポジウムのモデレーターとして多数の出演経験を持つ。自身のYouTubeチャンネル「StartYourEnginesX」では試乗他、様々な発信をしている。2024年も引き続き全日本ラリー選手権JN-6クラスに「SYE YARIS HEV」にて参戦。

【高平高輝 (Kouki TAKAHIRA)PROFILE】

大学卒業後、二玄社カーグラフィック編集部とナビ編集部に通算4半世紀在籍、自動車業界を広く勉強させていただきました。1980年代末から2000年ぐらいの間はWRCを取材していたので、世界の僻地はだいたい走ったことあり。コロナ禍直前にはオランダから北京まで旧いボルボでシルクロードの天山南路を辿りました。西欧からイラン、トルクメニスタン、ウズベク、キルギス、そして中国カシュガルへ、個人では入国すら難しい地域の道を自分で走ると、北京や上海のモーターショー会場では見えないことも見えてきます。清水さんをサーキットとフェアウェイ上で抜くのが見果てぬ野望。

■日産がサファリラリー挑戦で得たものとは? 未来はアフリカを見ろ!? その真実をベテランジャーナリストが語る その1【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

日産自動車はかつて、市販車開発のテストやプロモーションの場として、アフリカで開催されるサファリラリーに何度も挑戦していた。サーキットはもちろんだが、なぜ一般道…といっても過酷なアフリカの大地をテストステージに選んだのだろうか。

また清水さんは、2024年で70歳、古希を迎えた今でも全日本ラリー選手権に参戦。歳関係なく、モータースポーツがとにかく楽しいのだそうだ。

●「モータースポーツ文化論」は徳大寺有恒氏も嫌い

清水:亡くなった徳さん(徳大寺有恒氏)も「モータースポーツを文化論で語っちゃいけない」って言っていたね。「リヤカー作るか、クルマ作るか」って。レースとかラリーは特殊なものではなく、文化でもなく、自動車を作る人たちのもっと基本中の基本じゃないかなと思う

高平;本物の自動車メーカーは、モータースポーツを文化としてやるんじゃなくて、止むに止まれずやってきた、その熱意と技術が形になるって常におっしゃっていました。

●なぜ南南西? アフリカの手前には中東もインドもインドネシアもある

高平:サウスバイサウスウエストは、日本から見ればもちろんサファリもだけど、その手前には。中東もインドもインドネシアもある!

清水:豆粒みたいな日本だけど、アメリカ、ヨーロッパを北北西で見ちゃダメ。南南西を見ると、これからの日本の自動車産業が向かうべき方向があるのかな?と思う。

●清水少年が憧れた映画の中のラリー、レースの世界

清水:ボクが高校生の頃、石原裕次郎のサファリラリーの映画『栄光への5000キロ』を見た。あと山崎豊子さんの小説「沈まぬ太陽」。太陽がアフリカの地平線に陽が沈む、地平線から太陽が昇る。モンテカルロになると、今度は映画『男と女』、あの辺に影響を受けているね。

●日本GPでポルシェを抜いたスカイライン

清水:第2回日本グランプリでスカイライン2000GTの生沢徹さんが式場壮吉さんのポルシェ904を1周だけ抜いたという伝説。1周だけだけど、スカイラインがグランドスタンドを駆け降りてきた時にスタンドは総立ちになった。戦後復興の自動車っていうところから、すごく熱量が上がった瞬間だった。日産って、なんでレースとラリーに愚直に取り組んでいったんだろうね。やっぱり技術で世界一を目指したいっていう気持ちが強かったのかな。

高平:技術もだけど、一番オープンでバタ臭いというか、西洋とか世界を最初から考えていたメーカーだったんじゃないでしょうか。時代に先駆けていたことを戦前からやっていたメーカーですよね。

■バブル到来、日産イケイケ時代に生み出されたものとは? アフリカには何がある? その2【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

プリンス、ダットサン、ニッサン。60~70年代にサファリラリーに果敢に挑戦していた日産自動車はその後の80年代~は「日産901運動=1990年代までに技術世界一を目指す」とし、技術の日産を掲げ邁進していた。そして生み出されたものとは…。

●なぜ世界はアフリカを目指すのか、アフリカにあるものとは?

清水:なぜ日本人がみんなアフリカを目指したか。今、希少金属見れば全部アフリカ。コバルト、マンガン、ニッケル、アルミも石油も。アフリカの赤道挟んだあの辺、コンゴとか。

高平:赤道直下がそういうレアメタルの産出地。

●イケイケなバブル時代~バブル崩壊、そのとき日産は?

高平:80年代からパルサーGTI-Rの90年代頭ぐらいは、バブルだからもう日産もどこもイケイケ。その頃になると、日産はすごく早いうちに海外に工場を作って現地生産に乗り出した。そして日産901活動に続く。だから日本車は本当に飛ぶ鳥を落とす勢いだった。それの尖兵が日産。

清水:あの頃、アウディはまだやっていなかったから、FFでマルチリンクができたのは日産が先だった。じゃ“飛ぶ鳥を落とす勢い”だった日産はどこでつまずいたのか…? 諸説あるけど、 トヨタみたいに事業で儲けることが下手だった。オタク系なんだよね日産は。

高平:日産はステアリングホイールだけで50種類以上作っていたって言われていたじゃないですか。コストを管理するっていうのが、膨張の間にいつの間にかすっかり抜け落ちていたんですよ。エンジン、トランスミッションと、あらゆるそういうユニットが、物凄い種類になっていたんです。イケイケどんどんでしょ! でも、そのおかげで評価を得たことは間違いない。ただ、やっぱり今考えてみると、プリメーラクラスにフロント・マルチリンクサスっているの?みたいな話はあります。

清水:やりすぎちゃダメなんだよな。儲からないし。

■南南西…どころじゃない、希少金属求めて宇宙へ飛び出すって!? その3【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

対談の数日前に日本で初めて開催されたフォーミュラE第5戦「東京E-Prix」を観戦した清水さん。そこで感じたものは、南南西に位置するインドの躍進だった。アメリカでも欧州でもなく、なぜインドなのか。そして今、BEV(バッテリーEV)化へと進む日本への警鐘も。

●どこでどういう事業をするのが賢い方法なのか

清水:90年代以降、ずっと「グローバリズム」っていう言葉の中で、 国境を越えて輸出産業が花咲いた時期がずっと続いてきた。ただ、最近はどちらかというと、なんかこう、右傾化してるじゃない。それにずいぶん前から、ヨーロッパはビジネスが厳しいし、関税もあるし、為替もあるし。為替的には円安だからいいんだけど。新しい電動化車両は電池規制法とか、国境炭素税とか、バッテリーパスポートとか。多分ヨーロッパではなかなか日本のOEMは事業がしにくい。スバルもダイハツもスズキも撤退して。まぁ日産はルノーとのアライアンスがあるから。 でも決して順風満帆ではないよね。

高平:もう商売の場所としてはちょっとこう、なんか本当に大丈夫かなぁ。

清水:世界地図見て、どこに次のビジネスの新天地があるかって見たら、やっぱり2050年のメガシティ化になるのはナイジェリアとかキンシャサ(コンゴ民主共和国の首都)とか。インドとバングラディシュとパキスタン、旧インドグループで、あそこだけで25億人くらいいそう。あと20年後はもうどんどん人口が増えるから、そこに日本車が安くて壊れなくて、もう一回出す。

●希少金属が生み出せない日本は軽BEV「サクラ」を見ろ

清水:イランがイスラエルにロケット打ったりしてるでしょ。ホルムズ海峡を閉鎖されたら、日本の石油は95%アソコを通っているから、もうそのモデルはサステナブルじゃない。だから、やっぱりバッテリーにいくんだったら、希少金属をちゃんと確保して、回収、リサイクルっていうモデルをやらないと。でかいバッテリーはもうダメで、バッテリーは小さく作る。そういう意味じゃ日産「サクラ」、日本の国民車・軽自動車でBEV。ああいうようなモデルをどんどん作って、で、South by Southwest、南南西に進路を取ればいいのかな。

高平:南南西の途中には紛争や、世界的に今問題になっている地域っていうのがいっぱいあったりして。やっぱりそんな、なんかバッテリーEVだ! いやいやハイブリッドだ!とか。そりゃまぁ、飲み屋で「くちプロレス」の種にはいいかもしれませんけど。

●希少金属がまったく採れない日本よ、さぁどーする?

清水:キジャン イノーバベースの車がインドネシア・ジャカルタのカラワン工場で作られて、でもあれは中東まで。その先の西の南、そこには希少金属が大量にある。

高平:地政学的っていう言葉がすぐ出てくるような。こんなにEVって言ってる国で必要なものが何も採れない国って珍しい。

清水:エネルギーもない、石油もない、希少金属もない! それでよくEVって言うよな。

■バッテリーを賢く使うにはどうする? その答もモータースポーツにある? その4【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

希少金属が全く無い日本は、希少金属、バッテリーの回収、リサイクルを本気になって取り組まないといけないと語ったその3から続き、フォーミュラEや清水さんが参戦している全日本ラリー選手権JN-6(電動車クラス)での、電気を上手く使う運転法へと話は進んでいく。

●フォーミュラEは左脳で楽しむ?

清水:日本初開催したフォーミュラE(2024年3月30日/東京・お台場)を見て思ったのは、左脳が面白かったね。左脳っていうのは頭を使うじゃない。バッテリーの残量を見せたりとか、今ピットとドライバーはこういうことをやっているんだろうなとか。オレ、ヤリス・ハイブリッドでラリーやっているからよくわかる。

高平: TV画面に時々パッと出てくるエネルギー使用率とかってホントなのかな? 残量0.2%とか画面に出ていて、でも0.2%なんてありえない?って思うくらい、物凄く緻密で正確。エネルギーは回生ブレーキで増えている。一瞬0%になるけど、コーナーでまた1%に増えたり。とかをやって、最後0.?%でゴールとかをやっている。

●バッテリーの温度を測るなんてのは日本人の得意ドコロ

清水:電池の中の温度って誰もわからない。だから周辺の電流値の変化と電圧値の変化と、あらゆるデータから予測しているに過ぎない。だけど、それは日産が当たっているので、そこが実は競争領域になっているところもある。日本はLEV(Low Emission Vehicles)やっているじゃない。排ガスの細かいところのデータを取って燃焼の予測をする。だからバッテリーの残量を予測するっていうことは温度を予測することになるから。そういう細かいことをやったら日本は得意だよ。

高平:周りから演算してAIで出すみたいな、そういうの持っているんだね、多分。

・・・・・・・・

清水和夫氏と高平高輝氏によるトークは、ほっといたら果てしなく続いてしまう。温故知新、経済や世界事情までをも理解していないと、忖度無きふたりの話は…チョイ難しい?

しかし、電動化へと進む現在の自動車社会への、ふたりからの提案、展望、そして警鐘を知っておけば、日々流れてくるニュースも理解でき、楽しくなってくるカモしれない。

日産がサファリラリー挑戦で得たものとは? 未来はアフリカを見ろ!? その真実をベテランジャーナリストが語る その1【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

日産がサファリラリー挑戦で得たものとは? 未来はアフリカを見ろ!? その真実をベテランジャーナリストが語る その1【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】 バブル到来、日産イケイケ時代に生み出されたものとは? アフリカには何がある? その2【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

バブル到来、日産イケイケ時代に生み出されたものとは? アフリカには何がある? その2【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】 南南西…どころじゃない、希少金属求めて宇宙へ飛び出すって!? その3【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

南南西…どころじゃない、希少金属求めて宇宙へ飛び出すって!? その3【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】 バッテリーを賢く使うにはどうする? その答もモータースポーツにある? その4【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】

バッテリーを賢く使うにはどうする? その答もモータースポーツにある? その4【清水和夫×高平高輝クロストーク「南南西に進路を取れ!」 】